- Пояснично-крестцовый радикулит: симптомы, методы лечения

- Пояснично-крестцовый радикулит: симптомы

- Механизм развития

- К какому врачу обращаться

- Как распознать пояснично-крестцовый радикулит

- Лечение

- Медикаментозное лечение

- Немедикаментозное лечение

- Хирургическое лечение

- Профилактика

- Записывайтесь на прием по телефону +375 29 628 85 82

- Блог: Массаж при радикулите

- Заказать массаж

- Эффективный массаж при радикулите и особенности этой процедуры

- Техника проведения лечебного массажа

- Первый период лечения

- Второй период лечения

- Третий период лечения

- Почему стоит использовать услуги профессиональных массажистов?

- Радикулит (радикулопатия) — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Факторы риска

- Симптомы радикулита

- Признаки радикулита

- Симптомы корешкового синдрома шейного отдела

- Симптомы корешкового синдрома грудного отдела

- Симптомы корешкового синдрома поясничного отдела

- Патогенез радикулита

- Классификация и стадии развития радикулита

- Стадии радикулопатии

- Осложнения радикулита

- Диагностика радикулита

- Когда следует обратиться к врачу

- Подготовка к посещению врача

- Сбор жалоб

- Неврологический осмотр при радикулите

- Компьютерная томография

- Рентгенография

- Лечение радикулита

- Первая помощь. Ограничение движения

- Хирургическое лечение

- Медикаментозное лечение острой боли при радикулите

- Лечение при хроническом болевом синдроме

- Особенности лечения при беременности

- Домашние средства лечения

- Лечение радикулита народными средствами

- Прогноз. Профилактика

Пояснично-крестцовый радикулит: симптомы, методы лечения

Пояснично-крестцовый радикулит – это воспаление нервных корешков, отходящих от спинного мозга на уровне поясницы и крестца (radix по-гречески – «корешок»). Основные причины пояснично-крестцового радикулита – дистрофические изменения позвоночных структур при остеохондрозе.

Спровоцировать такое заболевание могут врожденные дефекты (сакрализация), инфекционные поражения (туберкулез, грипп), а также травмы и переохлаждение. Иногда оно развивается как осложнение менингита и энцефалита.

Пояснично-крестцовый радикулит: симптомы

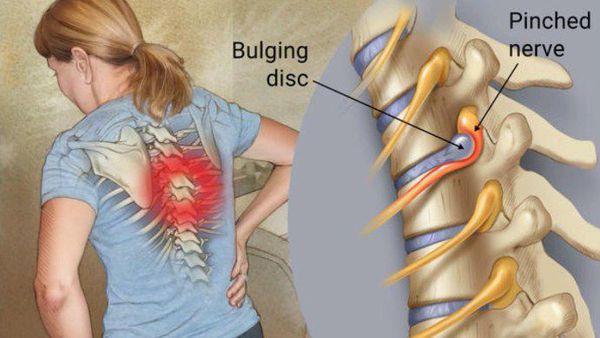

Ведущий симптом – боль разной интенсивности. Она бывает ноющей и хронической, а бывает жгучей и резкой. Иногда болевой приступ застает человека внезапно, при попытке разогнуть спину, но сделать это до конца не удается, и новые попытки только усиливают боль.

Приступ может начаться после переохлаждения, тяжелого физического труда или долгого пребывания в одной позе. Болевой синдром нередко отдает в ногу. В тяжелых случаях нарушается функция тазовых органов.

Механизм развития

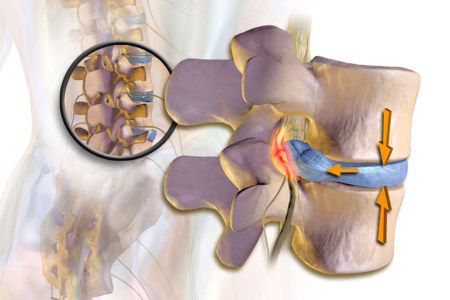

Позвоночник формируют позвонки, разделенные межпозвоночными дисками. Посередине находится позвоночный канал со спинным мозгом внутри: по разные стороны от него отходят спинномозговые нервы.

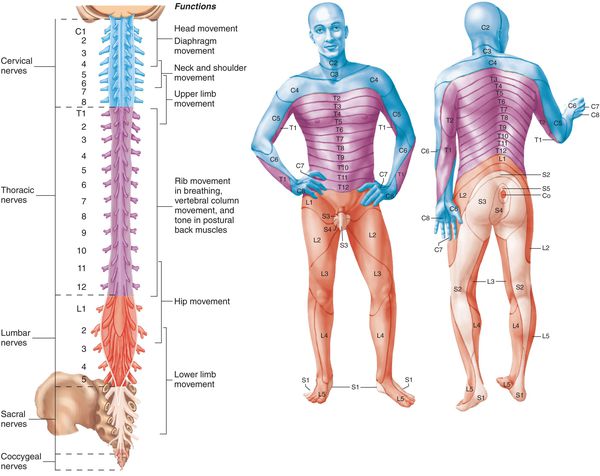

Одни из них отвечают за двигательные функции, другие – за чувствительность. Все они проходят через фораминальные отверстия и иннервируют разные участки тела и внутренние органы.

Если тот или иной нерв сдавливают патологические структуры, возникает целый набор двигательных и чувствительных нарушений, которые и являются типичными признаками радикулита.

К какому врачу обращаться

Диагностикой и лечением радикулита занимаются неврологи, при необходимости привлекаются другие узкие специалисты – вертебрологи, травматологи-ортопеды, нейрохирурги. Комплексная терапия может проводиться с участием мануального, физио- и рефлексотерапевта.

Как распознать пояснично-крестцовый радикулит

При подозрении на защемление нервного корешка врач направит на рентген, который выполняется в прямой и боковой проекции. С его помощью выявляются межпозвоночные грыжи, вывихи, переломы, дефекты и смещения позвонков.

С целью исключения дегенеративных нарушений в позвоночнике делают спондилограмму. Для подтверждения инфекционной природы воспаления показана люмбальная пункция, по результатам которой определяются такие патологии, как менингит и энцефалит.

Диагностика может включать МРТ, КТ позвоночника, миелографию, лабораторные анализы крови.

Лечение

Комплекс лечебных мероприятий зависит от выраженности симптоматики и причины болезни. В лечении применяются как медикаментозные, так и немедикаментозные средства. В тяжелых случаях прибегают к хирургическому вмешательству.

Медикаментозное лечение

Для снятия острой боли, воспаления и мышечных спазмов назначаются нестероидные противовоспалительные средства НПВС. Это препараты на основе диклофенака, нимесулида, ибупрофена, мелоксикама.

Выбор лекарственной формы зависит от интенсивности симптомов: сильные боли устраняют с помощью внутримышечных уколов, умеренный болевой синдром поддается купированию таблетками. В остром периоде дополнительно могут применяться местные средства – мази, гели и кремы.

Препаратами второго выбора являются стероиды – Гидрокортизон, Дексаметазон, Дипроспан. Они обладают мощным противовоспалительным эффектом.

Если НПВС с гормонами неэффективны, то выполняют лечебные блокады с Лидокаином и Новокаином.

Расслабить спазмированные мышцы помогают спазмолитики и миорелаксанты (Мидокалм). При наличии отечности назначают диуретики и сульфат магния. Отекшие ткани оказывают дополнительное давление на нерв, поэтому вывод излишков жидкости значительно облегчает состояние.

Для усиления действия анальгетиков и нормализации работы нервной системы добавляются успокоительные средства. Лечение радикулита поясничного отдела включает также витамины группы В, которые улучшают нервную проводимость. Наиболее часто используются Мильгамма и Нейромультивит.

Если болезнь имеет неинфекционное происхождение, то могут назначаться мази с согревающим эффектом – на основе скипидара, змеиного и пчелиного ядов, камфары. Они снимают боль благодаря местно-раздражающему действию.

Немедикаментозное лечение

Немедикаментозные методы применяют после ослабления острых симптомов, когда сильной боли уже нет. Их задача – укрепление мышечного корсета, улучшение кровоснабжения пояснично-крестцового отдела и стимуляция процессов восстановления. Ускорить выздоровление помогают:

- физиопроцедуры – лазер, ультрафиолет, магнит, электрофорез с болеутоляющими средствами, гормонами, лечебные грязи;

- массажные сеансы с применением мягких техник, позволяющих избежать повторного защемления нерва;

- специальные упражнения, которые покажет инструктор лечебной физкультуры, помогают снять лишнюю нагрузку с позвоночника и улучшить осанку;

- рефлексотерапия;

- мануальная терапия;

- тракционное вытяжение сухим или подводным способом.

Хирургическое лечение

К операции прибегают в случае невозможности консервативного устранения компрессии нервного корешка. В ходе хирургического вмешательства врач иссекает часть диска, если причиной радикулита стала грыжа, или увеличивает фораминальное отверстие для выхода нерва.

При необходимости позвоночный столб фиксируется металлическими конструкциями. Выбор метода осуществляется индивидуально.

Профилактика

Профилактические меры для предотвращения радикулита несложные:

- грамотная организация спального места. Удобная кровать – это упругий матрас средней жесткости и небольшая подушка средней толщины. Идеальный выбор – ортопедические спальные принадлежности;

- полноценное и сбалансированное питание не только обеспечит организм полезными витаминами и минералами, но и поспособствует сохранению нормального веса;

- адекватная физическая активность. Для спины вреден тяжелый труд, поэтому по возможности стоит уменьшить нагрузку. Гиподинамия также грозит негативными последствиями для позвоночника, и заниматься физкультурой стоит минимум 1 раз в неделю.

Врачи нашего центра уже много лет работают с пациентами, страдающими радикулитом. При своевременном обращении прогноз всегда благоприятный. У нас вы получите полноценное лечение, начиная с осмотра и диагностики, и заканчивая советами по коррекции образа жизни.

Записывайтесь на прием по телефону +375 29 628 85 82

Кроме высокопрофессионального и качественного лечения нашими специалистами разработан комплекс реабилитационных мероприятий и рекомендаций, позволяющих пациентам вернуться к здоровому образу жизни.

Источник

Блог: Массаж при радикулите

Заказать массаж

Эффективный массаж при радикулите и особенности этой процедуры

Лечебный массаж и гигиенические основы процедуры при радикулите. Почему стоит вызывать профессиональных массажистов на дом?

Техника проведения лечебного массажа

Качественный массаж при радикулите поясничного отдела является очень важным элементом терапии, от которого напрямую зависит общая эффективность лечения. Существует ряд рекомендаций по поводу его проведения:

- не рекомендуется проводить процедуру после приема еды, после этого должно пройти хотя бы полтора часа;

- положение пациента должно быть полностью горизонтальным, чтобы максимально расслабить тело;

- не рекомендуется перед процедурой пить кофе, а также заказывать массаж, если есть простудные заболевания и болезни кожи;

- если на коже есть небольшие ранки, то перед процедурой они обрабатываются антисептиком и далее массаж проводят в обычном режиме;

- перед процедурой желательно принять теплую ванну или душ чтобы разогреть мышцы;

- в процессе стоит максимально расслабить мышцы, чтобы специалисту было проще работать, а пациент чувствовал себя комфортнее;

- при необходимости провести процедуру после операции следует проконсультироваться с врачом;

- при работе со специальными средствами против радикулита или маслами используется дозатор.

На крестцовом и других пострадавших отделах позвоночника требуется делать массаж особенно аккуратно чтобы добиться положительных результатов. При этом используется поглаживание, щипки, разминание, выжимание и растирание с разной степенью нажима. Присутствуют и другие движения, но они характерны для разных периодов лечения.

Первый период лечения

На первых этапах массаж при радикулите поясничного отдела должен способствовать улучшению кровообращения и движения лимфы по организму. В процессе воздействия рассасывается очаг проблемы, постепенно уменьшаются отеки от застоя жидкостей, расслабляются до этого напряженные мышцы.

Для достижения оптимального результата предусматривается периодичность процедуры 1 раз в день с продолжительностью, которую выбирает специалист. Этого достаточно для того, чтобы начать процесс работы с пациентом и обеспечить позитивную динамику при лечении. Первые сеансы должны быть максимально щадящими, чтобы пациент не испытывал болезненных ощущений.

Человека массируют, начиная от ягодичных мышц и заканчивая шеей. Если болезнь спровоцировала отдачу боли в ногу, то массируется и она.

Второй период лечения

В этот период самой важной задачей является полноценное восстановление пораженных участков тела и возвращение им функциональности. Приемы уже применяются более глубокие и жесткие, в то время как на первом этапе они были щадящие.

Качественный массаж при поясничном и крестцовом радикулите на втором этапе лечения начинается с комбинированного поглаживания. Далее следуют движения выжимания, которые сопровождаются отягощением. За ними следует поглаживание и процесс продолжается с постоянным чередованием глубоких движений и поглаживания, так что пациент не испытывает особого дискомфорта и у него практически отсутствует болевой синдром. Если боль все-таки есть, то эти участки прорабатываются щадящим способом как при первом периоде лечения.

Помимо глубокой обработки мышц на последних этапах второго периода лечения специалист, обычно, проводит вытягивание позвоночника руками. Это позволяет ослабить напряжение в мышцах.

Третий период лечения

В этот период отмечается, что массаж при радикулите в поясничном отделе позвоночника на пораженных участках проводится только 20% от времени воздействия. Все остальное время растираются ноги, руки и шея. При этом пациенту делается общий массаж, который имеет расслабляющий характер. Очень важно на этом этапе лечения добиться улучшения общего состояния суставно-связочного аппарата, так что именно на это и делается основной акцент.

На третьем этапе лечения также становится возможным и точечный массаж при уже практически вылеченном радикулите. На первых двух этапах лечения человек довольно сложно переносит точечное воздействие, ведь это может вызвать болевые ощущения. На третьем этапе лечения пациент готов к этому воздействию даже на поясничном отделе.

Очень важно на последнем этапе лечения массажем является использование специальных техник, которые снимают напряжение с мышц, задействованных в упражнениях. Работа самого человека также играет большую роль для достижения хорошего результата и специалист, который занимается лечебным массажем, обязательно включает в процесс больного и дает ему определенные движения. Эти движения человек обязан практиковать во время отсутствия массажа. Также на третьем этапе существенно уменьшается количество сеансов и увеличивается временной промежуток между ними. Для достижения эффекта достаточно 2-3 раз в неделю.

Почему стоит использовать услуги профессиональных массажистов?

Есть ряд важных причин, из-за которых можно заказать массаж при радикулите от специалиста:

- Он определит, можно ли при конкретном радикулите делать активный массаж. Если нельзя, то специалист обязательно подберет вариант, который будет применим для конкретной ситуации.

- Клиент может сделать заказ услуг массажа на дом. Это удобно, ведь поясничная проблема пациентов усложняют возможность их передвижения. Приезд специалиста на дом также сильно экономит время.

- Специалист владеет техникой массирования и не навредит своему пациенту. Это плюс для каждого желающего использовать услуги профессионала. Благодаря умениям, технике и опыту специалисту удается достичь высоких результатов при работе с пациентами.

- Точечный массаж при проблемах с радикулитом гарантировано решит вашу проблему. Можно заказывать как по одному сеансу, так и брать единовременно полный курс.

- Профессионал всегда придерживается протоколов работы с пациентами и гигиенических требований к процессу проведения процедуры. Он всегда использует дополнительные средства чтобы улучшить результат от массажа.

Источник

Радикулит (радикулопатия) — симптомы и лечение

Что такое радикулит (радикулопатия)? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Тихонов И. В., мануального терапевта со стажем в 13 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Радикулит — это термин, в переводе с латинского языка обозначающий воспаление нервного корешка. Такое название невропатологи более 100 лет назад использовали для описания болевого синдрома в шее, спине и конечностях, считая, что причиной радикулита является воспалительный процесс.

Однако благодаря развитию медицинской науки и диагностических возможностей в последующие годы было установлено, что воспалительной реакции в своём истинном значении в нервных корешках при большинстве подобных болевых синдромах не происходит. Редкое исключение составляют случаи, когда инфекционный процесс в суставе и окружающих мягких тканях распространяется на проходящее вблизи нервное волокно (частота встречаемости менее 0,01% среди всех болевых синдромов).

Факторы риска

Болевые синдромы возникают в связи с раздражением спиномозговых корешков не только путём воспаления, но и по причине их повреждения или сдавления. Это может возникать при спондилоартрозе, спондилолистезе, остеопорозе, опухоли позвоночника и спинного мозга, компрессионном переломе позвонка и поперечных отростков, значительной межпозвонковой грыже. А также при инфекционных заболеваниях (остеомиелит, туберкулёз, сифилис).

Выражения «радикулит шейный», «радикулит поясничный» и другие широко употребляется среди пациентов, на разных интернет-сайтах, встречаются в профессиональной медицинской литературе и, к сожалению, нередко используются медицинскими работниками для обозначения различных болевых синдромов в верхних, нижних конечностях и области позвоночника.

В случае разнообразных поражений нервного корешка или нервного волокна в любой анатомической области в настоящее время в международных научных медицинских сообществах (EFNS, IASP, ICF, WHO и др.) принято использовать термин «радикулопатия» (radiculopathy; лат. radicula — корешок + греч. рathos — страдание, болезнь). По МКБ-10 радикулит (радикулопатию) кодируют как M54.1.

Симптомы радикулита

Симптомы радикулопатии зависят от степени и вида поражения нервного корешка.

Признаки радикулита

В случае, когда возникает нарушение в двигательных волокнах корешка, симптомом будет снижение (парез) или полное отсутствие (плегия) двигательной функции в мышечной группе, которая связана с центральной нервной системой с помощью данного нервного волокна.

При поражении чувствительных волокон корешка симптомами будут снижение или отсутствие различных видов чувствительности (тактильной, температурной, вибрационной и др.) — гипо- или анестезия.

Соответственно, если повреждены двигательные и чувствительные волокна, симптомами радикулопатии будут снижение силы и чувствительности в соответствующем анатомическом участке.

Также к возможным симптомам радикулита относится снижение или отсутствие рефлекса (гипо- или арефлексия), участие в котором принимает поражённый нервный корешок.

Следует отметить, что симптомы боли не являются истинными симптомами радикулопатии, однако зачастую могут быть сопутствующими симптомами другого заболевания, одновременно присутствующего при радикулопатии. Локализоваться болевые ощущения могут в шее, спине, конечностях, в зависимости от поражённого участка.

Достаточно редко могут возникать различные вегетативные симптомы (чрезмерное потоотделение, бледность или покраснение). [5] [8] [10]

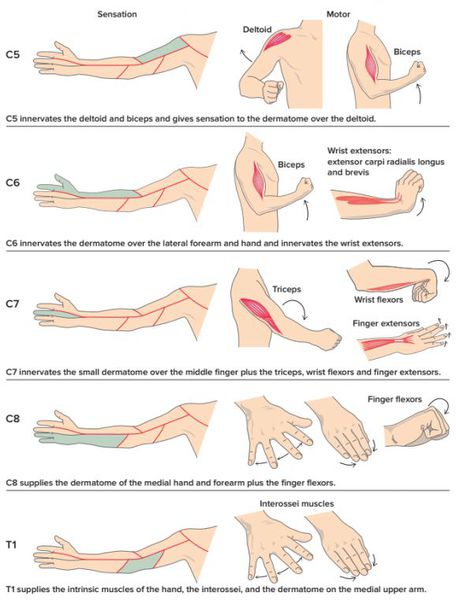

Симптомы корешкового синдрома шейного отдела

- боль;

- нарушение чувствительности (онемение, ползание «мурашек»);

- снижение мышечной силы в области шеи и руки с одной стороны при одностороннем поражении; при двустороннем — симптоматика будет соответствующей.

Симптомы корешкового синдрома грудного отдела

- боль;

- нарушение чувствительности «опоясывающего» типа справа или слева от позвоночника; в зависимости от конкретного корешка оно может возникать в области от подмышек и верхних краёв лопаток до поясницы и пупка.

Симптомы корешкового синдрома поясничного отдела

- слабость;

- чувствительные нарушения в мышцах ног с характерной «простреливающей» болью, распространяющейся в ягодицу и/или бедро с одной стороны.

Патогенез радикулита

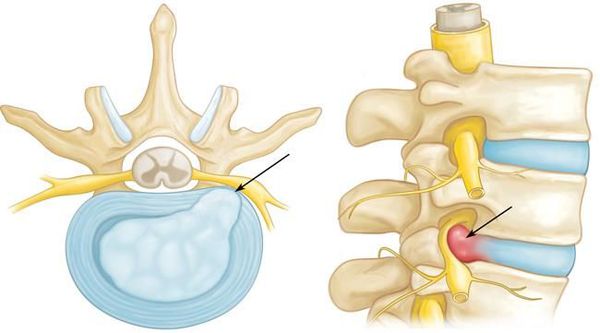

Основной механизм возникновения радикулопатии — механическое сдавление нервного корешка. Это может возникать в результате травм, а также в связи с воздействием вертебральных (позвоночных) структур при выраженном спондилоартрозе, спондилолистезе, остеопорозе, опухоли позвоночника и спинного мозга, компрессионном переломе позвонка и поперечных отростков, значительной межпозвонковой грыже. Частой локализацией поражения в этих случаях является экстрадуральный отдел нервного корешка. [8]

При инфекционных заболеваниях (остеомиелит, туберкулёз, сифилис) чаще страдают интрадуральные участки корешков (менингорадикулиты). [10]

Если диск патологически изменён, то в любой момент движения может возникнуть сжатие нервного корешка. Для того, чтобы устранить сдавление, в повреждённом участке организма включаются компенсаторные механизмы: окружающие ткани отекают, фиксируются мышечные волокна. Происходящая иммобилизация сдавленного нервного корешка с возникающим болевым симптомом не позволяет больному двигаться с прежней интенсивностью, снижая нагрузку на травмированный участок позвоночника.

Классификация и стадии развития радикулита

По уровню возникновения радикулопатии различают:

По причине возникновения радикулопатии бывают:

- дискогенными (при поражении межпозвонкового диска);

- спондилогенными (при поражении тела позвонка и его отростков).

По механизму возникновения:

По топографическому расположению (указывается конкретный нервный корешок (слева или справа) и его цифровое и анатомическое название в зависимости от уровня расположения):

- Радикулопатия С1-8 (шейный);

- Радикулопатия Th1-12 (грудной);

- Радикулопатия L1-5 (поясничный);

- Радикулопатия S1-3 (кресцовый).

Стадии радикулопатии

Общепризнанной и универсальной классификации стадий развития радикулопатии не существует, потому что нет единственной причины развития синдрома. Например, при инфекционном воспалении (истинном радикулите) описывают стадии воспаления. При компрессии корешка грыжей межпозвонкового диска или его секвестром (фрагментом разрушенного диска) — стадии, присущие процессу сдавления корешка.

Тем не менее, в течении радикулопатии можно выделить:

- дебют — впервые возникший корешковый синдром;

- обострение — повторное развитие синдрома;

- прогрессирование — нарастание синдрома;

- стабилизацию или регресс симптомов;

- ремиссию.

В некоторых источниках выделяют неврологическую и невротическую стадии. Врачи такую классификацию не используют.

Осложнения радикулита

Осложнения радикулопатии при отсутствии правильного лечения могут проявляться в виде нарушения двигательных и чувствительных функций в иннервируемой области или конечности, вплоть до полного отсутствия чувствительности (анестезия) и движений (плегия) в случае необратимого поражения нервного волокна. [8] [10]

Диагностика радикулита

Когда следует обратиться к врачу

Невролога следует посетить как можно скорее:

- при острой боли в шее или спине;

- внезапной или постепенно нарастающей слабости в мышцах руки или ноги;

- стойком нарушении чувствительности.

Подготовка к посещению врача

При посещении невролога следует:

- зафиксировать время возникновения жалоб и попытаться описать обстоятельства, в которых они появились, например при неловком движении, падении, непривычной физической нагрузке, длительной неудобной позе;

- найти положения, при которых боль уменьшается и усиливается;

- запомнить принимаемые лекарства и их дозы;

- не забыть медицинскую документацию о ранее проведённых анализах и обследованиях.

Сбор жалоб

Первым диагностическим мероприятием при радикулопатии является сбор жалоб и уточнение данных анамнеза заболевания пациента. Проводится классический неврологический [8] [10] и вертеброневрологический [4] [7] осмотр.

Используются различные шкалы, тесты, опросники для самостоятельного заполнения пациентом: опросники нейропатической боли DN4 и PainDETECT, визуальная аналоговая шкала, опросник Роланда-Морриса и другие. [2]

Неврологический осмотр при радикулите

Методика полного неврологического осмотра:

- Первый этап:

- врач выявляет общемозговые и менингеальные симптомы, например головную боль, тошноту, скованность мышц затылка, болезненность при надавливании на глазные яблоки;

- оценивает функции черепных нервов, например вестибулярную;

- определяет силу мышечных групп и их тонус;

- исследует сухожильные рефлексы;

- проверяет наличие патологических рефлексов;

- выявляет нарушения координации и чувствительности.

- Второй этап: невролог оценивает когнитивные, эмоциональные и речевые функции.

- Третий этап:

- доктор исследует позу пациента в положениях сидя, стоя и лёжа;

- оценивает симметрию тела;

- определяет объём движений во всех отделах позвоночника и конечностях;

- проверяет симптомы «натяжения» — специфические признаки патологии корешков, например появление боли при покашливании, сгибании ноги в коленном суставе и т. д.;

- исследует чувствительность: болевую и тактильную, при необходимости температурную и проприоцептивную (вибрационную, мышечно-суставную).

Компьютерная томография

Для уточнения локализации повреждения нервного корешка проводятся нейровизуализационные методы диагностики. Самым информативным является магнитно-резонансная томография (МРТ). Метод позволяет выяснить причину радикулопатии: с его помощью можно увидеть сам нервный корешок и структуры, которые его окружают.

ЯМРТ и МРТ — это один и тот же метод диагностики. В его основе лежат принципы ядерно-магнитного резонанса (ЯМР). Однако метод распространился под названием магнитно-резонансной томографии (МРТ), а не ядерно-магнитной резонансной томографии (ЯМРТ).

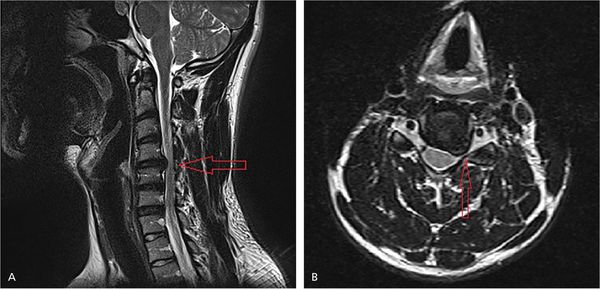

На рисунке А (вид сбоку) стрелкой указана локализация грыжи межпозвонкового диска на уровне шейных С4-С5 позвонков. Грыжа выступает в позвоночный канал и смещает или сдавливает спинной мозг. На рисунке В (вид сверху) стрелкой отмечена та же грыжа, которая выступает влево и сдавливает нервный корешок.

Для определения уровня и степени поражения нервного волокна выполняется электромиография (ЭМГ). При необходимости может быть проведена стимуляционная ЭМГ (на поверхность кожинакладываются электроды) или игольчатая ЭМГ (в исследуемую мышцу вводятся электроды-иглы). [1]

При наличии противопоказаний к проведению МРТ можно использовать КТ. Противопоказаниями могут быть установленный кардиостимулятор, инсулиновая помпа или массивный ферромагнитный имплант. Однако с помощью КТ лучше визуализируются не мягкие ткани, к которым относят нервные корешки, а костные структуры.

Рентгенография

Рентгенография при радикулопатии является неинформативным методом, поскольку позволяет визуализировать только костные структуры. Назначение рентгенографии оправдано в случаях, когда есть подозрение на трещину, перелом позвонков и их отростков, остеопороз и спондилолистез (проводится рентгенография определённого отдела позвоночника в положении пациента стоя с функциональными пробами на сгибание/разгибание в боковой проекции).

Рентгенография сильно проигрывает МРТ в точности диагностики.

Лечение радикулита

Первая помощь. Ограничение движения

Необходимо исключить или уменьшить влияние фактора, который привёл к развитию корешкового синдрома: асимметричной позы, поднятия тяжестей и т. п.

До проведения неврологического осмотра следует воздерживаться от физических нагрузок. Требуется покой и обезболивание: при отсутствии противопоказаний можно принять ибупрофен.

Лечение радикулопатии начинается с выяснения причины заболевания и её устранения. Если компрессию нервного корешка вызывает межпозвонковая грыжа, лечение будет направленно на снижение отёка в области грыжи и нервного корешка различными консервативными способами, а при их неэффективности рекомендуется хирургическое воздействие, направленное на декомпрессию нервного волокна.

В большинстве случаев при своевременном обращении к квалифицированному специалисту радикулопатию удаётся вылечить консервативным способом, используя:

- медикаментозное лечение радикулита (капельницы, лечебные блокады, препараты для приёма внутрь и в виде инъекций);

- мануальную терапию;

- физиотерапию;

- лечебную физкультуру.

Эти методы направлены на снижение отёка, улучшение кровообращения и выведение накопившихся продуктов метаболизма в области сдавленного нервного корешка. [3] [5] [6] [9]

Хирургическое лечение

При нестабильности позвонков, массивной межпозвонковой грыже, деструкции позвонка и других сложных случаях может потребоваться консультация нейрохирурга и операция. Вид вмешательства определяет врач, оценив симптомы, эффективность консервативной терапии и данные МРТ.

Медикаментозное лечение острой боли при радикулите

Для уменьшения боли при радикулопатии применяют широкий спектр препаратов. В первую очередь — нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) в таблетках, капсулах, гелях и мазях.

К НПВС относятся:

Существуют лекарственные формы с доставкой действующего вещества через кожу, например обезболивающие пластыри с лидокаином.

При упорной нейропатической боли и неэффективности НПВС используют противоэпилептические препараты с обезболивающим эффектом, например габапентин и прегабалин.

При недостаточной эффективности консервативной терапии применяют гормональные средства, которые вводят в околокорешковое пространство: дексаметазон и бетаметазон.

Лечение при хроническом болевом синдроме

При хронизации боли врач может рекомендовать приём противоэпилептических средств и антидепрессантов, которые обладают обезболивающим эффектом. При исчерпанных возможностях устранения боли возможна нейрохирургическая операция: установка противоболевого стимулятора, морфиновой помпы или пересечение корешка.

Особенности лечения при беременности

При беременности, в особенности в третьем триместре, многие лекарства нельзя применять. Врачи, как правило, назначают местные препараты и нелекарственные методы: лечебную гимнастику и ношение корсетов.

Домашние средства лечения

Домашнее лечение корешкового синдрома возможно только после исчерпывающей консультации врача. Доктор порекомендует упражнения для самостоятельных занятий. При необходимости врач объяснит, как носить корсет, и при запросе от пациента расскажет, как применять домашние физиотерапевтические приборы.

Лечение радикулита народными средствами

Эффективность и безопасность методов народной медицины научно не доказана. Их применение может быть опасным для здоровья и жизни пациента.

Прогноз. Профилактика

При раннем выявлении причины возникновения радикулопатии и её устранении прогноз на выздоровление будет благоприятный с восстановлением всех утраченных чувствительных и двигательных функций в иннервируемой области.

Осложнения в виде различных нарушений чувствительности и разной степени пареза (слабости) в мышцах могут оставаться на довольно продолжительный период в случаях не устранения основной причины радикулопатии, например, при большой межпозвонковой грыже.

Выраженное поражение нервного корешка приводит к его гибели и отсутствию всех видов чувствительности и движений в иннервируемой области.

Профилактика радикулита:

- избегание различных травматических и инфекционных заболеваний позвоночника путём соблюдения рационального двигательного режима и правил здорового образа жизни;

- при возникновении симптомов радикулопатии — раннее обращение к квалифицированному специалисту — врачу-вертеброневрологу. [4][5][6][7][9]

Источник