Растения включенные в государственную фармакопею

Растения включенные в государственную фармакопею — специальное издание являющееся обязательным руководством для всех аптек, называются официальными, т е аптечными. Лекарственные растения, которые не вошли в фармакопею, называются неофициальными, хотя они при определенных условиях также могут использоваться во врачебной практике.

Обычно выделяют следующие категории лекарственных растений:

Официнальные лекарственные растения — растения, сырьё которых разрешено для производства лекарственных средств в стране. Эти виды лекарственного растительного сырья указаны в Государственном реестре лекарственных средств Российской Федерации.

Фармакопейные лекарственные растения — официнальные растения, требования к качеству лекарственного растительного сырья которых изложены в соответствующей статье Государственной Фармакопеи или международных фармакопей. Лекарственные растения и лекарственное растительное сырьё изучает одно из направлений фармацевтической науки Фармакогнозия.

Лекарственные растения народной медицины — наиболее широкая категория, большинство растений в ней относительно плохо описано, и сведения о эффективности их применения не прошли необходимой проверки средствами современной фармакологии. Тем не менее, многие растения этой группы активно используются в странах, где медицинская помощь недоступна или слишком дорога.

В фармации принята своя специфическая классификация растений по степени изученности химического состава и действия. Растения делятся на 3 группы: официнальные (наиболее изученные и разрешенные к применению как лекарственные), неофицинальные (не включены в фармакопею страны, но продаются в аптеках и широко используются), лекарственные растения народной медицины (Бухарин и др., 1981). Количество официнальных растений в настоящее время не превышает 200, но с учетом двух других групп к лекарственным относится несколько тысяч видов.

В странах Европы и в России в народной медицине использовалось 300-400 видов растений, хотя в китайской медицине применялось около 7000 видов. В 1-ую Российской Фармакопею (1866 г.) включено 256 растений. В VI Российской Фармакопее (1910 г.) насчитывалось 173 растения. В ГФ XI было включено только 83 вида растительного лекарственного сырья. В Европе положение немного лучше, так, в 1978 г. Германской Комиссией подготовлены монографии (E monographs) в которых разрешено к применению 191 растение.

Или можно вот это вставить про HA

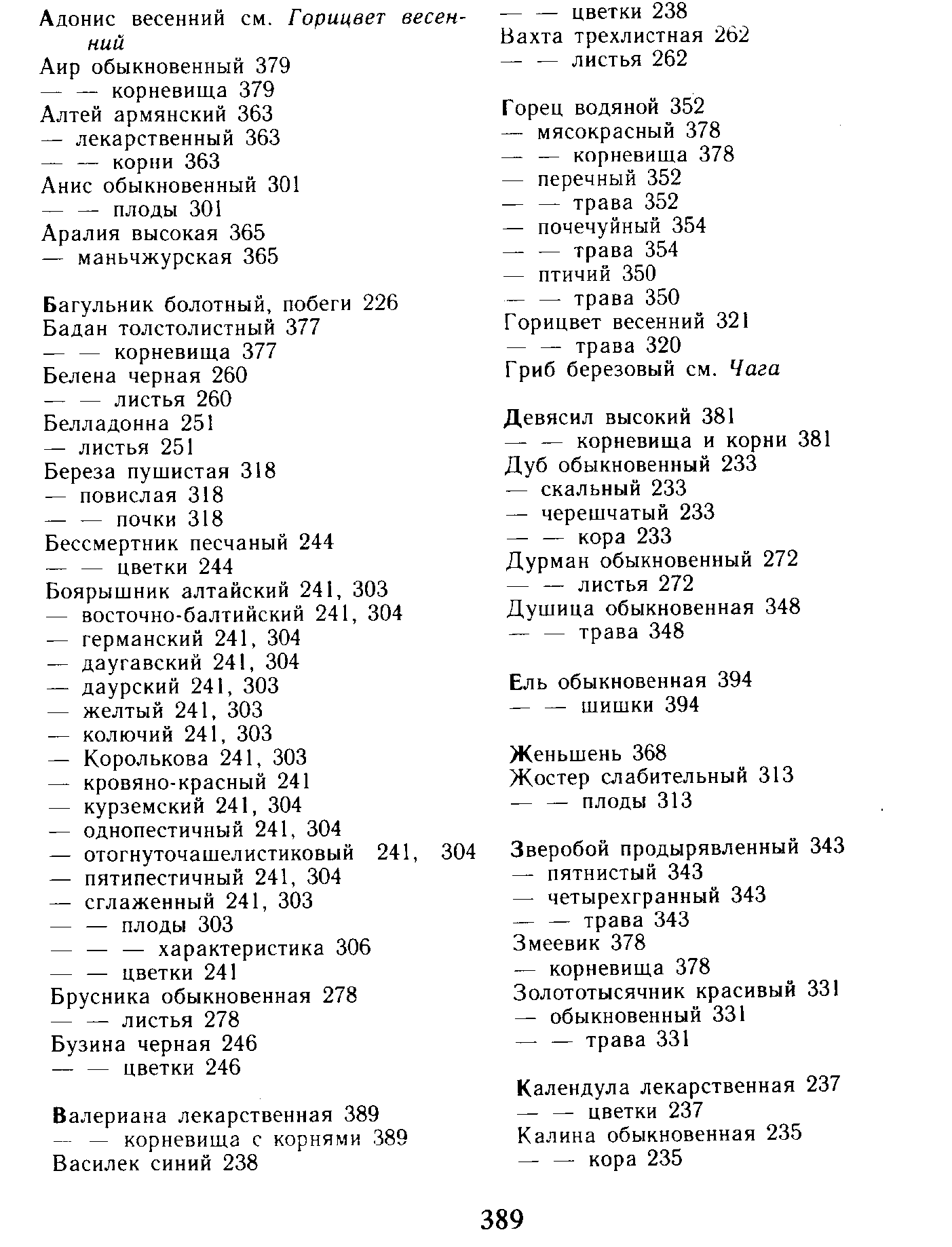

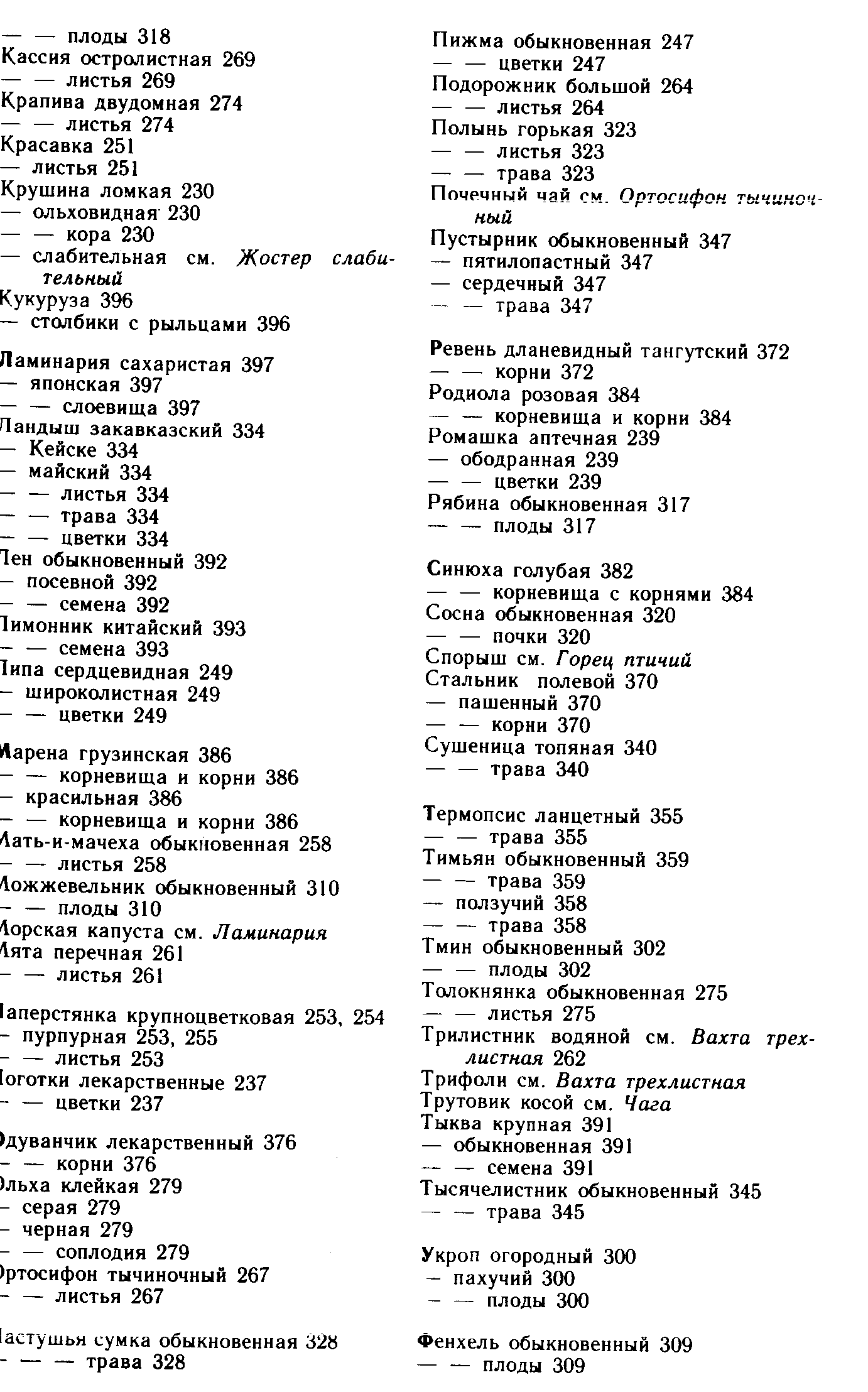

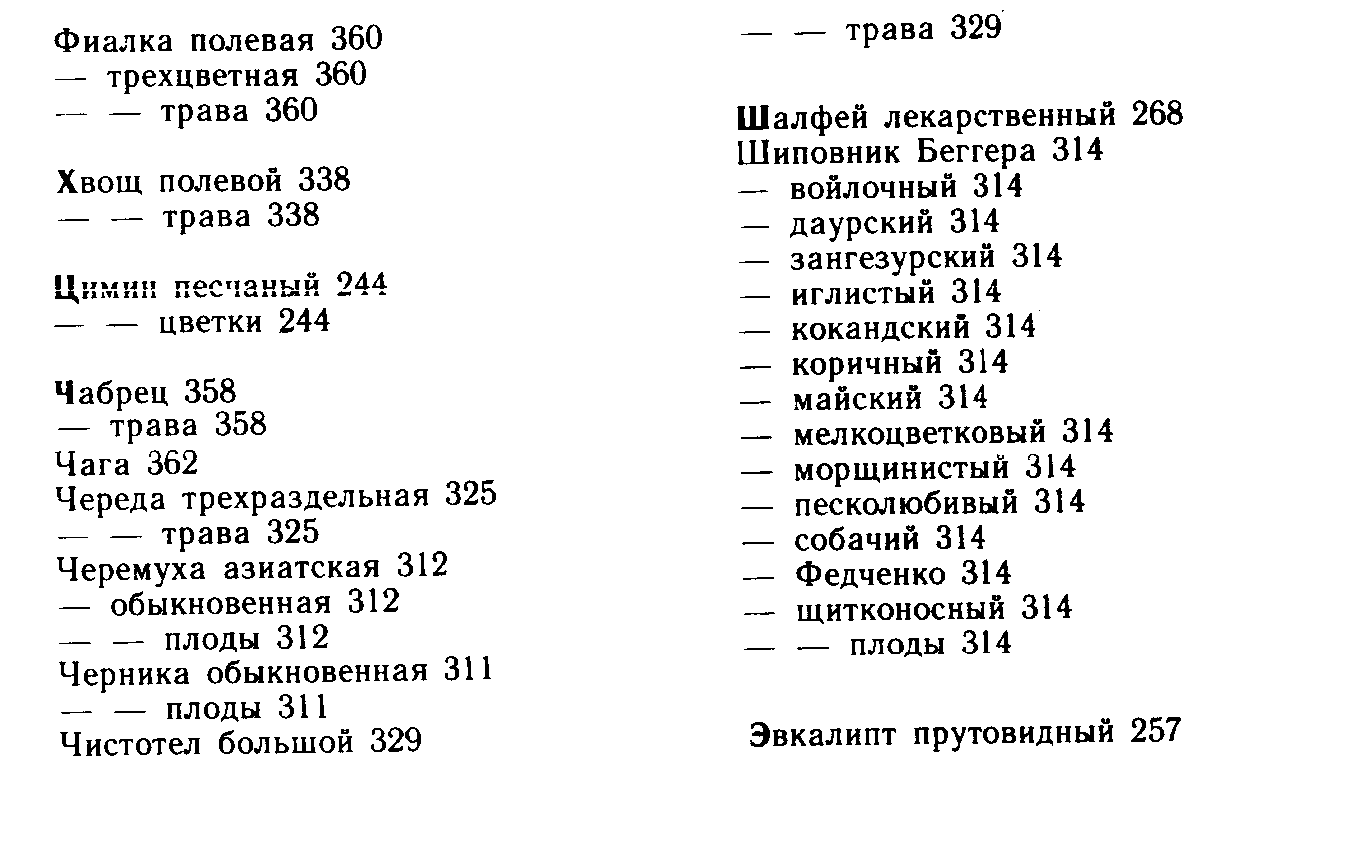

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ФАРМАКОПЕИ РОССИИ И СССР с I по XI издание.

Источник

Что такое фармакопейные лекарственные растения

Самылина И.А., Сорокина А.А., Пятигорская Н.В.

НИИ фармации ММА им. И.М. Сеченова, Москва

Лекарственные растения используют в медицинской практике в высушенном, реже – свежем, виде. Из высушенного лекарственного растительного сырья готовят настои и отвары, из свежих растений – соки, отвары; отдельные части растений иногда прикладывают на пораженный участок тела. Настои и отвары – это древнейшая лекарственная форма, упоминание о которой встречается в трудах арабских и древнегреческих врачей и ученых.

Настои и отвары входили во все издания Российской фармакопеи, начиная с первого (1866). Широкое применение этой лекарственной формы как в официальной, так и в народной медицине определяется ее преимуществами: многосторонним и мягким терапевтическим действием, возможностью применения в течение длительного времени, отсутствием побочных эффектов, немногочисленными противопоказаниями, простотой изготовления, экономической доступностью для всех слоев населения.

В Государственный реестр лекарственных средств, разрешенных к медицинскому применению в Российской Федерации, включено 260 видов лекарственного растительного сырья, 120 из них (46 % от общего количества) разрешены к применению в виде настоев и отваров для внутреннего и наружного применения. В качестве сырьевых источников для изготовления водных извлечений используются все морфологические группы сырья: цветки, листья травы, почки, кора, плоды, семена и подземные органы. Чаще всего применяются травы (36 видов), плоды (22 вида), подземные органы (20 видов) и листья (18 видов). Из 120 видов сырья два (трава горицвета и трава термопсиса ланцетовидного) разрешены к изготовлению настоев только в аптеках как компоненты микстуры Бехтерева и микстуры от кашля для взрослых, остальные 118 видов могут отпускаться больному для использования в домашних условиях. Восемь видов сырья, относящихся к сильнодействующим лекарственным средствам (список Б), должны отпускаться из аптеки по рецепту врача: трава чистотела, побеги багульника, сбор “Астматол” (листья красавки, дурмана обыкновенного и белены), сбор по прописи Здренко M.Н. (трава аврана, трава василистника малого, корни окопника шероховатого); 110 видов разрешены для безрецептурного отпуска населению.

Сырье, применяемое для получения настоев и отваров, содержит различные группы биологически активных веществ (БАВ): алкалоиды, антраценпроизводные, витамины, горечи, дубильные вещества, кумарины, ксантоны, лигнаны, полисахариды, сапонины, сердечные гликозиды, флавоноиды, фенолгликозиды, эфирные масла. Наиболее широко для изготовления водных извлечений используется лекарственное растительное сырье, содержащее эфирные масла, горечи, флавоноиды, витамины, полисахариды.

Государственная фармакопея (ГФ) указывает, что при изготовлении настоев и отваров используется только растительное сырье, отвечающее требованиям соответствующей нормативной документации. Часть (23,1 %) сырья, используемого для изготовления настоев и отваров, фасуется в потребительские упаковки без предварительного измельчения (плоды, семена, почки, цветки), остальные виды имеют различную дисперсность. Подавляющая часть сырья имеет размер частиц, проходящих сквозь сито диаметром 7 мм; листья эвкалипта – 5 мм, толокнянки, брусники – 3 мм; сырье, фасованное в фильтр-пакеты, – 2 мм. Кроме того, настои получают из лекарственного растительного сырья механической уборки (обмолоченного), где по нормативному документу устанавливаются следующие размеры: “до 10 мм и более” – листья мяты, “от 1 до 35 мм” – листья шалфея. В производстве сборов, фасованных в пачки, используется сырье размером с частицы, проходящие сквозь сито с диаметром отверстий 7 и 5 мм, а фасованного в фильтр-пакеты – 2 мм.

Статьи, посвященные настоям и отварам, во всех изданиях фармакопеи, вплоть до ныне действующего XI, представляют собой конкретные указания по технологии изготовления водных извлечений (условия экстрагирования, фильтрования и т. д.). Согласно фармакопее, измельченное растительное сырье помещают в сосуд фарфоровый, эмалированный или из нержавеющей стали, заливают водой комнатной температуры, закрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане при частом перемешивании в течение 15 минут (настои) или 30 минут (отвары). Затем сосуд снимают с водяной бани и охлаждают при комнатной температуре 10 минут (отвары) или 45 минут (настои), после чего процеживают. Остаток сырья отжимают и к готовому извлечению добавляют воду до предписанного объема. Отвары из листьев толокнянки, коры дуба, корневища змеевика и другого лекарственного сырья, содержащего дубильные вещества, процеживают немедленно после снятия с водяной бани; отвары из листьев сенны – после полного охлаждения. Если нет специальных указаний в рецепте, водные извлечения из лекарственного растительного сырья готовят в соотношении 1 : 10, т. е. из 1 части массы измельченного сырья получают 10 объемных частей настоя или отвара.

Настои из травы горицвета, корневищ с корнями валерианы готовят в соотношении 1 : 30, а из растительного сырья группы сильнодействующих – 1 : 400. При изготовлении отваров растительное сырье поглощает часть жидкости, в связи с чем воды следует брать несколько больше, чем указано в прописи. При приготовлении водных извлечений из корней следует дополнительно брать воды в 1,5 раза больше по отношению к массе сырья, из коры, травы и цветков — примерно в 2, а из семян – в 3 раза больше. Хранят настои и отвары в прохладном месте, лучше – в холодильнике, но не дольше 2 суток.

Кроме ГФ нормативно-правовыми документами, регламентирующими изготовление водных извлечений из лекарственного растительного сырья, являются приказы МЗ РФ. Так, приказ “Об утверждении инструкции по изготовлению в аптеках жидких лекарственных форм” № 308 от 21.10.1997 ввел в действие с 01.01.1998 инструкцию, которая регламентирует основные правила изготовления жидких лекарственных форм, в т. ч. водных извлечений из лекарственного растительного сырья и микстур, содержащих водные извлечения. Инструкция содержит методику изготовления, рассчитанную на получение в условиях аптеки извлечения из сбора, изготовляемого также в аптеке.

Еще одним документом, несущим официальную информацию по лекарственному средству, в частности лекарственному растительному сырью, используемому для изготовления водных извлечений, являются листок-вкладыш или инструкция по медицинскому применению, текст которой размещен на упаковке с сырьем. Информация о лекарственном средстве как социально значимом продукте, применение которого связано не только с положительными свойствами, но и с риском развития побочных эффектов, должна жестко регулироваться. В официальной информации недопустимо приведение неподтвержденных мнений, гипотез, предположений, промежуточных результатов незавершенных исследований.

В 1960-х – начале 70-х гг. в экстемпоральной рецептуре аптек встречалось значительное число рецептов с микстурами на основе настоев. Наиболее повторяющиеся вошли в перечень внутриаптечных заготовок, а две из них (микстура Траскова и микстура Бехтерева) впоследствии выпускались на фармацевтической фабрике. Технологии изготовления этих лекарственных форм на основе водных извлечений были подробно описаны в соответствующих мануальных справочниках. До настоящего времени, несмотря на широкий ассортимент лекарственных средств промышленного изготовления, популярностью пользуются изготовленные в аптеках микстура от кашля для взрослых и микстура от кашля для детей.

Лекарственные средства, которые не стерилизуются в процессе производства, могут быть контаминированы микроорганизмами. По своей природе водные извлечения подвержены интенсивному микробному обсеменению, поскольку являются хорошей средой для микроорганизмов. В процессе их хранения уровень микробной обсемененности возрастает. Проведенные исследования показали, что хранение настоев и отваров в прохладном месте обеспечивает их микробную стабильность только в течение 2–3 суток с момента изготовления.

Развитию лекарственной формы “настои и отвары”, внедрению ее в отечественное промышленное производство мешает ряд недостатков, основными из которых являются нестандартность (отсутствие четких критериев оценки качества) и нестокость при хранении. Вместе с тем за рубежом существуют лекарственные средства, в состав которых входят водные извлечения. Например, препараты Мараславин (Болгария), Геделикс (Германия), Доппельгерц Энерготоник (Германия), Ночной сон (Нидерланды).

В свете проблемы совершенствования водных извлечений представляет интерес такая форма выпуска жидких лекарственных средств для внутреннего применения, как “питьевые ампулы”, популярная во Франции и других странах. Она представляет собой водные растворы, фасованные в ампулы по 10 мл. Содержимое вскрытой ампулы используется как разовая доза для приема внутрь.

Еще одним направлением совершенствования данной лекарственной формы является использование сухих стандартизованных экстрактов-концентратов, предназначенных для быстрого приготовления водных извлечений как в домашних, так и в условиях аптечного производства. Стандартизованные сухие экстракты-концентраты содержат действующие вещества в количестве, равном их содержанию в исходном лекарственном растительном сырье. В качестве экстракта-концентрата для изготовления водных извлечений выпускают экстракт алтейного корня сухой и экстракт термопсиса сухой. Особенно перспективен перевод водных извлечений в сухие экстракты для сборов, содержащих максимальное число БАВ, необходимых для обеспечения фармакотерапевтического эффекта.

Получение подобных сухих экстрактов позволяет сохранить преимущества сборов, такие как их соответствие поливалентности патогенеза заболеваний, взаимное усиление полезных фармакологических свойств каждого компонента, воздействие в целом на организм больного как корригирующей системы. Одновременно устраняются такие негативные стороны, как возможное нарушение технологии экстракции, изменение соотношения входящих компонентов в процессе расслоения сбора при хранении, нарушение в дозировке и др. Эта лекарственная форма давно нашла широкое распространение за рубежом. Водорастворимые сухие экстракты, получившие название “чай”, производятся фармацевтическими фирмами Германии, США, Болгарии, Чехии, Словакии и других стран. Они представляют собой многокомпонентные препараты, включающие сухие экстракты от 5 до 12 лекарственных растений.

В России ОАО “Московская фармацевтическая фабрика” выпускает сухие микстуры от кашля для взрослых и детей, представляющие собой водорастворимые порошкообразные смеси с сухими экстрактами алтейного корня, травы термопсиса и корня солодки, расфасованные соответственно по 1,7 и 1,47 г в пакеты из ламинированной бумаги. Доза сухой микстуры в пакете рассчитана на 1 прием, ее следует растворить в 15 мл кипяченой и охлажденной воды.

Изучение настоев и отваров требует теоретического и экспериментального обоснования, разработки методологических подходов, позволяющих научно обосновывать решение всех вопросов, связанных с данной лекарственной формой.

Информация об авторах:

Саммита Ирина Александровна — доктор фармацевтических наук, профессор, член-корреспондент

РАМН, директор НИИ фармации; заведующая кафедрой фармакогнозии ММЛ им. ИМ. Сеченова.

Тел. 8(499) 128-57-88;

Сорокина Алла Анатольевна — доктор фармацевтических наук, профессор кафедры

фармакогнозии ММЛ им. И.М. Сеченова.

Тел. 8(495) 120-20-20;

Пятигорская Натальи Валерьевна — кандидат фармацевтических наук, доцент,

заместитель директора НИИ фармации по научной работе.

Тел. 8(499) 128-57-55

Источник

Что такое фармакопейные лекарственные растения

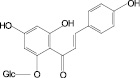

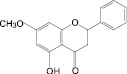

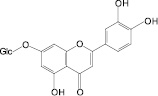

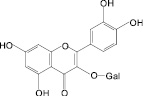

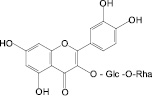

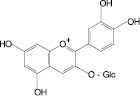

Одним из перспективных источников фитопрепаратов считаются лекарственные растения, содержащие флавоноиды, которые в силу широкого распространения в растениях и большого структурного разнообразия в настоящее время находятся в центре внимания исследователей в области фармакогнозии, фармации и медицины [1–3, 8–11]. Флавоноиды – наиболее многочисленный класс природных фенольных соединений, для которых характерно структурное многообразие, высокая и разносторонняя активность и малая токсичность. Широкая амплитуда биологической активности флавоноидов связана с многообразием их химических структур и вытекающих из них различных физико-химических свойств. Этот интерес связан с тем обстоятельством, что флавоноиды, будучи эволюционно адекватными организму человека, обусловливают антиоксидантные, ангиопротекторные, гепатопротекторные, желчегонные, диуретические, нейротропные и другие важнейшие фармакологические свойства [1, 5–13]. Причем именно вышеперечисленные фармакологические эффекты в наибольшей степени привлекают ученых в области создания новых растительных лекарственных препаратов.

При этом важно отметить, что только за последние 10–15 лет число фармакопейных растений, содержащих флавоноиды, увеличилось с 11 до 30 видов [4, 6, 8]. Вместе с тем созданию лекарственных препаратов на основе флавоноидных растений препятствует недостаточная степень изученности их химического состава, зависимостей в ряду «химическая структура – спектральные характеристики» и «компонентный состав – фармакологические свойства». Это приводит к отсутствию системного подхода в трактовке совокупной значимости действующих веществ в плане проявления фармакологических эффектов, а также научно обоснованных технологий получения и анализа лекарственных средств. Кроме того, в настоящее время остро стоит проблема объективной стандартизации сырья лекарственных растений и фитопрепаратов, содержащих флавоноиды, поскольку во многих случаях в методиках анализа отсутствует доказательная база или же не используются современные инструментальные возможности. В этом контексте весьма актуальной проблемой является совершенствование имеющейся нормативной документации, а также разработка новых стандартов качества на ЛРС, лекарственные субстанции и препараты, особенно в связи с подготовкой к изданию Государственной Фармакопеи Российской Федерации XII издания.

Цель настоящих исследований – разработка методологических подходов к созданию и стандартизации лекарственного растительного сырья и фитопрепаратов, содержащих флавоноиды.

Материалы и методы исследования

В качестве объектов исследования служили фармакопейные растения, лекарственное растительное сырье, флавоноиды, выделенные из ЛРС. При этом исследовали цветки бессмертника песчаного [Helichrysum arenarium (L.) Moench.], цветки пижмы обыкновенной (Tanacetum vulgare L.), траву эрвы шерстистой (Aerva lanata L.), цветки василька синего (Centaurea cyanus L.), траву полыни эстрагон (Artemisia dracunculus L.), траву горца почечуйного (Polygonum persicaria L.), траву перца водяного (Polygonum hydropiper L.), листья гинкго двулопастного (Ginkgo biloba L.), траву репешка аптечного (Agrimonia eupatoria L.), плоды и цветки боярышника кроваво-красного (Crataegus sanguinea Pall.), цветки липы сердцевидной (Tilia cordata Mill.).

В работе использованы тонкослойная хроматография, колоночная хроматография, высокоэффективная жидкостная хроматография, спектрофотомерия, 1Н-ЯМР-спектроскопия, масс-спектрометрия, различные химические превращения. 1Н-ЯМР- спектры получали на приборах «Bruker AM 300» (300 МГц), масс-спектры снимали на масс-спектрометре «Kratos MS-30», регистрацию УФ-спектров проводили с помощью спектрофотометра «Specord 40» (Analytik Jena). Воздушно-сухое растительное сырье подвергали исчерпывающему экстрагированию 70 % спиртом этиловым, полученные водно-спиртовые экстракты упаривали под вакуумом до густого остатка и далее подвергали хроматографическому разделению на силикагеле L 40/100. Контроль за разделением веществ осуществляли с помощью ТСХ-анализа на пластинках «Сорбфил ПТСХ-АФ-А-УФ» в системах хлороформ-этанол (9:1), хлороформ-этанол-вода (26:16:3), а также н-бутанол-ледяная уксусная кислота-вода (4:1:2).

Результаты исследования и их обсуждение

С целью систематизации фармакопейных растений, содержащих флавоноиды, нами разработана классификация (таблица), позволяющая учитывать всю совокупность биологически активных соединений (БАС) с точки зрения биологической активности, стандартизации и технологии получения лекарственных препаратов.

Классификация фармакопейных растений, содержащих флавоноиды

Наименование группы фармакопейных растений

Наименование лекарственного растения

Фармакопейные растения, содержащие флавоноиды в качестве ведущей группы БАС

Бархат амурский, бессмертник песчаный, бессмертник итальянский, боярышник кроваво-красный, бузина черная, василек синий, володушка многожильчатая, володушка круглолистная, гибискус сабдариффа, гинкго двулопастный, горец перечный, горец почечуйный, горец птичий, гречиха посевная, датиска коноплевая, десмодиум канадский, зверобой продырявленный, зверобой пятнистый, земляника лесная, золотарник канадский, лабазник вязолистный, лапчатка серебристая, леспедеца двухцветная, леспедеца копеечниковая, лимон, расторопша пятнистая, овес посевной, очиток большой, репешок аптечный, солянка холмовая, софора японская, стальник полевой, фасоль обыкновенная, фиалка трехцветная, хвощ полевой шлемник байкальский, эрва шерстистая

Фармакопейные эфиромасличные растения, содержащие флавоноиды

Арника горная, береза повислая, береза бородавчатая, липа сердцевидная, мята перечная, пижма обыкновенная, полынь эстрагон, ромашка аптечная, ромашка душистая, тополь черный, тысячелистник обыкновенный

Фармакопейные растения, содержащие горечи и флавоноиды

Одуванчик лекарственный, пустырник пятилопастный, трилистник водяной

Фармакопейные растения, содержащие сапонины и флавоноиды

Астрагал шерстистоцветковый, каштан конский обыкновенный, солодка голая, солодка уральская

Фармакопейные растения, содержащие витамины и флавоноиды

Арония черноплодная, календула лекарственная, смородина черная, сушеница топяная, череда трехраздельная, шиповник коричный, шиповник собачий

Фармакопейные растения, содержащие простые фенолы и флавоноиды

Фармакопейные растения, содержащие дубильные вещества и флавоноиды

Сабельник болотный, скумпия кожевенная, черемуха обыкновенная, черника обыкновенная

Фармакопейные алкалоидоносные растения, содержащие флавоноиды

Пассифлора инкарнатная, чай китайский, чистотел большой

В соответствии с данной классификацией в первой группе находятся лекарственные растения, содержащие флавоноиды в качестве ведущей группы БАС. В группах 2-8 флавоноиды выступают второй группы БАС, причем в данном случае акцент сделан не только на вкладе флавоноидов в фармакологический эффект, но и на их использовании в качестве критерия подлинности, качества сырья, а также как источника получения лекарственных средств.

На основе результатов сравнительного изучения химического состава сырья и лекарственных препаратов фармакопейных растений научно обоснованы методологические подходы к стандартизации ЛРС, содержащего флаваноны, халконы, флавоны, флавонолы, антоцианы, наиболее широко распространенные в растениях. Эти подходы заключаются в комплексном и обоснованном использовании методов ТСХ, ВЭЖХ, спектрофотометрии и использовании соответствующих ГСО (изосалипурпозид, пиностробин, цинарозид, гиперозид, рутин, цианидин-3-О-глюкозид).

Обосновано использование в методиках качественного и количественного анализа сырья и препаратов, содержащих преимущественно флаваноны (перца водяного трава), халконы (бессмертника песчаного цветки), флавоны (пижмы обыкновенной цветки, полыни эстрагон трава), флавонолы (горца почечуйного трава, боярышника кроваво-красного цветки и плоды, липы цветки, эрвы шерстистой трава, репешка аптечного трава), антоцианы (василька синего цветки), соответствующих ГСО изосалипурпозида (халкон), пиностробина (флаванон), цинарозида (флавон), гиперозида и рутина (флавонолы), цианидин-3-О-глюкозида (антоцианы).

На основе результатов фармакогностических, химических, технологических и фармакологических исследований сырья флавоноидосодержащих фармакопейных растений обоснована целесообразность создания антиоксидантных, гепатопротекторных, диуретических, ноотропных, анксиолитических фитопрепаратов, в том числе импортозамещающих лекарственных средств.

Особого внимания заслуживают нейротропные свойства флавоноидов, которые стали привлекать исследователей сравнительно недавно. Среди фармакопейных растений, содержащих флавоноиды, в качестве источника нейротропных лекарственных препаратов применяются два вида – зверобой продырявленный и гинкго двулопастный [4–6, 8]. При изучении флавоноидов листьев гинкго двулопастного выявлено, что вклад в ноотропную активность вносит гинкгетин, являющийся одним из характерных и диагностических компонентов сырья данного растения [8]. Впервые обнаружена анксиолитическая активность для лекарственного препарата «Гинкго двулопастного настойка», при этом показана значимость всего флавоноидного комплекса листьев гинкго двулопастного для проявления наиболее полного спектра нейротропной активности.

Уточнен характер антиоксидантного действия для индивидуальных соединений, относящихся к разным классификационным группам флавоноидов, на ферментативные и неферментативные звенья антиоксидантной защиты, что позволило сформулировать рекомендации по созданию комбинированных гепатопротекторных лекарственных препаратов, в случае которых антиоксидантная составляющая актуальной в плане проявления терапевтического эффекта. При этом необходимо отметить, что именно благодаря изучению воздействия флавоноидов, а именно флаволигнанов плодов расторопши пятнистой [3, 7] на функцию печени, особенно гепатоцитов, появилось понятие «гепатопротекторные свойства» и, как следствие, фармакологическая группа – гепатопротекторы, причем произошло это сравнительно недавно – в 90-е годы XX столетия [3, 4, 6].

В ходе исследований выявлены также особенности влияния на выделительную функцию почек водных и водно-спиртовых извлечений. Проведено сравнительное исследование диуретической активности водно-спиртовых извлечений из листьев толокнянки обыкновенной (препараты сравнения), травы эрвы шерстистой, цветков пижмы обыкновенной, травы репешка аптечного аптечного и цветков бессмертника песчаного. Установлено, что настой и препарат «Эрвы шерстистой настойка» обладают быстрым развитием диуретического эффекта и короткой продолжительностью действия. Для препаратов «Пижмы настойка» и «Бессмертника песчаного настойка», а также соответствующих настоев характерно быстрое развитие эффекта и длительное диуретическое действие, тогда как в случае препарата «Толокнянки настойка» наблюдается длительный латентный период в сочетании с продолжительным диуретическим действием.

Результаты проведенных исследований позволили создать методологическую базу для совершенствования стандартизации ЛРС, содержащего флавоноиды, а также расширить возможности целенаправленного поиска новых сырьевых источников для получения эффективных отечественных фитопрепаратов и лекарственных субстанций с антиоксидантной, диуретической, ноотропной и анксиолитической активностью. Внедрение результатов данных исследований будет способствовать успешной реализации Стратегии лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на период до 2025 года, одним из главных приоритетов которой является разработка новых конкурентоспособных импортозамещающих лекарственных препаратов, в том числе растительного происхождения.

Рецензенты:

Первушкин С.В., д.фарм.н., профессор, заведующий кафедрой фармацевтической технологии, ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Самара;

Дубищев А.В., д.м.н., профессор, зав. кафедрой фармакологии им. заслуженного деятеля науки РФ, профессора А.А. Лебедева, ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Самара.

Источник