- Аденомиоз (эндометриоз матки) — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы аденомиоза

- Патогенез аденомиоза

- Классификация и стадии развития аденомиоза

- Осложнения аденомиоза

- Диагностика аденомиоза

- Лечение аденомиоза

- Прогноз. Профилактика

- Аденомиоз матки: что это и как лечить?

- Причины аденомиоза

- Виды аденомиоза

- Симптоматика аденомиоза

- Последствия аденомиоза

- Аденомиоз после климакса

- Диагностика аденомиоза

- Как лечить аденомиоз матки?

Аденомиоз (эндометриоз матки) — симптомы и лечение

Что такое аденомиоз (эндометриоз матки)? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Климанов А. Ю., гинеколога со стажем в 19 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Аденомиоз — разновидность эндометриоза — патологии, при которой маточный слой эндометрия разрастается за пределы слизистой оболочки матки (яичники, фаллопиевы трубы, органы мочевыделительной, дыхательной и пищеварительной систем). Эта форма заболевания характеризуется поражением миометрия маточной полости клетками эндометрия. Однако аденомиоз стоит рассматривать не только вкупе с эндометриозом, но и как самостоятельную нозологическую единицу [1] .

На данный момент заболеваемость аденомиозом значительно увеличилась в популяции и по распространённости находится на одной ступени с аднекситом (воспаление яичников, маточных труб) и фибромой матки (опухоль) [2] .

Как и при многих других гинекологических заболеваниях, хирургические внутриматочные вмешательства (аборты, диагностические выскабливания, резекции полипов без контроля гистероскопии) могут стать пусковыми механизмами для развития аденомиоза. В момент проведения этих процедур может возникнуть повреждение базальной пластинки, отделяющей эндометрий от миометрия, вследствие чего происходит инвазия (заражение) клеток эндометрия в толщу стенки матки. Осложнённые роды, длительное использование внутриматочных средств контрацепции (спиралей), дисфункциональные маточные кровотечения также следует отнести к группе риска.

Стоит отметить ряд причин, негативно сказывающихся на состоянии репродуктивной системы: возраст менархе (слишком раннее или слишком позднее наступление первого менструального кровотечения), поздняя дефлорация (разрыв девственной плевы), длительный прием КОК и других гормональных препаратов, возраст (наличие гормональной активности), ожирение.

Факторы, сопряжённые с высокими рисками развития аденомиоза:

- общее состояние женщины (снижение иммунных сил организма, отягощенный аллергологический анамнез (переносимость аллергенов); рецидивирующие инфекционные заболевания, хронические процессы, артериальная гипертензия (повышение давления), гиподинамия — малоподвижный образ жизни)

- неблагоприятная социальная обстановка, при которой женщина подвергается воздействию сильных стрессов;

- плохая экологическая ситуация.

У пациенток, близкие родственницы которых страдали аденомиозом, эндометриозом и опухолевидными образованиями органов репродуктивной системы, вероятность возникновения аденомиоза значительно выше [3] [4] . Не исключён врождённый аденомиоз в связи с нарушениями на этапе внутриутробного развития.

Симптомы аденомиоза

Наиболее типичным клиническим симптомом при аденомиозе будет являться изменение характера менструации: увеличение длительности (более семи дней), усиление обильности и болезненности, наличие сгустков. О развитии аденомиоза свидетельствуют также межменструальные кровотечения и выделения «мажущего» характера в середине цикла [5] . Нередко пациентки сталкиваются с появлением скудных коричневатых выделений в течение нескольких дней до и после менструального цикла.

Отличительной особенностью таких пациенток является тяжёлое течение предменструального синдрома. Кроме того, менструации всегда сопровождаются болевыми ощущениями, возникающими в преддверии и стихающими в первые двое суток после их начала. Во многом интенсивность и характер боли предопределяется локализацией и степенью распространения очагов аденомиоза. Иррадиация (распространение болевых симптомов) в промежность обуславливается образованием очагов в перешейке матки. Боли в области паха говорят о наличии в матке очагов аденомиоза в области маточного угла. Зачастую женщины жалуются на появление при половом контакте резких болей и чувство дискомфорта.

Пациентки, болеющие аденомиозом, эмоционально лабильные (происходят беспричинные перепады настроения ) [6] , нередко отмечают у себя излишнюю раздражительность, спонтанное появление частых головных болей, мелькания «мушек» перед глазами, головокружений.

У значительного числа пациенток, наблюдающихся у репродуктолога по поводу бесплодия или невынашивания беременности, был установлен диагноз аденомиоз [7] .

Клиническая картина аденомиоза может быть стертой и не всегда соответствует степени распространённости и тяжести заболевания.

Патогенез аденомиоза

Аденомиоз относится к гормонозависимым патологиям, однако дать однозначный ответ на вопрос: «Что же на самом деле приводит к аденомиозу?» на данный момент наука не может. Существует ряд теорий, объясняющих патогенез этого заболевания.

Одна из гипотез выдвигает на первый план гиперэстрогению, которая приводит к усиленной пролиферации (размножению) клеток, это в свой черёд является причиной гиперпластических изменений эндометрия. Аденомиоз зачастую сочетается с гиперплазией эндометрия, что косвенно подтверждает теорию. Помимо прочего, он нередко протекает в сочетании с миомой матки (доброкачественное новообразование) [8] . Это говорит о некой схожести патогенетических аспектов этих патологий. Гиперэстрогения усиливает рост клеток базального слоя эндометрия, вследствие чего повышается его проницаемость и проникновение в мышечную ткань клеток эпителия.

Воспалительные заболевания имеют непосредственную связь с увеличением частоты развития аденомиоза [9] .

На сегодняшний день многими исследователями проводится изучение теории развития эндометриоидных гетеротопий (вне полости матки) из элементов эндометрия и его смещение в толщу матки.

Классификация и стадии развития аденомиоза

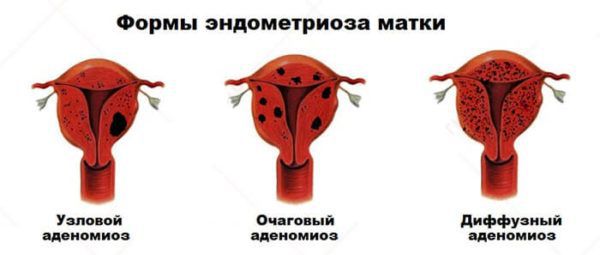

Классификация аденомиоза основывается на морфологических признаках, а также на степени глубины поражения миометрия. Исходя из этого можно выделить четыре формы аденомиоза:

- очаговая – локальные аденомиозные очаги образованы в подлежащих тканях клетками эндометрия;

- узловая – клетки эндометрия, находящиеся в миометрии, которые по своей форме напоминают узелки (аденомиомы). Образующаяся из-за воспаления соединительная ткань окружает многочисленные узлы, заполненные кровью;

- диффузная – клетками эндометрия не образуются явные узлы или очаги;

- смешанная – сочетание узлового и диффузного аденомиоза.

По глубине проникновения эндометрия подразделяется на:

- 1 степень – вовлечён только подслизистый слой;

- 2 степень – мышечный слой поражается не более, чем на половину;

- 3 степень – поражение более половины мышечного слоя;

- 4 степень – тотальное поражение мышечного слоя, в процесс могут вовлекаться смежные органы и ткани.

Осложнения аденомиоза

Большинство женщин, у которых был выявлен аденомиоз, проходят наблюдение по поводу бесплодия, возникающего вследствие образования спаек в области фаллопиевых труб, затрудняющих или препятствующих прохождению яйцеклетки в матку. Анамнестически у таких пациенток, как правило, выявляется отсутствие наступления беременности в течение долгого времени при регулярной половой жизни без контрацепции, или же анамнез отягощен множественными спонтанными самопроизвольными выкидышами. Это происходит в связи с изменением состояния эндометрия, которое затрудняет процесс имплантации яйцеклетки, в сочетании с развивающимся воспалением и увеличением тонуса мышечного слоя.

Одно из серьезнейших осложнений аденомиоза — железодефицитная анемия [10] , развивающаяся в результате обильных выделений в период менструации и кровяных выделений из полости матки в середине цикла. Клинические проявления этого заболевания женщины нередко списывают на усталость: выражена слабость, сонливость, не связанная с количеством часов, затраченных на сон, повышена утомляемость; может нарастать одышка, отмечаются частые простудные заболевания, бледность кожных покровов и слизистых оболочек. Однако не стоит недооценивать эти симптомы. Несвоевременное обращение к врачу может привести к серьезным последствиям, таким как развитие сидеропенического синдрома, проявляющегося не только ломкостью волос и ногтей на ранних этапах, но при прогрессировании заболевания — парестезиями (чувство онемения и «мурашек» в конечностях), мышечной слабостью, диспепсическими и дизурическими расстройствами (нарушения пищеварения и мочеиспускания). Постоянные головокружения, многократные обмороки свидетельствуют об усугублении тяжести заболевания и необходимости экстренного этиотропного лечения!

Продолжительные, обильные менструальные циклы, сопровождающиеся сильными болями и предшествующим тяжелым предменструальным синдромом, пагубно сказываются на психоэмоциональном состоянии пациентки, снижается её стрессоустойчивость. В последующем это может привести к развитию неврозоподобных и депрессивных состояний.

Помимо этого, аденомиоз создает проблемы для женщины как в социальном плане (интенсивные выделения при менструации вынуждают снизить физическую активность и на время отказаться от любимых дел), так и в интимном: половые акты становятся болезненными, снижается их частота.

Диагностика аденомиоза

Иногда аденомиоз может протекать бессимптомно или же со слабой клинической симптоматикой, поэтому необходимо тщательно провести комплекс мероприятий по диагностике, включающий в себя:

- сбор жалоб и анамнеза;

- гинекологический осмотр на специальном кресле;

- дополнительные инструментальные и лабораторные методы исследования.

В момент осмотра на гинекологическом кресле врач может выявить изменение формы, структуры, размера матки. Осмотр необходимо проводить за 3-4 дня до даты предполагаемой менструации.

Бугристость матки и опухолевидные образования могут свидетельствовать о наличии аденомиоза в узловой форме; увеличенная, шаровидная форма матки — о распространенности процесса диффузного характера. Иногда аденомиоз является сочетанной с миомой патологией, в подобных ситуациях симптоматика аденомиоза остается классической. Исключением является размер матки по окончании менструального цикла: она не становится меньше и соразмерна миоме. Сочетание вышеперечисленных признаков с наличием у пациентки интенсивных болезненных и продолжительных менструаций позволяет предварительно поставить диагноз — «аденомиоз».

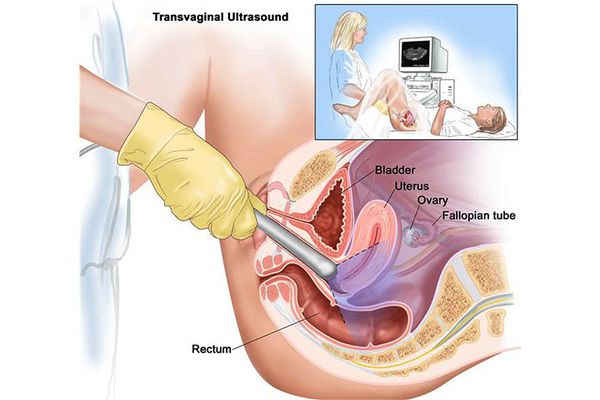

УЗ-сканирование трансвагинальным датчиком [11] [12] [13] дает наиболее информативные данные о патологии. Для более точной диагностики исследование также стоит проводить незадолго до начала менструации. Однако достоверность ультразвукового исследования значительно снижается при диффузной форме аденомиоза. В таких случаях целесообразно использовать современный эндоскопический метод диагностики внутриматочных патологий – гистероскопию [14] . Нередко во время проведения процедуры при подозрении на аденомиоз выявляются и устраняются [15] иные отклонения, которые не удалось визуализировать при проведении УЗ – полипы в матке, гиперпластические изменения эндометрия, маточную миому.

При возникновении трудностей дифференциальной диагностики прибегают к выполнению МРТ. Плюсами этого метода является неинвазивность (проникновение в организм, не повреждающее кожные покровы) и точность полученных данных, а также получение чёткого трехмерного изображения, что исключает возможность диагностических ошибок.

Для своевременного выявления и предупреждения анемии и воспалительных процессов необходимо выполнить:

- общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, общий анализ мочи;

- гормональные исследования – СА125 (позволяет оценить тяжесть заболевания и эффективность проводимой терапии).

Неправильная диагностика аденомиоза чревата опасностью назначения тяжёлой и агрессивной терапии.

Лечение аденомиоза

Возраст пациентки, распространенность и локализация болезни, его степень тяжести и форма, а также наличие у пациентки сопутствующих соматических заболеваний предопределяют тактику лечения (консервативная или оперативная).

Лечение аденомиоза хирургическим методом может быть органосохраняющим и радикальным. К последнему методу относят такую операцию как гистерэктомия – удаление матки, является операцией выбора у пациенток старшей возрастной группы при прогрессировании заболевания [16] [17] , сочетании с другими патологиями матки, неэффективности проводимой терапии. Несмотря на данные многочисл енных источников, клиническая практика показывает, что органосохраняющие операции не исключают рецидивов заболевания [18] [19] . Высокая эффективность иссечения очагов аденомиоза с ушиванием матки достигается при редких кистозных формах заболевания.

При выявлении аденомиоза у молодых пациенток необходимо сохранить репродуктивную функцию. В качестве препаратов первой линии выступают комбинированные гормональные контрацептивы [20] (их назначают на длительное время). Также практикуется использование производных норстероидов. Проводится противовоспалительное лечение, назначаются витамины и препараты, действие которых направлено на снижение болевого синдрома, а также мероприятия, способствующие повышению иммунитета.

При необходимости пациенткам с тяжелыми степенями аденомиоза, на фоне которых развиваются неврозоподобные и депрессивные состояния, рекомендуется консультация психолога, проведение психотерапии. При тяжёлом течении депрессии — транскраниальная стимуляция головного мозга (при помощи магнитных импульсов) [5] .

Прогноз. Профилактика

Аденомиоз сложно поддается лечению, а хирургическая операция зачастую решает проблему лишь на время. Именно поэтому профилактика аденомиоза невероятно актуальна.

Конечно же, своевременность выявления заболевания играет значительную роль, поэтому важно обращать внимание на состояние своего здоровья, регулярно посещать врача-гинеколога, выполнять ультразвуковое исследование органов малого таза.

В комплекс мероприятий, направленных на предупреждение развития аденомиоза, можно включить:

- ограничение чрезмерных физических нагрузок, приводящих к переутомлению;

- снижение времени пребывания в солярии и на открытом солнце;

- уменьшение воздействия стрессовых факторов.

Нормализация режима труда и отдыха также благотворно сказывается на общем состоянии жизни.

При должном отношению к своему здоровью снижаются риски развития не только аденомиоза, но и сопутствующих патологий.

Источник

Аденомиоз матки: что это и как лечить?

Оглавление

- Причины аденомиоза

- Виды аденомиоза

- Симптоматика аденомиоза

- Последствия аденомиоза

- Аденомиоз после климакса

- Диагностика аденомиоза

- Как лечить аденомиоз матки?

Это заболевание долгое время не признавалось самостоятельным и рассматривалось как разновидность эндометриоза. До сих пор в научной среде ведутся споры о природе, причинах и механизмах развития аденомиоза матки. Вместе с тем оно представляет серьезную угрозу здоровью женщин и. в частности, их способности зачать и выносить здорового ребенка. В тяжелых случаях оно приводит к полной и необратимой утрате репродуктивной функции.

Причины аденомиоза

Эта патология представляет собой аномальное прорастание эндометрия (слизистой оболочки матки) вглубь мышечного слоя матки. Ранее аденомиоз рассматривался как внутренняя разновидность эндометриоза. Однако, сегодня гинекологи все больше склоняются к тому, что это отдельное, хотя и похожее заболевание, так как причины и механизм его появления, а также процесс развития и симптоматика в значительной степени отличаются. На данный момент неизвестно достоверно, какие факторы приводят к появлению аденомиоза, но есть несколько факторов, которые наблюдаются у всех или большинства пациенток, страдающих этой патологией:

- Генетическая предрасположенность к образованию доброкачественных и злокачественных опухолей половых органов;

- Гинекологические заболевания инфекционного, воспалительного и эндокринного характера (половые инфекции, эндометриоз и т. д.);

- Лишний вес, кишечные патологии, повышенная восприимчивость к инфекциям, заболевания аутоиммунного характера;

- Частые хирургические операции на матке, в том числе резекция, выскабливания (например, аборты);

- Внематочная беременность, выкидыши и другие осложнения, возникающие при вынашивании ребенка;

- Гормональные нарушения, вызванные дисфункцией эндокринных желез (в частности, яичников и щитовидной железы), приемом гормональных контрацептивов или других препаратов того же класса;

- Различные патологии матки и прилегающих к ней органов – например, миомы, эрозия маточной шейки и т. д.

Также имеются предпосылки, позволяющие связать риск развития аденомиоза с ухудшением экологической обстановки или поздним деторождением. Исследования показывают, что наиболее часто это заболевание встречается у женщин, живущих в развитых странах и предпочитающих рожать детей ближе к 30-35 годам. Однако, такая зависимость точно не установлена, потому что статистика в развивающихся или неразвитых странах ведется существенно хуже, что может исказить результаты.

Общепринятый взгляд на механизм развития аденомиоза заключается в том, что нет какой-то единой или приоритетной причины его появления. Скорее всего, заболевание появляется при воздействии сразу нескольких негативных факторов. Притом у каждой пациентки соотношение их ролей распределяется индивидуально, что затрудняет общую систематизацию заболеваемости.

Виды аденомиоза

В зависимости от распределения патологических структур в пораженных тканях различаются следующие формы аденомиоза:

- Диффузная проявляется как равномерное распределение мелких вкраплений эндометрия по всему мышечному слою матки;

- При узловом типе заболевания в мышечном слое образуются эндометриоидные узлы, заполненные кровью;

- Очаговая форма аденомиоза характеризуется образованием небольших скоплений эндометриальных клеток в различных областях матки.

Существует также кистозная форма, которая является дальнейшим развитием узлового или очагового аденомиоза и образуется при кровоизлиянии узлов с последующим образованием кист. Указанные виды этой патологии могут формироваться отдельно или в сочетании друг с другом. Наиболее часто возникает диффузно-узловая форма, при которой эндометриальные клетки образуют узел и области с их равномерным вкраплением.

Также выделяется несколько стадий развития этого заболевания, характеризующиеся степенью поражения тканей матки:

- стадия 1 – на этом этапе эндометриальная ткань проникает только в наиболее тонкий слой миометрия (мышечной стенки) матки;

- стадия 2 – патологический процесс проникает глубже в мышечную стенку, состоящую из 3 слоев, поражая 2 из них;

- стадия 3 – эндометрий распространяется на все 3 слоя миометрия вплоть до серозной оболочки матки, которая граничит с поверхностью мочевого пузыря;

- стадия 4 – эндометриальная ткань проникает сквозь миометрий матки и поражает примыкающие к ней органы, вызывая внешний гинекологический эндометриоз.

От стадии заболевания зависят признаки аденомиоза матки и его ущерб для организма. Определение этапа развития патологии играет важную роль в ее диагностике и лечении. Чем ранее она будет обнаружена, тем более эффективным и щадящим будет терапия.

Симптоматика аденомиоза

Эта болезнь вызывает патологические изменения в тканях матки и окружающих органов, что проявляется следующими характерными симптомами:

- болезненными ощущениями, появляющимися в нижней части живота и по мере развития заболевания распространяющимися на промежность, переходя в хроническую боль всей тазовой области;

- маточными кровотечениями, наступающими до и после менструации и проявляющимися в виде небольших коричневых выделений, продолжительность которых может достигать недели и более;

- нарушениями менструального цикла — увеличением его продолжительности менструаций, их болезненности и интенсивности, что приводит к снижению уровня гемоглобина в крови;

- болезненными ощущениями во время полового акта или мастурбации;

- увеличением размеров матки перед менструацией за счет разрастания скоплений эндометрия в ее мышечной стенке под воздействием гормонов.

Интенсивность, с которой проявляются признаки аденомиоза тела матки, зависит от стадии развития заболевания. На раннем этапе болезнь может никак себя не проявлять – пациентка не испытывает никакой боли или дискомфорта, нарушения сексуальной или репродуктивной функции. Слабый болевой синдром, возникающий в предменструальный период, многие женщины часто списывают на сами менструации. Выявить начальные признаки аденомиоза может только врач с помощью диагностического оборудования.

Со временем интенсивность проявления заболевания растет – учащаются боли в области живота и промежности, изменяется характер менструальных кровотечений, появляется дискомфорт при половом акте и т. д. Но даже на этом этапе не все пациентки распознают болезнь, относя эти признаки к гормональным сбоям, индивидуальным особенностям своей менструации и т. д. Лишь когда симптомы аденомиоза начинают проявляться вне менструального цикла, переходя в хроническую стадию, они обращаются за врачебной помощью.

Последствия аденомиоза

Патологическое разрастание эндометрия негативно сказывается на функционировании мочеполовой системы женщины, а в тяжелых стадиях затрагивает и работу других органов брюшной полости – кишечника, желудка, печени и т. д. Эндометриальные клетки, проникая в мышечные слои матки, образуют скопления, которые под воздействием гормонов начинают слущиваться и кровоточить, вызывая воспалительные процессы, образование заполненных кровью кист. Это приводит к следующим негативным последствиям для организма:

- Нарушению сексуальной функции – с развитием заболевания болевые ощущения начинают проявляться во время полового контакта, что затрудняет не только получение удовлетворения, но и само проведение акта;

- Проблемам с зачатием – аномально разрастившаяся эндометриальная ткань может поражать яичники, нарушая цикл овуляции, а также препятствует проникновению спермы в половые пути, снижает вероятность успешной имплантации эмбриона;

- Повышенному риску онкологии – «поселяясь» в чужеродных тканях, эндометриальные клетки могут в некоторых случаях сами перерождаться в злокачественную опухоль или провоцировать гиперплазию шейки матки и других органов;

- Повышенному риску инфекций – образующиеся в тканях маточной стенки полости, заполненные кровью, являются благоприятной средой для развития патогенных микроорганизмов, что может привести к образованию абсцессов.

Даже при отсутствии таких последствий аденомиоз существенно снижает качество жизни пациентки, провоцируя периодические или постоянные боли в нижней части живота, промежности и в пояснице.

Аденомиоз после климакса

Долгое время в медицинской среде считалось, что аденомиоз проявляется в основном у женщин старшего возраста перед наступлением менопаузы. Однако, сегодня статистика этого заболевания показывает, что оно часто встречается и у девушек и даже подростков. После наступления менопаузы вероятность аденомиоза снижается, так как у женщин в этот период снижается выработка эстрогенов – половых гормонов, отвечающих за рост эндометрия. По этому механизму действует и такой способ лечения заболевания у молодых пациенток, как создание искусственного климакса.

Несмотря на важную роль, которую менструальный цикл играет в формировании этой патологии, она может возникнуть и в позднем возрасте, после климакса. Чаще всего это связано с гормональной терапией, которую назначают женщинам для компенсации снижения их собственных гормонов. Чтобы полностью исключить вероятность возникновения или развития болезни, сейчас пациентам часто предлагают радикальный вариант – полное удаление матки.

Диагностика аденомиоза

Выявление этого заболевания сегодня осуществляется с помощью лабораторных тестов и медицинских обследований, так как внешней симптоматики и простого гинекологического осмотра недостаточно для постановки точного диагноза. Рассмотрим, какие диагностические процедуры используются для определения наличия у женщины аденомиоза матки.

Ультразвуковое исследование (эхография). УЗИ является одним из основных способов выявления патологии, так как позволяет изучить точную структуру базального (нижнего) слоя эндометрия. Эхография проводится трансвагинально за несколько дней до и после менструации. Зонд с излучателем и приемником звуковых волн вводится через влагалище в матку и просвечивает ее слизистую. Проходя через ткани, имеющих разную плотность, звук распространяется неравномерно, что позволяет сформировать на основе получаемого сигнала визуальное изображение структуры эндометрия и подлежащего мышечного слоя. Различаются следующие эхопризнаки аденомиоза первой степени:

- Микроканалы, распространяющиеся от эндометрия в мышечный слой матки;

- Дефекты базального слоя слизистой – неравномерность его толщины, зазубрины, округлые или овальные образования.

Эти изменения эндометрия сохраняются на всем протяжении развития заболевания. Впоследствии они дополняются такими эхопризнаками аденомиоза второй степени, как утолщение слизистой оболочки. Хотя этот симптом может проявляться на данной стадии не у всех женщин. В целом, УЗИ является достоверным способом диагностики заболевания, имеющим точность в 88-96%. С его помощью можно установить не только само наличие патологии, но и ее форму:

- Узловой аденомиоз на УЗИ имеет вид ровных и округлых темных образований в мышечной стенке матки;

- Для очаговой формы патологии характерно наличие в маточном миометрии полостей с неровными краями.

Вместе с тем, при всей высокой эффективности УЗИ возможна неверная интерпретация данных исследования. Также весьма ограниченную информацию оно дает при наличии у пациентки диффузной формы аденомиоза, так как микроскопические вкрапления эндометрия в мышечном слое плохо различимы на эхографии. Также ультразвуковое исследование дает недостоверные данные при сочетании эндометриоза с миоматозом, при котором образуются множественные очаги. Чтобы сделать диагноз более точным, УЗИ при аденомиозе матки сочетается с другими методами медицинских исследований.

Компьютерная томография. Этот метод используется в основном как дополнение к УЗИ и заключается в «просвечивании» тканей рентгеновским излучением с последующей компьютерной обработкой изображения. Для повышения точности картинки в исследуемую область вводятся контрастные вещества. КТ позволяет установить следующие признаки аденомиоза матки:

- Для очаговой формы характерно появление множества небольших очагов эндометрия в мышечном слое матки, что делает его структуру неоднородной и похожей на пчелиные соты;

- Признаки диффузного эндометриоза матки на КТ – неясные контуры и увеличенная толщина стенок матки;

- узловая разновидность патологии проявляется в увеличении размеров матки и наличии в ее стенках очагов с четкими границами.

Магнитно-резонансная томография. Диагностирование аденомиоза с помощью МРТ является альтернативой УЗИ и обеспечивает такую же высокую точность диагноза (95%). Этот метод основан на измерении отклика атомных ядер водорода или иных элементов в клетках тканей в ответ на их возбуждение электромагнитными волнами определенной частоты.

Магнитно-резонансная томография позволяет детально изучить структуру перехода эндометрия в миометрий, число и расположение кровеносных сосудов, эндометриоидных очагов в толще мышечной стенки и т. д. С помощью МРТ также можно отследить колебание толщины стенок слизистой оболочки матки, наличие «тоннелей», пронизывающих мышцы органа при распространении в них клеток слизистой. Этот метод особенно эффективен в диагностировании очаговой и узловой формы аденомиоза.

Недостатком магнитно-резонансной томографии является ее высокая стоимость и труднодоступность, что не позволяет широко применять ее для постановки диагноза – лишь для его уточнения, локализации очагов заболевания и формирования точной структуры тканей, что позволяет избежать травмирования здоровых областей при хирургическом лечении патологии.

Гистероскопия. Еще одним распространенным способом диагностирования аденомиоза матки является визуальное обследование ее полости с помощью гистероскопа, который вводится в орган через влагалище и цервикальный канал. Этот метод позволяет изучить структуру поверхностного слоя эндометрия, выявить в нем неровности и другие дефекты, указывающие на возможную патологию.

Как правило, гистероскопия не дает исчерпывающей информации, поэтому проводится в сочетании с УЗИ, КТ или МРТ органов малого таза. Несомненным преимуществом этого метода исследования является его простота и доступность, благодаря чему его часто используют для постановки первичного диагноза.

Лапароскопия. Этот способ исследования редко используется для диагностики аденомиоза. В основном его применяют при тяжелых стадиях заболевания не с целью постановки диагноза, а для уточнения степени распространения патологии на другие органы. Для этого в брюшной стенке пациентки делается небольшой прокол, через который вводится тонкий гибкий прибор с оптической системой или цифровой мини-камерой, передающей изображение на монитор.

Лапароскопия позволяет увидеть очаги аномально разросшегося эндометрия на других органах и тканях брюшной полости – самой брюшине, печени, кишечнике, мочевом пузыре и т. д. Также этот метод может применяться при проведении операций по удалению эндометриоидных узлов.

Лабораторные анализы. Тесты крови и мочи используются для косвенного подтверждения диагноза. В частности, об аденомиозе могут свидетельствовать повышенный уровень эстрогенов в организме, наличие крови в моче (при поражении мочевого пузыря) и другие признаки. Как правило, лабораторные анализы являются стандартной процедурой при подозрении на любое гинекологическое заболевание.

Как лечить аденомиоз матки?

На сегодняшний день разработано достаточно большое количество методик, позволяющий либо полностью вылечить, либо приостановить и облегчить течение этого заболевания. Наибольшее распространение получили следующие виды терапии аденомиоза.

Консервативное лечение. Оно заключается в приеме лекарственных средств, воздействующих на саму патологию или ее проявления. Самыми популярными препаратами являются:

- Гормональные препараты. К ним относятся оральные контрацептивы, синтетические аналоги прогестерона, антигонадотропины, ингибиторы ароматазы и т. д. Они блокируют действие женских половых гормонов (эстрогенов) или подавляют их выработку организмом пациентки. Из-за этого эндометриальная ткань не получает должной гормональной «подпитки» и прекращает расти. Недостатком этих лекарств служат побочные действия, проявляющиеся при нарушении естественного гормонального фона – отеки, проблемы с весом, маскулинизация, нарушение сексуальной и репродуктивной функций и т. д. Такие эффекты можно минимизировать путем тщательного подбора препаратов и их дозировки в зависимости от индивидуальных особенностей женского организма.

- Противовоспалительные препараты. К ним относятся лекарства стероидного или нестероидного классов, которые воздействуют на механизм воспаления, возникающий при прорастании чужеродных клеток в миометрии матки и вызываемых ими кровотечениях. Противовоспалительные препараты не воздействуют на саму болезнь, но помогают уменьшить один из ее важнейших симптомов – болевой синдром, тем самым повысив качество жизни пациентки.

Также в качестве поддерживающей лекарственной терапии могут применяться различные витаминно-минеральные комплексы и БАДы. Они не являются лекарствами, но позволяют улучшить сопротивляемость организма факторам, вызывающим аденомиоз, повысить иммунитет, улучшить общее состояние пациентки, компенсировать недостаток железа из-за анемии.

Физиотерапия. В качестве дополнительных нехирургических способов лечения аденомиоза используются различные физические воздействия на организм женщины:

- электромагнитная терапия;

- электрофорез (воздействие низкочастотными токами);

- принятие радоновых, йодобромных ванн.

Физиотерапевтические методики в лечении аденомиоза показывают разную эффективность в зависимости от степени тяжести и распространения заболевания. Поэтому они используются исключительно в комплексе с медикаментозной и/или хирургической терапией.

Хирургическое лечение. На данный момент наиболее эффективным средством терапии аденомиоза матки является оперативное вмешательство. Оно может использоваться как на начальных, так и на поздних этапах развития заболевания. Обычно хирургическое лечение назначают в следующих случаях:

- при низкой эффективности консервативных методов;

- при разрастании эндометрия на 3 и 4 стадии развития заболевания;

- если имеются другие заболевания, требующие оперативного вмешательства (миомы, кисты яичника и т. д.).

Органосохраняющие методы используются в тех ситуациях, когда необходимо сохранить женщине функционирующую матку, чтобы она могла зачать и родить ребенка. К этой категории относятся:

- Лазер-индуцированная терапия — термическое испарение узлов эндометриоза лазерным излучением;

- Резекция – иссечение патологических тканей эндометрия и миометрия с помощью резектоскопа, снабженного электрохирургической петлей;

- Ультразвуковая абляция – разрушение эндометриоидных узлов воздействием звуковых вол высокой частоты;

- Эмболизация узлов – перекрытие артерий, снабжающих ткани матки кровью, из-за чего очаги эндометрия отмирают самостоятельно.

Преимуществом этих методов является их малоинвазивность – они все проводятся через естественные половые пути или небольшие надрезы. Это снижает негативное воздействие на саму матку, позволяя сохранить ее функциональность, а также уменьшает продолжительность реабилитационного периода.

Радикальные методы лечения аденомиоза матки подразумевают ее частичное или полное удаление. Оно применяется при тяжелых формах заболевания и его распространения на соседние органы, а также в тех случаях, когда пациентка не нуждается в сохранении репродуктивной функции. К таким хирургическим способам относятся:

- Лапарэктомия. Это удаление матки, осуществляемое через разрез в передней брюшной стенке. Применяется при большом увеличении размеров органа, распространения эндометриоза на соседние ткани, высокой вероятности перехода патологии в злокачественную форму. Преимуществом данной методики является ее универсальность и относительная простота проведения, недостатками – повышенный риск инфицирования раны, заметный постоперационный рубец, продолжительный период восстановления.

- Лапароскопия. Эта операция проводится через небольшие проколы в брюшной стенке, через которые вводятся гибкий и тонкий прибор (лапароскоп) для наблюдения за оперируемой зоной, а также хирургические инструменты, с помощью которых врач удаляет матку или ее часть. Достоинством лапароскопии является ее малоинвазивность, низкий риск инфицирования раны, практически незаметный постоперационный рубец на месте прокола. Однако, ее нельзя использовать для удаления матки большого размера, при злокачественной форме патологии или широком распространении эндометриоза на другие органы.

После хирургического лечения пациентка проходит реабилитацию в клинике – ее продолжительность зависит от того, какой метод был использован. Лапароскопия позволяет сократить его до 2-3 дней, после чего женщина может возвратиться домой. Лапарэктомия наносит организму больший ущерб, поэтому восстановительный период после нее может достигать недели. Чтобы исключить развитие постоперационной инфекции и снизить болевой синдром, врач назначает антибиотики, противовоспалительные средства, анальгетики.

Источник