- Что означает лечебный патоморфоз

- Что означает лечебный патоморфоз

- Тройной негативный рак молочной железы

- Тройной негативный рак молочной железы

- Что такое тройной негативный рак молочной железы?

- Предоперационная терапия при тройном негативном раке молочной железы

- Нарушение процессов восстановления ДНК — мишень при лечении тройного негативного рака молочной железы

- Тройной негативный рак молочной железы и мутации BRCA

Что означает лечебный патоморфоз

Понятие «патоморфоз» опухолевых болезней в настоящее время широко используется в различных областях медицинской науки и практики. О патоморфозе говорят многие специалисты. Такое повышенное внимание к пато морфозу связано в первую очередь с успехами диагностики и лечения опухолевых заболеваний. Изменение опухолевой болезни как целого явления и опухоли как местного ее проявления под влиянием лечебных методов, которые постоянно совершенствуются, подтверждено разными исследованиями и в различных формах. Это изменение уже давно установлено эмпирически в практике клинической онкологии по мере разработки и внедрения новых методов лечения.

Особенно оно заметно в последние годы в связи с использованием большого числа мощных химиопрепаратов и комбинированных методов лечения.

Понятие «патоморфоз» появилось в научной литературе в связи с изменчивостью болезней. В настоящее время этот термин используется в широком и в узком значениях.

В широком плане патоморфоз представляет собой изменение структуры заболеваемости и летальности. Этот вид патоморфоза обозначен В В Серовым (1979) как «общий нозоморфоз». Частной его разновидностью является онкоморфоз — изменение обшей панорамы онкологической заболеваемости и летальности, которую рассматривают с точки зрения социальных, экологических, лечебно-профилактических, географических и других факторов. Изучение эпидемиологии опухолей выявило закономерности развития предопухолевых болезней и отдельных нозологических форм злокачественных новообразований в различных регионах земного шара в отдельные исторические периоды.

Онкоморфоз, например, выражается в росте контингента больных злокачественными новообразованиями в нашей стране за период с 1970 по 1980 г, в увеличении числа лиц, живущих 5 и более лет после установления диагноза злокачественной опухоли. Имеются изменения в структуре заболеваемости, в частности снижение уровня заболеваемости населения раком нитевода, желудка и шейки матки, но увеличение числа выявленных онкологических больных раком легкого и бронхов, молочной железы, прямой кишки. В основе изучения этого вида патоморфоза лежит эпидемиология опухолей и статистический метод.

Методологической основой исследований онкоморфоза является положение о диалектическом единстве и взаимодействии социальных и биологических факторов в жизни человека. Медицинский аспект проблемы прежде всего связан с вопросами профилактики и организации онкологической помощи населению, включая диагностику и лечение болезни.

В энциклопедическом словаре медицинских терминов указано, что различают «патоморфоз» (стойкое изменение клинических и морфологических проявлений болезни под влиянием каких-либо факторов окружающей среды) и «патоморфоз, терапевтически обусловленный» (изменение клинических и морфологических проявлений болезни, обусловленное преимущественно интенсивным применением лекарственных средств, в том числе антибиотиков, гормональных средств). Еще раньше различали истинное и ложное изменение болезни. К истинному изменению относили спонтанную (естественную) и искусственную (терапевтически обусловленную) изменчивость болезни. В качестве причин спонтанного патоморфоза называли изменения внешних причин болезни, переменв среде обитания и изменения внутренних причин, в частности конституции человека. Причину ложной изменчивости усматривали в накоплении знаний о ранее известных болезнях и смене представлений.

Термин «патоморфоз» часто используется для обозначения изменения не только болезни как целого, т. е. в смысле нозоморфоза, но и для характеристики изменчивости ее отдельных элементов, чаше всего клинических и морфологических проявлений заболевания. Отсюда возникли клинический и морфологический патоморфоз 6 онкологии нередко под патоморфозом понимают изменения только опухоли, обусловленные теми или иными лечебными процедурами. Поскольку вопрос о соотношении общего и местного в опухолевом росте не решен и продолжает оставаться дискуссионным, то употребление термина «лечебный патоморфоз опухоли» по отношению к изменению местного проявления болезни правомерен.

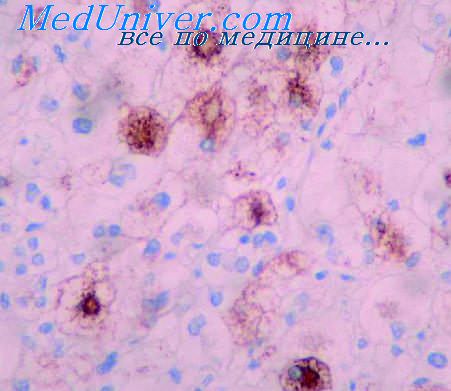

Вместе с тем определения типа «клинический патоморфоз» или «морфологический патоморфоз» суживают границы понятия, а потому их употребление нежелательно. Морфологические заключения типа «раковые клетки с выраженным лечебным патоморфозом» неприемлемы вообще, поскольку сводят сущность процесса только к клеточному уровню. В этих случаях следует указывать на характер обнаруженных изменений раковые клетки с выраженными повреждениями (дистрофия, некроз), резким полиморфозмом, в виде гигантских клеток и т. д. Хотя изменения паренхимы опухоли при лечении являются н показате лем патоморфоза» и одновременно ведущим звеном процесса, но ими он не исчерпывается. Сводить патоморфоз опухоли только к местным изменениям ошибочно.

Источник

Что означает лечебный патоморфоз

Вопрос о структуре самого лечебного патоморфоза болезни продолжает оставаться дискуссионным. Как известно, этиология н патогенез подавляющего большинства опухолевых болезней точно не установлены, а потому эти элементы не могут служить достоверными показателями патоморфоза. Наиболее значимыми являются изменения клинических и морфологических проявлений болезни.

Именно эти изменения входят в число существенных признаков, раскрывающих содержание понятия. В разряд патоморфоза следует отнести изменчивость н другие элементы болезни, в частности, ее осложнения, неходы н непосредственные причины смерти.

Часто возникает вопрос о том, все ли изменения болезни и опухоли можно отнести к патоморфозу. Отвечая на этот вопрос, следует заметить, что к патоморфозу могут быть отнесены лишь типовые и стойкие изменения болезни (опухоли) Я. Л. Раппопорт (1962) подчеркивал, что нозоморфоз — это не эксцесс, выходящий за рамки клинико-анатомических вариаций, свойственных данной опухоли. Нозоморфоз представляет собой типичное для данной опухоли (либо для данного метода лечения) явление.

Следует при этом, однако, помнить, что «типичное», «стандартное» для опухоли весьма относительно, как относительна и сама клиническая и морфологическая характеристика патоморфоза. Вместе с тем патоморфоз — это не беспорядоч ное н хаотичное изменение. Изучение проявлений и механизмов патоморфоза позволяет выделить его общую и главную черту — перестройку закономерностей происхождения и развития болезни (родовое понятие) на уровне вида, популяции и индивидуума (видовое отличие).

Иными словами, в понятие «патоморфоз» входят типичные явления, повторяющиеся существенные отношения, отражающие определенные и во многом пока еще не установленные закономерности возникновения, развития и проявления опухолевого процесса.

Следует отметить, что по мере усовершенствования лучевых методов лечения и увеличения числа лекарственных средств с усилением их лечебных свойств при химиотерапии возрос не только лечебный потенциал врача-онколога, но также возросло и количество повреждений различных органов и тканей. Ятрогенные патологические процессы не только изменяют клинико-анатомические проявления опухолевой болезни, но и могут быть непосредственной причиной смерти. Однако разнообразные неблагоприятные реакции на медикаментозные средства, а также осложнения, вызванные хирургическими и терапевтическими вмешательствами, в проявление патоморфоза включать не следует.

Установление патоморфоза опухолевых болезней представляет интерес с точки зрения практики и теории медицины. Данные о патоморфозе опухолей используют на практике для сравнения разных методов лечения, для оценки эфектквкости проводимого (или уже законченного) лечения для объективного обоснования прогноза и его критериев, для оптимизации сроков диспансерного наблюдения и экспертизы трудоспособности, а также для других целей. Наблюдения патоморфоза в клинике одновременно являются основой для теоретических разработок в различных областях онкологии, патологии, радиобиологии и т. д.

Сюда можно отнести разработку принципов лечения злокачественных новообразований, изучение сущности биологического действия ионизирующих излучений, взаимоотношения опухоли и организма в условиях лечения, восстановления повреждений нуклеиновых кислот и клеточных органелл и т. д.

В качестве примера важности изучения лечебного патоморфоза опухолей достаточно привести данные ВОЗ (Женева, 1982) из доклада «Оптимизация лучевой терапии». Различия в характере используемых методов противораковой терапии свидетельствуют о том, что даже в развитых странах еще не удалось добиться повсеместной оптимизации ее программ. Около одной трети всех больных раком нуждаются в лучевой терапии либо отдельно, либо в сочетании с хирургическим лечением, тогда как потребность в хирургическом лечении отдельно или в сочетании с другими методами выявляется в половине случаев заболевания раком.

Менее одной десятой всех больных раком подвергаются химиотерапии, гормонотерапии и другим видам лечения, а около четверти всех больных либо не получают специфического лечения, либо находятся на слишком поздних стадиях заболевания для применения соответствующих методов лечения. Следовательно, знание особенностей патоморфоза болезни и патоморфоза опухоли необходимо для оптимизации лечения. Решение этой проблемы требует решения многих частных вопросов, например, определяет ли гистологическое строение опухоли ее чувствительность к лечебному фактору (излучению, хнмиопрепарату, гормону и т. д.). В широком плане вопрос должен решаться в рамках проблемы взаимоотношения общего и частного с тем, чтобы не уклониться в морфологизм, функционализм и другие крайности.

В зависимости от клинической ситуации и цели исследования для выявления и оценки патоморфоза можно использовать любые доступные методы и подходы клинические, морфологические, радиологические, рентгено логические, биохимические и др. Неуклонно возрастает роль цитологических исследований в оценке патоморфоза. Каждый метод используемся либо самостоятельно, либо в комплексе. Объектом морфологического исследования может быть биопсийныи, операционный и секционный материал. Морфологическое исследование леченых опухолей не отличается от общих правил обработки онкологического материала.

Следует лишь подчеркнуть 3 момента. Во-первых, на всех этапах исследования должно руководствоваться клинико-анатомическнм принципом, который подразумевает тесный контакт патологоанатома и клинициста на практике и в познании. Приступая к исследованию материала, патологоанатом должен располагать необходимыми клиническими сведениями о больном, о цели и об особенностях проведенного лечения (метод лечения, доза облучения или химиопрепарата, вид и сроки оперативного лечения и т. п. ). Без данных о характере лечения производить оценку патоморфоза не рекомендуется ввиду возможных ошибок и дискредитации морфологического метода и самого исследования.

Во-вторых, максимального внимания заслуживают те случаи, в которых после лечения визуально опухоли не находят. При предоперационной лучевой и/или химиотерапии с видимым исчезновением опухоли операционный материал приходится исследовать иногда повторно с обработкой большого числа биоптатов. Снять диагноз «рака» почти всегда бывает труднее, чем его установить. В-третьих, при оценке патоморфоза обязателен сравнительный метод. Сравнение может быть либо на уровне конкретного больного (повторные пункции опухоли и биопсии в процессе лечения, сравнение биопсийного и операционного материала и т.д.), либо на уровне группы больных одной нозологической формой (сравнение типичных проявлений болезни).

— Вернуться в оглавление раздела «гистология»

Источник

Тройной негативный рак молочной железы

Тройной негативный рак молочной железы

Что такое тройной негативный рак молочной железы?

В большинстве случаев рост клеток рака молочной железы зависит от наличия в организме женских половых гормонов, эстрогена и прогестерона, кроме того, во многих случаях в злокачественных клетках выявляется большое количество белка HER2 (гиперэкспрессия HER2). И рецепторы эстрогена/прогестерона и HER2 являются мишенями, на которые можно воздействовать с целью подавления роста опухоли и уничтожения раковых клеток (подробнее про разновидности рака молочной железы) [1].

Опухоли, в которых отсутствует экспрессия рецепторов эстрогена и прогестерона, а также не выявляется повышенной выработки белка HER2, относятся к так называемому тройному негативному раку молочной железы. Для обозначения этой разновидности рака может также использоваться термин «базально-подобный рак молочной железы». Рост клеток опухолей, которые относятся к этому подтипу, не зависит от стимулирующего влияния женских половых гормонов и белка HER2, по этой причине для лечения этого вида рака молочной железы не применяется ни гормонотерапия, ни анти-HER2 препараты. Тройной негативный рак молочной железы характеризуется агрессивным течением, его клетки склонны к быстрому делению, что сопровождается высокими темпами роста опухоли. Как правило, эти опухоли также характеризуются большим значением индекса Ki-67. Отсутствие трех основных мишеней для лечения и дало название этой разновидности рака молочной железы. На его долю приходится 10-20% случаев злокачественных опухолей молочных желез.

Предоперационная терапия при тройном негативном раке молочной железы

Тем не менее, этот вариант опухоли наиболее чувствителен к химиотерапии, во многих случаях на фоне её проведения можно достичь полной гибели всех злокачественных клеток. Высокая агрессивность тройного негативного рака молочной железы, а также его нечувствительность к вышеуказанным препаратам вынуждают врачей и ученых применять для его лечения особые методы лечения и искать новые лекарства, которые бы эффективно воздействовали на раковые клетки. Этот материал посвящен некоторым наиболее важным особенностям тройного негативного рака молочной железы.

В настоящее время для лечения тройного негативного рака молочной железы все шире применяется проведение предоперационной (или неоадъювантной) химиотерапии. В этом случае пациентке проводится необходимое количество курсов химиотерапии, после – оперативное лечение (удаление опухоли или всей молочной железы) и, при необходимости – лучевая терапия. Проведение лекарственного лечения до операции не только позволяет уменьшить размеры опухоли и облегчить выполнение оперативного вмешательства, но и имеет еще одно важное преимущество. Такой вид лечения позволяет оценить, насколько эффективно лекарственные препараты воздействуют на опухоль.

Достаточно часто после проведения такого лечения опухоль резко уменьшается в размерах, что является показателем эффективности предоперационной терапии. После завершения запланированного объема лечения проводится хирургическое удаление опухоли и врач-патологоанатом, изучив ткань опухоли, может сказать, насколько хорошо сработало лечение. Во многих случаях в послеоперационном материале не остается жизнеспособных опухолевых клеток – это означает, что лекарственное лечение убило все клетки, которые были в опухоли. Если предоперационная терапия оказалась высокоэффективной это свидетельствует в пользу благоприятного прогноза дальнейшего течения болезни и того, что терапия смогла или сможет убить все клетки опухоли, которые могли разнестись по организму. Это называется «полный лечебный патоморфоз» (или «патоморфоз четвертой степени»), что является благоприятным прогностическим признаков и резко снижает риск развития рецидива и появления метастазов (подробнее про пред- и послеоперационную химиотерапию).

Нарушение процессов восстановления ДНК — мишень при лечении тройного негативного рака молочной железы

У тройного негативного рака молочной железы тоже есть «уязвимое место». В клетках этих опухолей часто обнаруживается выраженное нарушение работы систем, восстанавливающих ДНК, содержащую всю основную генетическую информацию клеток и являющуюся «матрицей» для выработки всех структур и белков клетки. Клетки опухоли быстро делятся, но не могут восстанавливать свою ДНК, что делает их уязвимыми к воздействию лекарственных препаратов, повреждающих ДНК. К ним относятся алкилирующие препараты (например, циклофосфамид), а также препараты платины. Последние образуют связки между нитями ДНК (поперечные сшивки), что нарушает функционирование её функционирование и приводит к гибели опухолевых клеток. В настоящее время проводится множество исследований, посвященных изучению роли препаратов платины в лечении тройного негативного рака молочной железы. Например, в одном из исследований было показано, что добавление карбоплатина к стандартной терапии этого заболевания повышает вероятность полного уничтожения клеток опухоли на 17% [2].

В настоящее время также изучается роль препаратов, подавляющих активность PARP (ферментов, играющих важную роль в процессах восстановления ДНК) в лечении тройного негативного рака молочной железы. Функция PARP особенно важна для раковых клеток в тех случаях, когда не работают другие системы, ответственные за поддержание целостности ДНК – например, если в клетке присутствует мутация BRCA. Подавление активности PARP приводит к нарушению работы системы восстановления ДНК, что лишает клетки опухоли возможности восстановить свое ДНК после повреждения. Это приводит к очень быстрому накоплению в них мутаций и последующей гибели опухолевых клеток. Предполагается, что добавление ингибиторов PARP позволит повысить эффективность терапии. В одном из ранних исследований было показано, что применение PARP-ингибитора велипариба позволяет увеличить вероятность достижения полного патоморфоза с 26% до 51% [3].

Тройной негативный рак молочной железы и мутации BRCA

Кроме того, необходимо отметить, что во многих случаях развитие тройного негативного рака молочной железы связано с наличием мутаций в генах BRCA1 или BRCA2, особенно при развитии опухолей у пациенток молодого возраста (≤50 лет). Исследования показали, что до от 9% до 28% пациенток с этим диагнозом являются носительницами мутаций в гене BRCA1, от 3% до 17% — в гене BRCA2. Наиболее часто носительство этих мутаций встречается у пациенток, относящихся к евреям-ашкенази. Гены BRCA принимают активное участие в процессах восстановления ДНК после повреждения. Наличие этих мутаций значительно повышает риск возникновения раковой опухоли во второй молочной железе, а также злокачественных опухолей яичников.

По этой причине в настоящее время многим больным с наличием мутаций BRCA, с целью снижения риска второй злокачественной опухоли, предлагают выполнение удаления обеих молочных желез, а также, во многих случаях – профилактическое удаление яичников (придатков матки), особенно у пациенток в постменопаузе или не планирующих деторождение. Проведенные исследования показали, что проведение профилактического удаления обеих молочных желез у пациентов-носительниц мутаций в генах BRCA снижает риск развития рака молочной железы на 93%. Профилактическое удаление яичников снижает риск развития рака яичников, маточных труб и брюшины на 80%, рака молочной железы – на 50-64% [4, 5].

Кроме того, получение информации о носительстве мутации в генах BRCA важно не только для самой пациентки, но и для её близких родственников, особенно, в тех случаях, когда в семье отмечалось развитие злокачественных опухолей молочных желез, яичников и других органов. В этих случаях кровным родственникам пациентки (особенно матери, сестрам, дочерям) целесообразно пройти генетическое консультирование.

Источник