- «Триумф онкологии». Какие лекарства успешно побеждают рак

- Долгий путь из лаборатории к пациенту

- Как заставить работать иммунитет

- Каждый шестой умирает от рака

- Что лечит нетрадиционная медицина

- Такая нетрадиционная традиционная медицина

- Распространено мнение, что есть два направления медицины. Одно, обычно называемое «традиционным», – официальная, представленная кафедрами и больницами медицина, а другое «нетрадиционное» – неофициальное, представленное частнопрактикующими целителями, гомеопатами и знахарями. На самом деле вопрос спорный в плане терминологии. И эти названия можно поменять местами.

- Восстановительная медицина

- Особенности методик, на что рассчитывать пациенту?

- В каких случаях нужно обратиться к реабилитологу

- 4 признака того, что вам нужно записаться на прием к реабилитологу

- 2 вещи, на которые нужно обратить внимание при выборе специалиста

- Как проходит первый прием и диагностика

- Методы лечения и особенности последующего наблюдения

- Методы дополнительной диагностики

- Какие болезни лечит врач восстановительной медицины

- 3 часто задаваемых вопроса

«Триумф онкологии». Какие лекарства успешно побеждают рак

«Ученые обещают лечить рак одним уколом», «Открыто новое лекарство от рака», «Найдено универсальное средство от злокачественных новообразований» — подобные заголовки появляются в СМИ едва ли не каждую неделю. Однако врачи полагаются на давно опробованные методы: хирургическое удаление опухоли, химио- и лучевую терапию. Практически все онкологические заболевания неизлечимы. РИА Новости разбирается, куда пропадают сенсационные разработки и когда наука победит рак.

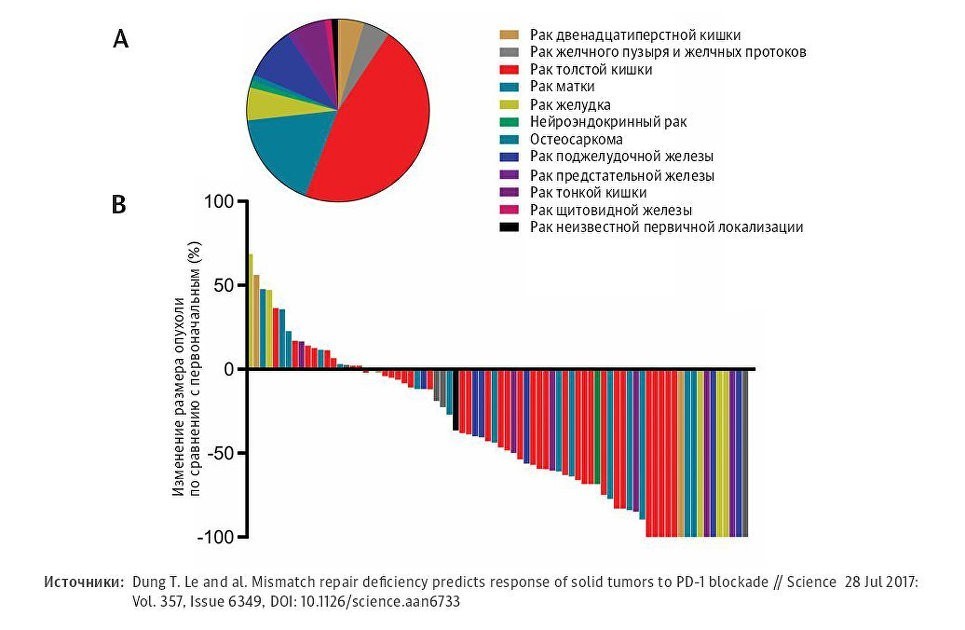

В июле прошлого года в журнале Science вышла статья, наделавшая много шума в научном мире: в результате испытаний нового противоракового препарата от онкологических заболеваний полностью вылечились два десятка человек. У всех были поражены разные органы — матка, желудок, простата, щитовидная железа.

Единственное, что объединяло пациентов, — их опухоли не отвечали на стандартное лечение из-за редких мутаций в геноме. После приема нового лекарства — моноклональных антител, помогающих иммунной системе атаковать болезнь, — 66 из 86 участников исследования почувствовали себя лучше. Их опухоли значительно уменьшились в размерах и стабилизировались, прекратив рост. Восемнадцати пациентам повезло еще больше: рак покинул их навсегда.

И хотя тестирование проходило в урезанном виде, без обязательной в таких случаях контрольной группы, принимающей плацебо, уже через год FDA, главный регулятор лекарственных средств в США, рекомендовал его для лечения сразу нескольких видов рака у детей и взрослых. По мнению специалистов, скорость, с которой была дана рекомендация, — беспрецедентная, и государство могло пойти на такие уступки только в том случае, если разработка действительно оказалась прорывной.

(А) — типы раковых опухолей, обнаруженные у участников исследования; (В) — ответ раковых опухолей на терапию пембролизумабом (результат после первых 20 недель лечения)

На самом деле этой истории почти 11 лет, ведь пембролизумаб (так назывался новый препарат) Грегори Карвен, Ханс ван Эненнаам и Джон Дулос создали в 2007 году. К испытаниям приступили только в 2013-м, а с 2018-го пациенты, страдающие агрессивными видами рака, не отвечающими на стандартную терапию, могли рассчитывать на лечение. Конечно, это состоятельные люди: один курс стоит около 150 тысяч долларов.

Долгий путь из лаборатории к пациенту

«Это долгий и сложный путь: от идеи до пациента. Все перспективные молекулы сначала тестируются на животных, потом проходят исследования с участием 10-20 пациентов, затем их число растет, счет идет на тысячи. На каждый следующий этап препарат переходит, только если продемонстрирует эффективность и безопасность на предыдущем. Это занимает годы, но защищает больных от неприятных последствий», — рассказывает Марина Секачева, руководитель Центра персонализированной онкологии, профессор кафедры онкологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.

На каждом из этих этапов лекарство может быть выбраковано из-за нулевой эффективности или — еще хуже — негативного воздействия на организм пациентов. Например, в 2017 году во время клинических испытаний препарата CAR-T один из участников исследования умер. Несмотря на доказанную несколькими месяцами ранее эффективность терапии при лечении множественной миеломы и лейкемии, эксперимент был немедленно прекращен.

Похожая история произошла и с инновационным методом лечения рака ROCKET. В ходе клинических испытаний второй фазы проверяли эффективность и безопасность биопрепарата JCAR015, предназначенного для лечения рецидивирующего или устойчивого к терапии В-клеточного острого лимфобластного лейкоза. В июле 2016 года тестирование приостановили на два месяца из-за смерти трех пациентов. Спустя год от исследований лекарства и вовсе отказались, так как еще двое участников исследования скончались по одной и той же причине — отек головного мозга.

Как заставить работать иммунитет

Технология CAR предусматривает введение пациенту его собственных генно-модифицированных Т-лимфоцитов. Таким способом к лечению подключают иммунитет больного. Иммунные клетки распознают опухоль и атакуют ее. Несмотря на первые отрицательные результаты, исследования в этом направлении одобрены в некоторых странах.

«Последние пять лет в онкологии — это триумф иммуноонкологических препаратов, которые делают опухоль доступной для собственной иммунной системы пациента. И мы еще в процессе активного изучения этих лекарств: подбираем оптимальное сочетание, время назначения, последовательность; смотрим, как они влияют на хирургические результаты», — уточняет Марина Секачева.

Каждый шестой умирает от рака

Несмотря на идущую уже четыре десятилетия войну с раком, эта болезнь уносит сегодня жизнь каждого шестого обитателя планеты. По данным Всемирной организации здравоохранения, чаще всего люди погибают от рака легких (один миллион 690 тысяч смертей в год), печени (788 тысяч), толстой и прямой кишок (774 тысячи), желудка (754 тысячи) и молочной железы (571 тысяча).

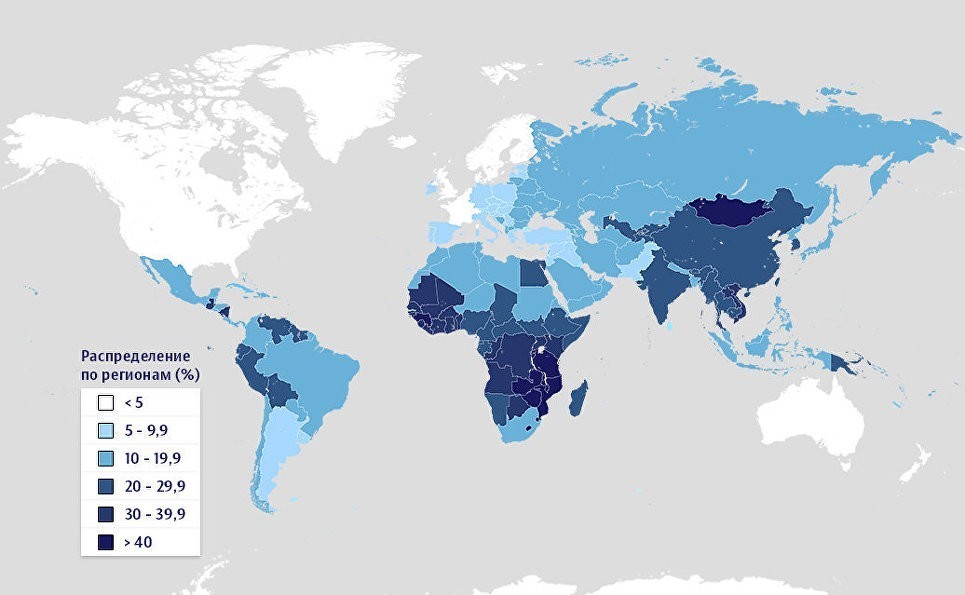

Как отмечают специалисты, помимо физических канцерогенов (например, ультрафиолетового излучения) и вредных химических веществ (табак, асбест) риск заболевания повышают генетические особенности. В последние годы открыли гены, у носителей которых больше вероятность возникновения рака. С другой стороны, злокачественная опухоль часто образуется у тех, кто когда-то перенес инфекции, вызываемые некоторыми вирусами, бактериями или паразитами. Четверть онкологических заболеваний в развивающихся странах вызваны гепатитом и вирусом папилломы человека.

Ежегодный экономический ущерб от рака, по некоторым оценкам, достигает триллиона долларов. На разработку препаратов из года в год тратятся миллиарды. Однако, несмотря на все усилия, говорить о том, что в ближайшем будущем рак будет побежден, не приходится.

© Pathogen-Associated Malignancies Integrated Research Center, Fred Hutch

Доля онкологических больных, чья опухоль связана с перенесенными ранее инфекциями. Распределение по странам мира.

«К сожалению, человечество изобрело пока не так много лекарственных препаратов, позволяющих добиться полного излечения от того или иного недуга — главным образом, это касается инфекций. В большинстве случаев нам удается лишь перевести заболевание из смертельного или мучительного в хроническое и без выраженных симптомов. Эта тенденция прослеживается и в онкологии. В редчайших случаях лекарственная противоопухолевая терапия приводит к полному излечению, но примеров, когда удается перевести рак в длительный вялотекущий процесс, все больше. Скажем, хронический лимфолейкоз, рак молочной или предстательной железы. Мы каждый день (без преувеличения) открываем молекулярные особенности злокачественных новообразований, и это позволяет нам найти новые пути их лечения», — резюмирует онколог.

Источник

Что лечит нетрадиционная медицина

Такая нетрадиционная традиционная медицина

Распространено мнение, что есть два направления медицины. Одно, обычно называемое «традиционным», – официальная, представленная кафедрами и больницами медицина, а другое «нетрадиционное» – неофициальное, представленное частнопрактикующими целителями, гомеопатами и знахарями. На самом деле вопрос спорный в плане терминологии. И эти названия можно поменять местами.

Потому что официальная медицина существует менее длительный срок и стремится опираться на исследования, а «нетрадиционная» медицина основывается на мнениях авторитетов и традицию. Но ситуация осложняется тем, что на самом деле официальная медицина не всегда научная. Такая медицина называется конвенциональная. Она может быть по-настоящему научной и опираться на исследования, быть доказательной медициной, а может также опираться на авторитеты и традиции.

«Нетрадиционная» медицина же всегда ссылается на авторитеты основателей и традицию. Если она служит альтернативой конвенциональной, то ее называют альтернативной, а если дополнением, то комплементарной.

Конечно, в научной медицине тоже есть место для авторитетов, традиций и клинического опыта, но к ним отношение критическое. И по ценности информации эти источники второстепенны. И могут временно только выходить на первый план при отсутствии исследований по какому-то вопросу. Даже к исследованиям отношение критическое. Чего не скажешь о «нетрадиционной» медицине. В ней тоже могут быть исследования, но для нее они второстепенны. И вместо критики господствует вера в традицию.

В «нетрадиционной» медицине нет ничего крамольного, если она занимает полагающееся ей по праву место дополнения к основному лечению или альтернативы для тех, кто не желает лечиться по принципам научным. Это нормальная практика. У пациента есть выбор. Но он должен быть информирован о всех возможных последствиях.

Врачи конвенциональной медицины ругаются, когда слышат о засилье «альтернативщиков» и любви к ним народа.

А ведь положа руку на сердце, наши врачи такие же ненаучные по большому счету. Только с плохим сервисом и дешёвыми понтами. Многие ли опираются в своей работе на доказательную медицину? Некоторые о ней не слышали. Многие вообще отрицают ее. А ряд коллег личный опыт или мнение их «Учителя, Доктора Ивана Ивановича» ставят выше исследований.

Интерес и уважение к evidence-based medicine скорее исключение, чем правило, в нашей врачебной среде. Многие врачи ничем не лучше знахарей. Все проблемы сводят к мифическим остеохондрозу, ВСД и «внутричерепному». Любят «почистить сосудики» и «подпитать нэйроны».

Недавно я был в одной ЦРБ. Так там на двери много лет висит объявление о «кишечном орошении» и как оно важно для очищения организма от шлаков и паразитов. Если посмотреть назначения многих врачей разных специальностей, то там часто бывает около пяти препаратов, из которых реально работающих один-два. Остальное это ноотропы, травы, гомеопатические препараты, которые не имеют доказательной эффективности. Назначать их можно, но нужно пациенту рассказать о том, что это. А этого обычно не происходит. Пациенты, многие из которых бедны, часто вынуждены тратить большие суммы денег на сомнительное лечение.

Посмотрите отечественные руководства и клинические рекомендации. К ним, в первую очередь, обратится врач ищущий знания. Но и там он столкнется с теми же бездоказательными рекомендациями диагностики и лечения, основанными на «традициях отечественной школы».

Так чем в плане диагностики и лечения «наша школа» лучше в таком случае народных целителей? Она также опирается на опыт, авторитеты и традиции. Просто другая, конкурирующая школа ненаучной медицины. Есть аюрведа, есть китайская народная медицина, есть гомеопатия, а есть «отечественная школа».

К тому же в нее очень органично врастает «нетрадиционная» медицина других школ. На научных конференциях «ученые» впаривают БАДы. В учебниках и лекциях говорится о прелестях акупунктуры и апитерапии. Получается эдакая гремучая смесь, в которой нет места доказательной медицине.

Но и нормальной альтернативной медицине места нет тоже. Потому что такая эклектика до добра не доводит. Попытка сыграть на магическом мышлении пациента и играть во врача научной школы не удается. Плохо делается и то, и другое. Слишком разные модели у этих направлений.

Вместо того, чтобы заниматься приготовлением дикой солянки, нужно четко разделять доказательную и комплементарную/альтернативную медицину. Для себя в первую очередь разделить. Потом в процессе лечения и обучения четко проводить это различие и информировать студентов и пациентов, когда речь идет о не-доказательной медицине, а когда о научной.

Я думаю, что кафедры и медучреждения должны стоять на жёстких принципах доказательной медицины. То есть конвенциональная медицина должна слиться с доказательной. Все, что опирается на не-доказательную медицину должно быть отнесено к альтернативной и комплементарной, затем легализовано, регламентировано законом. И в качестве дополнения или альтернативы может предлагаться студентам для изучения на кафедрах альтернативной медицины или отдельных учебных заведениях, а пациентам для лечения в специальных больницах и отделениях. Но нужно очень и очень четко понимать, что это разные школы и модели. И подчёркивать это. Смешивать борщ с десертом в одной тарелке не надо. Невкусно и неполезно.

И смешно, когда врачи официальной медицины, раздув щеки, возмущаются деятельностью целителей, хотя сами от них ушли недалеко.

Автор: психиатр и психотерапевт Дмитрий Фролов

Источник

Восстановительная медицина

Медицинская реабилитация – это комплекс лечебно-педагогических мероприятий, направленных на скорейшее восстановление людей с врожденными дефектами, перенесших болезни и травмы, приводящие к инвалидности, временной или полной утрате трудоспособности. Главная задача специалистов в этой области – не только наладить работу всех органов и систем, но и раскрыть функциональные резервы организма, повысить уровень качества жизни, стабилизировать эмоциональное состояние пациента.

Врач-реабилитолог – это человек, получивший диплом медицинского института по специальности «лечебное дело» либо «педиатрия», окончивший интернатуру, клиническую ординатуру по специальности восстановительная медицина, реабилитология.

Особенности методик, на что рассчитывать пациенту?

Реабилитация помимо медицинской дисциплины объединяет множество наук: педагогику, психологию, лечебную физкультуру и пр.

Развивается она в двух основных направлениях:

1. Работа с людьми, столкнувшимися с обратимыми нарушениями: теми, кто желает укрепить и восстановить важные функции организма из-за пошатнувшегося здоровья.

2. Реабилитация людей, у которых нет шансов добиться полного восстановления/выздоровления. В таких случаях применяются комплексы, направленные на улучшение общего самочувствия, компенсацию функциональных нарушений, помощи в трудовой и социальной адаптации.

В обоих направлениях активно применяют различные виды массажа, мануальной терапии, ЛФК (лечебной физкультуры), физиолечения. Успешно практикуются методы гомеопатии, косметологии, системы альтернативной медицины, с которыми человечество знакомо еще с Древних времен.

Реабилитолог самостоятельно определяет план обследования пациента, оценивает общее состояние его организма, диагноз и шанс на выздоровление, занимается индивидуальной разработкой комплексного курса лечения с применением подходящих средств. Он назначает необходимые процедуры, и зачастую сотрудничает с другими профильными специалистами: физиотерапевтом, психологом, неврологом, массажистом, рефлексотерапевтом и пр. Кроме того в его компетенцию входит консультативная деятельность, участие в профилактических осмотрах населения, введение в практику современных оздоровительных и восстановительных мероприятий.

Учтите! Бывают случаи, когда без традиционной медицины нельзя добиться положительных результатов.

Тогда реабилитолог обязательно включает в свою программу и эти методы.

В каких случаях нужно обратиться к реабилитологу

Помощь специалиста восстановительной терапии нужна людям, перенесшим заболевания, повреждающие функциональность внутренних органов и систем. Им тяжело заниматься не только любимой профессией, но и выполнять элементарные действия по самообслуживанию. При этом они могут страдать от:

- приступов головной боли;

- головокружений;

- нарушения координации движений;

- повышенной утомляемости;

- затрудненного дыхания;

- тахикардии;

- боли при движениях и ходьбе;

- болевых ощущений в области позвоночного столба, суставов;

- утраты чувствительности;

- ослабления/ригидности мышц;

- ограничений двигательной активности;

- утраты интеллектуальных способностей;

- нарушения слуха, зрения, речи, осанки.

Помочь человеку восстановиться и вернуться к прежней жизни – одна из задач, которая стоит перед реабилитологом.

4 признака того, что вам нужно записаться на прием к реабилитологу

К специалисту реабилитационного профиля нужно обязательно обратиться, если вы пережили:

1. Различного рода травмы, полученные в результате несчастного случая, ДТП, падения с высоты: ушибы, вывихи, переломы костей и суставов, разрывы, надрывы, растяжения связок.

2. Оперативное вмешательство на мозге и прочих жизненно важных органах.

3. Тяжелые заболевания (включая бич человечества последних лет – КОВИД-19, последствия которого для некоторых людей оказываются крайне тяжелыми).

4. Сильный стресс, психоэмоциональный криз, нервный срыв. В этом случае необходима помощь реабилитолога-невролога.

Восстановительная терапия позволяет решить проблемы, мешающие сохранению здоровья пациента: нормализовать физическое, психологическое, эстетическое состояние, раскрыть потенциал самокоррекции организма.

2 вещи, на которые нужно обратить внимание при выборе специалиста

Процесс реабилитации может не дать положительных результатов, а иногда привести к повторному длительному лечению или операции. Это случается, когда врач неправильно определяет цель восстановления, не учитывает специфику заболевания или травмы, подбирает стандартную программу реабилитации, игнорирует подключение узких специалистов, хотя их вмешательство крайне необходимо. Чтобы не столкнуться с подобными проблемами, обращайте внимание на:

1. Взаимодействие врача с пациентом. Хороший специалист простыми словами рассказывает, как и чем собирается вас лечить, почему нужна именно такая программа, и как она поднимет вас на ноги.

2. Гибкость, владение разными техниками восстановления. Встречаются реабилитологи, освоившие только один метод восстановления, которым пользуются при работе со всеми пациентами. Новыми навыками и знаниями они не обрастают, хотя успех лечения полностью зависит от удачно подобранного комплекса процедур.

Специалисты нашей Клиники разрабатывают индивидуальную схему лечебных и профилактических мероприятий, учитывая все моменты и риски для пациента. Они отвечают на любые вопросы, объясняют процессы анатомии и биомеханики, которые произошли во время повреждения тела, рассказывают, чего ожидать от сеансов, и каких результатов можно добиться, если следовать выбранной программе. Кроме того, наши реабилитологи дают рекомендации пациентам, позволяющие постоянно поддерживать и укреплять свое здоровье по окончании основного курса лечения.

Как проходит первый прием и диагностика

Обращение к специалисту по восстановительной терапии не требует предварительной сдачи анализов и проведения каких-либо исследований. О картине заболевания и общем состоянии пациента врач судит по истории болезни, заключениям профильных специалистов, описаниям проведенных оперативных вмешательств, эпикризу. Всю документацию человек обязательно берет с собой в Клинику.

На приеме пациент озвучивает все жалобы и симптомы, которые его беспокоят. После проводится осмотр проблемного участка. Например, при нарушениях опорно-двигательного аппарата, оценивается двигательная способность костных и суставных структур, а при перенесенном инсульте используется оценка неврологического статуса. Также в зависимости от показаний и вида болезни врач:

- определяет пульс с помощью пульсоксиметра или самостоятельного подсчета;

- выслушивает сердце с помощью стетоскопа;

- измеряет длину конечностей (при ревматоидном артрите, болезнях опорно-двигательной системы, дисплазии тазобедренных суставов);

- оценивает темп ходьбы, то, как пациент встает со стула, удерживает ли равновесие, если его внезапно подтолкнуть;

- проводит тест Адамса (пациент наклоняется вперед, а врач изучает состояние позвоночника, выявляя возможную деформацию, наличие и размеры горба);

- оценивает функциональность вестибулярного аппарата;

- исследует силу, тонус мышц.

После визуального осмотра и проведенных тестов назначается детальная диагностика.

Важно! За несколько дней до диагностики в кабинете реабилитолога нельзя употреблять алкогольные напитки, седативные, психотропные препараты.

Это особенно касается обследований вестибулярного аппарата.

Методы лечения и особенности последующего наблюдения

Каждому выздоравливающему назначается отдельное лечение. В стандартный набор реабилитации зачастую включается:

- соблюдение режима питания, диета (минимум соли и жирной пищи);

- питьевой режим (не менее 1,5 л чистой воды за сутки);

- отказ от курения и употребления спиртных напитков;

- дозированные физические нагрузки (велоезда, плавание, танцы, пешие прогулки и пр.);

- мануальная терапия,

- лечебный массаж;

- рефлексотерапия;

- иглоукалывание;

- гирудотерапия;

- лечебная физкультура;

- физиотерапия (ультразвук, электрофорез, фонофорез, электромиостимуляция, УВТ и пр.);

- кинезиотерапия.

Из медикаментов помимо основных препаратов, направленных на устранение симптомов и причин заболевания, назначается прием минералов и витаминов группы A, B, C, E, D.

Методы дополнительной диагностики

Медицинская и восстановительная терапия является завершающим этапом лечения, сочетающим разные процедуры, включая диагностические обследования. Их проводят для оценки динамики выздоровления и вероятного прогноза на восстановление.

Обследование больных может осуществляться с помощью:

- рентгенографии;

- компьютерной томографии (с контрастным веществом или без него);

- магнитно-резонансной томографии;

- ультразвукового исследования;

- миелограммы; (инвазивный рентгенологический метод, основанный на введении контрастного вещества в субарахноидальный канал позвоночного столба для получения изображения костных структур, нервных корешков);

- артроскопии;

- электромиографии;

- электрокардиографии;

- электроэнцефалографии (перед процедурой пациент должен хорошо поесть, чтобы результаты обследования были максимально правдивыми);

- радиоизотопного сканирования;

- люмбальной пункции;

- дискографии.

В некоторых случаях проводится консультация узких специалистов и лабораторное обследование:

- биохимический и общий анализ крови;

- общий анализ мочи.

Опираясь на полученные результаты, реабилитолог определяет комплекс мероприятий, направленных на восстановление и улучшение состояния организма.

Какие болезни лечит врач восстановительной медицины

Врач, занимающийся восстановительным лечением, помогает избавиться от последствий/уменьшить проявления от:

Реабилитолог помогает забыть пациенту о том, что он болен, несостоятелен, слаб. Он поддерживает его как на физическом, так и на психическом уровне.

3 часто задаваемых вопроса

Какие рекомендации здоровому человеку может дать специалист восстановительной медицины?

Необходимо всегда заботиться о своем организме: беречь позвоночник от непосильных физических нагрузок, держать осанку, спать на ортопедическом матрасе, следить за качеством питания, заниматься физзарядкой, одеваться по сезону.

Сколько длится курс реабилитации?

Продолжительность лечения зависит от тяжести состояния, степени сохранности основных функций, наличия сопутствующих проблем. Стоит учесть желание и готовность самого человека приложить колоссальные усилия, чтобы вернуться к нормальной жизни. В среднем это занимает 4-6 месяцев. Есть заболевания, требующие 12-ти месяцев восстановления (например, ишемический инсульт) либо пожизненной реабилитации.

Чем современная восстановительная медицина отличается от реабилитации, которую назначали 20-30 лет назад?

Современная восстановительная медицина предусматривает полный процесс лечения, начиная с момента обнаружения болезни, получения травмы, проведения хирургической операции. Помимо медикаментозной помощи, человек получает целый набор процедур, позволяющих скорее восстановиться и предупредить развитие осложнений.

Распространенное заболевание, которое касается обоих полов и всех возрастов. Под ожирением понимают избыточное отложение жира не только под кожей, но и в тканях и органах. Патология отрицательно влияет на здоровье, доставляет физический и психологический дискомфорт, может стать причиной сексуальных расстройств, вызывать проблемы с суставами, позвоночником и т. д.

Признаки средней стадии ожирения:

- избыточный вес;

- слабость и сонливость;

- тошнота;

- раздражительность;

- периферические отеки;

- боли в спине;

- запор;

- одышка;

- гипергидроз;

- головные боли.

Заболевание острого или хронического характера, вызванное недостатком или полным отсутствием кровоснабжения мышечной ткани сердца из-за патологий, поражающих коронарные артерии. Существует несколько клинических форм ИБС, каждая из которых имеет свои особенности и проявления. К общим симптомам болезни относятся:

- болевой синдром давящего, пекущего, сжимающего характера в загрудинной области, часто сопровождающийся паникой и страхом;

- тошнота, рвотные позывы;

- сильная слабость;

- одышка, затрудняющая вдох;

- усиленная потливость лица, подмышек;

- бледность кожи;

- понижение или скачок кровяного давления;

- редкое/учащенное сердцебиение, аритмия.

Одна из клинических форм ИБС, протекающая на фоне развития некроза (отмирания) клеток сердечной мышцы в результате острой недостаточности ее кровоснабжения. Часто становится причиной гибели человека. Развитие симптомов полностью зависит от стадии и обширности приступа.

Первые признаки предынфарктного состояния:

- ощущение дискомфорта, боли за грудиной;

- одышка;

- боль в животе и голове;

- тревожность, беспокойство, бессонница.

В дальнейшем наблюдается:

- жгучая, распирающая загрудинная боль, отдающая в область шеи, руки, лопатки;

- усиленное потоотделение (пот зачастую липкий, холодный);

- паника, страх;

- тошнота, рвота;

- бледность кожи и слизистых;

- резкие перепады кровяного давления;

- сильное головокружение;

- потеря сознания.

У человека повышается температура тела, а в кровяном русле резко увеличивается уровень лейкоцитов.

Отмирание участка мозговой ткани из-за недостаточного поступления крови в головной мозг, вызванного закупоркой артерий. Всегда носит внезапный характер и отличается скоротечностью. Клинические признаки складываются из общих симптомов, типичных для всех видов нарушения мозгового кровообращения:

- лихорадочное состояние;

- тошнота, неукротимая рвота;

- острая головная боль;

- потеря ориентации в пространстве.

Очаговые признаки:

- опущение одного уголка рта;

- изменения глаз (расширение одного зрачка, отсутствие реакции зрачков на движение, двоение в глазах, выпадение полей зрения);

- невозможность поднять обе руки одновременно;

- онемение левой или правой верхней конечности;

- головокружение;

- невнятность речи;

- резкая слабость в одной половине тела;

- изменение походки;

- нарушение функции глотания;

- потеря сознания;

- судороги во время потери сознания.

Внезапное нетравматическое кровоизлияние в отделы головного мозга или полость черепа. Возникает в результате разрыва или повышения проницаемости сосудистых стенок. Из-за нарушения целостности сосудов происходит пропитывание или сдавливание мозговых тканей кровью.

Типичные симптомы:

- угнетение сознания (сопор, оглушение);

- головокружение;

- тошнота, рвотные позывы;

- сильная головная боль;

- затрудненное дыхание;

- повышение кровяного давления;

- слабость, сонливость.

Очаговые признаки:

- снижение силы мускулатуры в конечностях;

- паралич лицевых мышц;

- невнятность речи;

- нарушение памяти, зрения и слуха;

- судороги.

Заболевание сердечно-сосудистой системы, сопровождающееся устойчивым повышением артериального давления. Возникает из-за патологических изменений в работе сердца и расстройства регуляции сосудистого тонуса. Протекая в легкой форме, не вызывает ярких признаков, но в дальнейшем выражается:

- приступами головной боли;

- учащенным или слабым сердцебиением;

- сильными головокружениями;

- отечностью лица, верхних и нижних конечностей;

- снижением памяти;

- онемением пальцев;

- усиленной потливостью;

- покраснением лица;

- тревожностью, раздражительностью;

- быстрой утомляемостью;

- ознобом;

- мельканием «мушек» перед глазами.

Устойчивое понижение артериального давления ниже 100/60-105/65 мм рт. ст. Бывает физиологической, первичной, вторичной патологической формы. Также может носить острый (ОАГТ) и хронический (ХАГТ) характер.

Симптомы ОАГТ:

- спутанность сознания;

- холодный липкий пот;

- бледность кожных покровов;

- учащенное или неглубокое дыхание;

- слабый и быстрый пульс.

Общие признаки ХАГТ помимо пониженного кровяного давления:

- мучительное головокружение, цефалгия;

- снижение работоспособности;

- вялость, бессилие;

- рвотные позывы;

- обмороки;

- жажда;

- нарушение концентрации внимания;

- «туман» перед глазами;

- депрессивное состояние;

- озноб.

Инфекционно-воспалительное заболевание легочных тканей, вызванное бактериями, вирусами, грибками. Бывает крупозной (поражающей доли легкого), очаговой (поражающей прилежащие к бронхам альвеолы), интерстициальной, острой, хронической формы. У взрослого распознать пневмонию можно по следующим симптомам:

- внезапное и стремительное увеличение температуры тела (выше 38 C);

- признаки общей интоксикации организма (вялость, быстрая утомляемость, слабость в мышцах, сонливость, пронизывающая головная боль);

- сухой кашель, который через несколько дней становится влажным;

- болевые ощущения в грудной клетке, усиливающиеся при кашле и дыхании;

- хрипы в грудной клетке (не у всех заболевших);

- одышка, вызванная массивным поражением легких.

Неинфекционное многофакторное воспаление дыхательных путей, протекающее в хронической форме. Бывает аллергической, неаллергической, смешанной, неуточненной формы. Типичные признаки зачастую возникают ночью, рано утром или под воздействием раздражителя:

- затрудненное дыхание, ощущение сдавливания в груди;

- беспричинная одышка;

- сильный приступообразный кашель;

- свистящие хрипы;

- острая дыхательная недостаточность;

- раздувание крыльев носа;

- посинение кожных покровов, связанное с пониженным уровнем кислорода в крови;

- участие в дыхании вспомогательных мышц грудной клетки;

- нервное возбуждение;

- учащенное сердцебиение;

- потливость.

Медленно прогрессирующее наследственное или приобретенное заболевание нервной системы, возникающее у людей старшего возраста. Проявляется:

- тремором конечностей и головы в состоянии покоя;

- скованностью, напряжением, гипертонусом мышц;

- типичной для паркинсонизма позой: спина сгорблена, руки поджаты к туловищу, а голова наклонена вперед;

- неуверенной семенящей походкой (человек передвигается мелкими шагами, практически не отрывая стопы от пола);

- частыми падениями, потерей равновесия;

- замедленными движениями;

- скованностью мимических мышц;

- тихой, монотонной речью;

- снижением памяти и мышления;

- психологическими нарушениями (перепады настроения, склонность к занудству, критике);

- сальностью кожных покровов;

- усиленным слюноотделением;

- частыми запорами, нарушением моторики кишечника.

Группа заболеваний, характеризующихся снижением мышечной массы и утратой мышечной силы в дальнейшем. Сюда входит мышечная дистрофия Дюшенна (наследственная патология, поражающая исключительно мальчиков), мышечная дистрофия Беккера, болезнь Штейнерта и пр. У каждого заболевания имеются отличительные признаки. Однако есть и комплекс общих симптомов:

- нарушения в походке (она становится переваливающейся, утиной);

- гипотонус мышц;

- атрофия скелетной мускулатуры;

- потеря двигательных способностей, приобретенных до прогрессирования болезни (человек не может удерживать голову, сидеть, ходить);

- снижение болевых ощущений мускулатуры с сохранением чувствительности;

- быстрое утомление;

- увеличение объемов мышц, особенно в икроножном отделе;

- частые падения, проблемы с равновесием;

- сложности при беге, приседаниях, прыжках;

- трудности при попытках изменить положение тела (человек не может быстро встать или лечь);

- снижение мышления, интеллекта.

Острое аутоиммунное поражение периферической нервной системы воспалительного характера. Сопровождается нарушением чувствительности и утраты мышечной силы. Развивается преимущественно у мужчин в возрасте 30-50 лет. У пациентов наблюдают:

- мышечную слабость в руках/ногах;

- онемение и снижение чувствительности в конечностях;

- гиперчувствительность в кистях и стопах (к холоду, теплу, прикосновениям);

- болезненность в области спины, плеч, таза;

- нарушение глотательной функции;

- трудности с дыханием, ослабление голоса, кашля;

- учащенное/замедленное сердцебиение;

- паралич лицевых мышц;

- усиленное потоотделение;

- скачки кровяного давления;

- неконтролируемое мочеиспускание;

- утрату сухожильных рефлексов;

- нарушение координации, шаткость походки;

- рост объемов живота, что связано с включением в работу брюшной полости при дыхании из-за слабости диафрагмы;

- снижение остроты зрения.

Воспаление, протекающее в оболочках головного мозга. Бывает бактериологическим, вирусным, грибковым, протозойным. Может носить гнойный и серозный характер. По распространенности патологического процесса различают генерализованную и очаговую форму. Болезнь отличается быстрым развитием и ярко выраженной симптоматикой с признаками острой интоксикации организма:

- сильная головная боль;

- лихорадка, повышенная температура тела;

- ригидность мышц затылка;

- свето- и шумобоязнь;

- вялость, сонливость, бессилие;

- рвота.

Некоторые формы менингита сопровождаются высыпаниями на коже и слизистой, судорогами, психомоторным возбуждением, психическими расстройствами.

Хроническое системное воспаление соединительных тканей, поражающее мелкие суставы и внутренние органы. Развивается симметрично на обеих руках/ногах, дополняясь:

- болезненными ощущениями, стихающими при активных движениях (в запущенных случаях движение уже не облегчает боль);

- скованностью движений в утренние часы;

- покраснением кожных покровов в проблемном месте (при обострении);

- увеличением локальной температуры кожи.

В дальнейшем поражаются крупные суставы (колени, позвоночник). Ухудшается общее самочувствие, появляется хроническая усталость, потеря аппетита, снижение веса. Формируются подвижные узловатые уплотнения под кожей, происходит деформация суставных структур и атрофия мышц. Нарушается работа зрительного аппарата, сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения. Возможно появление кожной сыпи, кровотечения.

Группа медленно прогрессирующих дегенеративно-воспалительных заболеваний, поражающих суставные хрящи и ткани, окружающие суставы коленей, кистей, поясничного и шейного отдела позвоночника, голеностопа, плеча. Проявляются:

- умеренно выраженным воспалением внутри суставных тканей и вокруг них;

- припухлостью, отечностью, местным повышением температуры кожи при обострении;

- образованием костных наростов (остеофитов) вокруг больных суставов;

- тупым болевым синдромом, скованностью во время физических нагрузок;

- щелканьем, треском в суставах при попытке движения;

- слабостью, атрофией мышечных тканей.

Дегенеративно-дистрофические изменения в тканях позвоночника, приводящие к изнашиванию межпозвоночных дисков, позвонков, суставных поверхностей. Поражает пояснично-крестцовый, шейный, грудной отдел позвоночного столба. В зависимости от места локализации и степени тяжести патологического процесса, симптомы заболевания значительно отличаются:

- остеохондроз пояснично-крестцового отдела проявляется болью в пояснице и ногах;

- остеохондроз шейного отдела проявляется головными болями, головокружением, болевым синдромом в руках, грудной клетке, сердца, онемением языка и пальцев;

- остеохондроз грудного отдела проявляется болью в груди, области сердца, печени, желудка.

Группа хронических двигательно-рефлекторных расстройств, возникающих из-за повреждения мозга и нервной системы во время внутриутробного развития, в процессе родов, в периоде новорожденности. Различают спастические и периферические параличи. Клинические симптомы ДЦП во многом зависят от формы болезни. Это могут быть:

- гипотонус/гипертонус мышц;

- тяжелые гиперкинезы;

- дистонические атаки;

- задержка двигательного, психического, речевого развития;

- задержка или отсутствие врожденных либо установочных рефлексов;

- когнитивные нарушения;

- судорожные припадки.

Нарушение процесса формирования всех элементов тазобедренного сустава у новорожденных, повышающее риск вывиха или подвывиха головки бедра. Симптомы патологии могут выряжаться нечетко, поэтому важно посетить ортопеда в 0-1, 3-6, после 6 месяцев. Если не провести лечение дисплазии, одна нога у ребенка будет короче другой, что будет заметно, когда он начнет ходить. Существует несколько клинических симптомов, указывающих на развитие заболевания у детей первого года жизни:

- асимметричность кожных складок под коленями, ягодицами в паху;

- затрудненное разведение бедер до 90 градусов;

- характерный щелчок при отведении ног в стороны;

- укорочение одной или обеих конечностей, связанное со смещением головки сустава.

Заболевание, характеризующееся нехваткой солей фосфора и кальция в организме, вследствие чего происходит размягчение костных тканей. У взрослых людей встречается крайне редко. Специфические внешние симптомы рахита до трехмесячного возраста практически незаметны. Родителям следует немедленно проконсультироваться с врачом, если малыш:

- нервный, пугливый, боится громких звуков или яркого света;

- обильно потеет в области головы;

- задерживается в физическом развитии.

При тяжелой форме болезни отчетливо проявляется деформация костных тканей:

- искривление ног;

- выворачивание коленей наружу или сведение колен вместе;

- западение грудины;

- уплощение затылка;

- выпирание теменных и лобные бугров;

- отставание в прорезывании зубов;

- медленное зарастание родничка.

Возможны периодические судороги, нарушение пищеварения, малокровие, снижение иммунитета.

Дегенеративно-дистрофическое заболевание суставов, при котором постепенно разрушается хрящевая ткань и разрастается костная. Патология сопровождается деформацией суставов, нарушением их функции, болями.

Основные признаки:

- 1 стадия — боль во время ходьбы, которая проходит в состоянии покоя, возможен незначительный хруст в пораженном суставе;

- 2 стадия — боль умеренная, при артрозе нижних конечностей может возникать хромота, гипотрофия мышц;

- 3 стадия — возрастет риск переломов, так как костная ткань утрачивает свои свойства, боль может быть постоянной, сустав нестабильный, мышцы атрофированы, не только активные, но и пассивные движения в суставе ограничены.

Воспалительные заболевания суставов различного происхождения. Воспаление может касаться только одного сустава или сразу нескольких. Если поражается несколько, говорят о полиартрите. Чаще всего артрит затрагивает плечевой, коленный и тазобедренный суставы.

Клиническая картина:

- боль в пораженном суставе — при нагрузке, во время движения, по ночам;

- утренняя скованность сустава;

- нарушение работы сустава;

- отечность;

- покраснение кожного покрова над пораженным участком;

- местное повышение температуры;

- деформация сустава.

Источник