Гематоэнцефалический барьер

Гематоэнцефалический барьер (от др.-греч. αἷμα, родительный падеж от αἷματο — кровь и др.-греч. εγκεφαλος — головной мозг) — полупроницаемый барьер между кровью и нервной тканью, препятствующий проникновению в мозг крупных или полярных молекул, а также клеток крови, в том числе иммунной системы. В физиологии и фармацевтике часто употребляется сокращение-аббревиатура ГЭБ.

Гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) защищает центральную нервную систему от проникновения химических соединений и разнообразных вредных агентов как за счёт обеспечения физического барьера, так и благодаря наличию в мембранах формирующих её клеток молекулярных насосов, направляющих нежелательные вещества из спинномозговой жидкости обратно в кровеносную систему.

Гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) регулирует транспорт из крови в мозг биологически активных веществ, метаболитов, химических веществ, препятствуя проникновению в ЦНС переносимых кровью чужеродных веществ, микроорганизмов, токсинов, нейромедиаторов, гормонов, антибиотиков.

У взрослого человека имеется два способа проникновения вещества через ГЭБ: основной, гематогенный, — через стенку капилляра и дополнительный, ликворный, — через цереброспинальную жидкость, служащей промежуточным звеном между кровью и нервной или глиальной клеткой. Через гематоэнцефалический барьер проникают либо молекулы небольшого размера (пример — кислород), либо растворимые в липидных компонентах мембран глиальных клеток (пример — молекулы спирта этанола), используя высокоспециализированные механизмы преодоления этого барьера. Например, вирусы бешенства и герпеса человека попадают в ЦНС, перемещаясь по нервным клеткам, а инкапсулированные бактерии и грибы имеют позволяющие проникать сквозь ГЭБ поверхностные компоненты. Некоторые вещества могут переноситься через гематоэнцефалический барьер путём активного транспорта.

Гематоэнцефалический барьер и выбор лекарств

В практической гастроэнтерологии проницаемость гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) важна при оценке побочных эффектов от применения конкретных препаратов при лечении заболеваний пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки и других органов. Предпочтение отдается препаратам, хуже преодалевающим гематоэнцефалический барьер.

Так, прокинетики I поколения церукал, реглан и другие (активное вещество метоклопрамид) и бимарал (активное вещество бромоприд) хорошо проникают через гематоэнцефалический барьер, а следующие поколения прокинетиков: мотилиум и мотилак (активное вещество домперидон) и ганатон и итомед (активное вещество итоприд) проникают через ГЭБ плохо. Поэтому последние со значительно меньшей вероятностью могут быть причиной экстрапирамидальных расстройств, таких как: спазмы лицевой мускулатуры, тризмы, ритмическая протрузия языка, бульбарный тип речи, спазмы экстраокулярных мышц, спастическая кривошея, опистотонус, мышечный гипертонус и другие.

Другие лекарства, проникающие и не проникающие через гематоэнцефалический барьер

Лекарства, из имеющих описание в настоящем справочнике, проникающие через гематоэнцефалический барьер: антимикробное средство (антибиотик) нифурател (торговое наименование лекарства Макмирор) и целый ряд других.

Не проникают: антибактериальное средство (антибиотик) амоксициллин (торговые наименования: Амоксисар, Амоксициллин, Амоксициллин в капсулах 0,25 г, Амоксициллин Ватхэм, Амоксициллин ДС, Амоксициллин натрия стерильный, Амоксициллин Сандоз, Амоксициллин-ратиофарм, Амоксициллин-ратиофарм 250 ТС, Амоксициллина порошок для суспензии 5 г, Амоксициллина таблетки, Амоксициллина тригидрат, Амоксициллина тригидрат (Пуримокс), Амосин Гоноформ, Грамокс-Д, Грюнамокс, Данемокс, Оспамокс, Флемоксин Солютаб, Хиконцил, Экобол) и другие.

Источник

IX Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум — 2017

МЕХАНИЗМЫ ТРАНСПОРТА ВЕЩЕСТВ СКВОЗЬ ГЕМАТОЭНЦЕФАЛИЧЕСКИЙ БАРЬЕР

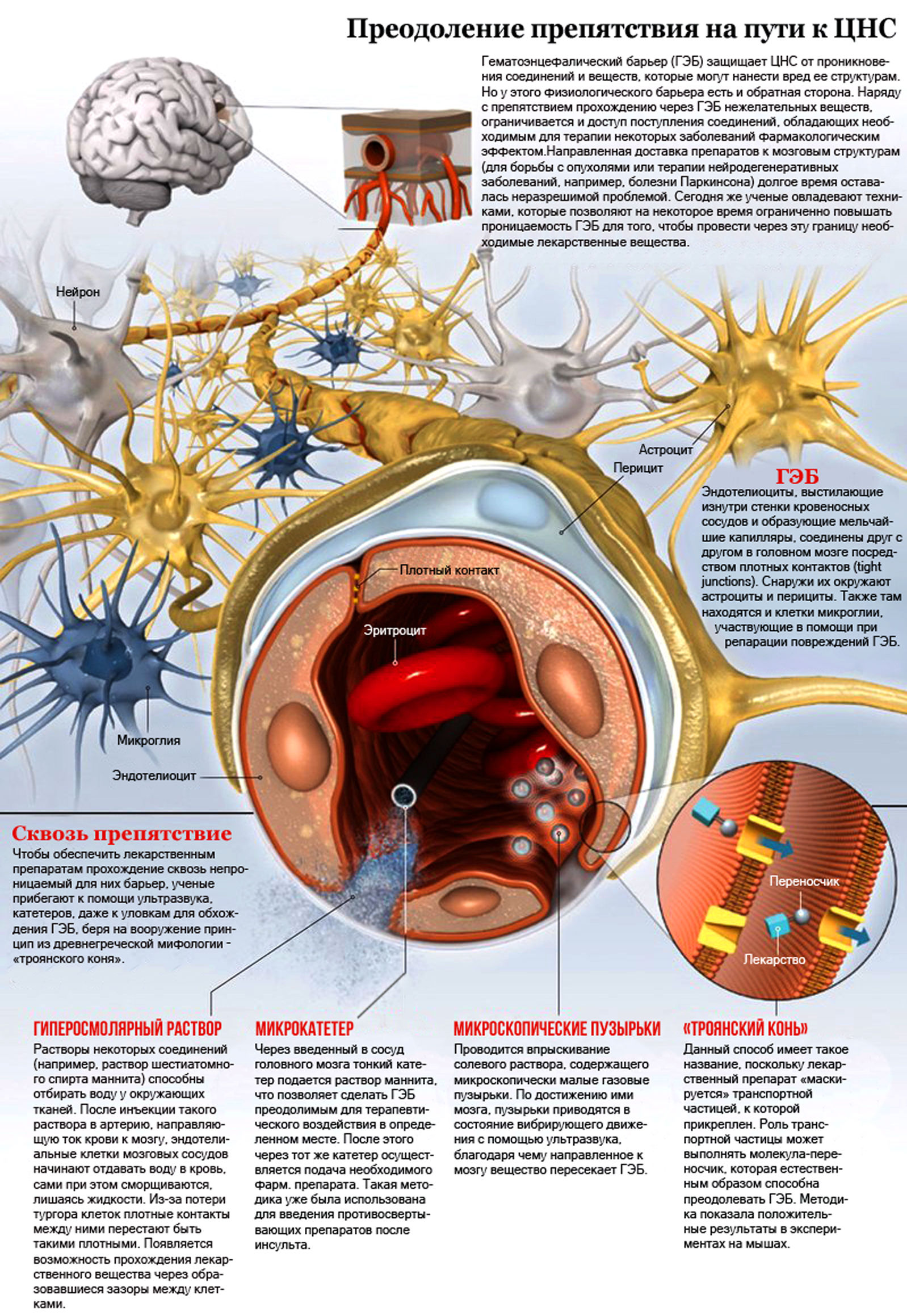

Система ГЭБ представлена различными структурами, в первую очередь эндотелиоцитами, выстилающими стенку кровеносного сосуда, между которыми существуют плотные и адгезивные контакты. Затем следует энзимный барьер, представленный совокупностью ферментов, находящихся в пространстве между эндотелиоцитами и нервными клетками. Данный барьер отвечает за поглощение и расщепление нежелательных веществ, которые могли бы проникнуть через стенку сосуда. Немаловажную роль играют и перициты — клетки, входящие в состав стенки капилляров и обеспечивающие нормальную функцию плотных контактов, регулируя проницаемость ГЭБ.

Астроциты — глиальные клетки нервной системы, продуцирующие различные факторы формирования и поддержания барьера, а также обеспечивающие питание нейронов и удаление продуктов их метаболизма.

Благодаря такой сложной структуре ГЭБ имеет низкую и избирательную проницаемость, но, несмотря на это, все же существует множество механизмов проникновения как гидрофильных, так и липофильных веществ в ткани мозга.

В настоящий момент все чаще встречаются случаи заболеваний ЦНС. Для таких больных необходимы препараты, непосредственно воздействующие на ткани мозга. В этом случае существует две методики введения лекарственных средств пациенту. Интратекальное — позволяет вводить препараты непосредственно в эпидуральное либо субарахноидальное пространство, но при этом существует множество отрицательных факторов. Техника таких инъекций чрезвычайно сложна, риск травмирования тканей мозга и перепадов внутричерепного давления высок, скорость проникновения медикаментов в клетки-мишени слишком низкая и лекарственное средство из ликвора быстро всасывается в кровь.

Учитывая вышеперечисленное, прибегают к способу внутривенного введения препаратов, но и здесь существует преграда — попавшие в кровь вещества транспортируются в мозговые капилляры и не могут проникнуть к месту назначения.

Специфичность ГЭБ с физиологической точки зрения представляет собой надежную защиту для тканей мозга, но в клиническом плане такая избирательность снижает эффективность проводимой медикаментозной терапии при различных заболеваниях ЦНС. По данным Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, лишь 2% известных лекарственных средств могут самостоятельно проникнуть через ГЭБ.

Таким образом, знание методов прохождения лекарственных средств сквозь гематоэнцефалический барьер чрезвычайно важно для медицины.

Целью работы является выяснение механизмов проникновения веществ через ГЭБ и возможные способы изменения проницаемости барьера для лекарственных веществ.

Метод исследования — анализ литературы за последние 10 лет.

Мириады транспортных белков встроены в мембраны эндотелия мозговых капилляров. Эти белковые каналы могут активно переносить одни вещества, в то время как блокируются для других. Причиной этому является высокая селективность гематоэнцефалического барьера, обусловленная множеством различных механизмов транспорта. Одним из таких механизмов является простая диффузия липофильных веществ сквозь эндотелиоциты.

Примерами таких веществ могут быть стероидные гормоны, морфин и т.д.

Глюкоза и аминокислоты проникают в ткани мозга с помощью белков-переносчиков. Один из них – LAT1 (L-aminoacid transporter). Некоторые лекарственные средства пересекают ГЭБ посредством данного белка-переносчика, например:

• Леводопа – противопаркинсоническое средство, предшественник дофамина

• Габапентин – противоэпиллептическое средство

• Мелфалан – полярный алкилирующий агент, используется для лечения рака

Гидрофильные гормоны, как инсулин, и другие вещества, например, глутатион, трансферрин, а также некоторые патогены, как токсин дифтерии проникают через ГЭБ с помощью механизма интернализации. На поверхности мембраны находятся рецепторы к различным соединениям. Когда молекула взаимодействует с соответствующим рецептором, происходит инвагинация и образуется транспортный пузырек, который переносит содержимое к тканям мозга.

Наряду с вышеперечисленным существует другой способ транспорта, получивший название «Троянский конь».

Периваскулярные макрофаги, находящиеся рядом с астроцитами первоначально происходят от циркулирующих в крови моноцитов, которые способны пересекать интактный гематоэнцефалический барьер. Их постоянная миграция играет важную роль в развитии врожденного и приобретенного иммунитета для защиты центральной нервной системы от патогенов. Данные макрофаги используются как средство транспорта для патогенов и доставки таких противовирусных препаратов, как Индинавир и Диданозин.

Помимо естественных механизмов, существуют способы насильственного проведения лекарственных средств через ГЭБ.

Один из таких методов заключается в введении в сосуды мозга мелких пузырьков газа и воздействие на нужные области ультразвуком под контролем томографа. Клетки эндотелия слегка раздвигаются, под механическим воздействием пузырьков и ультразвуковых волн, и в образующиеся щели могут проникать лекарственные вещества.

Еще один способ основан на введении маннитола, который обезвоживает клетки эндотелия, благодаря чему между ними также появляются щели. В течение 1-2 ч можно вводить необходимые препараты, пока клетки не пришли в исходное состояние и пространства между ними не затянулись.

Также, для увеличения проницаемости гематоэнцефалического барьера используют препарат Cereport (RMP-7) (в России не зарегестрирован), который воздействует на плотные контакты и способствует проникновению в ткани мозга таких лекарственных веществ, как Карбоплатин (цитостатический препарат алкилирующего действия) и Циклоспорин (иммунодепрессант).

Существуют различные мнения о том, какой вид транспорта эффективнее, что лучше – преодолевать гематоэнцефалический барьер насильственно или учиться использовать естественные механизмы. При использовании насильственных методов, с одной стороны повышается вероятность проникновения лекарственных веществ в ткани мозга, что очень удобно в практике, с другой — попытки вмешаться в естественные физиологические процессы организма могут повлечь за собой неблагоприятные последствия.

Поэтому, предпочтение отдается нативным механизмам. Кроме того, для различных препаратов оптимальными являются разные, соответствующие им виды транспорта, так что невозможно выбрать какой-либо один универсальный способ, для каждого лекарственного вещества он свой.

Существует множество естественных и искусственных способов преодоления гематоэнцефалического барьера: простая и облегченная диффузия, интернализация, «Троянский конь», использование различных физических и химических свойств ГЭБ, для увеличения его проницаемости. Приоритетными являются нативные механизмы, так как их работа происходит и в норме при этом, не нарушая естественную защиту центральной нервной системы от различных патогенов и опасных влияний на ткани мозга. Следует продолжать изучение барьера на предмет естественных методов транспорта и, основываясь на них, модифицировать лекарственные препараты и развивать соответствующие фармакологические направления.

Список используемых источников

1. Chen Y., Liu L. Modern methods for delivery of drugs across the blood-brain barrier. Advanced Drug Delivery Rev. 2012. P. 640-65.

2. Georgieva J.V., et al. Smuggling Drugs into the Brain: An Overview of Ligands Targeting Transcytosis for Drug Delivery across the Blood-Brain Barrier. Pharmaceutics. 2014. P. 557-83.

3. Corraliza I. Recruiting specialized macrophages across the borders to restore brain functions. Front Cell Neuroscience. 2014. Vol. 8. P. 262.

4. Meairs S. Facilitation of Drug Transport across the Blood-Brain Barrier with Ultrasound and Microbubbles. Pharmaceutics. 2015. Vol. 7(3). P. 275–93.

5. McCaffrey G. and Davis T.P. Physiology and pathophysiology of the bloodbrain barrier: P-glycoprotein and occluding trafficking as therapeutic targets to optimize central nervous system drug delivery. Journal of Investigative Medicine. 2012. Vol. 60(8). P. 1131-40

6. Williams D.W., et al. Monocytes mediate HIV neuropathogenesis: mechanisms, that contribute to HIV associated neurocognitive disorders. Curr HIV Res.2014. Vol. 12(2). P. 85-96.

7. Choi M.R., Bardhan R. et al. Delivery of nanoparticles to brain metastases of breast cancer using a cellular Trojan horse. Cancer Nanotechnology. December 2012. Vol. 3(1). P. 47-54.

8. Gabathuler R. Approaches to transport therapeutic drugs across the blood-brain barrier to treat brain diseases. Neurobiol Dis. 2010 Jan. Vol. 37(1). P. 48-57

9. Dean R.L., Emerich D.F., Hasler B.P., Bartus R.T. Cereport® (RMP-7) increases carboplatin levels in brain tumors after pretreatment with dexamethasone. Neuro Oncology. 1999 Oct. Vol. 1(4). P. 268-274.

10. Zavitz K. Crossing the Blood-Brain Barrier: Profiling Cognitive Safety in Clinical Development. Clinical Trials. March 26, 2015.

Источник

Обходя гематоэнцефалический барьер

Все большее количество заболеваний ученые объясняют нарушением функций гематоэнцефалического барьера (ГЭБ). Его патологическая проницаемость развивается практически при всех видах патологии ЦНС. С другой же стороны, для обеспечения проникновения некоторых препаратов в мозг преодоление ГЭБ становится первоочередной задачей. Методики, позволяющие целенаправленно преодолевать защитный барьер между кровеносным руслом и мозговыми структурами, могут дать существенный толчок в терапии множества заболеваний.

В одном из своих знаменитых экспериментов с красителями ныне всем известный ученый Пауль Эрлих обнаружил в конце XIX века интересный феномен, который занимает умы ученых и по сей день: после введения в кровь подопытной мыши органического красителя, наблюдая в микроскоп клетки различных органов, в том числе и клетки, относящиеся к органам центральной нервной системы, Эрлих отметил, что краситель проник во все ткани, за исключением головного мозга. После того, как помощник ученого сделал инъекцию красителя непосредственно в мозг, наблюдаемая в микроскоп картина была прямо противоположна: вещество мозга было окрашено красителем в темный фиолетово-синий цвет, тогда как в клетках других органов красителя обнаружено не было. Из своих наблюдений Эрлих заключил, что между мозгом и системным кровотоком должен существовать некий барьер.

Через полвека после открытия Пауля Эрлиха, с появлением более мощных микроскопов, позволяющих наблюдать объекты с увеличением в 5000 раз большим, чем позволял микроскоп, используемый Эрлихом, удалось действительно идентифицировать гематоэнцефалический барьер. Он кроется в стенках многокилометровой сети кровеносных сосудов, снабжающей каждую из сотни миллиардов нервных клеток человеческого мозга. Как и все кровеносные сосуды, сосуды головного мозга выстланы изнутри эндотелиальными клетками. Однако эндотелиоциты, входящие в состав нейроваскулярной единицы головного мозга, прилегают друг к другу плотнее, чем на протяжении остального сосудистого русла. Межклеточные контакты между ними получили название „tight junctions“ (плотные контакты). Возможность формирования компактного нефенестрированного монослоя, экспрессия высокоспециализированных транспортных молекул и белков клеточной адгезии позволяют эндотелиоцитам поддерживать низкий уровень трансцитоза. Также эндотелий находится под действием регуляции со стороны перицитов, астроцитов, нейронов и молекул внеклеточного матрикса, что дает понять, что ГЭБ – это не просто слой эндотелиоцитов, а активный орган, включающий в себя разные типы клеток. Такое взаимодействие клеток, обеспечивающее барьерную функцию, препятствуя свободному перемещению жидкостей, макромолекул, ионов, объясняет, почему же ни краситель Пауля Эрлиха, ни некоторые лекарственные препараты не могут проникнуть из крови в ткани мозга.

Еще до того, как наличие ГЭБ стало явственным, врачи и ученые осознавали его значение. И вмешиваться в функционирование этого барьера считалось плохой идеей. Со временем это представление менялось, поскольку ГЭБ оказался высокоактивной структурой. Клетки с обеих сторон барьера находятся в постоянном контакте, оказывая взаимное влияние друг на друга. Разнообразные внутриклеточные молекулярные сигнальные пути определяют пропускную способность ГЭБ по отношению к разного типа молекулам (тут хотелось бы вспомнить сигнальный путь Wnt, координирующий множество процессов, связанных с дифференцировкой клеток, участвующий и в поддержании целостности ГЭБ). Лейкоциты, например, долгое время считавшиеся слишком крупными клетками для проникновения через ГЭБ, на самом деле преодолевают его, осуществляя «иммунологический надзор». Микроскопическая техника и сами микроскопы и сейчас не останавливаются в развитии, постоянно усложняются и открывают все больше возможностей для визуализации тонко устроенных структур живого организма. Например, использование двухфотонного микроскопа позволяет наблюдать живую ткань коры головного мозга на глубине около 300 мкм, что и было осуществлено доктором медицинских наук Майкен Недергаард из университета Рочестера. Ею были проведены следующие манипуляции: часть черепа мыши была удалена, затем была произведена инъекция красителя в кровеносное русло, что и позволило наблюдать ГЭБ в действии в реальном времени. Исследовательнице удалось отследить, как отдельные клетки перемещались из кровотока через стенку капилляров – через тот самый слой эндотелиальных клеток, который еще буквально 20 лет назад считался для них непроницаемым.

До того же, как был сконструирован двухфотонный микроскоп, исследователи пользовались классическими методами: например, наблюдали через микроскоп мертвые клетки ткани, что давало не много объяснений касательно функционирования ГЭБ. Ценно же наблюдение работы ГЭБ в динамике. В ряде экспериментов Недергаард и ее коллеги стимулировали определенную группу нервных клеток, с помощью чего была обнаружена невероятная динамичность ГЭБ: окружающие нейроны кровеносные сосуды расширялись при стимуляции нервных клеток, обеспечивая усиленный приток крови, поскольку стимулируемые нейроны начинали распространять потенциал действия; при снижении раздражающих импульсов сосуды сразу снова сужались. Также при оценке функций ГЭБ важно уделять внимание не только эндотелиоцитам, но и уже упомянутым астроцитам и перицитам, которые окружают сосуды и облегчают взаимодействие между кровью, эндотелием и нейронами. Не стоит недооценивать и циркулирующие вокруг клетки микроглии, поскольку дефекты их функций могут играть не последнюю роль в возникновении нейродегенеративных заболеваний, т.к. в этом случае ослабляется иммунная защита ГЭБ. При гибели эндотелиоцитов – по естественным причинам или вследствие повреждения – в гематоэнцефалическом барьере образуются «бреши», и эндотелиальные клетки не в состоянии сразу же закрыть данный участок, поскольку формирование плотных контактов требует времени. Значит, эндотелиоциты на этом участке должны быть временно замещены каким-то другим типом клеток. И именно клетки микроглии приходят на помощь, восстанавливая барьер, пока эндотелиальные клетки полностью не восстановятся. Это было показано в эксперименте командой доктора Недергаард, когда через 10-20 минут после повреждения капилляра головного мозга мыши лазерными лучами клетки микроглии заполнили повреждение. По этой причине, одна из гипотез, с помощью которой ученые пробуют объяснить возникновение нейродегенеративных заболеваний, – это нарушение функции микроглиальных клеток. Например, роль нарушений ГЭБ подтверждается в развитии атак рассеянного склероза: иммунные клетки в большом количестве мигрируют в ткани мозга, запуская синтез антител, атакующих миелин, вследствие чего разрушается миелиновая оболочка аксонов.

Патологическая проницаемость ГЭБ также играет роль в возникновении и течении эпилепсии. Уже достаточно давно известно, что эпилептические припадки связаны с преходящим нарушением целостности ГЭБ. Правда, до недавнего времени считалось, что это последствие приступов эпилепсии, а не причина. Но с получением новых результатов исследований эта точка зрения постепенно изменилась. Например, по данным лаборатории университета Амстердама, частота припадков у крыс повышалась соответственно открытию ГЭБ. Чем более выраженным было нарушение барьера, тем более вероятно у животных развивалась височная форма эпилепсии. С этими данными коррелируют также результаты, полученные в Кливлендской клинике (США) при проведении испытаний на свиньях, а также на примере людей: в обоих случаях судорожные припадки происходили после открытия ГЭБ, но никогда — до этого.

Также ученые занимаются и взаимосвязью функционирования ГЭБ с болезнью Альцгеймера. К примеру, удалось идентифицировать два белка ГЭБ, которые, вероятно, играют роль в развитии данного заболевания. Один из этих белков – RAGE – опосредует проникновение молекул бета-амилоида из крови в ткань головного мозга, а другой – LRP1 – транспортирует их наружу. Если равновесие в деятельности этих белков нарушается, формируются характерные амилоидные бляшки. И хотя применение этих знаний для терапии еще только в будущем, есть дающие надежды результаты: на модели мышей удается предотвратить отложение бета-амилоида, заблокировав ген, ответственный за синтез RAGE-белков в эндотелиальных клетках. Возможно, препараты, блокирующие белок RAGE, работа над созданием которых уже ведется, будут иметь сходный эффект и у человека.

Помимо проблемы восстановления целостности ГЭБ, другая проблема, связанная с его функционированием – это, как уже было сказано, переправление лекарственных препаратов через преграду между кровотоком и мозгом. Обмен веществ, осуществляемый через ГЭБ, подчиняется определенным правилам. Чтобы пересечь барьер, вещество должно либо по массе не превышать 500 кДа (этому параметру соответствует большинство антидепрессивных, антипсихотических и снотворных средств), либо использовать естественные механизмы для перехода ГЭБ, как это делает, например, L-дофа, представляющая собой предшественник дофамина и транспортируемая через ГЭБ специальным переносчиком; либо вещество должно быть липофильным, поскольку аффинитет к жиросодержащим соединениям обеспечивает прохождение через базальную мембрану. 98% препаратов не выполняют и по одному из этих трех критериев, а значит, не могут реализовать свой фармакологический эффект в мозге.

Вышеперечисленные критерии технологи безуспешно пытаются реализовать в ходе разработки лекарственных форм. Хотя жирорастворимые формы легко проникают через ГЭБ, некоторые из них тут же снова выводятся обратно в кровоток, другие застревают в толще мембраны, не достигая конечной цели. Кроме того, липофильность не является избирательным свойством мембран ГЭБ, а потому такие препараты могут практически без разбора проходить через мембраны клеток любых органов организма, что тоже, безусловно, минус.

Способы преодоления гемато-энцефалического барьера

Настоящим прорывом стало использование хирургического метода преодоления ГЭБ, разработанного нейрохирургом из Техасского университета в Далласе. Метод заключается во введении гиперосмолярного раствора маннита в ведущую к мозгу артерию. За счет осмолярного воздействия (количество растворенного вещества в гиперосмолярном растворе маннита превышает таковое внутри эндотелиальных клеток, поэтому, по закону осмоса, вода перемещается в сторону большей концентрации растворенного вещества) эндотелиоциты теряют воду, сморщиваются, плотные контакты между ними разрываются, и образуется временный дефект в ГЭБ, позволяющий вводимым в ту же артерию препаратам проходить в ткань мозга. Такое временное открытие ГЭБ длится от 40 минут до 2-х часов, после чего происходит восстановление эндотелиоцитов и контактов между ними. Такая методика оказывается спасительной для пациентов с диагностированными опухолями головного мозга, когда опухоль хорошо откликается на химиотерапию, но только в том случае, пока химиотерапевтический препарат достигает ткани мозга и накапливается в зоне инфильтрации злокачественных клеток в необходимой концентрации.

Это только один из способов преодоления ГЭБ. Существуют не менее интересные способы, они обзорно представлены на схеме внизу. Надеюсь, ознакомившись с ними, кто-то захочет углубиться в тему, чтобы разобраться в возможностях манипуляций с гематоэнцефалическим барьером и тем, как именно контроль над его функционированием может помочь в борьбе с различными заболеваниями.

Источники:

- Engaging neuroscience to advance translational research in brain barrier biology – полный текст статьи, выдержки из которой использовались в посте, об участии ГЭБ в развитии различных заболеваний и способы его преодоления

- J. Interlandi Wege durch die Blut-Hirn-Schranke, Spektrum der Wissenschaft, spezielle Auflage, 2/2016

- Blood-Brain Barrier Opening — обзор способов открытия ГЭБ

- Эндотелиальные прогениторные клетки в развитии и восстановлении церебрального эндотелия — о формировании и моделировании ГЭБ

Источник