- Упражнения, которые помогут при недержании мочи

- Что такое упражнения Кегеля

- Как тренировать мышцы тазового дна

- Помощь доктора

- Гиперактивный мочевой пузырь: как справиться с деликатной проблемой

- Из-за чего может развиться гиперактивный мочевой пузырь

- Признаки гиперактивного мочевого пузыря

- Как лечат ГАМП

- Лечение гиперактивного мочевого пузыря и императивного недержания мочи у женщин

Упражнения, которые помогут при недержании мочи

Недержание мочи или инконтененция является распространенной проблемой не только у детей дошкольного возраста, но и у взрослых людей. Основной признак – это неконтролируемое подтекание урины. Также может наблюдаться чувство переполненного мочевого пузыря, непроизвольное резкое испускание небольшого количества мочи при чихании или смехе, неожиданно возникающие сильные позывы.

Данное состояние само по себе не опасно для здоровья, однако приносит большой дискомфорт и ухудшает качество жизни. Иногда проблему можно решить, выполняя специальные упражнения для улучшения мочеиспускания. Настоятельно рекомендуется проконсультироваться с врачом-урологом, так как недержание может указывать на наличие тех или иных патологий мочеполовой системы.

Что такое упражнения Кегеля

Упражнения для мышц при недержании мочи называются упражнениями Кегеля. В большей степени о них известно женщинам, но и мужчины, которые столкнулись с проблемой недержания, могут их выполнять. Суть упражнений состоит в тренировке и укреплении мышц тазового дна. При регулярном и системном подходе с постепенным увеличением нагрузки уже через 2-3 месяца вы увидите положительный результат.

Как тренировать мышцы тазового дна

Сначала нужно разобраться, где они находятся и как их напрягать. Попробуйте во время мочеиспускания остановить струю мочи, при этом не зажимая мускулатуру живота, ягодиц и бедер. У вас это получится за счет лобково-копчиковой мышцы. Именно такие сокращения и нужны в упражнениях для лучшего мочеиспускания. Возможно, вам не сразу удастся понять механизм работы мышц тазового дна. Пробуйте снова и снова, запоминая свои ощущения. При правильном выполнении у мужчин возникает подергивание пениса и яичек, а у женщин появляется ощущение, что влагалище сужается.

На первых этапах занимайтесь гимнастикой по Кегелю в спокойной обстановке, концентрируясь на процессе, повторяя каждое упражнение по 5-10 раз. Можно принимать различные позы во время занятий, при которых мышцы будут включаться по-разному: лежа на спине и согнув ноги в коленях, поочередно выпрямляя каждую ногу, лежа на животе, в положении «ягодчный мостик».

Чередуйте такие упражнения для улучшения мочеиспускания у мужчин и женщин:

для повышения выносливости сокращайте лобково-копчиковую мышцу в быстром темпе, удерживая ее в напряжении 1-2 секунды и расслабляя;

медленное напряжение и быстрое расслабление улучшит контроль над «интимными» мышцами;

напрягайте мышцы тазового дна в течении 10 счетов и так же медленно их расслабляйте.

Во время гимнастики не стоит задерживать дыхание. Для максимального эффекта напрягайте одновременно мышцы брюшного пресса и тазового дна, постепенно увеличивайте количество повторений до 30 раз за один подход.

Когда вы станете регулярно тренироваться и поймете принцип, упражнения Кегеля при недержании мочи можно будет выполнять незаметно для окружающих в любое время и в любом месте.

Помощь доктора

Не занимайтесь самолечением, обратитесь к специалисту за консультацией, чтобы не пропустить серьезное заболевание. Как правило, после диагностических мероприятий врач назначает диету, лекарственные препараты и подробно объясняет, какие упражнения надо делать, чтобы контролировать мочеиспускание. В запущенных случаях может понадобиться хирургическое вмешательство.

В Государственном центре урологии проводятся диагностические, терапевтические и хирургические процедуры при любых нарушениях и заболеваниях мочеполовой системы. Высокая квалификация докторов, современное оборудование и большой практический опыт позволяют оказывать медицинскую помощь на самом высоком уровне.

Акопян Гагик Нерсесович — врач уролог, онколог, д.м.н., врач высшей категории, профессор кафедры урологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

Источник

Гиперактивный мочевой пузырь: как справиться с деликатной проблемой

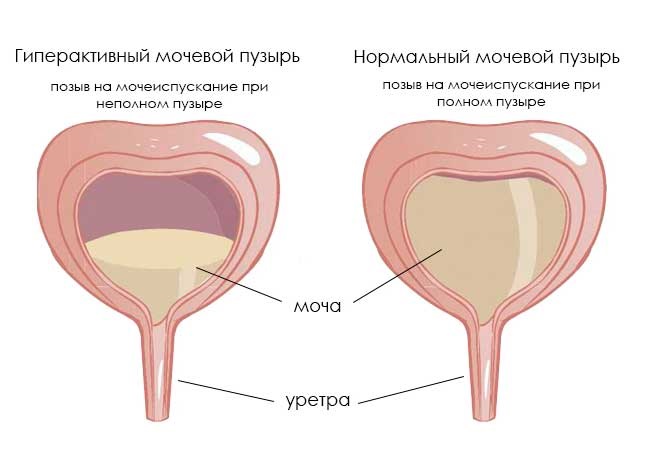

Гиперактивный мочевой пузырь (гиперрефлекторный, ГАМП или ГМП) – форма нейрогенного мочевого пузыря (НМП), при котором у человека появляются проблемы с произвольным сознательным контролем мочеиспускания. Эта форма НМП встречается чаще, чем гипорефлекторная. Основной симптом – частое мочеиспускание, которое может сопровождаться увеличением объема мочи. ГАМП – серьезная проблема, поскольку по распространенности сравним с гипертонией, хроническим бронхитом, астмой и заболеваниями сердца.

Из-за чего может развиться гиперактивный мочевой пузырь

Гиперактивный мочевой пузырь у женщин встречается чаще, чем у мужчин – 60% против 40%. Основной причиной выступают нарушения в работе нервной системы, вызванные:

- травмой спинного мозга;

- рассеянным склерозом;

- черепно-мозговыми травмами;

- межпозвоночными грыжами;

- инсультами.

Еще ГАМП развивается на фоне сахарного диабета, отравления организма алкоголем или химическими веществами. Также расстройство может быть врожденным из-за аномалий в строении мочевыделительного канала.

У мужчин ГАМП может вызывать аденома простаты, из-за которой сужается мочеиспускательный канал. У женщин синдром гиперактивного мочевого пузыря имеет факторы риска, которые увеличивают вероятность столкнуться с таким заболеваниям. В список таких факторов включают:

- роды с осложнениями (разрывы, наложение щипцов);

- операции по урологическим или гинекологическим показаниям;

- злоупотребление алкоголем или кофеином;

- возраст старше 75 лет;

- ожирение;

- депрессия.

Еще с ГАМП можно столкнуться в период климакса, когда организму недостает гормонов эстрогенов. Чувствительность детрузора (его сокращение приводит к мочеиспусканию) может повышаться при заместительной гормонотерапии при раке молочной железы. Не меньшее значение в развитии ГАМП имеют стрессовые ситуации и вредные условия труда.

Признаки гиперактивного мочевого пузыря

Нейрогенный гиперактивный мочевой пузырь проявляется в частом мочеиспускании (поллакиурии), причем малыми порциями при незаполненном пузыре. На его фоне может наблюдаться полиурия – увеличенное количество мочи, свыше 1800-2000 мл при норме 1000-1500 мл. В ряде случаев за сутки может выделяться более 3 л мочи. Причем желание помочиться может вызывать звук льющейся воды.

Еще при ГМП возможно недержание мочи, иногда возникающее даже от любого напряжения брюшных мышц. Чаще всего это ургентное недержание, при котором резко появляется желание помочиться, после чего происходит непроизвольное выделение мочи. Другой характерный признак – ноктурия. Это необходимость просыпаться ночью для мочеиспускания более 1-2 раз. Ноктурия, поллакиурия и полиурия могут возникать как одновременно, так и изолировано.

Нередко ГМП сопровождается симптомами, которые указывают на расстройство вегетативной нервной системы. К таким признакам относятся повышение артериального давления и гипергидроз (усиленное потоотделение). Еще ГАМП влияет на социализацию. Человек постоянно боится не успеть в туалет, переживает из-за неприятного запаха. Из-за произвольного выделения мочи может развиваться экзема или мочевой дерматит.

Как лечат ГАМП

Лечение гиперактивного мочевого пузыря у мужчин и женщин производится по одним и тем же принципам. Но терапия не имеет единой схемы. Она носит, в основном, паллиативный характер, т. е. проводится для улучшения качества жизни пациента. Можно сказать одно – лечение гиперактивного мочевого пузыря всегда сложное и комплексное. К основным методам относятся:

- Поведенческая терапия. Пациенту рекомендуют отказаться от питья за 3 часа до сна, исключить алкоголь, кофе и газировку. Еще врач разрабатывает план посещения туалета с четким графиком, даже если у человека нет желания помочиться в установленное время.

- Прием антибиотиков, если причиной ГАМП выступает инфекция. Антибактериальные препараты позволяют предотвратить вторичное инфицирование.

- Физиотерапевтические процедуры. Физиотерапия при гиперактивном мочевом пузыре показывает особенно высокую эффективность. Хорошие результаты приносят электростимуляция, ультразвуковая терапия, аппликации парафина.

- Лечебная физкультура. Упражнения при гиперактивном мочевом пузыре тренируют мышцы тазового дна. Гимнастика особенно эффективна в молодом возрасте. При регулярных занятиях через 4-6 недель улучшение наблюдается в 70% случаев.

В самых сложных случаях, когда не помогают режим и лекарства, прибегают к малоинвазивным операциям. Но решение об их проведении принимает врач. При ГАМП необходимо обратиться к урологу. В Государственном центре урологии вы можете получить квалифицированную медицинскую помощь в рамках ОМС. Для этого вам необходимо записаться на прием к урологу, воспользовавшись формой на сайте или нашим контактным номером.

Акопян Гагик Нерсесович — врач уролог, онколог, д.м.н., врач высшей категории, профессор кафедры урологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

Источник

Лечение гиперактивного мочевого пузыря и императивного недержания мочи у женщин

Гиперактивный мочевой пузырь (ГМП), проявлениями которого являются симптомы учащения мочеиспускания, императивные позывы и императивное недержание мочи, — частый повод обращения к гинекологам и урологам. Состояние требует длительного лечения, первой лини

Гиперактивный мочевой пузырь (ГМП), проявлениями которого являются симптомы учащения мочеиспускания, императивные позывы и императивное недержание мочи, — частый повод обращения к гинекологам и урологам. Состояние требует длительного лечения, первой линией которого специалисты единодушно считают поведенческую терапию [1].

Применение поведенческой терапии при ГМП основано на предположении, что это состояние вызвано утратой выработанного в детстве контроля коры головного мозга над мочеиспускательным рефлексом или наличием патологически сформированного рефлекса. Известно, что больше половины пациенток с ГМП имеют выраженные психические и социальные проблемы, а у 20% из них гиперактивность связана именно с неправильной моделью мочеиспускания. Чтобы восстановить этот контроль, устанавливают определенный ритм мочеиспусканий и постепенно увеличивают интервалы между ними. Перед началом лечения пациентке объясняют, что в норме диурез составляет 1500–2500 мл/сут, средний объем мочеиспускания — 250 мл, функциональная емкость мочевого пузыря — 400–600 мл, допустимое количество мочеиспусканий — в среднем 7–8 раз в сутки. Если этот объем превышает норму, необходимо научить пациентку избегать употребления жидкости без необходимости: пить только во время приема пищи, отказаться от кофе и чая, особенно вечером, ограничить употребление острой пищи и соли, которые вызывают жажду. Исключением являются пациентки, принимающие диуретики. Важно обосновать и необходимость отказа от «вредных» привычек: мочиться «на всякий случай», перед едой или выходом из дома. Целью тренировки мочевого пузыря является постепенное удлинение интервалов между мочеиспусканиями (в начале лечения интервалы между мочеиспусканиями должны быть короткими, например 1 ч, постепенно их доводят до 2,5–3 ч) и увеличение функциональной емкости мочевого пузыря. Таким образом, больная «приучает» свой мочевой пузырь опорожняться только произвольно. Ночью больной разрешается мочиться только в том случае, когда она просыпается из-за позыва на мочеиспускание.

Основным инструментом при таком методе лечения является дневник регистрации мочеиспусканий, в котором должны быть отмечены не только объем выделенной мочи и время мочеиспускания, но и эпизоды недержания мочи (НМ) и смена прокладок. Дневник в обязательном порядке должен изучаться и обсуждаться с врачом на плановых регулярных осмотрах.

Поведенческая терапия особенно эффективна при идиопатической гиперактивности детрузора. Прогноз, безусловно, определяется тем, насколько точно больная следует рекомендациям врача. Высокая эффективность лечения ГМП отмечается при сочетании тренировки мочевого пузыря и медикаментозной терапии.

Упражнения для укрепления мышц тазового дна имеют большое значение не только при стрессовом НМ, когда с их помощью может быть увеличено уретральное давление. Клиническое применение упражнений при ГМП основано на эффекте рефлекторного торможения сокращений детрузора при произвольных и достаточных по силе сокращениях мышц тазового дна [2].

Система выполнения упражнений Кегеля включает поочередное сокращение и расслабление мышц, поднимающих задний проход. Упражнения выполняются 3 раза в сутки. Длительность сокращений постепенно увеличивают: от 1–2 с, 5 с, 10–15 с и от 30 с до 2 мин. Иногда для контроля правильности выполнения упражнений используют перинеометр. Он состоит из баллончика, соединенного с манометром. Больная вводит баллончик во влагалище и определяет силу мышечных сокращений во время упражнений по манометру. «Функциональные» упражнения в дальнейшем предполагают их выполнение не только в позиции релаксации, но и в ситуациях, провоцирующих НМ: при чихании, вставании, прыжках, беге. Несмотря на простоту и широкую известность, упражнения Кегеля в настоящее время применяют редко. Иногда врач советует больной по нескольку раз в день прерывать и возобновлять мочеиспускание. Однако такие упражнения не только устраняют НМ, но и приводят к нарушениям мочеиспускания.

Основное условие эффективности терапии — регулярное выполнение упражнений и врачебный контроль с постоянным наблюдением и обсуждением результатов.

|

| Рисунок 1. Влагалищные конусы |

Пациенткам, которые не могут идентифицировать необходимые группы мышц, вследствие чего оказываются не в состоянии корректно выполнять упражнения, рекомендуется использовать специальные устройства: влагалищные конусы, баллоны и др. (рис. 1). Конусы имеют одинаковый размер и разную массу (от 20 до 100 г). Больная вводит конус наименьшей массы во влагалище и удерживает его в течение 15 мин. Затем используют более тяжелые конусы [3].

По данным различных исследователей, количество пациенток, не способных сокращать m. pubococcygeus, достигает 40% [4]. Это послужило одной из причин широкого использования метода биологической обратной связи (БОС), целью которого является обучение навыкам сокращения специфических групп мышц и обеспечение обратной связи с пациенткой. Эффективность методики обусловлена активной ролью пациенток в процессе лечения путем вовлечения зрительного (картинки, фильмы, анимация) или слухового (голосовая поддержка) анализаторов. Осуществление обратной связи может проводиться моно- и мультиканально путем регистрации активности тазового дна, абдоминального и детрузорного давлений.

|

| Рисунок 2. Видео-компьютерный комплекс |

Нами накоплен опыт проведения тренировки мышц тазового дна (ТМТД) в режиме БОС на видео-компьютерном комплексе «УРОПРОКТОКОР» (рис. 2), представляющем собой стационарный прибор, оснащенный периферийным оборудованием, необходимым для лечения расстройств функций тазового дна, и обладающий возможностями мотивационного подкрепления.

Технология использования прибора заключается во введении во влагалище специального датчика, измеряющего электромиограмму (ЭМГ) окружающих мышц, который выполнен из фарфора с золотым напылением. Его можно использовать многократно после предварительной стерилизации. ЭМГ-сигнал анализируется компьютером, который производит построение графиков на экране монитора, информируя пациентку о том, как работают мышцы промежности. Пациентка периодически напрягает и расслабляет мышцы тазового дна («втягивание» ануса) по командам прибора. При этом размеры кривых на мониторе увеличиваются и достигают индивидуально установленного порога. Для максимальной эффективности процедуры используют технологию мотивационного подкрепления: каждое правильно выполненное упражнение сопровождается показом фильма, слайдов и т. п. При некачественном выполнении задания все поощряющие факторы минимизируются, что стимулирует пациентку к более активной работе мышц. Курс лечения состоит из 15–20 получасовых сеансов.

Источник