Частота пульса после выполнения комплекса лечебной гимнастики должна возвратиться

Сердце каждого человека испытывает различные бытовые, рабочие, спортивные нагрузки и чтобы не навредить ему избыточными нагрузками каждый человек должен знать возможности своего сердца и правильно использовать тренировочный, реабилитационный процесс по укреплению деятельности своего сердца. Физическое воспитание является обязательным условием для формирования здорового организма. Процесс физического воспитания должен быть индивидуален и безопасен.

Все большее число здоровых людей понимает, что заниматься здоровьем своего сердца необходимо пока оно еще здорово. И одним из оздоровительных направлений является физическая тренировка сердечнососудистой системы. При этом нередки случаи сердечных катастроф на высоте физической нагрузки даже среди лиц с тренированным сердцем. Для оценки возможностей своего сердца, определения рисков кардиопатологии необходимо понимание физиологии работы сердца в условиях изменяющихся нагрузок.

При занятиях физической культурой, бытовыми и трудовыми физическими нагрузками аксиомой является соответствие предъявляемых организму нагрузок, возможностям их выполнения. Это влечет за собой необходимость оценки возможностей своего сердца, контроля реакции сердца на нагрузку. Аксиомой также является прямая зависимость мощности нагрузки от достигаемой ЧСС [7]. Систола сердца реализуется в пульсовую волну, поэтому ЧСС в процессе выполнения различных нагрузок контролируется по пульсу. Однако имеющаяся система оценки и контроля нагрузок по пульсу не обеспечивает безопасности и рациональности нагрузок на сердце.

Клиническая шкала оценки пульса предполагает разделение его на норму, брадикардию и тахикардию. Такой шкалой оценки пульса при физнагрузках пользоваться нельзя, так как не хватает нужных величин ЧСС.

Спортивная шкала оценки пульса предполагает определение максимальных значений пульса человека и исходя из него построение тренировочного процесса. Максимальная ЧСС при максимальной нагрузке призвана обеспечить максимальную потребность организма в кислороде. Знание максимальной ЧСС позволяет определить, какие нагрузки сердце способно перенести. Традиционно определение максимальной ЧСС связано с проведеним нагрузочного теста (ВЭМ) до субмаксимальных нагрузок, однако клинически и технологически это исследование доступно не всем желающим. Использование эмпирической формулы расчета максимальной ЧСС по Карвонену (ЧССmax = 220 – Возраст) и (ЧСС субмак. = 220 – Возраст * К), где К – 0.85 для здоровых и тренированных, 0.75 – для не тренированных лиц и с заболеваниями не обеспечивает должный уровень достоверности, индивидуальности и безопасности использования полученных данных в повышении толерантности сердца к физическим нагрузкам..

Цель и задачи исследования

Целью исследования явилась необходимость поиска новых критериев оценки и контроля сердечной деятельности при физических нагрузках, способствующих индивидуализации, рационализации и безопасности физических нагрузок на сердце человека и обеспечивающих высокий уровень достоверности применяемых диагностических критериев.

Материалы и методы исследования

Материалом исследования явились результаты реакции сердечной деятельности человека на различные переносимые физические нагрузки. Анализ данных включал в себя регистрацию ЭКГ, как в состоянии покоя, так и после различных по мощности физических нагрузок, проб с гипервентиляцией, определением индивидуальных характеристик ЧСС, в том числе и с помощью дополнительных показателей. Полученная оценка сердечной деятельности базировалась на показателях реакции сердца самого испытуемого человека, что обеспечивало ее высокую индивидуализацию.

Результаты исследования и их обсуждение

В процессе выполнения нагрузки сердце отвечает увеличением ЧСС-пульса, проходя различные этапы физиологического ответа на нагрузку. Для оценки максимальных возможностей сердца к увеличению ЧСС, составления индивидуальной, безопасной ЧСС тренировочного режима шкала оценки ЧСС должна включать в себя определение пяти показателей пульса-ЧСС.

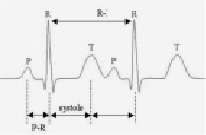

Рис. 1. 1. ЧСС покоя. 2. ЧСС hwr. 3. Пороговая ЧСС. 4. Максимальная ЧСС. 5. ЧСС тренировочного режима

ЧСС покоя. ЧСС покоя это не только цифра, но и состояние, состояние покоя при котором сердце находится в физиологическом равновесии между систолой и диастолой сердца. Это состояние характеризуется не одной цифрой пульса, а диапазоном ЧСС при котором сердце находится в состоянии покоя. Поэтому необходимо проверять имеющийся диапазон зарегистрированного пульса на предмет выявления верхней границы диапазона ЧСС покоя. Необходимость ее определения связана с использованием времени систолы сердца для расчета максимальной ЧСС. Физиологическим покоем можно считать состояние жизнедеятельности организма, когда между работой и отдыхом миокарда имеется определенный баланс. Оценить физиологичность фазы сокращения и отдыха миокарда, для каждой ЧСС, позволяет индекс фазы отдыха миокарда – ФОМ, выраженный в процентах к сердечному циклу.

Индекс ФОМ = (сегмент ТР : R-R)*100

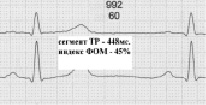

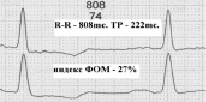

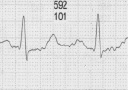

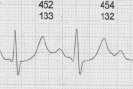

В состоянии физиологического покоя сердечной деятельности индекс ФОМ составляет от 35 % до 50 %. При активизации сердечной деятельности фаза отдыха миокарда уменьшается. На ЭКГ (рис. 2) сердечная деятельность находится в состоянии покоя. На ЭКГ (рис. 3) несмотря на спокойные цифры пульса, индекс ФОМ указывает на активизацию сердечной деятельности.

Для расчета максимальной ЧСС используется время систолы сердца из верхней границы диапазона ЧСС покоя. Например: На ЭКГ имеются ЧСС с колебанием от 62 до 74 отвечающие критерию ЧСС покоя. В расчет максимальной ЧСС необходимо будет взять показатель систолы сердца с ЧСС – 74.

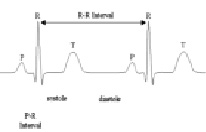

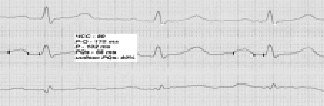

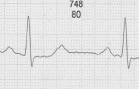

ЧСС работы сердца без фазы отдыха (ЧССhwr). Рабочий цикл сердца состоит из фазы сокращения (интервал Р–Т) и фазы отдыха (сегмент ТР.) (рис. 4). Увеличение ЧСС сопровождается сокращением времени всех зубцов, и интервалов ЭКГ вплоть до контакта систолы предсердий и желудочков (контакт зубцов Т. и Р.) (рис. 5). После этих значений ЧСС сердце начинает работать без фазы отдыха и эта ЧСС обозначается, как ЧСС hwr (heart without rest).

Сердце не должно долго работать без отдыха, так как его работа без отдыха ведет к метаболическим нарушениям в кардиомиоцитах. Определить ЧСС hwr можно непосредственно доведя ЧСС под визуальным контролем до требуемого контакта зубцов Р. и Т. используя пробу с нагрузкой или гипервентилляцией. На рис. 6 исходное состояние, на рис. 8 отсутствие сегмента ТР.

Рис. 6 Рис. 7 Рис. 8

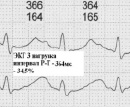

Также определить ЧСС hwr можно и по простой динамике показателей ЭКГ (ЧСС и сегмента ТР.) в покое и после любой произвольной нагрузки или гипервентиляции. На ЭКГ того-же человека взяты начальная ЭКГ (рис. 6) и промежуточная ЧСС (рис. 7). Имея показатели ЧСС и сегмента ТР. в покое (ЧСС1 – 80 и ТР1 – 220 мс.) и их динамику при незначительной нагрузке (ЧСС2 – 101 и ТР2 – 125 мс.) производим расчет ЧССhwr.

Дополнительное число ЧСС составляет – 28. ЧСС hwr данного человека, при которой сердце начинает работать без фазы отдыха, составляет (101 + 28 = 129), что достаточно точно соотносится с определенной ЧССhwr по прямому контакту зубцов Т. и Р.

Пороговая ЧСС это – частота сердечных сокращений, за границами которой возникает внутрисердечный гемодинамический конфликт, между систолами предсердий и желудочков, запускающий аритмогенные механизмы [6].

Применяя законы физиологии, пороговую ЧСС можно определить по динамике ЭКГ в ответ на любую доступную нагрузку или гипервентилляцию приводящую к увеличению ЧСС на 25-30-40 ударов сердца по сравнению с исходной ЧСС. Вычисление пороговой ЧСС по результатам разницы показателей ЭКГ между ЭКГ покоя и ЭКГ нагрузки, наиболее точно отображает индивидуальные возможности сердца конкретного человека с его индивидуальной реакцией сердечной деятельности на нагрузку [1].

ЧСС пороговая = ЧСС2+ ЧСС дополнительная [2]

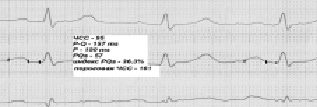

На ЭКГ здорового мужчины 62 лет зарегистрированы ЧСС 80, интервал P-Q – 170 мс, индекс PQs – 40 %.

После нагрузки в 10 приседаний зарегистрирована динамика ЭКГ в виде ЧСС 95 и интервалa P-Q – 157 мс, сегмент PQ составляет – 57 мс индекс PQs – 36.3 %.

ЧСС доп. = PQ2:[(P-Q 1 – P-Q.2 ):(ЧСС 2 – ЧСС1)] [2]

Реакция на нагрузку физиологическая. Риска развития внезапного нарушения ритма при тахикардии нет. Пороговая ЧСС в данном примере составляет – 161 в одну минуту.

Максимально возможная ЧСС. Определить границу максимальной ЧСС для конкретного здорового человека можно используя интервал его систолы сердца (P-T) ЭКГ покоя. Метод доступен всем из ЭКГ покоя, кроме случаев патологии электрической систолы сердца и тахикардии.

Реакция сердца на нагрузку отражается уменьшением электрической систолы сердца до определенных границ, что и позволяет ее использовать в определении максимальной ЧСС.

В процессе максимального физиологического увеличения ЧСС происходит сокращение всех интервалов, сегментов, зубцов ЭКГ и интервал Р–Т сокращается в среднем на одну треть (27-35 %), от состояния покоя. [5] При максимально возможном синусовом ритме интервал Р-Т сокращается до 300-330 мс и максимальная ЧСС может достигать до 180-198 ударов в 1 минуту. Для вычисления максимально возможной ЧСС для конкретного человека используется формула

ЧСС максимальная = 600000 : [(Р-Т покоя : 3)*2.] [3]

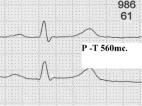

На представленной ЭКГ (рис. 11) в состоянии покоя при ЧСС 61 время систолы сердца (интервал Р-Т) составляет 560 мс. Время интервала Р-Т, при максимальной ЧСС составит 373 мс, что позволяет для данного человека определить его максимально возможную ЧСС как 160 в 1 минуту.

На ЭКГ (рис. 12) отображен традиционный тест с физической нагрузкой для этого же человека, который определил его максимальную ЧСС в 161 в минуту. Корреляция между максимальной ЧСС определенной по интервалу Р-Т и нагрузочному тесту в данном примере составила 99,3 %.

ЧСС тренировочного режима. Зная возможности своей сердечной деятельности при нагрузке, каждый человек может определить свои границы тренировочной ЧСС дающие укрепление выносливости сердца при физических упражнениях и обеспечивающей безопасность занятий физкультурой.

Для основной части здорового нетренированного населения ведущего обычный режим бытовых нагрузок ЧСС тренировочного режима определяется исходя из ЧССhwr.

1. ЧСС тр. режима = ЧССhwr * (0,75) или (0,85)

Для занимающихся спортом, тяжелым физическим трудом ЧСС тренировочного режима может быть расчитана исходя из пороговой ЧСС.

2. ЧСС тр. режима = пороговая ЧСС * 0,85

Физическая тренировка и реабилитация сердечной деятельности должна строго опираться на ЧСС тренировочного режима и чем тренированнее организм, тем шире полоса ЧСС тренировочного режима.

В анализе и контроле состояния сердечной деятельности при физических нагрузках необходимо делать акцент не столько на абсолютных цифрах пульса, сколько на местоположении пульса в системе оценки активности сердечной деятельности [4].

– ЧСС покоя – это ЧСС находящаяся в границах физиологического покоя организма.

– ЧСС физиологической активации сердечной деятельности – ЧСС находящаяся в границах от верхнего показателя ЧСС покоя до ЧССhwr.

– ЧСС избыточной активации сердечной деятельности – ЧСС находящаяся в границе от ЧССhwr до пороговой ЧСС.

– ЧСС тревожной активизации сердечной деятельности – ЧСС находящаяся в границе от пороговой ЧСС до максимальной ЧСС.

– ЧСС критической активации сердечной деятельности – ЧСС превышающая максимальную ЧСС.

– ЧСС тренировочного режима – показатели ЧСС безопасного режима тренировок.

Выводы

1. Для расчета ЧСС тренировочного режима, обеспечивающего рациональный, индивидуальный и безопасный уровень физических нагрузок для сердца не обходимо использовать показатели из ЭКГ конкретного человека, а именно ЧСС покоя, ЧССhwr, пороговая ЧСС, ЧССmax.

2. Показатели пороговой ЧСС, ЧССhwr и ЧСС тренировочного режима являются динамическими величинами и меняются в зависимости от состояния тренированности, выносливости, толерантности миокарда к нагрузкам. Повышение выносливости миокарда сдвигает эти показатели вправо. Величина максимальной ЧСС это физиологический предел и он в основном остается без изменений.

Источник

Врачебный контроль за занимающимися оздоровительной физкультурой

Вопросы использования физических нагрузок в рамках широко развернутого движения за здоровый образ жизни должны быть всегда в сфере внимания практического врача.

Иллюстративным примером эффективности превентивной (профилактической) медицины является результат развернутых в США за период с 1968 по 1977 годы предупредительных мер. Они позволили снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 23%, от инсультов на 36%, от гипертонии на 48%. Продолжительность жизни американцев за 8 лет увеличилась на 2,7 года, что почти в три раза превышает рост этого показателя за любое предшествующее десятилетие.

Полученные успехи связывают с целым комплексом мер: умеренностью в питании, ограничением холестерина в продуктах питания, с регулярным измерением артериального давления и веса тела, люди стали меньше курить, многие начали распознавать в себе признаки стресса и лучше с ними справляться. Но главной причиной успеха ученые считают приверженность населения к аэробным тренировкам. Число регулярно занимающихся с 25% в 1968 г. возросло в США до 47% в 1977 г. эти исследования являются убедительным примером огромных возможностей профилактической медицины.

Основной целью физических тренировок является улучшение состояния сердечно-сосудистой, дыхательной, мышечной, а также других систем организма путем максимальной активизации их функциональных резервов.

Чтобы определить приспособляемость к физической нагрузке практически здорового человека нужно провести простейшую пробу: выполняется 20 глубоких и равномерных приседаний за 30 секунд (приседая — вытягивать руки вперед, вставая — опускать). Но сначала надо отдохнуть 3—5 минут. После этого определяйте частоту пульса 10 секундными интервалами. Получив 3—4 одинаковых или отличающихся на один удар значения, подсчет следует прекратить. Выполните 20 приседаний, сразу сядьте и сосчитайте пульс 10 секундными интервалами в течение трех минут. Если пульс восстановится к концу первой минуты, приспособляемость к нагрузке — отличная, на второй — хорошая, на третьей — удовлетворительная. Обычно пульс при такой пробе учащается не более чем на 50—70 процентов от исходной величины. Если в течение 3 минут пульс не восстанавливается, приспособляемость к нагрузке оценивается как неудовлетворительная. Может быть учащение пульса на 80 процентов и более по сравнению с исходной величиной, что также указывает на снижение функционального состояния сердечно-сосудистой системы.

Измерения пульса хорошо дополнить данными АД, которые определяете в покое до выполнения пробы и в восстановительном периоде на первой, второй и третьей минуте после выполнения ее. В норме АД должно восстанавливаться до исходных величин не позднее третьей минуты восстановительного периода, при хорошей приспособляемости к нагрузке это происходит раньше.

Проба с приседаниями рекомендуется лишь начинающим физкультурникам (или тем, кто возобновил занятия после длительных перерывов). Более подготовленным лицам можно использовать и более нагрузочную пробу — двухминутный (для юношей и женщин) и трехминутный (для мужчин) бег на месте в умеренном темпе (180 шагов в минуту) с высоким подниманием бедра. Если при этом пульс учащается более чем на 100 процентов и восстанавливается на второй-третьей минуте, приспособляемость к нагрузке — отличная, на четвертой — хорошая, на пятой — удовлетворительная. Увеличение пульса больше чем в два раза и не восстановление его в течение пяти минут свидетельствуют о плохой приспособляемости. В норме АД после двух-трех минутного бега на месте восстанавливается до исходной величины не позднее пятой минуты восстановительного периода (при хорошей приспособляемости к нагрузке — на четвертой или даже на третьей минуте).

По мере улучшения функционального состояния приспособляемость к нагрузке улучшается, что выражается в относительно меньшем учащении пульса и меньшем повышении максимального АД после пробы, а также в сокращении времени восстановления этих показателей.

Тест Руфье представляет собой довольно значительную нагрузку. У бегуна в положении сидя (после пяти минутного отдыха) измеряют пульс (Р1), затем он выполняет 30 приседаний за 30 секунд, после чего сразу же в положении стоя измеряется пульс (Р2). Затем испытуемый отдыхает сидя одну минуту, и вновь подсчитывается пульс (Рз) Все подсчеты проводятся в 15-ти секундные интервалы. Величина индекса Руфье вычисляется по формуле:

При величине индекса меньше 0 приспособляемость к нагрузке оценивается как отличная, 0—5 — хорошая, 6—10 — посредственная, 11—15 — слабая, больше 15 — неудовлетворительная.

Ортостатическая проба дает важную информацию о состоянии механизмов регуляции сердечно-сосудистой системы, а также о соответствии задаваемой тренировочной нагрузки функциональному состоянию физкультурника. Она заключается в переводе тела из горизонтального в вертикальное положение.

В норме у хорошо подготовленных физкультурников при ортостатической пробе систолическое давление незначительно уменьшается (на 3-6 мм рт.ст.) или совсем не изменяется, а диастолическое повышается в пределах 10-15% по отношению к его величине в горизонтальном положении тела. Учащение пульса не превышает 20 ударов в минуту у мужчин и 25 – у женщин. Более выраженная реакция на ортостатическую пробу может наблюдаться у детей.

Здоровые, физически нетренированные люди по результатам любого из названных способов тестирования в 60% случаев оказываются в «плохой» или «очень плохой» группе, хотя и не считают себя больными. «Хорошую» или «отличную» оценку получают только лица, ведущие здоровый образ жизни, занимающиеся аэробными тренировками и не имеющие лишнего веса.

В ряде случаев, например, из-за слабости мышц, болей в нижних конечностей (у лиц старшего возраста) пробу с 20 приседаниями провести не удается. В этих случаях для ориентировочной оценки функции кардио-респираторной системы показаны простые, общедоступные, хотя и не точно дозируемые физические нагрузки: медленный бег (иногда даже с опорой руками на спинку стула или подоконник), двух-трех минутная ходьба в доступном для человека темпе, комплекс легкой гимнастики. Появившиеся при этом неадекватности реакции могут дать полезную информацию в отношении лиц со сниженными резервными возможностями.

— Физические тренировки должны строго индивидуализироваться в зависимости от возраста, пола, состояния здоровья и физической подготовленности человека. Их объем и методика определяются с учетом особенностей трудовой деятельности и связанных с ней энергетических затрат. Такой подход позволяет нивелировать функциональные нарушения, связанные с трудовым процессом: перегрузку одних мышечных групп при недогрузке других, нарушение осанки и другие отклонения, вызванные однообразной работой.

Суточные энергетические затраты на мышечную работу должны быть в пределах 5000—20000 кДж (1200—4800 ккал), оптимально — 6300—12 500 кДж (1500—3000 ккал). Величина энергетических затрат на физическую работу 5000 кДж (1200 ккал) в сутки минимальна для обеспечения нормального функционирования организма. Труд, требующий расхода энергии более 21 000 кДж (5000 ккал) в сутки, является очень тяжелым.

Физические тренировки у лиц разных профессий должны строиться так, чтобы энергетические затраты, связанные с физической культурой и спортом, находились в соответствии с трудовыми затратами энергии. Суммарный расход энергии на трудовые процессы, физкультуру и активный отдых должен быть в оптимальных пределах 8400—12500 кДж (2000—3000 ккал) в сутки. Естественно, у лиц, занятых тяжелым физическим трудом с энергетическими затратами в пределах 21 000 кДж (5000 ккал) в сутки, физическая культура и активный отдых не должны сопровождаться большими «дополнительными затратами энергии. В этом случае их основная задача — устранение неравномерности развития мышечной системы человека, обусловленной спецификой труда. В то же время представителям различных видов умственного или легкого физического труда с энергетическими затратами 3350—3800 кДж (800—900 ккал) в сутки для достижения и поддержания хорошего физического состояния необходимы интенсивные физические тренировки с высокими энергетическими затратами.

Далее в таблице 1 приведены классификации различных видов труда, причем указаны энергетические затраты на различные виды деятельности человека, включая и занятия спортом. С помощью этих данных можно ориентировочно определить индивидуальный оптимальный объем энергетических затрат при физических тренировках.

Расход энергии на различные виды деятельности человека

Вид деятельности

Повседневная активность, включая траты в больничных условиях

Личная гигиена (одевание, умывание и др.)

Подъем в гору (с уклоном 5) со скоростью 3 км/ч

Подъем по лестнице

Спуск по лестнице

Передвижение в кресле на колесах

Пребывание на стульчаке у кровати

Пользование подкладным судном

Передвижение на костылях

Шитье ручное или на машине

Чистка обуви, картофеля

Стирка мелких вещей

Развешивание белья для сушки

Выбивание и чистка ковров

Канцелярская работа и умственный труд

Работа регистратора, почтальона

Печатание на машинке.

Учеба, слушание лекций, самоподготовка

Чтение лекций в аудиторий

Работа в лаборатории

Работа в больнице

Работа в легкой промышленности и в сфере обслуживания

Работа в парикмахерской

Работа в переплетной мастерской

Работа в прачечной

Работа в швейной мастерской

Работа на хлебозаводе

Каменная или кирпичная кладка

Работа на транспорте

Работа кочегара на паровозе

Работа в тяжелой промышленности

Машиностроительная и металлообрабатывающая промышленность

Работа в шахтах

Выемка угля или руды, крепежные работы

Работа киркой и лопатой

Работа на экскаваторе

Работа в сельском хозяйстве

Ручная копка свеклы

Пахота на лошади

Пахота на тракторе

Рыхление земли граблями

Упражнение в стрельбе

Активный отдых, физическая культура, спорт

Игра на пианино, скрипке, флейте

Езда на велосипеде со скоростью

Бег со скоростью

Ходьба на лыжах по пересеченной местности

Катание на коньках

Упражнения на снарядах

Трудотерапия больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Пробивание дырок, в коже полулежа

Плетение коврика сидя

Резьба по дереву полулежа

Вязание (23 петли в 1 мин)

Тканье на настольном станке

Переплетные работы (легкие)

Вырезание узора на коже сидя

Тканье на напольном станке

Резьба по дереву

Примечание. Таблица составлена по данным литературы. Приведенные энергетические затраты включают и основной обмен. Расход энергии указан для человека с массой тела 70—75 кг.

Судить об уровне энергетических затрат во время физических тренировок можно по частоте пульса, используя данные L. Brouha (1960) о затратах энергии при различной частоте сердечных сокращений. Если, например, в покое частота сердечных сокращений 60-70 в одну минуту, то во время физической работы при частоте пульса 80 в 1 минуту расходуется 2,5 ккал/мин., при 80-100 в 1 мин. – 2,5–5 ккал/мин., при 100-120 в 1 мин. — 5-7,5 ккал/мин., при 120-140 в 1 мин. – 7,5-10 ккал/мин., при 140-160 в 1 мин. – 10-12,5 ккал/мин., при 160-180 в 1 мин. – 12,5-15 ккал/мин.

Тренирующий эффект оздоровительной физкультуры будет проявляться при выполнении аэробных циклических нагрузок. Аэробные циклические нагрузки в относительно невысоком темпе на выносливость: ускоренная ходьба, бег, лыжи, плавание, гребля, езда на велосипеде и т.п. Большое распространение получила ритмическая гимнастика и танцетерааия. Определенным аэробным эффектом обладают и подвижные игры. Выполняются аэробные нагрузки без пауз для отдыха от 5-6 минут до нескольких часов, т.е. это длительные нагрузки. К организму в течении работы предъявляются требования, заставляющие его увеличивать потребление кислорода, в результате чего происходят изменения в легких, сердце, крови, сосудистой системе, работающих мышцах. Кислородный долг при этом в отличие от анаэробных нагрузок почти не нарастает. Тренировочный эффект аэробных нагрузок не ограничивается воздействием на каждое из звеньев кислородно-транспортной системы в смысле увеличения его функционального резерва. Гораздо более важным является их способность влиять на развитие атеросклероза, особенно коронарного и сосудов нижних конечностей. Антиатерогенные действия связывают с увеличением в крови липидов высокой плотности. Регулярные тренировки уменьшают свертываемость крови, обладают аспириноподобным действием. Нагрузки аэробного характера используют в качестве энергетического субстрата жир и, тем самым, коррегируют несоответствие рационов питания. Действие это особенно выражено после первых 20 минут работы, когда запасы углеводов расходуются. Если к сказанному прибавить отчетливое воздействие и повышение способности противостоять психическому стрессу, то станет ясно, почему аэробные тренировки заняли ведущее место в системе мероприятий по первичной и вторичной профилактике ИБС, артериальной гипертонии.

Аэробные тренировки выгодно отличаются от других видов физических нагрузок (например, атлетической гимнастики) тем, что не ведут к нарастанию мышечной массы. С повышением последней, как известно, происходит увеличение холестерина. С ростом аэробных способностей повышается устойчивость к инфекционным заболеваниям, имеются доказательства меньшего развития рака среди бегунов.

Такой широкий спектр благотворного влияния аэробных нагрузок на органы, системы, психику человека, его иммунитет и многое другое позволили в последнее десятилетие ряду отечественных и зарубежных авторов оценивать уровень здоровья людей по физическому состоянию, измеряемому величиной МПК, рассчитанной на 1 кг веса тела (мл/мин/кг), А это значит, что улучшить свое физическое состояние можно не только путем аэробных тренировок, но и за счет уменьшения веса тела.

Таким образом, понятие «физическое состояние» включает в себя конкретное числовое выражение физической работоспособности человека и одновременно, дает представление о его иммунитете, психоэмоциональном статусе, риске развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета.

Все вопросы повышения и поддержания физической работоспособности с помощью аэробных нагрузок подробно изложены в книгах К.Купера, Н.М.Амосова и в ряде других отечественных публикаций на эту тему. По мнению К.Купера — автора термина «аэробика», длительность и интенсивность нагрузок удобно рассчитывать через систему очков, набираемых в неделю. На оценку «хорошо» мужчины должны набрать 30-35 очков, женщины — 25-27 очков. Для получения «отличной» или «превосходной» оценки необходимо заработать 50 и 70 очков соответственно. Для того, чтобы набрать 50 или тем более 70 очко в, даже молодым людям надо тренироваться много месяцев. Задачей превентивной медицины настоящего момента является перевод большинства здорового населения хотя бы в среднюю или хорошую группы. Для этой цели разработан подготовительный период. Его должны пройди все, у кого физическое состояние оказалось ниже среднего.

Подготовительный период С течки зрения возникновения перегрузок и, как следствие этого, отсева новичков он наиболее ответственный. Его продолжительность может широко варьировать даже у людей одного и того же возраста. В представленной ниже разработанной Купером программе ходьбы для неподготовленных начинающих этот период составляет 4 месяца (см. табл. №2). К неподготовленным следует отнести, прежде всего, тех здоровых людей, которые не могут длительно идти в быстром темпе. Они в течение дня ходят мало и набирают не более 5 очков в неделю» В ряде случаев, особенно у лиц старшего возраста, на период повышения аэробных резервов уходит еще больше времени, что не должно огорчать ни врача, ни пациента. Важен не количественный прирост, а сам факт прогрессирования.

Врачу с каждым годом все чаще приходится решать вопрос о возможности занятий длительным бегом. Для его решения не нужны сложные исследования. Достаточно знать о пациенте, что он здоров и может длительно идти в быстром темпе, т.е. функционально подготовлен. Следует иметь ввиду, что в ряде случаев, даже при хорошей функциональной подготовке, длительный бег противопоказан: выраженное ожирение и остеохондроз, моче- и желчекаменная болезнь, отслойка сетчатки, высокая степень миопии, висцероптоз, нефроптоз.

В этом периоде даже при самом тщательном самоконтроле перегрузки возможны. При этом не имеет значения, с какого исходного физического состояния пациент начал стартовать — с ходьбы в среднем или быстром темпе, или сразу с бега трусцой. Процесс утомления кумулируется постепенно, незаметно и даже при быстром росте результатов. Перегрузка может выражаться в легкой усталости на следующий день, сонливости, появлении насморка, ангины, резком похудении. Человек заболевает, так как временно снижается иммунитет. Снижение иммунитета явление почти неизбежное. Оно возникает и у здоровых людей, и у спортсменов, и у больных одновременно с повышением нагрузочности занятий. Признаки перегрузки могут выявляться и на ЭКГ в виде изменений конечной части желудочкового комплекса, появлении аритмии. Иногда развивается астено-невротический синдром. Чем раньше замечены симптомы перегрузки, тем легче и быстрее с ними справиться. В далеко зашедших случаях для полного восстановления могут потребоваться многие месяцы, В целях профилактики снижения иммунитета некоторые авторы рекомендуют ежедневно принимать поливитамины , желательно с микроэлементами.

В этом же периоде часто возникают проблемы, связанные с перегрузкой опорно-двигательного аппарата. Он также требует адаптации к новым условиям функционирования. Может развиваться плоскостопие» пяточный экзостоз, воспаление сухожильных влагалищ, периостеопатия внутреннего гребня большеберцовой кости. В подобных случаях необходимо полностью отказаться от беговых нагрузок. Хороший лечебный эффект оказывают контрастные ванны. Отсутствие беговых нагрузок может заменить плавание, гребля, езда на велосипеде, ходьба по ступенькам. К бегу приступать можно только после полной ликвидации болезненных проявлений, В первые месяцы желательно в недельном цикле чередовать бег с другими видами аэробной деятельности. Профилактикой подобных нарушений является неукоснительное соблюдение правил тренировок, из которых основным является постепенность.

Имеется много вариантов постепенного развития аэробных способностей с помощью бега. Приведем в качестве примера один из них. Всесоюзным НИИ физической культуры и спорта разработана для начинающих бегать легкая для запоминания подготовительная программа. После небольшой разминки новичку предлагается пробежать столько времени, сколько человек может сделать без всяких усилий. Для здорового, нетренированного начинающего это время обычно составляет 7-9 минут. Затем, занимаясь 3-5 раз в неделю, следует каждую неделю прибавлять по одной минуте. Начинающим не рекомендуется превышать ЧСС 120 уд. в мин. Это легко контролируется самим бегуном: после ЧСС 120 уд. в мин. дышать становится труднее и носовое дыхание сменяется носо-ротовым. Постепенно прогрессируя, пациент достигает необходимого уровня тренированности. Наступает следующий период — поддерживающий.

Поддерживающий период длится всю жизнь. Оптимальной считается нагрузка 20-25 км в неделю. Она позволяет выйти на «отличное» физическое состояние. Тренировочная ЧСС для лиц разного возраста находится в диапазоне 110-I60 уд. в мин. и определяется формулой: 180 – возраст (60% МПК). Чем более тренирован человек, тем при большей частоте сердечных сокращений он может выполнять аэробную деятельность. Поскольку с возрастом восстановление после нагрузок замедляется, то до 30 лет можно тренироваться часто — 5-6 раз в неделю по 12-20 минут, до 40 лет — 4-5 раз в неделю и после 40 лет реже, 3-4 раза в неделю по 20-30 минут Таким образом, оптимальным вариантом поддерживающей дозы аэробной нагрузки для людей, например 40-50 лет, будет непрерывная мышечная работа с участием не менее 80% мускулатуры тела в течение 30-20 минут 3-4 раза в неделю. О снижении иммунитета в этом периоде говорить не приходится. Он устойчиво повышен по сравнению с нетренированными людьми. В повседневной жизни регулярно тренирующиеся болеют редко и выглядят моложе своего возраста. Занятия приносят им ощущение здоровья, что связано с повышенной выработкой в организме зндорфинов, ЧСС в покое у тренирующихся в аэробных видах, урежается и при отличной физической состоянии может составлять 46-52 уд. в мин. В ответ на функциональные пробы, ЧСС возрастает в меньшей степени и восстанавливается быстрее. Следует помнить — начинать занятия имеет смысл в том случае, если появилась уверенность, что они будут продолжены в течение всей жизни. Полное прекращение тренировок ставит человека в условия резкой гиподинамии. Эффект от тренировок в виде возросших аэробных способностей крайне непродолжителен. Даже у бегунов с большим стажем, после прекращения занятий он не выявляется уже через 3 месяца. Восстановление же прежней спортивной формы происходит значительно быстрее*

Кроме аэробных, здоровому человеку следует рекомендовать еще два вида физических: нагрузок -ежедневную гимнастику и кратковременные ускорения. Выполнять гимнастику можно в любое время дня, как самостоятельную процедуру, а также непосредственно перед или после аэробных нагрузок. Она является аффективным средством профилактики и лечения остеохондроза позвоночника, мышечной атрофии, изменений в связках и суставах; подготавливает к возможным непривычным усилиям, выполняемых руками, туловищем.

И, наконец, о скоростных нагрузка, С возрастом сердце человека постепенно «отвыкает» от резких ускорений физической деятельности (бег к отходящему автобусу или электричке, по ступенькам, опаздывание на самолет). При этом могут возникнуть опасные аритмии, признаки острой сердечной или коронарной недостаточности. Ежедневный быстрый подъем на 2-4 этажа является действенной профилактической мерой против подобных нарушений в различных экстремальных ситуациях.

В рамках здорового образа жизни весьма полезным является использование закаливания, самомассажа и многого другого, что ни в коем случае не может заменять тех трех видов мышечной деятельности, о которых говорилось выше.

Источник