- Хронический и острый бронхит: чем опасна болезнь и как её лечить

- Острый бронхит

- Хронический бронхит

- Формы хронического бронхита

- Причины заболевания

- Симптомы бронхита

- Осложнения

- Когда стоит обратиться к врачу

- Лечение

- Профилактика бронхита

- Аллергический бронхит

- МКБ-10

- Общие сведения

- Причины

- Факторы риска

- Патогенез

- Симптомы аллергического бронхита

- Осложнения

- Диагностика

- Лечение аллергического бронхита

- Немедикаментозная терапия

- Медикаментозное лечение

- Прогноз и профилактика

Хронический и острый бронхит: чем опасна болезнь и как её лечить

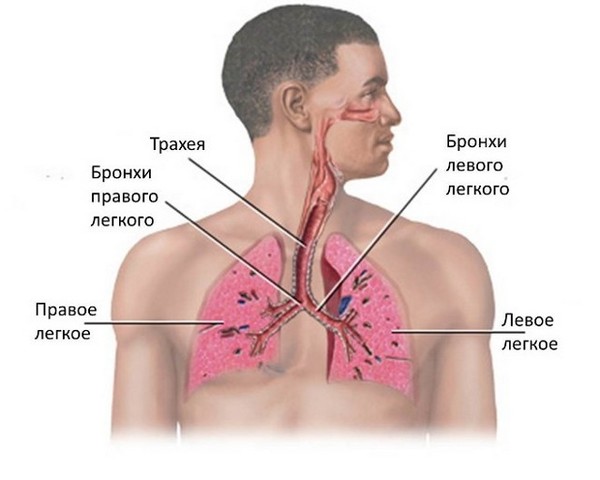

Бронхит – это патологическое состояние, при котором развивается воспаление бронхов. В свою очередь, бронхи – это пути, которые проводят воздух от трахеи к тканям легких, согревают воздушный поток, увлажняют и очищают его. Находятся они в нижней части трахеи и представляют собой две крупных ветви.

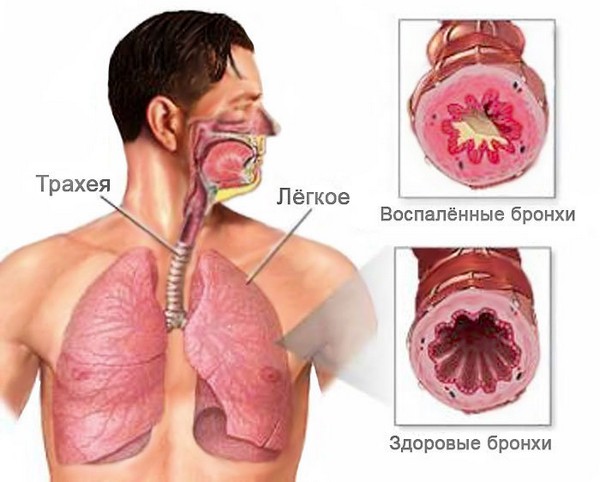

Болезнь вызывает воспаление слизистой оболочки или всей толщи бронхиальных стенок. Начинается чрезмерное выделение слизи, затрудняется дыхание. Организм пытается самостоятельно вывести лишнюю слизь, поэтому появляется сильный мучительный кашель. Патология может переходить из кратковременной острой в продолжительную хроническую форму, поэтому требует комплексного незамедлительного лечения.

Острый бронхит

Развивается в подавляющем большинстве случаев и представляет собой распространенное осложнение острой респираторной инфекции. Зачастую диагностируется у детей, так как они более восприимчивы к подобным инфекциям.

При остром поражении бронхов происходит размножение условно-патогенной микрофлоры. Слизистая меняет свою структуру, развивается поражение верхних слоев и стенок бронхов. Формируется отек слизистой, эпителиальные клетки отторгаются организмом, появляются инфильтраты на подслизистом слое. Процессы сопровождаются тяжелым продолжительным кашлем, который может сохраняться даже после излечения пациента.

Острая форма лечится в течение 3-4 недель. На протяжении этого времени восстанавливается структура и функции бронхов. При правильной и своевременной терапии прогноз благоприятный.

Хронический бронхит

При хроническом бронхите кашель с выделением мокроты наблюдается на протяжении не менее двух лет в течение трех месяцев ежегодно. При этом важно исключить наличие других причин кашля.

Такая форма чаще возникает у взрослых, так как формируется только при длительном раздражении бронхов. Причиной раздражения может быть не только многократно перенесенное острое заболевание, но и сигаретный дым, газы, пыль, химические испарения и прочие отрицательные факторы.

Продолжительное воздействие на слизистую бронхов неблагоприятных факторов вызывает изменения в слизистой, постепенное повышение выделения мокроты. Существенно снижается способность бронхов проводить воздух, а вентиляция легких нарушается.

Формы хронического бронхита

В зависимости от характера воспалительных процессов выделяют:

- гнойный бронхит – сопровождается кашлем с выделением гнойной мокроты;

- катаральный – выделения носят слизистый характер.

С учетом наличия нарушения проходимости (обструкции) дыхательных путей бронхит может быть:

- обструктивный – сопровождается отеком бронхов, который усложняет дыхание и утяжеляет течение болезни;

- необструктивный – заболевание, которое не сопровождается отеком и нарушением проходимости дыхательных путей.

По причинам развития болезни выделяют:

- инфекционный – возникает в результате попадания в организм инфекций, вирусов, бактерий;

- ингаляционный – представляет собой результат воздействия химических веществ на дыхательные пути (в эту же группу относится и бронхит у курильщиков);

- смешанный – развивается под действием нескольких причин (например, вирусные и химические предпосылки).

Причины заболевания

При острой и хронической формах причины развития патологического состояния бронхов несколько отличаются.

Острый бронхит в 90% случаев формируется в результате попадания в организм вирусной инфекции: гриппа, аденовируса, респираторно-синцитиального, коревого или коклюшного вируса, а также прочих возбудителей. Реже болезнь становится результатом бактериального поражения стафилококком, стрептококком, пневмококком и др.

Среди прочих факторов, которые способствуют развитию острой формы болезни:

- постоянное пребывание в помещении со слишком сухим, сырым или горячим воздухом;

- аллергическая предрасположенность;

- регулярное вдыхание пыли, вредных химических веществ (аммиака, хлора, кислот, сероводорода и др.);

- вредные привычки: курение, злоупотребление алкоголем;

- хронические инфекционные болезни носоглотки (синуситы, тонзиллиты, аденоидиты и др.);

- застойные процессы в легких и в малом круге кровообращения, вызванные сердечно-сосудистой недостаточностью;

- врожденные отклонения в работе бронхов и легких.

При хронической форме основной причиной развития признано курение. У курильщиков болезнь диагностируют в 2-5 раз чаще, чем у некурящих людей. Табачный дым наносит вред как при активном, так и при пассивном курении.

Среди прочих предпосылок развития хронической формы – повторно перенесенные и частые острые бронхиты, ОРВИ, пневмонии, болезни носоглотки. Инфекционная составляющая в таких условиях усугубляет уже имеющееся поражение бронхов.

Симптомы бронхита

Признаки патологии отличаются в зависимости от острой или хронической формы течения болезни:

| Острая форма | Хроническая форма |

|---|---|

|

|

Осложнения

Острый бронхит может провоцировать осложнение в виде бронхопневмонии – инфекционно-воспалительного процесса, который поражает легкие, вызывает лихорадку, сухой кашель, общую слабость.

Бесконтрольное прогрессирование хронического заболевания приводит к регулярным острым пневмониям и со временем переходит в обструктивную болезнь легких. При этом сужается просвет и отекает слизистая дыхательных путей, частично разрушаются легочные ткани.

Хронический бронхит также может стать причиной развития легочной гипертензии, сердечно-легочной недостаточности, эмфиземы легких, бронхоэктатичской болезни, пневмонии и ряда других опасных заболеваний.

Когда стоит обратиться к врачу

Крайне важно не пускать болезнь на самотек. К врачу нужно обращаться при появлении первых симптомов возможного бронхиального поражения: кашля, повышенной температуры, недомогания. Врач проведет диагностику, укажет, как и чем лечить бронхит и кашель, а дальнейшая терапия пройдет в домашних условиях под контролем доктора. В большинстве случаев патология не требует госпитализации.

Бесконтрольное течение острой болезни в большинстве случаев приводит к усугублению симптоматики, повторному развитию заболевания, переходу в хроническую болезнь и формированию осложнений.

Чтобы определить болезнь и изучить степень поражения бронхов, необходима комплексная диагностика пациента и изучение клинической картины. Этим занимается терапевт или педиатр, который назначает необходимые для диагностики обследования. При необходимости он направляет пациента на консультации к пульмонологу и другим смежным специалистам.

Если по результатам опроса и осмотра у врача появились подозрения на бронхит или другие схожие болезни, назначаются дополнительные обследования:

- расширенный клинический анализ крови – позволяет определить состояние организма, выявить наличие воспалительных процессов;

- лабораторный анализ мокроты – выявляет возбудитель болезни, определяет чувствительность патогена к разным типам антибиотиков;

- рентгенография – помогает выявить нарушения в легких, грудной полости, дыхательных путях, сердце;

- спирометрия – определяет объем воздуха в легких, позволяет обнаружить скрытые патологии.

Среди возможных дополнительных исследований: эхокардиография, электрокардиография, бронхография и др.

Лечение

Терапия бронхита носит комплексный характер, так как преследует цель избавить организм от инфекции, восстановить проходимость бронхов, устранить усугубляющие болезнь факторы.

В первые дни острой фазы необходимо придерживаться постельного режима, много пить, соблюдать молочно-растительную диету. Крайне важно отказаться от курения и поддерживать влажность воздуха в помещении, где находится больной, на уровне 40-60%.

Медикаментозная терапия острой стадии cводится к приему препаратов, которые облегчают симптомы и предотвращают развитие осложнений. Для этого используют:

- Противокашлевые средства. Блокируют кашлевой рефлекс, снижают интенсивность кашля. Принимают их до тех пор, пока кашель не станет влажным и не появится мокрота.

- Бронходилататоры. Лекарства, которые расширяют просвет легких. Нужны при наличии изнуряющего кашля, при котором не отходят мокроты. Могут использоваться в формате ингаляций.

- Отхаркивающие средства, муколитики, бронхолитики. Улучшают отхождение мокроты, восстанавливают эпителий бронхов.

- Противовоспалительные препараты. Используют при наличии выраженного воспаления в дыхательных путях. Снимают отек, боли, повышенную температуру.

- Антибиотики. Необходимы в том случае, если существует высокий риск развития осложнений.

Важную роль играет физиотерапия. Улучшить состояние пациента помогает лечебная гимнастика, физиотерапия, вибрационный массаж.

Хроническая форма заболевания требует продолжительного лечения как при обострении, так и во время ремиссии. Схема терапии предусматривает прием перечисленных препаратов по назначению врача, а также интенсивную программу легочной реабилитации, которая помогает снизить проявления болезни.

Максимально важно устранить из жизни пациента причину, которая спровоцировала развитие хронического бронхита, вести здоровый образ жизни, укреплять иммунитет и правильно питаться.

Профилактика бронхита

Профилактика легочных заболеваний – это комплексный и систематический процесс, цель которого – укрепить защитные силы организма и минимизировать воздействие факторов риска. Для этого необходимо в первую очередь отказаться от курения, защищать легкие от пыли, вредных химических соединений, слишком горячего или сухого воздуха. В рамках профилактики важно своевременно лечить хронические инфекции, предотвращать аллергические реакции и обязательно обращаться к врачу при первых признаках заболевания, проходить ежегодную вакцинацию от гриппа и пневмонии.

Источник

Аллергический бронхит

Аллергический бронхит — это воспаление стенок бронхов, которое возникает вследствие гиперергических иммунных реакций. Болезнь провоцируют различные аллергены: бытовые, растительные, инфекционные, продукты химического производства. Заболевание проявляется приступообразным кашлем, затруднением дыхания, явлениями дыхательной недостаточности. План диагностики включает рентгенографию грудной клетки, спирометрию, лабораторные исследования крови и мокроты. Лечение предполагает исключение контакта с аллергенами, медикаментозную терапию с применением бронходилататоров, кортикостероидов, антигистаминных препаратов.

МКБ-10

Общие сведения

Аллергический бронхит — распространенная проблема детского возраста. Заболевание обычно становится компонентом «аллергического марша» у детей, а если не проводится своевременное лечение, оно нередко трансформируется в бронхиальную астму. Поражение бронхолегочной системы с характерным обструктивным компонентом типично для дошкольников и школьников, в более раннем возрасте патология у детей встречается редко. Частота болезни постоянно увеличивается на фоне нарастающей сенсибилизации населения, что объясняет высокую актуальность проблемы и ее лечения.

Причины

Для формирования аллергического бронхита требуется провоцирующий фактор — эндогенный или экзогенный аллерген, в ответ на который у детей запускается характерная иммунная гиперергическая реакция. В раннем детском возрасте частым триггером выступают пищевые аллергены, по мере взросления ребенка на первый план выходит домашняя пыль, растительные факторы, продукты жизнедеятельности кишечных гельминтов. Все причины бронхита можно разделить на следующие группы:

- Ингаляционные. В эту категорию входят бытовые триггеры (пыль, клещи), эпидермальные антигены (шерсть и секреты домашних животных, частицы эпидермиса, волосы человека), пыльцевые аллергены. Развитие аллергического бронхита возможно при вдыхании паров лакокрасочных изделий, сильно пахнущей бытовой химии.

- Энтеральные. Пищевые факторы типичны для раннего возраста, именно они вызывают первые проявления поражения дыхательной системы у детей. Наиболее часто патологию провоцируют яйца, коровье молоко, орехи, цитрусовые. К энтеральным триггерам принадлежат некоторые лекарства.

- Инфекционные. Сюда относят характерные для детей гельминтозы (аскариды, власоглав, острицы), негативное воздействие простейших, плесневых грибов. Аллергическое воспаление бронхов нередко возникает как осложнение стафилококковой, стрептококковой инфекции, некоторых вирусных процессов при их некорректном лечении.

- Эндоаллергены. В эту категорию входят все виды аллергенов, которые образуются в организме под действием физических вредных факторов, при ишемии органов и тканей, изменении структуры белков макроорганизма во время инфекционных заболеваний.

Факторы риска

Помимо действия аллергенов, как непосредственной причины болезни, для развития патологии требуются предрасполагающие факторы. Более 50% детей имеют наследственную предрасположенность к атопическим заболеваниям, зачастую при детальной оценке анамнеза выявляется патологическое течение беременности и родов.

Кроме того, в последние десятилетия наметилась тенденция к росту числа аллергозов, что связано с антигенной нагрузкой на ребенка при использовании вакцин, сывороток, лекарств, повсеместным влиянием промышленных факторов, народными, а не традиционными методами лечения.

Патогенез

Развитие респираторного аллергоза протекает по первому (реагиновому) типу аллергической реакции, согласно классификации Джелла и Кумбса. Он проявляется усиленной выработкой иммуноглобулинов класса Е, а основными компонентами воспалительной реакции в стенке бронхов выступают базофилы, тучные клетки, эозинофилы. Специфической чертой такого процесса является быстрота появления симптоматики после контактного воздействия аллергенов.

В механизме формирования иммунного воспаления выделяют 3 последовательные фазы. Первая стадия — иммунологическая. Она начинается с неспецифического взаимодействия аллергена с макрофагами, в результате чего активизируется выработка специфических антител. В-лимфоциты начинают синтезировать IgE, которые циркулируют в кровотоке, оседают на тучных клетках и гладкомышечных элементах.

На втором этапе начинается патохимическая реакция. В ее развитии основную роль играют тучные клетки (базофилы), в цитоплазме которых присутствуют гранулы медиаторов. Начинается процесс дегрануляции: через 20-30 минут после взаимодействия с аллергеном выделяются медиаторы первого порядка — гистамин, триптаза, фактор хемотаксиса нейтрофилов, а спустя 2-6 часов медиаторы второго порядка — лейкотриены, тромбоксаны, простагландины.

Повреждение бронхов происходит на третьем этапе — при патофизиологической фазе иммунной реакции. Под влиянием воспалительных медиаторов развивается капилляропатия, формируются клеточные инфильтраты, возникает отечный синдром. На этой стадии у детей заметны клинические симптомы. наблюдается гиперреактивность бронхов, узость дыхательных путей, поэтому быстро нарастает обструктивный компонент.

Симптомы аллергического бронхита

Основным признаком болезни считается мучительный приступообразный кашель. Приступы с одинаковой частотой встречаются днем и ночью, могут усиливаться при повторном взаимодействии с триггером. При кашле выделяется незначительное количество вязкой слизистой или мутной мокроты. Нередко за 2-3 дня до появления кашлевых пароксизмов ребенок жалуется на першение в горле, водянистые выделения из носа.

Для поражения бронхов, протекающего с явлениями обструкции, типично свистящее дыхание. Эти звуки настолько сильно выражены, что родители замечают их даже на расстоянии. «Свист» в дыхательных путях усиливается при кашлевом приступе. Также у детей учащается дыхание до 25–30 и более за минуту, что свидетельствует о неэффективности вентиляции легких, появлении одышки, прогрессирующей гипоксии тканей.

Отличительной чертой аллергического бронхита служит умеренно выраженный интоксикационный синдром. У большинства детей температура тела нормальная или субфебрильная, из дополнительных симптомов беспокоят повышенная утомляемость, головные боли, снижение аппетита. Из-за частого мучительного кашля пациенты становятся раздражительными, ночные кашлевые приступы нарушают сон.

Помимо респираторных симптомов, могут проявляться другие признаки аллергии. Нередко образуются кожные высыпания: крупные волдыри, мелкие красные узелки, отечность и покраснение кожи. Сыпь сопровождается интенсивным кожным зудом. В случае проникновения аллергена через ЖКТ наблюдаются расстройства пищеварения: боли и спазмы в животе, тошнота, диарея.

Осложнения

При аллергическом бронхите у детей возможно развитие дыхательной недостаточности (ДН) вследствие явлений бронхообструкции. Сначала возникает компенсированный вариант, лечение которого не представляет сложностей, при отсутствии своевременной помощи ДН переходит в декомпенсированную фазу, сопровождающуюся артериальной гипоксемией, гиперкапнией. Такое состояние является одной из причин полиорганной недостаточности.

При затяжном течении аллергического бронхита отмечается негативное влияние кашля в целом на организм. Вследствие уменьшения присасывающего действия грудной клетки нарушается приток крови к сердцу, повышается артериальное давление. В сочетании с увеличенным венозным давлением появляются мелкие кровоизлияния в конъюнктиву глаз. Длительный сухой кашель приводит к неврозам, снижает качество жизни.

Аллергический бронхит у детей может возникать как первый приступ бронхиальной астмы, которая на начальном этапе, как правило, имеет стертую клиническую картину, напоминает типичную простуду. К настораживающим симптомам относят приступы непродуктивного кашля, которые сопровождаются затруднением выдоха. После окончания пароксизма беспокоят вялость, сонливость, апатичность.

Диагностика

При физикальном осмотре ребенка врачом-педиатром определяются сухие свистящие хрипы, бронховезикулярное дыхание с удлиненным выдохом (экспираторный визинг), коробочный звук при перкуссии над легкими. Выявление одышки, дыхания со «свистом» и мучительных кашлевых приступов дает возможность заподозрить аллергию в качестве этиологии бронхита. Для подтверждения диагноза и выбора лечения назначаются следующие диагностические методы:

- Рентгенография ОГК. При остром аллергическом бронхите изменения представлены двусторонним усилением легочного рисунка, расширением и деструктуризацией корней легких. При частых рецидивирующих воспалениях бронхов отмечается увеличение прозрачности легочных полей, расширение межреберных промежутков, уплощение купола диафрагмы.

- Функциональная диагностика. У детей старше 5 лет используется методика спирометрии, с помощью которой оценивается объемная скорость выдоха, индекс Тиффно, функциональная жизненная емкость легких. Для оперативной оценки пиковой скорости выдоха выполняется пикфлоуметрия. По результатам диагностики дифференцируют обструктивные и рестриктивные нарушения.

- Анализы мокроты. При микроскопическом исследовании мокроты выявляется повышенное число эозинофилов, появление характерных спиралей и кристаллов указывает на развитие бронхиальной астмы. Чтобы исключить инфекционную природу бронхита, используется бактериологический анализ мокроты, исследование на туберкулез.

- Анализы крови. При общеклиническом исследовании определяются эозинофилия, повышение СОЭ, в биохимическом анализе — повышение острофазовых показателей. Специфическим проявлением аллергического бронхита является увеличение уровня иммуноглобулина Е (от ˃1,5 МЕ/мл в возрасте до года, до ˃200 МЕ/мл для 10-16-летних пациентов и ˃100 МЕ/мл для взрослых). Утрети больных общий IgЕ не повышается, а растет только содержание специфических IgЕ к отдельным аллергенам.

- Кожные аллергопробы. После достижения ремиссии аллергического бронхита производится комплексная диагностика для выяснения причинно-зависимых факторов. Чтобы выявить клинически значимые аллергены и степень сенсибилизации, рекомендованы скарификационные пробы.

Лечение аллергического бронхита

Немедикаментозная терапия

Для быстрого купирования острого приступа, предупреждения его рецидивов необходимо изменение образа жизни ребенка, что позволяет по максимуму ограничить контакт с провоцирующим факторами. По возможности исключаются неспецифические факторы, раздражающие бронхи: холодный воздух, запыленность помещений, резкие запахи растений и косметических средств. Родителям категорически запрещено курить при ребенке.

Учитывая высокую распространенность пищевых аллергий у детей, схема лечения обязательно включает щадящую диету. Исключаются вещества, которые могут запустить приступ. К таковым относятся консерванты с метабисульфитом и окисью серы, многие пищевые красители, глутамат натрия. Чтобы не провоцировать псевдоаллергию, рекомендуется сократить потребление продуктов, содержащих гистамин.

При лечении важна адекватная гидратация: обильное питье воды, морсов, несладкого чая. Чтобы уменьшить раздражение бронхов, в помещении поддерживают температуру 20-22 градуса, влажность на уровне 50-60%. Чтобы стимулировать отхождение мокроты из бронхиального дерева, назначается дренажный массаж, дыхательная гимнастика, лечебная физкультура.

Медикаментозное лечение

Терапия аллергического бронхита подбирается педиатром совместно с детским пульмонологом и аллергологом-иммунологом. Лечение включает местные средства для расширения просвета бронхов, уменьшения интенсивности приступов кашля, а также системные лекарства, предназначенные для купирования специфического воспаления в тканях дыхательных путях. В терапевтических целях используются:

- Бронхолитики. Для ликвидации явлений бронхиальной обструкции показаны бронходилататоры короткого действия, которые вводятся при помощи ингалятора или небулайзера. В редких случаях в лечении используются пероральные производные метилксантинов.

- Муколитики. Для разжижения вязкой мокроты у детей применяются препараты амброксола, ацетилцистеина. Возможно назначение для лечения средств рефлекторного действия, фитопрепаратов. Хороший эффект дают ингаляции, которые увлажняют слизистую бронхов, способствуют эффективному отхаркиванию мокроты.

- Антигистаминные препараты. Медикаменты показаны для быстрой ликвидации гипериммунной реакции, уменьшения выброса медиаторов аллергии. Лечение может быть дополнено стабилизаторами клеточных мембран, другими современными противоаллергическими средствами.

- Противовоспалительные средства. Чтобы снизить отечность бронхов и ликвидировать другие симптомы болезни, подбираются средства из группы нестероидных противовоспалительных средств. В тяжелых случаях лечение дополняют ингаляционными или системными кортикостероидами.

При острой недостаточности проводится стандартный комплекс интенсивного лечения: восстановление проходимости дыхательных путей, искусственная оксигенация с введением носовых катетеров или накладыванием лицевой маски, а при тяжелом течении производится искусственная вентиляция легких. Схема лечения также включает улучшение дренажной функции бронхов: аспирацию секрета через эндобронхоскоп, ультразвуковые ингаляции, массаж грудной клетки.

Прогноз и профилактика

Комплексный подход к лечению аллергического бронхита с исключением провоцирующих факторов позволяет быстро купировать симптоматику, восстановить полноценную функцию дыхательной системы. Однако, патология нередко имеет хроническое рецидивирующее течение, может трансформироваться и проявляться в форме бронхиальной астмы, поэтому прогноз для жизни благоприятный, а для выздоровления — сомнительный.

Профилактика бронхита заключается в максимально возможном избегании аллергизирующих воздействий, своевременной терапии острых респираторных инфекций. Для повышения неспецифической резистентности организма требуется сбалансированное витаминизированное питание, укрепление иммунитета, рациональный режим двигательной активности. Для предупреждения рецидива аллергического бронхита проводится диспансерное наблюдение.

Источник