- Ботанический сад лекарственных растений Московской медицинской академии им И.М. Сеченова

- Ботанический сад Вилар в Бутово

- Режим работы ботанического сада Вилар

- Стоимость аренды беседок и шатров в ботаническом сад Вилар на 2012 год

- Можно ли просто погулять в ботаническом саду Вилар бесплатно?

- Два способа попасть в парк, не заплатив

- Участок полезных растений

Ботанический сад лекарственных растений Московской медицинской академии им И.М. Сеченова

Ботанический сад лекарственных растений, принадлежащий Первому Московскому медицинскому университету, осенью 2011 года отметил своё 65-летие. Однако все юбилеи сад отмечает дважды. Поскольку приказ об образовании сада был издан в ноябре, никакие реальные работы на местности уже провести не успели. И весной 1947 года на левом берегу Москвы реки были начаты работы по закладке сада. Поэтому именно это время нынешние сотрудники считают датой рождения сада. За эти годы в нём прошли практику несколько тысяч студентов фармацевтического факультета. Первоначально сад принадлежал Московскому фармацевтическому институту, который был самостоятельным учебным заведением до 1958 года. После этого фарминститут был введён в состав Первого Московского медицинского института имени И.М. Сеченова на правах факультета.

Проект сада был разработан Борисом Матвеевичем Гринером при участии известного ботаника-флориста Владимира Николаевича Ворошилова. Ботанический сад создавался для практики студентов по ботанике и фармакогнозии, а также как база для научной работы сотрудников и студентов в области исследования лекарственных растений. Для создания сада институту был выделен на правах аренды участок земли около 5 га на левом берегу реки Москвы напротив Поклонной горы, расположенный между линиями Окружной Смоленского направления и Белорусской железных дорог. В дальнейшем он перешёл в собственность института. Институт должен был создать на этом месте сад в виде небольшого паркового массива, играющего не только роль научной базы, но и являющегося достойной частью зелёного наряда столицы.

Отведённая территория была пустырём, на котором местами размещались огороды. Начинать пришлось с расчистки территории и выравнивания профиля. Это были трудные послевоенные годы, и все работы производились вручную.

Насколько известно сотрудникам сада, его планировка уникальна. Куртины различных видов сгруппированы в кварталы (сектора), включающие растения с одинаковым лекарственным действием (сердечно-сосудистые, кровоостанавливающие, витаминные, ароматические, и т.д.), первоначально рядом с древесными растениями проектировалось размещение травянистых видов того же фармакологического действия. Но опыт первых же двух лет показал, что уход за ними чрезвычайно сложен, в связи с этим травянистые растения были вынесены на специальный участок, спланированный в виде прямоугольных делянок. После нескольких массовых субботников силами студентов и сотрудников института была расчищена и перекопана территория, сооружены парники и высажены первые деревья и кустарники. В настоящее время эти посадки образуют живописные группы высокоствольных берёз, лип, каштанов и др. деревьев. Одновременно были высеяны семена некоторых лекарственных растений, но в первый год, по воспоминаниям Т.И. Тольцман, большая часть территории была засеяна календулой, которая во время цветения образовала море золотистых цветов.

Парк спланирован в ландшафтном стиле, с размещением деревьев и кустарников куртинами, состоящими из различного числа экземпляров одного вида, или отдельными крупными растениями (солитерами). Смешанных куртин немного. Куртины разделены полянами, засеянными луговой травой, образующей газон. В настоящее время часть первоначально высаженных древесных растений по разным причинам выпала, и многие виды представлены единичными экземплярами. По газону группами были размещены насаждения красивоцветущих многолетников (ирисы, лилии, спаржа, лилейники, гелениум, монарда, мак восточный и другие). Часть этих посадок сохранились до настоящего времени.

Между куртинами проходили криволинейные дорожки, соответствующие стилю парковых насаждений. Лишь в центре имеется прямая асфальтированная дорожка, нарушающая, к сожалению, стиль парка. Кроме дендрария были запланированы, а затем и оборудованы учебный питомник, школа сеянцев, парники и теплица для южных растений, просуществовавшая до 1984 года. В первые годы существования сада обмен растениями с остальными ботаническими садами Москвы и приобретение саженцев в садоводческих хозяйствах были незначительны, так как в годы войны работы по выращиванию саженцев практически прекратились. Таким образом, коллекция сада создана практически только из своего посадочного материала.

До настоящего времени коллекция сада постоянно расширяется как за счёт растений, привозимых из экспедиций сотрудниками сада и института и студентами, так и за счёт растений, выращенных из семян и полученных по обмену с другими садами и любителями. На систематическом участке сохранились кусты чемерицы Лобеля, привезенные из Приокско-Террасного заповедника ещё в 1952 году. В коллекции сада насчитывается около 20 видов редких и исчезающих растений, занесённых в Красную книгу России последнего издания, и виды из Красных книг Москвы и Московской области, несколько видов, занесённых в Международную Красную книгу. Благодаря своей богатой коллекции лекарственных и редких растений, наш ботанический сад зарегистрирован в Международном справочнике Ботанических садов мира, издаваемом ЮНЕСКО. Ботанический сад входит в международный союз Ботанических садов и ведёт обмен семенами с многочисленными ботаническими садами СНГ и дальнего зарубежья.

В настоящее время Ботанический сад Университета состоит из дендрария, систематического (фармакопейного) участка, школы-питомника, опытных участков и цветников. На территории сада имеется лабораторный корпус с учебными аудиториями.

Пониженное по рельефу положение сада (в пойме реки) обуславливает большую, по сравнению с возвышенными частями города, повторяемость осенних и зимних заморозков Можно сказать, что микроклимат в саду отличается большими перепадами температур по сравнению с окружающими его территориями. Зимой в саду застаивается холодный воздух, и температура достигает нижней отметки объявленной по прогнозу гидрометеоцентра. Особенно большой урон коллекции сада был нанесён морозной зимой 1978/79 года, когда в Москве наблюдался абсолютный минимум зимней температуры -43º. Летом же сад, наоборот, прогревается значительно сильнее, чему способствует то, что густая растительность задерживает ветер. В результате в саду плодоносят некоторые растения, требующие высоких летних температур, например грецкий и скальный орехи, два вида абрикосов, магнолия кобус.

Начало цветения первого весеннего растения — подснежника Воронова в среднем приходится на 1 апреля. В это же время цветут виды ольхи и лещины. В начале мая зацветают абрикосы и магнолия кобус, а затем плодовый сад.

До недавнего времени, пока не зацвело молодое дерево в Аптекарском огороде, наша магнолия была единственным цветущим деревом этого вида в Москве, где во всех ботанических садах насчитывается всего 7 деревьев разного возраста. Наше дерево, обильно цветущее уже более 25 лет абсолютно уникально, и является гордостью сада. В 2005 году оно впервые дало вызревшие семена, которые, к сожалению тогда не взошли. Несколько раз за это время нам удалось получить сеянцы, но они ни разу не перезимовали.

За время, прошедшее с закладки сада, в использовании лекарственных растений произошли большие изменения, и многие растения по разным причинам вышли из употребления в официальной медицине, но сохранились в нашей коллекции.

Таким образом, коллекция сада включает растения, изучаемые студентами по программам кафедр ботаники и фармакогнозии; растения, использовавшиеся в медицине прошлых лет, а также применяемые в настоящее время в гомеопатии, народной медицине и фитотерапии, но не введённые в государственный реестр. Ботанический сад имеет также коллекцию декоративных растений и дикорастущих пищевых растений, что связано с научными интересами сотрудников сада.

Общее количество древесных видов, относящихся к 50 семействам, 122 родам достигает 290, некоторые из них имеют различные сорта и формы. Виды травянистых растений хуже поддаются учёту, поскольку посев однолетних и двулетних растений производится по потребностям кафедр, а декоративных растений – в зависимости от наличия семян. Кроме того, значительное количество травянистых растений местной флоры растет в саду без помощи человека. Поэтому точное количество видов указать трудно, но они относятся к 77 семействам.

Обширна и интересна грибная флора сада. На нашей территории растут 37 видов съедобных грибов, среди них такие интересные, как лангермания гигантская, максимальный вес которой был 7.5 кг, зонтики пёстрые, трутовик серно-желтый. Среди наших грибов есть даже два вида, занесённых в Красную книгу Подмосковья.

Источник

Ботанический сад Вилар в Бутово

Ботанический сад Вилар располагается по адресу: Москва, Грина, 1, находится между Симферопольским шоссе и Северным Бутово. Ботанический сад окружен глухим забором. На его территории находится:

- овраг, приток реки Битца, с 3-мя зарыбленными прудами.

- 28 оборудованных для комфортной рыбалки мест (рыбалка платная).

- 2 беседки на 30 и 50 мест для отдыха, оборудованные мангалом, столами и лавками

Институт научно-исследовательских работ по изысканию лекарственных растений находится на противоположной стороне Варшавского шоссе.

Режим работы ботанического сада Вилар

Стоимость аренды беседок и шатров в ботаническом сад Вилар на 2012 год

(их сайт в 2014 г вообще не работает — upd admin 23.03.14)

Можно ли просто погулять в ботаническом саду Вилар бесплатно?

Информация для рыболовов, а также для желающих просто прогуляться по ботаническому саду без рыбалки — это запрещено… только за бабки — 300р с человека, Увы!

Два способа попасть в парк, не заплатив

Сначала мы пошли ко входу со стороны домов и дворов, как когда-то, 14 лет назад, когда совершали здесь утренние пробежки. Входа нет, прошли вдоль забора — глухо. Смотрим — загорают. Спрашиваю:

— а вход где?

— Воооон там и вход платный, 300р,

тут подходят другие местные и машут рукой, мол пойдем покажем.

Показывает, прям в 10 метрах оттуда, в кустах есть расширение, но в верхней части забора, а потому и не такой очевидный. Мы перелезли под мудрые наставления местных (охранники ходят с собаками — проверяют, пруды под видеонаблюдением), нам пожелали удачи и мы скрылись в чаще)))). Прошли сквозь бурелом и вышли на асфальт, прошли метров 300 и решили дальше не рисковать.

Потом мы вернулись в машине и поехали к официальному входу в ботанический сад, а вот и он:

Паркуемся, я выхожу и иду к охране. Объясняю мужчине, что хотим арендовать беседку, какие условия, цены и т.п. Потом он предлагает посмотреть беседку в будни, а сейчас она занята народом. Тогда уламываю его посмотреть сейчас со стороны и… нас пускают! Мы попадаем в заповедник моего детства. 7 лет прогулок по этому саду.

Источник

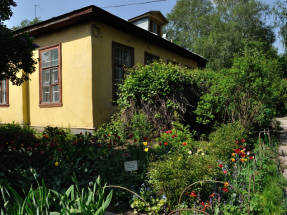

Участок полезных растений

|

| Участок полезных растений. На переднем плане — экспозиция лекарственных растений. Всего на участке представлено более 500 видов, сортов и форм. |

Участок полезных растений (куратор- ст. научн. сотрудник Е.И. Терентьева), занимающий 3600 кв. м, – один из самых богатых по набору культур. Концепция его коллекций была разработана первой заведующей П.Т. Коломиец (1953-1973) при участии И.И. Кропотовой и С.П. Михайловой. В дальнейшем долгие годы куратором участка была М.Г.Васильева, пополнившая экспозицию могими видами и сортами полезных растений На квадратных делянках демонстрируются более 500 видов и сортов полевых, овощных, технических, дубильных, эфиромасличных, медоносных, красильных, витаминоносных и лекарственных растений. Единое целое с травянистыми растениями составляют деревья и кустарники, которыми обсажен участок. Среди них бархат амурский, или амурское пробковое дерево (Phellodendron amurense) – представитель группы технических растений, дуб черешчатый (Quercus robur), виды рода ива (Salix), сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), лиственница (Larix sibirica) – корьевые дубители, и др. Около 50 видов представляют группу красильных растений – источников натуральных красок. От 30 до 50 видов включают экспозиции эфиромасличных, масличных и овощных растений.

|

| Куратор участка полезных растений Елена Игоревна Терентьева |

Лекарственные растения издавна привлекали особое внимание. Традиционно они наиболее широко представлены в коллекции участка и неизменно специально демонстрируются во время учебных и обзорных экскурсий по Саду. Участок лекарственных растений является базой для проведения производственной практики студентов и учащихся фармацевтических вузов и училищ. К настоящему времени в коллекции около 300 фармакопейных видов, из них более 250 – травянистые и около 50 – древесные и кустарниковые растения. На участке представлены лекарственные растения обладающие разными фармакологическими свойствами:1) действующими на центральную нервную систему (ЦНС), 2) применяемыми при сердечно-сосудистых заболеваниях, 3) применяемыми как кровоостанавливающее средство, 4) обладающими желчегонным действием, 5) применяемыми как вяжущее, антисептическое и противовоспалительное средство. Кроме того на участке представлена экспозици витаминных растений. Первая группа представлена растениями, препараты которых стимулируют ЦНС. Секуринега полукустарниковая (Securinega suffruticosa) – раскидистый кустарник из семейства молочайных. Распространена в Приморье, Приамурье, Восточном Забайкалье. Родиола розовая (Rhodiola rosea), элеутерококк колючий (Eleutherococcus senticosus) и левзея сафлоровидная (Rhaponticum carthamoides), встречающиеся в Приморье , на северо-востоке Китая и в Северной Корее. Эти растения по–прежнему очень популярны в народной медицине и считаются хорошими средствами при утомлении и упадке сил. Валерьяна лекарственная (Valeriana officinalis) и пустырник сердечный (Leonurus cardiaca) многолетние травянистые растения, содержащие вещества, успокаивающие центральную нервную систему. К группе растений, действующих на ЦНС в качестве противокашлевых средств, относится мачок желтый (Glaucium flavum) однолетнее растение из семейства маковых.

Среди растений, препараты которых применяются при сердечно-сосудистых заболеваниях демонстрируются разные виды наперстянок из семейства норичниковых: наперстянка шерстистая (Digitalis lanata ), н. пурпурная (D. purpurea) и н. ржавая (D. ferruginea). К этой же группе относится ландыш майский (Convallaria majalis L.) из семейства лилейных и горицвет весенний (Adonis vernalis L.) из семейства лютиковых. Из растений, применяемых в качестве отхаркивающих средств хотелось бы отметиь синюху голубую (Polemonium coeruleum L.), алтей лекарственный (Althaea officinalis L.) и солодку голую (Glycyrrhiza glabra L.). Корень солодки используется не только при изготовлении отхаркивающих средств, а также применяетсяпри бронхиальной астме, аллергических дерматитах и экземе. К растениям, обладающим слабительными свойствами относится клещевина обыкновенная (Ricinus communis L.) из семейства молочайных. В природе это многолетний кустарник. Родина его – Африка. В условиях культуры – однолетнее крупное травянистое растение. Из плодов клещевины получают касторовое масло, которое входит в состав мазей, бальзамов для лечения ожогов, язв и смягчения кожи.

Среди растений содержащих дубильные вещества широко известны зверобой продырявленный (Hypericum perforatum), лапчатка прямостоячая (Potentilla erecta), горец змеиный (Polygonum bistorta), шалфей лекарственный (Salvia officinalis). На участке представлены два вида диоскореи: диоскорея кавказская (Dioscorea caucasica) и диоскорея ниппонская (Dioscorea nipponica). Оба вида содержат стероидные сапонины, используемые при лечении атеросклероза. Из витаминных растений представлены: шиповник майский (Rosa majalis), североамериканская рябина черноплодная (Aronia melanocarpa), дальневосточная актинидия коломикта (Actinidia kolomicta). Актинидия коломикта-деревянистая – лиана смешаных лесов, достигающая в длину до 10 м. Культивируется в России как ягодное растение.По содержанию аскорбиновой кислоты плоды актинидии превосходят черную смородину, лимоны, апельсины и уступают только некоторым видам шиповника. Листья актинидии также содержат аскорбиновую кислоту (до 0,1%).

На участке выращиваются и травы, которые до недавнего времени не рассматривались как лекарственные. К ним относятся, например, эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea). Теперь ее считают средством, стимулирующим иммунную систему.

Есть растения, лечебные свойства которых неоправданно забыты, и они чаще используются в декоративном садоводстве: чернушка посевная (Nigella sativa), настурция большая (Tropaeolum majus) и мальва лесная (Malva sylvestris).

Среди экспозиций начального периода нового Сада была и экспозиция степных ценозов. Начиная с 1954 г., по инициативе В.А. Сорокиной (в то время зам. директора по научной работе) был поставлен интересный опыт по созданию экспозиции зональных степей европейской части СССР.

Из трёх заповедников, которые можно считать эталонами зональной степной растительности, были привезены и высажены на специально подготовленных участках дернины, выкопанные непосредственно в целинных степях. Первый из заповедников – Центрально-Чернозёмный – находится в лесостепной зоне (Курская обл.); второй – Стрелецкая степь – на севере степной зоны (Луганская обл.), третий – Аскания Нова – на юге степной зоны (Херсонская обл.). Было проведено несколько длительных экспедиций по сбору материала. В работе по созданию экспозиции степей кроме В.А. Сорокиной участвовали И.К. Артамонова, А.Г. Кузнецова (Ковалёва) и садовые рабочие. Дернины выкапывали осенью и отправляли в контейнерах по железной дороге: всего было 19 контейнеров общим весом около 57 тонн!

О первых итогах опыта — успешного, как казалось В.А. Сорокиной, она сообщила в Ботаническом журнале (1960). В статье было отмечено, что, хотя некоторые растения выпали вскоре после посадки дернин, большинство хорошо прижились, цветут и даже дают самосев. Однако явные изменения уже в первые годы нельзя было не заметить: многие растения имели высоту, в 1,5-2 раза большую, чем в природе, злаки утратили восковой налёт и т.д. С годами перемены шли всё быстрее, несмотря на тщательную прополку и подсадку растений из питомника. И, наконец, экспозиции практически полностью переродились и их называли степными лишь по старой памяти. Их пришлось распахать и разместить здесь посадки других растений. Сейчас мы вспоминаем об этом, увы, неудачном эксперименте, чтобы предостеречь других от его повторения в будущем (не говоря уж о, по сути, варварском методе переноса степей на север).

Источник