Биотрансформация лекарственных средств.

Под биотрансформацией, или метаболизмом, понимают комплекс физико-химических и биохимических превращений лекарственных средств, в процессе которых образуются пол.ярные водорастворимые вещества (метаболиты), которые легче выводятся из организма. В большинстве случаев метаболиты лекарственных средств менее биологически активны и менее токсичны, чем исходные соединения. Однако биотрансформация некоторых веществ приводит к образованию метаболитов, более активных по сравнению с введенными в организм веществами.

Различают два типа реакций метаболизма лекарственных препаратов в организме: несинтетические и синтетические. Несинтетические реакции метаболизма лекарственных препаратов можно разделить на две группы: катализируемые ферментами эндоплазматического ретикулума (микросомальные) и катализируемые ферментами другой локализации (немикросомальные). К несинтетическим реакциям относятся окисление, восстановление и гидролиз. В основе синтетических реакций лежит конъюгация лекарственных средств с эндогенными субстратами (глюкуроновая кислота, сульфаты, глицин, глутатион, метильные группы и вода). Соединение этих веществ с лекарственными препаратами происходит через ряд функциональных групп: гидроксильную, карбоксильную, аминную, эпоксидную. После завершения реакции молекула препарата становится более полярной и, следовательно, легче выводится из организма.

Все лекарственные средства, вводимые внутрь, до поступления в системный кровоток проходят через печень, поэтому их разделяют на две группы — с высоким и с низким печеночным клиренсом. Для лекарственных веществ первой группы характерна высокая степень экстракции гепатоцитами из крови.

Способность печени метаболизировать эти препараты зависит от скорости кровотока. Печеночный клиренс лекарственных веществ второй группы зависит не от скорости кровотока, а от емкости ферментативных систем печени, метаболизирующих данные препараты. Последние могут обладать высокой (дифенин, хинидин, толбутамид) или низкой степенью связывания с белками (теофиллин, парацетамол).

Метаболизм веществ с низким печеночным клиренсом и высокой способностью к связыванию с белками зависит прежде всего от скорости их связывания с белками, а не от скорости кровотока в печени.

На биотрансформацию лекарственных средств в организме влияют возраст, пол, окружающая среда, характер питания, заболевания и т.д.

Печень является основным органом метаболизма лекарственных веществ, поэтому любое ее патологическое состояние отражается на фармакокинетике препаратов. При циррозах печени нарушается не только функция гепатоцитов, но и ее кровообращение. При этом особенно изменяется фармакокинетика и биодоступность препаратов с высоким печеночным клиренсом Увеличение биодоступности лекарственных средств с высоким печеночным клиренсом при пероральном применении больными циррозом печени объясняется, с одной стороны, снижением метаболизма, с другой — наличием портокавальных анастомозов, по которым препарат поступает в системное кровообращение, минуя печень. Метаболизм препаратов с высоким печеночным клиренсом, введенных внутривенно, снижен у больных циррозом печени, однако степень такого снижения очень различна. Колебание этого параметра зависит скорее всего от способности гепатоцитов метаболизировать лекарственные средства в зависимости от характера кровотока в печени. Метаболизм веществ с низким печеночным клиренсом, таких как теофиллин и диазепам, также изменяется при циррозе. В тяжелых случаях, когда снижается концентрация альбумина в крови, перестраивается метаболизм кислых препаратов, активно связывающихся с белками (например, фенитоина и толбутамида), поскольку возрастает концентрация свободной фракции препаратов. В целом при заболеваниях печени клиренс лекарственных средств обычно уменьшается, а период их полувыведения возрастает в результате снижения кровотока в печени и экстракции их гепатоцитами, а также увеличения объема распределения препарата. В свою очередь, уменьшение экстракции лекарств гепатоцитами обусловлено снижать активность микросомальных ферментов. Существует большая группа веществ, включающихся в печеночный метаболизм, активирующих, подавляющих и даже разрушающих цигохром Р 450 . К числу последних относятся ксикаин, совкаин, бенкаин, индерал, вискен, эралдин и т.д. Более значительной является группа веществ, индуцирующих синтез ферментативных белков печени, по-видимому, с участием НАДФ.Н2-цитохром Р 450 редуктазы, цитохрома Р 420 , N- и 0-деметилаз микросом, ионов Mg2+,Са2+, Мп2+. Это гексобарбитал, фенобарбитал, пентобарбитал, фенилбутазон, кофеин, этанол, никотин, бутадион, нейролептики, амидопирин, хлорциклизин, димедрол, мепробамат, трициклические антидепрессанты, бензонал, хинин, кордиамин, многие хлорсодержащие пестициды. Показано, что в активации этими веществами ферментов печени участвует глюкуронилтрансфераза. При этом возрастает синтез РНК и микросомальных белков. Индукторы усиливают не только метаболизм лекарственных веществ в печени, но и их выведение с желчью. Причем ускоряется метаболизм не только вводимых вместе с ними лекарственных препаратов, но и самих индукторов.

Хотя немикросомальные ферменты участвуют в биотрансформации небольшого числа лекарственных веществ, они все же играют важную роль в метаболизме. Все виды конъюгации, исключая глюкуронидную, восстановления и гидролиза лекарственных препаратов, катализируются немикросомальными ферментами. Такие реакции вносят вклад в биотрансформацию ряда распространенных лекарственных средств, в том числе ацетилсалициловой кислоты и сульфаниламидов. Немикросомальная биотрансформация препаратов происходит главным образом в печени, однако она осуществляется также в плазме крови и других тканях.

При пероральном применении лекарственные вещества, всасывающиеся слизистой оболочкой кишечника, поступают сначала в портальную систему, а лишь затем в системный кровоток. Интенсивные и многочисленные реакции метаболизма протекают уже в стенке кишечника (почти все известные синтетические и несинтетические реакции). Например, изадрин подвергается конъюгации с сульфатами, гидралазин — ацетилированию. Некоторые лекарственные вещества метаболизируются неспецифическими ферментами (пенициллины, аминазы) или бактериями кишечника (метотрексат, леводопа), что может иметь большое практическое значение. Так, у некоторых больных абсорбция аминазина снижена до минимума вследствие значительного его метаболизма в кишечнике. Необходимо все же подчеркнуть, что основные процессы биотрансформации происходят в печени.

Метаболизм лекарственных веществ до попадания в системный кровоток при прохождении через стенку желудочно-кишечного тракта и печень называют «эффектом первого прохождения». Степень метаболизма лекарственных средств при первом прохождении определяется метаболической емкостью ферментов для данного препарата, скоростью метаболических реакций и абсорбции. Если лекарственное вещество применяют перорально в небольшой дозе, а емкость ферментов и скорость метаболизма его значительны, то большая часть препарата биотрансформируется, за счет чего снижается его биодоступность. С увеличением дозы лекарственного средств ферментативные системы, участвующие в метаболизме первого прохождения, могут насыщаться, и биодоступность препарата увеличивается.

Выведение лекарственных веществ из организма.

Различают несколько путей выведения (экскреции) лекарственных веществ и их метаболитов из организма. К основным относят выведение с калом и мочой, меньшее значение имеет выведение с воздухом, потом, слюной и слезной жидкостью.

Выведение с мочой

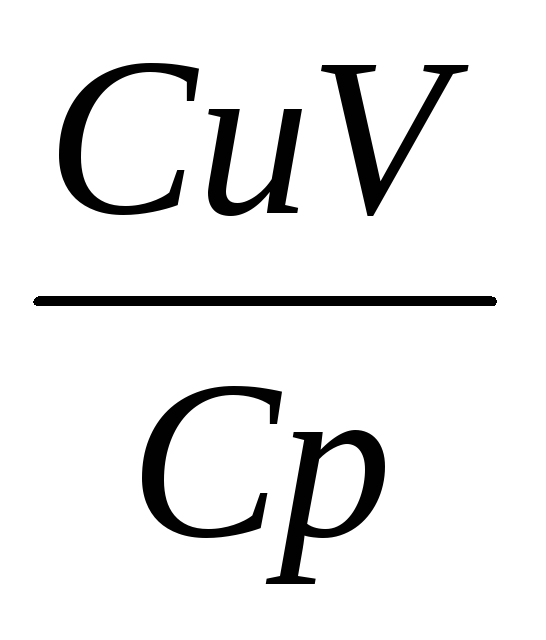

Для оценки скорости выведения лекарственного вещества с мочой определяют его почечный клиренс:

где Сu — концентрация вещества в моче и Ср – в плазме (мкг/мл или нг/мл), а V — скорость мочеотделения (мл/мин).

Лекарственные препараты выводятся с мочой путем клубочковой фильтрации и канальцевой секреции. Большое значение имеет также их реабсорбция в канальцах почек. Кровь, попадающая в почки, фильтруется в клубочках. При этом лекарственные вещества проникают через стенку капилляров в просвет канальцев. Фильтруется только та часть препарата, которая находится в свободном состоянии. При прохождении через канальцы часть лекарственного вещества реабсорбируется и возвращается в плазму крови. Многие лекарственные вещества активно секретируются из капилляров и перитубулярной жидкости в просвет канальцев. При почечной недостаточности клубочковая фильтрация снижается, и выведение различных препаратов нарушается, что приводит к увеличению их концентрации в крови. Дозу препаратов, которые выводятся с мочой, при прогрессировании уремии следует снизить. Канальцевая секреция органических кислот может быть блокирована пробенецидом, что приводит к увеличению периода их полувыведения. рН мочи влияет на выведение почками некоторых слабых кислот и оснований.Первые быстрее выводятся при щелочной реакции мочи, а вторые — при кислой.

Выведение с желчью. Из печени лекарственные вещества в виде метаболитов или в неизмененном виде пассивно или с помощью активных транспортных систем поступают в желчь. В дальнейшем лекарственные препараты или их метаболиты выводятся из организма с калом. Под влиянием ферментов желудочно-кишечного тракта или бактериальной микрофлоры они могут превращаться в другие соединения, которые реабсорбируются и вновь доставляются в печень, где претерпевают новый цикл метаболических превращений. Подобный цикл носит название энтерогепатической циркуляции. На выведение лекарственных средств с желчью влияют молекулярная масса соединений, их химическая природа, состояние гепатоцитов и желчевыводящих путей, интенсивность связывания препаратов с клетками печени.

Печеночный клиренс препаратов можно определить при исследовании дуоденального содержимого, полученного с помощью зонда. Степень выведения лекарственных веществ с желчью особенно важно учитывать при лечении больных с печеночной недостаточностью, а также воспалительными заболеваниями желчных путей.

Выведение с молоком. Многие лекарственные вещества могут выводиться с грудным молоком. Как правило, концентрация лекарственных средств в молоке матери слишком мала для того, чтобы оказать действие на новорожденного. Однако в некоторых случаях количество поглощаемого с молоком лекарственного средства может представлять опасность для ребенка..

Реакция грудного молока несколько более кислая (рН7), чем плазмы крови, поэтому вещества со свойствами слабых оснований, которые становятся более ионизированными при уменьшении рН, могут быть обнаружены в молоке в концентрациях, равных или более высоких, чем в плазме крови. Препараты, не являющиеся электролитами, легко проникают в молоко независимо от рН среды.

Сведений о безопасности для новорожденных многих лекарственных средств не имеется, поэтому фармакотерапию у кормящих женщин следует проводить крайне осторожно.

Источник

Биотрансформация лекарственного средства преимущественно предназначена для

Лекарственные препараты, применяемые при различных патологических состояниях, в организме подвергаются трансформации, и в результате этих превращений (биотрансформации) может существенно изменяться как терапевтический эффект, так и токсичность [2, 4, 5, 6, 7, 8, 9], что следует учитывать, особенно при совместном назначении лекарственных средств (ЛС)

Биотрансформация (метаболизм) – изменение химической структуры ЛС и их физико-химических свойств под действием ферментов организма с целью превращения липофильных веществ, которые легко реабсорбируются (обратно всасываются) в почечных канальцах, в гидрофильные полярные соединения, которые быстро выводятся почками (не реабсорбируются в почечных канальцах).

Биотрансформация липофильных ЛС в основном происходит под влиянием ферментов печени, локализованных в мембране эндоплазматического ретикулума гепатоцитов. Эти ферменты называются микросомальными, потому что они оказываются связанными с мелкими субклеточными фрагментами гладкого эндоплазматического ретикулума (микросомами), которые образуются при гомогенизации печёночной ткани или тканей других органов и могут быть выделены центрифугированием (осаждаются в так называемой «микросомальной» фракции). В конце 50-х годов была обнаружена универсальная гемсодержащая монооксигеназа – цитохром Р450. Авторы открытия М. Клингерберг и Д. Гарфинкель установили, что этот фермент по химической природе простетической группы может быть отнесен к цитохромам. Т. Омура и Р. Сато в 1964 г. обнаружили, что комплекс восстановленного гемопротеина с окисью углерода имеет характерный максимум при 450 нм, что и определило название фермента. В настоящее время известно более 150 различных Р450, обнаруженных в животных, растениях, грибах, бактериях. Только у строго анаэробных бактерий гемопротеин отсутствует. Прокариоты содержат растворимый Р450. Переход к эукариотическим системам сопровождается встраиванием Р450 в мембрану, как в случае дрожжей и грибов. Все цитохромы Р450 высших организмов – мембранные ферменты. Р450 играют важную роль в окислении многочисленных соединений, как эндогенных (стероиды, желчные кислоты, жирные кислоты, проста- гландины, лейкотриены, биогенные амины), так и экзогенных (лекарства, яды, продукты промышленного загрязнения, пестициды, канцерогены, мутагены и т.п.), последние называют ксенобиотиками.

В плазме крови, а также в печени, кишечнике, легких, коже, слизистых оболочках и других тканях имеются немикросомальные ферменты, локализованные в цитозоле или митохондриях. Эти ферменты могут участвовать в метаболизме гидрофильных веществ.

Различают два основных вида метаболизма ЛС: – несинтетические реакции – метаболическая трансформация (окисление, восстановление, гидролиз); – синтетические реакции – коньюгация (ацетилирование, метилирование, образование соединений с глюкуроновой кислотой, глицином и др.).

ЛС могут подвергаться или метаболической биотрансформации (при этом образуются вещества – метаболиты), или конъюгации (при этом образуются коньюгаты). Но большинство ЛС сначала метаболизируется при участии несинтетических реакций (метаболической трансформации) с образованием реакционноспособных метаболитов, которые затем вступают в реакции коньюгации. Метаболиты менее активны, чем исходные соединения, но иногда оказываются активнее (токсичнее) исходных веществ. Коньюгаты обычно малоактивны.

К метаболической трансформации относятся следующие реакции: окисление, восстановление, гидролиз.

Окисление некоторых ЛС происходит под влиянием немикросомальных ферментов, которые локализованы в цитозоле или митохондриях. Для этих ферментов характерна субстратная специфичность, например, моноаминоксидаза типа А (МАО А) метаболизирует норадреналин, адреналин, серотонин, алкогольдегидрогеназа метаболизирует этиловый спирт до ацетальдегида.

Восстановление препаратов может происходить при участии микросомальных (хлорамфеникол) и немикросомальных ферментов (хлоралгидрат, налоксон).

Гидролиз ЛС осуществляется в основном немикросомальными ферментами (эстеразами, амидазами, фосфатазами) в плазме крови и тканях. При этом вследствие присоединения воды происходит разрыв эфирных, амидных и фосфатных связей в молекулах ЛС. Гидролизу подвергаются сложные эфиры – ацетилхолин, суксаметоний (гидролизуются при участии холинэстераз), амиды (прокаинамид), ацетилсалициловая кислота.

В процессе биосинтетических реакций (конъюгация) к функциональным группировкам молекул лекарственных веществ или их метаболитов присоединяются остатки эндогенных соединений (глюкуроновой кислоты, глутатиона, глицина, сульфаты и др.) или высокополярные химические группы (ацетильные, метальные группы). Эти реакции протекают при участии ферментов (в основном, трансфераз) печени, а также ферментов других тканей (легкие, почки). Локализуются ферменты в микросомах или в цитозольной фракции.

Наиболее общей реакцией является конъюгация с глюкуроновой кислотой. Присоединение остатков глюкуроновой кислоты (образование глюкуронидов) происходит при участии микросомального отдельного фермента глюкуронилтрансферазы, обладающей низкой субстратной специфичностью, вследствие чего очень многие ЛС (а также некоторые экзогенные соединения, такие как кортикостероиды и билирубин) вступают в реакцию конъюгации с глюкуроновой кислотой. В процессе конъюгации образуются высокополярные гидрофильные соединения, которые быстро выводятся почками (многие метаболиты также подвергаются конъюгации). Конъюгаты, как правило, менее активны и более токсичны, чем исходные ЛС.

Скорость биотрансформации ЛС зависит от многих факторов. В частности биотрансформация зависит от активность ферментов, метаболизирующих ЛС, зависит от пола, возраста, состояния организма, одновременного назначения других ЛС. У мужчин активность микросомальных ферментов выше, чем у женщин, так как синтез этих ферментов стимулируется мужскими половыми гормонами. Кроме того, вещества могут накапливаться в жировой ткани, которой у женщин от природы больше. Поэтому некоторые вещества метаболизируются быстрее у мужчин, чем у женщин.

В эмбриональном периоде отсутствует большинство ферментов метаболизма ЛС, у новорожденных в первый месяц жизни активность этих ферментов снижена и достигает достаточного уровня лишь через 1–6 месяцев (поэтому некоторые препараты могут назначаться как в меньших, так и в больших дозах, например диакарб). Гематоэнцефалический барьер не функционален, поэтому все лекарственные средства практически сразу попадают в головной и спинной мозг младенца со всеми вытекающими последствиями. Поэтому в первые недели жизни не рекомендуется назначать многие препараты: хлорамфеникол (левомицетин) вследствие недостаточной активности ферментов замедлены процессы его конъюгации и проявляются токсические эффекты.

Активность ферментов печени снижается в старческом возрасте, вследствие чего уменьшается скорость метаболизма многих ЛС (лицам старше 60 лет такие препараты назначают в меньших дозах). При заболеваниях печени снижается активность микросомальных ферментов, замедляется биотрансформация некоторых ЛС и происходит усиление и удлинение их действия. У утомленных и ослабленных больных обезвреживание ЛС происходит медленнее [1, 3, 10].

Под действием некоторых ЛС (фенобарбитал, рифампицин, карбамазепин, гризеофульвин) может происходить индукция (увеличение скорости синтеза) микросомальных ферментов печени. В результате при одновременном назначении с индукторами микросомальных ферментов других препаратов (например, глюкокортикоидов, пероральных контрацептивов) повышается скорость метаболизма последних и снижается их действие. В некоторых случаях может увеличиваться скорость метаболизма самого индуктора, вследствие чего уменьшаются его фармакологические эффекты (карбамазепин).

Некоторые ЛС (циметидин, хлорамфеникол, кетоконазол, этанол) снижают активность метаболизирующих ферментов. Например, циметидин является ингибитором микросомального окисления и, замедляя метаболизм варфарина, может усилить его антикоагулянтный эффект и спровоцировать кровотечение. Известны вещества (фуранокумарины), содержащиеся в грейпфрутовом соке, которые угнетают метаболизм таких препаратов как: циклоспорин, мидазолам, алпразолам чем усиливают их действие. При одновременном применении ЛС с индукторами или ингибиторами метаболизма необходимо корректировать назначаемые дозы этих веществ.

Скорость метаболизма некоторых ЛС определяется генетическими факторами. Появился раздел фармакологии – фармакогенетика, одной из задач которого является изучение патологии ферментов лекарственного метаболизма. Изменение активности ферментов часто является следствием мутации гена, контролирующего синтез данного фермента. Нарушение структуры и функции фермента называют энзимопатией (ферментопатией). При энзимопатиях активность фермента может быть повышена, и в этом случае процесс метаболизма ЛС ускоряется и их действие снижается. И наоборот, активность ферментов может быть снижена, вследствие чего разрушение ЛС будет происходить медленнее и действие их будет усиливаться вплоть до появления токсических эффектов.

Источник