Биохимические исследования

Биохимические исследования – обширный раздел лабораторных исследований, включающий определение содержания различных органических и неорганических веществ, образующихся в результате биохимических реакций, а также измерение активности ферментов в сыворотке, плазме, крови, моче, ликворе и других биологических жидкостях.

Биохимические анализы отражают функциональное состояние различных органов и систем, дают представление о состоянии обмена веществ.

Биохимические маркеры в зависимости от того, какой вид обмена они характеризуют, делят на следующие группы:

- Маркеры белкового обмена — общий белок и белковые фракции: альбумин, ?-глобулины классов IgA, IgM, IgG

- Маркеры углеводного обмена – глюкоза сыворотки крови и мочи, глюкоза крови методом непрерывного мониторирования, гликозилированный гемоглобин

- Маркеры липидного обмена — холестерин, триглицериды, липидограмма (ЛПВП, ЛПОНП, ЛПНП), коэффициент атерогенности

Также выделяют группы биохимических тестов, необходимых для диагностики нарушений функционирования того или иного органа:

- Показатели функции печени и желчевыводящих путей — билирубин (общий, прямой, непрямой), аминотрансферазы (АлТ, АсТ), лактатдегидрогеназа (ЛДГ), гамма-глютамилтрансфераза (ГГТ), щелочная фосфатаза

- Показатели функции почек – электролиты (натрий, калий, хлор), мочевина, креатинин, мочевая кислота в сыворотке крови и моче, клиренс креатинина (проба Реберга), белок, альбумин мочи

- Показатели функции поджелудочной железы — ? — амилаза сыворотки крови и мочи, липаза сыворотки крови

- Маркеры кардиопатологии — креатинкиназа общая (КФК), изофермент креатинкиназы (КФК-МВ), миоглобин, тропонин I, ЛДГ, АСТ

- Диагностические маркеры анемий – железо сыворотки, общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС), трансферрин, коэффициент насыщения трансферрина железом, ферритин

- Маркеры острой фазы воспаления — прокальцитонин, С — реактивный белок (СРБ)

- Маркеры остеопороза – щелочная фосфатаза, фосфор, кальций

- Показатели водно-электролитного обмена — калий, кальций, натрий, магний, фосфор, хлориды в сыворотке крови и моче

- Исследования кислотно-основного состояния, газового состава и метаболитов крови — водородный показатель (рН), осмолярность, лактат, электролиты, бикарбонаты крови, общий диоксид углерода

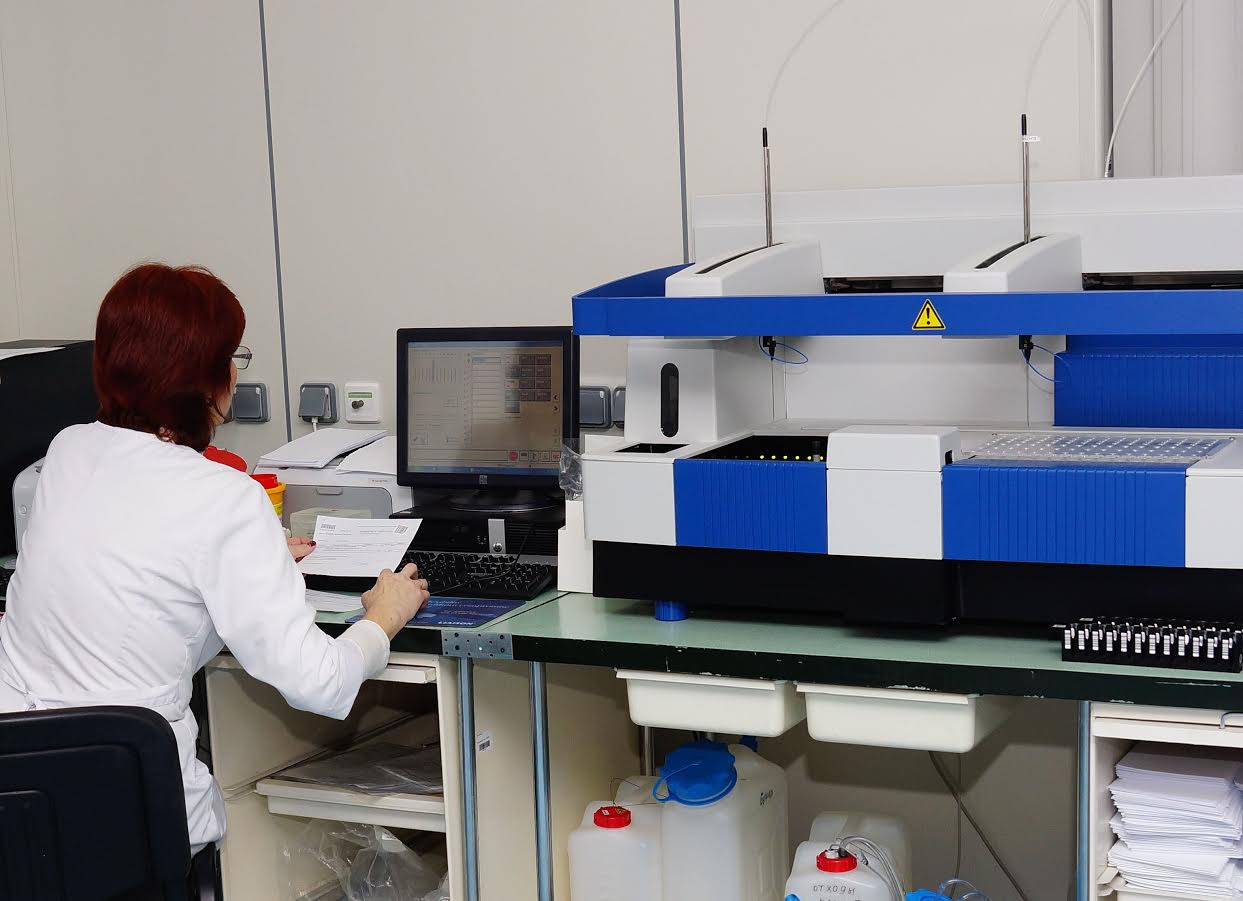

Биохимические исследования выполняются на автоматическом биохимическом анализаторе.

Отделение лабораторной диагностики НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова оснащено самым современным оборудованием для исследований.

Оптимальное время для сдачи крови на исследование утреннее, не ранее 8 часов после последнего приема пищи. За 3 дня до сдачи анализов желательно исключить употребление жирной пищи и алкоголя, а накануне исключить чрезмерные физические нагрузки. В день сдачи анализа не рекомендуется курение.

Готовность результатов исследований в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова в течение суток.

Цены на некоторые основные виды исследований:

Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический (холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, коэффициент атерогенности)

Исследование уровня глюкозы в крови

Исследование уровня (концентрации) изоферментов креатинкиназы в крови (КФК- МВ)

Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови (Ig A, G, M)

можно найти в прайс-листе, воспользовавшись быстрым поиском

Источник

Клинические исследования лекарственных препаратов

Необходимость испытаний

Без клинических исследований нельзя предугадать, какое влияние окажет новый лекарственный препарат на организм человека.

Эксперименты на животных (доклинические исследования) позволяют сделать приблизительные выводы о воздействии лекарства. Вот почему исследования на людях становятся единственным способом получения доказательств безопасности и эффективности препарата.

Цель и задачи

Клиническое исследование лекарств – это научный эксперимент, проводимый на людях (добровольцах, пациентах) с целью установления лечебного эффекта и безопасности нового препарата или для расширения представления о существующем лекарстве.

Из цели вытекает ряд задач:

определить разовую, суточную, курсовую дозу препарата;

установить фармакокинетические показатели:

- способ введения вещества,

- скорость поступления из места введения в кровь,

- уровни концентрации в системном кровотоке, органе-мишени и тканях;

- период достижения максимальной концентрации,

- время и способ выведения из организма;

получить фармакодинамические показатели:

- механизм действия препарата и фармакологические эффекты,

- силу, длительность, вид воздействия вещества,

- реакцию организма на повторное введение,

- побочные реакции и осложнения,

составить перечень противопоказаний;

исследовать взаимодействие с иными лекарственными препаратами и пищевыми продуктами;

получить сравнительные показатели с существующими аналогичными препаратами.

Нормативно-правовая база

Временные рамки

На создание препарата, включая клинические испытания отводится, в среднем, больше 10 лет. В определённых обстоятельствах допускают ускоренную регистрацию препарата. Международные требования разрешают это в отношении препаратов, необходимых для лечения тяжёлых заболеваний, когда варианты терапии ограничены.

В России Министерство здравоохранения допускает ускоренную регистрацию препарата, если он нужен при возникновении и ликвидации чрезвычайной ситуации. В данном режиме были зарегистрированы лекарственные препараты для лечения коронавируса и вакцины с целью профилактики заражения.

Место проведения

Чаще всего заказчиком клинических исследований становится фармацевтическая компания. Она заинтересована в быстром наборе пациентов и в качественном эксперименте. Поэтому клиники и центры с высококвалифицированными специалистами и с большим количеством пациентов, подходящих под критерии включения в исследование, становятся предпочтительными при выборе места научной деятельности. Наибольшее количество испытаний проводится в крупных клиниках, в федеральных и региональных научно-исследовательских центрах, высших медицинских учебных заведениях. Часто фармацевтические компании обращаются за услугами по организации и проведению клинических испытаний к контрактным исследовательским организациям (КИО/CRO), обладающим квалифицированными сотрудниками и значительным опытом при проведении клинических и других видов медицинских исследований, например, наблюдательных (неинтервенционных) программ.

Участники

Клинические исследования осуществляются специалистами по клиническим исследованиям – научными сотрудниками, врачами, обладающих требуемыми квалификацией и опытом.

Цель исследования определяет критерии отбора участников. Выделяются категории, которым противопоказано испытание. Организатор исследований обязуется обеспечить добровольцев необходимой медицинской помощью.

Важный принцип клинических испытаний – добровольность.

Он реализуется двумя положениями:

- пациент имеет право отказаться от исследования в любой момент.

- участие пациента может быть только добровольным;

Второй фундаментальный принцип клинических исследований – процедура получения добровольного информированного согласия на участие в исследовании. Для этого существуют нормативные требования к перечню информации, которую необходимо донести до испытуемого. Информирование добровольца не должно пестрить множеством специальных терминов, затрудняющих восприятие информации. На время информирования отводится столько, сколько требуется для принятия обдуманного решения.

Человек узнаёт цель, задачи, сроки, особенности исследования, возможные последствия и т.п. д. Потенциальный участник письменно подтверждают факт ознакомления с информацией. Подпись, поставленная пациентом в информационном листке, является доказательством добровольного согласия на участие в клиническом исследовании.

Этапы исследования

Выделяется четыре фазы клинических испытаний. Каждая из них может оказаться последней в случае появления признаков опасности препарата для здоровья человека.

- 1 фаза – как правило, на малой группе здоровых людей (добровольцев). Обычно это 20 — 100 человек.

- 2 фаза — на более многочисленной группе пациентов без сопутствующих заболеваний.

- 3 фаза — на сотнях и тысячах больных с сопутствующими заболеваниями.

- 4 фаза — крупномасштабный мониторинг после того, как препарат прошёл регистрацию, получил одобрение и поступил в продажу.

Первая фаза

Приоритетная задача

Главная задача 1 фазы клинических испытаний состоит в подтверждении безопасности исследуемого препарата. Акцент ставится не на эффективность, а на безопасность. Исследователи оценивают переносимость препарата человеческим организмом и выявляют неопасную максимальную дозу вещества.

Участники

Это этап, сопряжённый с риском. Вот почему участники 1 фазы клинических исследований должны иметь крепкое здоровье. Только для таких проверка препарата сведёт к минимуму риск для здоровья. Десятки добровольцев отбираются и проходят полное обследование. Во время эксперимента они находятся под постоянным наблюдением врачей.

Процесс

Исследуемая субстанция предлагается добровольцам в различных дозах. Параллельно берутся анализы, делаются электрокардиографические, ультразвуковые и другие методы исследования.

Учёные получают ответы на ряд вопросов.

- как усваивается лекарство в организме;

- сколько времени циркулирует в крови;

- как быстро достигает органа-мишени;

- когда достигает максимальной концентрации;

- как быстро концентрация вещества в крови снижается;

- каким образом вещество выводится наружу;

- какой способ выведения – почечный или внепочечный – преобладает.

По фармакодинамике:

- каковы эффекты применения лекарственного вещества, то есть какое действие оказывается на клетки-мишени — подавляющее, стимулирующее, раздражающее, разрушающее, замещающее;

- каковы общая и другие виды токсичности;

- есть ли нежелательные реакции, какие, когда появляются.

Согласно протоколу исследования добровольцу сначала вводится низкая доза препарата. После тщательных наблюдений и обследований начинается процесс постепенного возрастания дозы. Увеличивается и период приёма лекарства. За испытуемым осуществляется непрерывное наблюдение. По многочисленным пробам устанавливается максимально допустимая доза.

Итог

По статистике около 50% препаратов из тех, которые проверяются на 1 стадии, оказываются токсичными или гипотоксичными для человека и по этой причине снимаются с дальнейших клинических исследований.

Если препарат подтвердил безопасность, начинается 2 фаза клинических исследований.

Вторая фаза

Участники

Для второй стадии клинических испытаний отбираются сотни человек со сходной патологией и без выявленных сопутствующих заболеваний. Различия по возрасту, полу, расе учитываются при формировании групп пациентов.

Набирая группу добровольцев, учёные стараются смоделировать заболевание в чистом виде. Пациенты должны иметь только интересующее исследователей заболевание. Тогда станет возможным оценить действие препарата по отношению к конкретному патологическому процессу.

Приоритетная задача

Данная фаза исследований не менее ответственна предыдущей. Безопасность лекарства доказана на здоровых людях. А какова будет реакция у человека с заболеванием?

Ставится новая задача — выявление безопасности и эффективности лекарственного средства на определённом контингенте больных.

Процесс

На данном этапе осуществляются исследования по подбору дозы препарата для достижения терапевтического эффекта: разовой, суточной, курсовой. Устанавливается кратность приёма. При испытании дозы многократно корректируются.

Также препарат должен доказать лечебный эффект в сравнении с плацебо (веществом, не имеющим активной субстанции).

Эффект плацебо состоит в том, что пациент может так понадеяться на лекарство, что самовнушение окажет положительное влияние на самочувствие, и результаты внушения ошибочно будут приняты за лекарственное воздействие. Вот почему помимо тестируемого препарата пациентам дают фиктивное лекарство (пустые таблетки, инъекции, мази).

Участники эксперимента подписывают документ, где соглашаются принимать препарат, не зная настоящий он или нет. Какой будет таблетка неизвестно даже врачу. Информацией владеет только организатор клинического исследования. Такой метод называется двойным слепым: о виде препарата не знает ни врач, ни пациент. Нужно исключить из анализа клинических испытаний субъективный фактор, способный исказить результаты.

Итог

Если эффективность и безопасность препарата на 2 фазе подтвердились, учёные получают разрешение на 3 стадию клинических исследований. До неё доходят единицы из заявленных лекарств.

Источник

Методы измерения в клинической биохимии

Дылдин Д.Р. — директор ООО «Юнимед-Сервис»

Шибанов А.Н. — генеральный директор А/О Юнимед, член правления Ассоциации производителей средств клинической лабораторной диагностики, генеральный секретарь РАМЛД

Все измерения в клинической биохимии (как собственно и во всех других областях) выполняются прямым либо косвенным методом.

В первом случае проводится прямое измерение заданных аналитов.

При косвенном методе измеряется одна величина и пересчитывается в другую. При этом измеряемая величина должна иметь функциональную зависимость от рассчитываемой.

Для прямых измерений используются специальные датчики (или чипы), которые реагируют только на наличие того вещества, для поиска которых они созданы. Это могут быть ионоселективные датчики, датчики глюкозы, лактата, pH, датчики газов. Прямой метод является весьма точным и дешевым способом измерения. Однако, его недостаток состоит в том, что прибор, созданный для измерения какого-либо одного аналита не сможет измерять концентрацию других веществ, что сужает применение приборов данного типа. Для измерения концентрации, скажем, 30-40 веществ (а обычно столько методик и выполняют в лабораториях), необходимо столько же приборов.

Универсальность измерений обеспечивается устройствами, использующими косвенный метод измерения. К таким относятся программируемые и автоматические фотометры. В этом типе приборов реализован принцип фотометрирования, при котором регистрируют оптическую плотность и ее изменения.

Измерение концентрации белков, микроэлементов, ферментов, гормонов в биологических жидкостях осуществляется с использованием специальных наборов реагентов, при взаимодействии которых с соответствующими аналитами происходит измерение окраски реакционной среды, что регистрируется фотометрически.

Следует иметь в виду, что исследуемый материал должен быть оптически прозрачным посуда, в которой производится фотометрирование (в противном случае фотометрирование будет затруднено или вообще невозможно).

Еще сравнительно недавно в лабораториях для биохимических исследований применялись в основном достаточно простые фотометры (типа ФЭК, КФК и т.п.). В последнее время таких инструментов остается все меньше, но до сих пор и они еще встречаются. Измерения сопровождаются вычислениями (иногда довольно трудоемкими). От лаборанта требуется приготовить исследуемый образец, согласно требованиям того набора реагентов, который он собирается использовать, провести биохимическую реакцию, затем произвести фотометрирование, произвести необходимые расчеты и получить результат.

Следующим шагом в развитии приборного оснащения являются программируемые фотометры (приборы типа Stat Fax). Используя эти инструменты, заранее их запрограммировав на достаточно большое количество методик можно существенно ускорить работу. Однако и эти инструменты не выпадают из цепочки: исследуемая среда → измерительный прибор → результат. От качества пробоподготовки, проведения реакции и чистоты посуды существенно зависит точность результатов.

Автоматические биохимические анализаторы позволяют существенно ускорить и упростить процесс получения конечного результата. В этом инструменте проведение реакции (разведение исследуемого образца и реагента, выдерживание времени реакции) и фотометрирование производится автоматически. Роль лаборанта сводится к правильной пробоподготовке (приготовлению исследуемого материала) и загрузкой на борт прибора исследуемых образцов и реагентов. Однако и здесь есть некоторые подводные камни. Вся работа должна в точности соответствовать заданной методике (алгоритму выполнения приготовления реакционной смеси, регистрации и расчета) и попытки что-либо изменить в методике (обычно это делается с целью экономии либо времени, либо расходных материалов) приводит к негативным последствиям, как в точности измерений, так и работе прибора в целом.

Кроме того, при использовании косвенных методов измерения, следует помнить о том, что в самом принципе косвенного метода заложена определенная погрешность.

Поэтому для каждой методики указывается ее точность и воспроизводимость, что необходимо учитывать. Кроме того, в любом инструменте содержатся узлы (а в автоматах их очень много), которые требуют технического обслуживания (очистка, регулировка, замена изношенных деталей). Если этого не делать, то по мере износа прибора точность измерения будет снижаться, а достоверность измерений может вызывать сомнения. Это возникает вследствие износа дозирующих устройств, загрязнения оптического канала, люфтов подвижных устройств.

Фотометрирование в биохимии служит для определения искомого вещества в исследуемой среде и (или) вычисления его концентрации, либо активности, используя изменение окраски реакционной смеси (либо интенсивности окраски, т.е. ее оптической плотности). Как правило, фотометрирование производится на определенной длине волны, которая подбирается таким образом, чтобы поглощение света для данной реакционной смеси было максимальным.

Рисунок 1. Принципиальная схема фотометрического анализа

Расчет результатов измерений производится в зависимости от типа реакции. В частности здесь будут рассмотрены методы расчета по конечной точке, кинетические, псевдокинетические и их производные. В каждом случае расчеты производятся по коэффициенту (фактору), по одному стандарту, либо по калибровочной зависимости сложного вида (мультистандартная калибровка).

Определение по конечной точке

После смешивания реактива и образца, начинается химическая реакция, которая сопровождается изменением оптической плотности (Abs). По истечении времени инкубации, которое задается в методике, реакция прекращается, и изменение оптической плотности также прекращается. Оптическая плотность становится более-менее постоянной величиной, пропорциональной концентрации искомого вещества. В этот момент и производится измерение оптической плотности.

Рисунок 2.

Остановимся на этом моменте подробнее.

При калибровке по стандарту, выполняется замер оптической плотности реакционной смеси, где концентрация искомого вещества заведомо равна нулю (бланк). Затем, измеряется оптическая плотность реакционной смеси, где концентрация искомого вещества известна с высокой точностью (калибратор или, как еще говорят – стандарт), и химическая реакция подошла к концу (т.е. время инкубации закончилось). Калибратор обычно прилагается к набору реагентов. Допустим, что 250 – это оптическая плотность бланка, 700 – это оптическая плотность стандарта. Получив эти величины, мы можем построить график, где на горизонтальной оси — концентрация, а по вертикальной – оптическая плотность, причем оптическая плотность прямо пропорциональна концентрации.

Factor = сtg a

Рисунок 3.

Получив такой график, который называется калибровочным, измеряя оптические плотности последующих образцов (исследуемых), можно высчитать концентрацию искомого вещества.

При использовании калибровки по стандарту, расчет производится по следующей формуле:

При использовании современных инструментов фотометрирования (специализированных фотометров), концентрация высчитывается автоматически. При этом автоматически высчитывается фактор – пропорциональный углу наклона калибровочного графика по отношению к горизонтали (на самом деле высчитывается тангенс угла наклона).

Еще одна разновидность реакции по конечной точке – расчет по фактору.

В этом случае замеряется оптическая плотность бланка и по уже заданному фактору (который пропорционален углу наклона) производится измерение плотностей исследуемых образцов.

Формула для расчета будет следующей:

Еще одна разновидность конечно-точечной реакции – определение по сложной калибровочной кривой. Такая калибровочная зависимость применяется, когда интенсивность изменения окраски не прямо пропорциональна концентрации искомого вещества. В таких случаях используют несколько стандартов (до 9).

Рисунок 4.

Если говорить о современных методах исследований, то такая калибровка применяется чаще всего в методах иммунохимии.

Кроме всего, следует упомянуть о методах бихроматического фотометрирования. Этот метод является частным случаем метода по конечной точке. Вместо оптической плотности измеренной на одной длине волны, в расчете используется разность оптических плотностей, измеренных на двух длинах волн – основной и вспомогательной (часто в терминологии используется термин – дифференциальный). Такой метод определения используется, когда нужно «отфильтроваться» от помех, обусловленных оптическими свойствами емкости, в которой производится фотометрирование (например, цилиндрическая пробирка), мутностью исследуемого образца (а иногда и окраской).

Еще одним частным случаем метода определения по конечной точке является дифференциальный метод (метод с холостой пробой по образцу). При использовании этого метода на одном и том же исследуемом образце приготавливается две пробы – одна с неполной композицией реагентов (когда не происходит специфическое окрашивание образца), вторая с полной композицией реагентов, когда специфическое окрашивание происходит. Разница оптических плотностей этих двух проб пропорциональна концентрации исследуемого вещества.

Кинетические методы измерения

Кинетические методы измерения – это методы, когда изменения оптической плотности регистрируются во времени и измеряется скорость изменения, которая пропорциональна либо концентрации исследуемого вещества, либо активности этого вещества (например, ферментов).

Ниже показан типичный пример кинетического измерения.

Рисунок 5.

Расчет производится либо по фактору, либо по стандарту.

Активность ферментов обычно вычисляется по фактору:

Расчет с калибровкой по стандарту:

В случае калибровки по стандарту, расчет происходит по той же самой формуле, только здесь фактор не является параметром, заданным в методике на реагенты, а вычисляется по формуле:

Псевдокинетические методы измерения (двухточечная кинетика).

Здесь также определяется скорость изменения оптической плотности по времени реакции, только здесь измеряется оптическая плотность в начале интервала измерения (после ЛАГ-фазы) и в конце.

Источник