Биодоступность

Биодоступность (обозначают буквой F) в фармакокинетике и фармакологии — в широком смысле это количество лекарственного вещества, доходящее до места его действия в организме человека (способность препарата усваиваться). Биодоступность это главный показатель, характеризующий количество потерь, т.е. чем выше биодоступность лекарственного вещества, тем меньше его потерь будет при усвоении и использовании организмом.

Для изучения биодоступности лекарственных средств используют различные методы. Чаще всего проводят сравнительное изучение изменений концентраций лекарственного вещества в исследуемой и стандартной лекарственных формах в плазме крови и/или в моче.

Обычно биодоступность определяют по количеству лекарственного вещества в крови, то есть величине введенной дозы неизмененного лекарства, которая достигла системного кровообращения, и которая является одной из важнейших фармакокинетических характеристик лекарственного средства. При внутривенном введении биодоступность лекарства составляет 100 %. (Но и при этом биодоступность может быть уменьшена введением другого препарата). Если же данное вещество введено другими путями (например, перорально), то его биодоступность уменьшается, в результате его неполного всасывания и метаболизма, которому это лекарственное средство подвергается в результате первого прохождения.

Биодоступность является также одним из существенных параметров, применяемых в фармакокинетике, учитываемых при расчете режима дозирования для путей введения лекарственных средств, отличающихся от внутривенного. Определяя биодоступность некоторого лекарства, мы характеризуем количество терапевтически активного вещества, которое достигло системного кровотока и стало доступно в месте приложения его действия [1] .

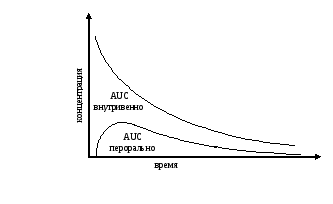

Абсолютная биодоступность — это отношение биодоступности, определенной в виде площади под кривой «концентрация-время» (ППК) активного лекарственного вещества в системном кровотоке после введения путем, иным, чем внутривенный (перорально, ректально, чрезкожно, подкожно), к биодоступности того же самого лекарственного вещества, достигнутой после внутривенного введения. Количество лекарственного вещества, всосавшегося после невнутривенного введения, является лишь долей от того количества лекарства, которое поступило после его внутривенного введения.

Такое сравнение возможно лишь после проведения уподобления доз, если применяли разные дозы для разных путей введения. Из этого следует, что каждую ППК корректируют путем деления соответствующей дозы.

В целях определения величины абсолютной биодоступности некоторого лекарственного вещества проводят фармакокинетическое исследование с целью получения графика «концентрация лекарственного вещества по отношению ко времени» для внутривенного и невнутривенного введения. Другими словами, абсолютная биодоступность — это ППК для откорректированной дозы, когда ППК, полученное для невнутривенного введения, разделено на ППК после внутривенного введения (вв). Формула расчета показателя F для некоторого лекарственного вещества, введенного перорально(по), выглядит следующим образом.

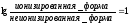

Лекарство, введенное внутривенным путем, имеет величину биодоступности, равную 1 (F=1), тогда как лекарственное вещество, введенное другими путями, имеет величины абсолютной биодоступности меньше единицы.

Относительная биодоступность — это ППК определенного лекарства, сравнимая с другой рецептурной формой этого же лекарства, принятой за стандарт, или введенной в организм другим путем. Когда стандарт представляет внутривенно введенный препарат, мы имеем дело с абсолютной биодоступностью.

Для определения относительной биодоступности могут использоваться данные об уровне содержания лекарственного вещества в крови или же его экскреции с мочой после одноразового или многократного введения. Достоверность полученных результатов значительно увеличивается при использовании перекрестного метода исследования, так как при этом устраняются различия, связанные с влиянием физиологического и патологического состояния организма на биодоступность лекарственного вещества.

Факторы, которые влияют на биодоступность. Абсолютная биодоступность некоторого лекарственного средства, введенная несосудистым путем, обычно меньше единицы (F ‹ 1,0). Разные физиологические факторы уменьшают биодоступность лекарств до их попадания в системный кровоток. К числу таких факторов относятся:

- физические свойства лекарственного средства, в частности, гидрофобность, степень диссоциации на ионы, растворимость),

- лекарственные формы препарата (немедленное высвобождение, применение вспомогательных веществ, методы производства, измененное — замедленное, удлиненное или длительное высвобождение,

- введено ли лекарственное средство натощак или после приема пищи,

- различия в течение суток,

- скорость опорожнения желудка,

- индуцирование/ингибирование другими лекарственными средствами или пищей [2] :

- взаимодействие с другими лекарствами (антацидами, алкоголем, никотином),

- взаимодействие с отдельными продуктами питания (грейпфрутовый сок, помело, клюквенный сок).

- белки-переносчики, субстрат для белка-переносчика (напр., P-гликопротеин).

- состояние желудочно-кишечного тракта, его функция и морфология.

Индуцирование ферментами проявляется в виде увеличения скорости метаболизма, напр., фенитоин (противоэпилептический препарат) индуцирует цитохромы CYP1A2, CYP2C9,CYP2C19 и CYP3A4.

Ингибирование ферментами характеризуется снижением скорости метаболизма. Напр., грейпфрутовый сок угнетает функцию CYP3A → это сопровождается повышением концентрации нифедипина.

Индивидуальные вариации различий в метаболизме

- Возраст: Как общее правило, лекарственные средства метаболизируются медленее во время внутриутробного развития, новорожденными и в гериатрических группах.

- Фенотипические различия, энтерогепатическое кровообращение, диета, пол.

- Болезненное состояние, например, печеночная недостаточность, слабая деятельность почек.

Каждый из перечисленных факторов может вариировать от больного к больному (межиндивидуальная вариабельность) и даже у одного и того же больного за определенный период времени (внутрииндивидуальная вариабельность). Существуют и другие влияния. Так, поступило ли лекарство во время приема пищи или вне его, повлияет на всасывание препарата. Лекарственные средства, принятые одновременно, могут изменить всасывание и метаболизм в результате первичного прохождения. Кишечная моторика меняет скорость растворения лекарства и влияет на темп его разрушения кишечной микрофлорой. Болезненные состояния, влияющие на метаболизм в печени или функцию желудочно-кишечного тракта, также привносят свой вклад.

Относительная биодоступность весьма чувствительна к характеру лекарственной формы и применяется для характеристики биоэквивалентности двух лекарственных препаратов, как это видно из соотношения Исследование/Стандарт в ППК. Максимальная концентрация лекарственного препарата, достигнутая в плазме или сыворотке (Cmax) обычно используется для характеристики биоэквивалентности.

Источник

Понятие о биодоступности лекарственных веществ

Главной характеристикой каждого пути введения является биодоступность — доля введенной внутрь дозы вещества, которая поступает в системный кровоток в активной форме.

Некоторые ЛС, несмотря на легкую всасываемость из ЖКТ, появляются в системном кровотоке в небольшом количестве. Это связано с высокой степенью их метаболизма при первом прохождении через печень. Иногда системного кровотока достигает лишь 10–20% от принятой дозы. Этот феномен получил название эффекта первого прохождения через печень или пресистемной элиминации. Если этот же препарат вводят внутривенно, то в системный кровоток попадает 100% (биодоступность препарата 100%) ЛС и его эффект выше.

Для суждения о биодоступности обычно сравнивают площадь под кривой (Area under curve или AUC) при данном пути введения к площади под кривой при внутривенном введении (рис. 1).

Проще она определяется как отношение концентрации вещества в крови после назначения внутрь к концентрации вещества в крови после внутривенного назначения.

Факторы, влияющие на биодоступность :

Доза лекарственного вещества.

Путь введения лекарственного вещества (при внутривенном пути введения биодоступность 100%).

Химическая структура (некоторые препараты разрушаются кислым содержимым желудка, поэтому перорально не назначаются, например, пенициллин, инсулин).

Состояние ЖКТ (ускоренная перистальтика нарушает всасывание, следовательно, биодоступность снижается).

Механизмы всасывания лекарственных веществ

Всасывание (абсорбция) — это перенос лекарственного вещества из места введения в системный кровоток. Естественно, что при энтеральном способе введения ЛС, высвобождающееся из лекарственной формы, через эпителиальные клетки ЖКТ попадает в кровь, а затем уже распределяется по организму. Однако и при парентеральных путях введения ЛС, чтобы попасть к месту реализации своего фармакологического эффекта, должно, как минимум, пройти через эндотелий сосудов, т. е. при любом способе введения для достижения органа-мишени препарату необходимо проникнуть через разнообразные биологические мембраны эпителиальных и (или) эндотелиальных клеток.

Мембрана представлена бислоем липидов (фосфолипидов), пронизанных белками. Каждый фосфолипид имеет 2 гидрофобных «хвостика», обращенных внутрь, и гидрофильную «головку».

Существует несколько вариантов прохождения лекарственного вещества через биологические мембраны:

Фильтрация через поры.

Пассивная диффузия — основной механизм всасывания лекарств. Перенос лекарственных веществ осуществляется через липидную мембрану по градиенту концентрации (из области большей концентрации в область меньшей концентрации). При этом размер молекул не столь существенен как при фильтрации (рис. 2).

Рис. 2. Пассивная диффузия

Факторы, влияющие на скорость пассивной диффузии :

Поверхность всасывания (основным местом всасывания большей части ЛС является проксимальная часть тонкого кишечника).

Кровоток в месте всасывания (в тонком кишечнике он больше, чем в желудке, поэтому и всасывание больше).

Время контакта ЛС с всасывательной поверхностью (при усиленной перистальтике кишечника всасывание ЛС уменьшается, при ослабленной — увеличивается).

Степень растворимости ЛС в липидах (так как мембрана содержит липиды, то лучше всасываются липофильные (неполярные) вещества).

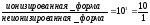

Степень ионизации ЛС. Если ЛС при значениях рН, свойственных средам организма, находится главным образом в неионизированном виде, оно лучше растворимо в липидах и хорошо проникает через биологические мембраны. Если вещество ионизировано, оно плохо проникает через мембраны, но обладает лучшей водорастворимостью.

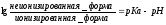

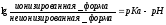

Жидкости организма в физиологических условиях имеют рН 7,3–7,4. Иной рН имеют содержимое желудка и кишечника, моча, воспаленные ткани и ткани в состоянии гипоксии. рН среды определяет степень ионизации молекул слабых кислот и слабых оснований (слабых оснований среди ЛС больше, чем слабых кислот) согласно формуле Гендерсона-Хассельбаха.

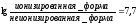

Для слабых кислот :

для слабых оснований :

Зная рН среды и рКа вещества (табличные данные) можно определить степень ионизации лекарства, а значит, и степень его всасывания из ЖКТ, реабсорбции или экскреции почками при разных значениях рН мочи.

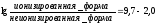

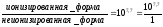

Рассчитать всасываемость атропина (рКа 9,7) в желудке (рН 2,0). Атропин — это слабое основание.

Отсюда следует, что неионизированных форм атропина в кислой среде желудка значительно меньше, чем ионизированных (на 1 неионизированную форму приходится 10 7,7 ионизированных), а значит, в желудке он всасываться практически не будет.

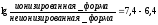

Определить, будет ли фенобарбитал (рКа 7,4) реабсорбироваться в «кислой» моче (рН 6,4). Фенобарбитал — слабое основание.

Отсюда следует, что неионизированных молекул фенобарбитала в этих условиях в 10 раз меньше, чем ионизированных, следовательно, он будет плохо реабсорбироваться в «кислой» моче и хорошо выводиться.

При передозировке фенобарбитала подкисление мочи является одним из методов борьбы с интоксикацией.

Фильтрация осуществляется через поры, имеющиеся между клетками эпидермиса слизистой оболочки ЖКТ, роговицы, эндотелия капилляров и так далее (большинство капилляров мозга не имеет таких пор (рис. 3)). Эпителиальные клетки разделены очень узкими промежутками, через которые проходят только небольшие водорастворимые молекулы (мочевина, аспирин, некоторые ионы).

Рис. 3. Фильтрация

Активный транспорт — это транспорт ЛС против градиента концентрации. Для этого вида транспорта необходимы энергетические затраты и наличие специфической системы переноса (рис. 4). Механизмы активного транспорта высокоспецифичны, они сформировались в процессе эволюции организма и необходимы для реализации его физиологических потребностей. В силу этого ЛС, проникающие через клеточные мембраны посредством активного транспорта, близки по своей химической структуре к естественным для организма веществам (например, некоторые цитостатики — аналоги пуринов и пиримидинов).

Рис. 4. Активный транспорт

Пиноцитоз. Суть его состоит в том, что переносимое вещество контактирует с определенным участком поверхности мембраны и этот участок прогибается внутрь, края углубления смыкаются, образуется пузырек с транспортируемым веществом. Он отшнуровывается от внешней поверхности мембраны и переносится внутрь клетки (напоминает фагоцитоз микробов макрофагами). Лекарственные вещества, молекулярная масса которых превышает 1000, могут войти в клетку только с помощью пиноцитоза. Таким образом переносятся жирные кислоты, фрагменты белков, витамин В12. Пиноцитоз играет незначительную роль во всасывании лекарств (рис. 5).

Рис. 5. Пиноцитоз

Перечисленные механизмы «работают», как правило, параллельно, но преобладающий вклад вносит обычно один из них. Какой именно — зависит от места введения и физико-химических свойств ЛС. Так, в ротовой полости и желудке, главным образом, реализуются пассивная диффузия, в меньшей степени — фильтрация. Другие механизмы практически не задействованы. В тонком кишечнике нет препятствий к реализации всех вышеуказанных механизмов всасывания. В толстом кишечнике и прямой кишке преобладают процессы пассивной диффузии и фильтрации. Они же являются основными механизмами всасывания ЛС через кожу.

Источник