- Билиарный сладж: опыт терапии в реальной клинической практике

- Клиническая картина билиарного сладжа

- Заключение

- Абгаджава Э.З. Сладж желчного пузыря. Рефлюкс-гастрит. (Аспекты патогенеза и современные методы терапии). Автореферат дисс к.м.н., 14.01.28 – гастроэнтерология. ПМГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, 2017.

- Сладж желчного пузыря. Рефлюкс-гастрит. (Аспекты патогенеза и современные методы терапии)

- Общая характеристика работы

- Содержание работы

Билиарный сладж: опыт терапии в реальной клинической практике

В ретроспективном исследовании эффективности и безопасности применения в течение 12 месяцев урсодезоксихолевой кислоты в дозе 10 мг/кг у 76 больных билиарным сладжем билиарная боль купирована у 64 (84,2%). Растворение билиарного сладжа произошло у 61 (80,

In a retrospective study the efficacy and safety of using ursodeoxycholic acid 10 mg / kg for 12 months in 76 patients with biliary sludge was assessed. Biliary pain was relieved in 64 (84.2%). Dissolution of biliary sludge occurred in 61 (80.3%) patients. The choice of the reference ursodeoxycholic acid medication (OR = 4.4; 95% Cl 1.1–12.2) had a significant positive effect on the dissolution of the biliary sludge. The statistical significance of the effect of sex and body weight on the outcome of therapy has not been confirmed (p > 0.05). Side effects were observed in 6 (7.8%) patients.

Билиарный сладж, изначально описываемый как ультразвуковой феномен и заключающийся в визуализации скопления кристаллов холестерина, пигментных кристаллов и солей кальция в желчевыводящих путях и желчном пузыре, до настоящего времени не определен как нозологическая единица. В соответствии c действующей международной классификацией болезней 10-го пересмотра нет определенного кода, позволяющего шифровать данное состояние в медицинской документации. Вместе с тем большинство специалистов и практикующих врачей уверенно высказываются за континуум билиарного сладжа и желчнокаменной болезни и предлагают использовать шифр K80.8 — другие формы холелитиаза. Не внес ясность в роль и место билиарного сладжа как нозологической единицы и Римский консенсус VI, указывающий только на значительную роль нарушения химизма в составе желчи при дискинезии желчного пузыря.

Распространенность билиарного сладжа в общей популяции может достигать 4%, а у пациентов с симптомокомплексом патологии билиарного тракта — 55% [1–4]. При различных физиологических и патофизиологических отклонениях в организме человека частота встречаемости билиарного сладжа вариабельна. В частности, во время беременности из-за увеличения уровня эстрогенов и прогестинов он выявляется у 31% женщин [5, 6]. При быстром снижении массы тела, за счет повышения уровня холестерина в желчи и снижения скорости опорожнения желчного пузыря, билиарный сладж наблюдается в 25% случаев [5, 7].

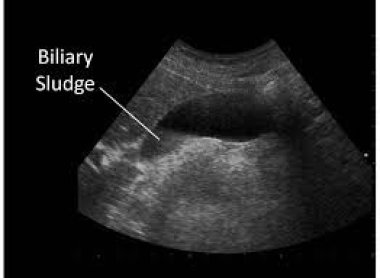

Собственно билиарный сладж, как было отмечено выше, представляет собой суспензию жидких кристаллов моногидрата холестерина и/или гранул кальция билирубината в смеси муцина и белка. Суспензия сладжа включает различные по ультразвуковой и физико-химической характеристике структуры размером от 0,01 до 5 мм. Необходимо отметить, что химический состав сладжа варьирует в различных клинических ситуациях [2]. При ультразвуковом исследовании выделяют следующие варианты билиарного сладжа: микролитиаз — взвесь мелких гиперэхогенных частиц, «замазкообразную» желчь, эхонеоднородную желчь с наличием сгустков различной плотности и смешанную форму [11].

Факторами риска развития билиарного сладжа являются семейная предрасположенность, женский пол, возраст, географическая зона проживания, пища с высоким содержанием жиров и углеводов и пища, бедная растительными волокнами. Значительно увеличивают риск билиарного сладжа беременность, ожирение, сахарный диабет, заболевания печени с синдромом холестаза, заболевания тонкой кишки, парентеральное питание, прием ряда лекарственных препаратов [10].

Основные этапы патогенеза билиарного сладжа включают образование везикул с избыточным содержанием холестерина на фоне увеличения концентрации литогенных желчных кислот (ЖК) и снижения уровня хенодезоксихолевой кислоты. Нуклеация перенасыщенной желчи стимулируется повышением концентрации кальция, меди, марганца, железа, магния, калия и др. Высокое значение придается увеличению в желчи содержания сиаловых кислот, гексоз и накоплению продуктов перекисного окисления липидов. Снижение клиренса за счет подавления сократительной способности желчного пузыря, индуцируемое самим билиарным сладжем, создает условия его дальнейшей персистенции [8].

Клиническая картина билиарного сладжа

Клиническая картина билиарного сладжа имеет большую вариативность. Основное число случаев выявления билиарного сладжа приходится на случайные ультразвуковые находки у бессимптомных пациентов. Из причисляемых для данного состояния симптомов — боли, горечи во рту, тошноты и ряда других — только боль является относительно специфическим симптомом. Современные уточнения в характеристику боли внес Римский консенсус VI, дав определение и критерии «билиарной боли»: эпизоды стойких болей в эпигастрии и/или правом подреберье, длительностью более 30 мин, повторяющиеся с разными интервалами (не ежедневно), нарушающие дневную активность или требующие обращения за неотложной помощью, без значительной связи ( 0,05).

Значимое влияние на растворение билиарного сладжа оказал выбор пациентами препарата УДХК (табл., рис.). Из 35 больных, принимавших референтный для Российской Федерации препарат УДХК — Урсофальк®, через 3 месяца от начала терапии билиарный сладж отсутствовал у 42,9%. Из 41 пациента, принимавшего другие препараты УДХК, эффективность через 3 месяца составила 19,5% (OR = 3,09; 95% Cl 1,1–8,5). Через 6 месяцев терапии эффективность приема препарата Урсофальк® — 82,9%, а других препаратов УДХК — 60,9% (OR = 3,1; 95% Cl 1,05–9,1). К 9-му и 12-му месяцу лечения пациенты, принимавшие референтный препарат УДХК, демонстрировали купирование билиарного сладжа в 91,4% случаев, а при приеме других препаратов УДХК в 70,7% случаев (OR = 4,4; 95% Cl 1,1–12,2).

Вероятным объяснением различной эффективности препаратов УДХК может быть тот факт, что растворимость УДХК напрямую зависит от pH среды. При pH менее 7,8 растворимость УДХК значительно снижается, угнетается образование метаболитов с таурином и глицином, замедляется ее всасывание [21, 22]. Поэтому при одинаковой дозе активного вещества препарата принципиальным для эффективности могут оказаться различия в высвобождении его за счет разного состава капсулы и дополнительных веществ, что в свою очередь при колебаниях рН в различных отделах желудочно-кишечного тракта и определяет концентрацию УДХК в желчи. Таким образом, показано, что эффективность терапии препаратами УДХК также зависит от фармакокинетических свойств каждого конкретного препарата, что нужно учитывать при выборе терапии.

Заключение

В заключение по результатам представленного исследования важно отметить высокую эффективность (80,3% в общей группе и 91,4% при приеме референтного препарата УДХК), а также безопасность (нежелательные явления менее 7,8%) УДХК в терапии билиарного сладжа в реальной клинической практике. Оптимальная длительность терапии с определением конечной точки — растворения билиарного сладжа — должна составлять от 6 месяцев. С учетом достоверности факторов, увеличивающих эффективность терапии билиарного сладжа в представленном исследовании, выбор препарата, при одинаковой дозе, имеет определенное значение. С целью подтверждения представленных данных необходимы рандомизированные проспективные контролируемые исследования.

Литература

- Janowitz Р., Kratzer W., Zemmier T. et al. Gallbladder sludge: spontaneous course and incidence of complications in patients without stones // Hepatology. 1994. V. 20. Р. 291–294.

- Jüngst C., Kullak-Ublick G., Jüngst D. Gallstone disease: Microlithiasis and sludge // Best Pract. Res. Clin. Gastroenterol. 2006. V. 20. P. 1053–1062.

- Shaff er E. Epidemiology and risk factors for gallstone diseases: has the paradigm changet the 21st centuri? // Сurr. Gastroenter. Rep. 2005. № 7 (2). Р. 132–140.

- Вихрова Т. В. Билиарный сладж и его клиническое значение. Автореф. дис. … к. м. н. М., 2003.

- Ko C. W., Beresford S. A., Schulte S. J. Incidence, natural history, and risk factors for biliary sludge and stones during pregnancy // Hepatology. 2005. V. 41. № 2. P. 359–365.

- Maringhini A., Ciambra M., Baccelliere P. et al. Biliary sludge and gallstones in pregnancy: incidence, risk factors, and natural history // Ann. Intern. Med. 1993. V. 119. № 2. P. 116–120.

- Pazzi P., Gamberini S., Buldrini P., Gullini S. Biliary sludge: the sluggish gallbladder // Dig. Liver Dis. 2003. V. 35 (3). P. 39–45.

- Тухтаева Н. С., Мансуров Х. Х., Мансурова Ф. Х. О молекулярном механизме формирования билиарного сладжа // Проблемы ГАЭЛ. 2006. № 1–2. С. 40–47.

- Peter B. Cotton, Grace H. Elta, C. Ross Carter, Pankaj Jay Pasricha, Enrico S. Corazziari. Gallbladder and Sphincter of Oddi Disorders // Gastroenterology. 2016. № 150. P. 1420–1429.

- Ильченко А. А., Вихрова Т. В., Орлова Ю. Н. и др. Билиарный сладж. Современный взгляд на проблему // Гепатология. 2003. № 6. С. 20–25.

- Ильченко А. А. Желчнокаменная болезнь. М.: Анахарсис, 2004. 200 с.

- Hill P. A., Harris R. D. Clinical Importance and Natural History of Biliary Sludge in Outpatients // J Ultrasound Med. 2016. № 35 (3). P. 605–610.

- Буеверов А. О. Возможности клинического применения урсодезоксихолевой кислоты // Consilium Medicum. 2005. № 7 (6). С. 460–463.

- Заболевания желчного пузыря: возможности терапии препаратами урсодезоксихолевой кислоты / Сост. О. А. Саблин, Т. А. Ильчишина, А. А. Ледовская. СПб, 2013. 34 с.

- Минушкин О. Н. Урсодезоксихолевая кислота в гастроэнтерологии // Эффективная фармакотерапия в гастроэнтерологии. 2008. № 2. С. 18–24.

- Lazaridis K. N., Gores G. J., Lindor K. D. Ursodeoxycholic acid ‘mechanisms of action and clinical use in hepatobiliary disorders’ // J Hepatol. 2001. V. 35. P. 134–146.

- Билиарный сладж: от патогенеза к лечению / Сост. А. А. Ильченко и др. М.: ЦНИИГЭ, 2006. 48 с.

- Мехтиев С. Н., Гриневич В. Б., Кравчук Ю. А., Богданов Р. Н. Билиарный сладж: нерешенные вопросы // Лечащий Врач. 2007. № 6. С. 24–28.

- Райхельсон К. Л., Прашнова М. К. Урсодезоксихолевая кислота: существующие рекомендации и перспективы применения // Доктор.Ру. 2015. № 12 (113). С. 50–56.

- Сарвилина И. В. Сравнительный клинико-экономический анализ применения препаратов урсодезоксихолевой кислоты у пациентов с желчнокаменной болезнью I стадии // Лечащий Врач. 2015. № 2. С. 64–68.

- Hempfling W., Dilger K., Beuers U. Systematic review: ursodeoxycholic acid — adverse effects and drug interactions // Aliment Pharmacol Ther. 2003. № 18 (10). P. 963–972.

- Crosignani A., Setchell K. D., Invernizzi P., Larghi A., Rodrigues C. M., Podda M. Clinical pharmacokinetics of therapeutic bile acids // Clin Pharmacokinet. 1996. № 30. P. 333–358.

И. Б. Хлынов* , 1 , доктор медицинских наук

Р. И. Акименко*

И. А. Гурикова**, кандидат медицинских наук

М. Э. Лосева***

О. Г. Марченко***

* ФГБОУ ВО УГМУ МЗ РФ, Екатеринбург

** ЕМЦ «УГМК-Здоровье», Екатеринбург

*** МО «Новая больница», Екатеринбург

Билиарный сладж: опыт терапии в реальной клинической практике/ И. Б. Хлынов, Р. И. Акименко, И. А. Гурикова, М. Э. Лосева, О. Г. Марченко

Для цитирования: Лечащий врач № 4/2019; Номера страниц в выпуске: 80-83

Теги: печень, желчевыводящие пути, холестерин, желчнокаменная болезнь.

Источник

Абгаджава Э.З. Сладж желчного пузыря. Рефлюкс-гастрит. (Аспекты патогенеза и современные методы терапии). Автореферат дисс к.м.н., 14.01.28 – гастроэнтерология. ПМГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, 2017.

На правах рукописи

Сладж желчного пузыря. Рефлюкс-гастрит. (Аспекты патогенеза и современные методы терапии)

Абгаджава Эсма Залатинцковна

диссертации на соискание учёной степени кандидата медицинских наук

Работа выполнена в ФГБОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации

Научный руководитель:

- академик АВН, доктор медицинских наук, профессор Тельных Юрий Викторович

Официальные оппоненты:

- Гордиенко Александр Волеславович – доктор медицинских наук, профессор ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Минобороны России, кафедра и клиника госпитальной терапии, начальник кафедры

- Белоусова Елена Александровна – доктор медицинский наук, профессор, ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского», факультет усовершенствования врачей, кафедра гастроэнтерологии, заведующая кафедрой, отделение гастроэнтерологии и гепатологии, руководитель отделения

Ведущая организация:

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Защита диссертации состоится «_____»_________ 2017 г. в _____ часов на заседании Диссертационного совета Д 208.040.10 при ФГБОУ ВО Первый Московский государственный университет им. И.М. Сеченова Министерство здравоохранения Российской Федерации по адресу: 119992, г. Москва ул. Трубецкая, д.8, стр.2.

С диссертацией можно ознакомиться в ЦНМБ ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России по адресу: 119034, Москва, Зубовский бульвар, д. 37/1 и на сайте www . mma.ru.

Автореферат разослан «_______»__________2016 г.

Учёный секретарь диссертационного совета Чебышева Светлана Николаевна

Общая характеристика работы

Актуальность темы

Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) в настоящее время отнесена к социально значимым заболеваниям, что обусловлено неуклонным ростом заболеваемости, так как в мировом масштабе встречается у 18-21% населения. При этом, длительное время ЖКБ считалась проблемой исключительно хирургической, в связи с тем, что её диагностика осуществляется на стадии сформированных камней. Поэтому основным и безальтернативным методам являлось оперативное лечение, то есть холецистэктомия. Однако, она не ликвидирует патофизиологические процессы в отношении литогенности желчи, так как после неё камни образуются и в желчных протоках. Кроме того, у 10-40% оперированных больных развивается так называемый постхолецистэктомический синдром. Поэтому вполне обоснованным является разработка современных методов диагностики, лечения и профилактики, направленных на выявление ранних, ещё бескаменных стадий ЖКБ, в виде билиарного сладжа (БС) желчного пузыря (ЖП) и его терапии.

Хронический гастрит (ХГ) занимает одно из центральных мест среди болезней желудка. Большинство авторов считают, что ХГ страдает около 1/3 взрослого населения Земного шара, хотя к врачам обращается всего лишь 10-15%. Билиарный рефлюкс-гастрит (Р-Г), как одна из форм ХГ, способствует развитию атрофических изменений слизистой оболочки желудка (СОЖ), что в дальнейшем может привести в 8-12% случаев к такому серьёзному по прогнозу заболеванию как рак желудка. Вышеперечисленные положения и определяют актуальность изучаемой проблемы.

Цель работы

Изучить различные эхографические формы БС, патогенетические механизмы его влияния на развитие билиарного Р-Г, на основании чего разработать комплексную терапию этих заболеваний и профилактику развития ЖКБ.

Задачи исследования

- Провести анализ частоты развития разных форм БС в зависимости от клинико-эхографической характеристики.

- Изучить патогенетические механизмы влияния БС на формирование дуодено-гастрального рефлюкса (ДГР) и билиарного Р-Г.

- Разработать современные схемы терапии БС, в зависимости от его эхографической формы.

- Изучить особенности клинического течения, морфологических изменений СОЖ, состояние желудочной секреции у больных с билиарным Р-Г, на основании чего обосновать современные методы его терапии.

- Изучить исходы БС в течение трехлетнего динамического наблюдения за больными, на основании чего предложить эффективные меры по его профилактике

Научная новизна

- Изучена частота развития эхографических форм БС, а также особенности клинического течения этих форм.

- Определены патогенетические механизмы развития билиарного Р-Г и характер изменений СОЖ, в зависимости от наличия или отсутствия инфекции Helicobacter pylori (HP).

- Изучение суточной интрагастральной рН-метрии показало, что при билиарном Р-Г у всех больных отмечается снижение кислотности желудочного содержимого, а степень её выраженности зависит от частоты дуодено-гастрального рефлюкса и обсемененности НР.

- Впервые в результате трехлетнего динамического врачебного наблюдения за больными с БС изучены его исходы, в зависимости от характера проводимой профилактической терапии.

Научно-практическая значимость работы

- Разработаны и внедрены в практику современные принципы лечения БС и билиарного Р-Г в зависимости от клинико-эхографической формы сладжа желчного пузыря, характера морфологических изменений СОЖ, степени нарушения кислотности желудочного содержимого и наличия НР.

- Впервые предложены эффективные схемы лечения по профилактике развития рецидивов после БС и образования камней в желчном пузыре.

- Проведенное трехлетнее динамическое врачебное наблюдение за больными со сладжем желчного пузыря позволило сделать практический вывод о том, что как рецидив БС, так и образование камней в желчном пузыре без проведения профилактического патогенетического лечения не может быть предсказан и эффективно предотвращен.

Положения, выносимые на защиту

- Больные БС имеют разные эхографические формы: эхонеоднородная желчь со сгустками (ЭЖС); взвесь гиперэхогенных частиц (ВГЧ); холестероз и холестериновые полипы желчного пузыря (ЖП); замазкообразная желчь и микрохолетиаз. Кроме эхографического различия эти формы БС различаются как по частоте развития и клиническим проявлениям, так и по степени выраженности вызываемых ими осложнений.

- Эффективность литогенной и симптоматической терапии больных с БС зависит от этиологии, клинико-эхографической формы болезни, индивидуальных особенностей организма, длительности курса лечения, периода наблюдения, а также характера сопутствующей патологии со стороны внутренних органов.

- Основным этиопатогенетическим механизмом у больных БС в формировании билиарного Р-Г являются: ДГР и патоморфологические изменения СОЖ под воздействием рефлюксата (желчных кислот). Комплексная терапия пациентов с билиарным Р-Г должна осуществляться с учётом активности воспалительного процесса, степени выраженности атрофических изменений СОЖ и нарушения кислотообразующей функции желудка, а также обсемененности НР.

- Рецидив как БС, так и образование камней в ЖП без патогенетического лечения не может быть, как предсказан, так и предотвращен. В результате трехлетнего диспансерного врачебного наблюдения за больными БС и проведения 30-ти дневных курсов патогенетической терапии с периодичностью в 6 месяцев можно добиться хороших результатов по профилактике рецидивов заболевания и образования камней в ЖП.

Личный вклад автора

Автор принимала непосредственное участие в реализации работы на всех её этапах. Проводила планирование исследования, поиск и анализ литературы по теме диссертации, физикальное обследование пациентов с БС и билиарным Р-Г, освоила и самостоятельно проводила 24-часовую интрагастральную рН-метрию, а также фракционное хроматическое дуоденальное зондирование (ФХДЗ) с определением внутриполостного давления в желудке и ДПК. Принимала участие в ультразвуковом исследовании желчного пузыря, в проведении ЭГДС и забора биопсийного материала из слизистой оболочки желудка для морфологических исследований. Самостоятельно осуществила статистическую обработку и анализ полученных результатов.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности

Диссертация соответствует паспорту научной специальности 14.01.28 – гастроэнтерология; формуле специальности: гастроэнтерология – область медицинской науки, изучающая этиологию, патогенез, семиотику, диагностику, лечение, прогноз и профилактику заболеваний органов желудочно-кишечного тракта; области исследований согласно пунктам 2, 3, 5.

Апробация диссертационной работы была проведена на научно-методической конференции кафедры пропедевтики внутренних болезней лечебного факультета Ф Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 7 сентября 2016 года.

Материалы диссертационной работы были доложены на XV и XVI Российских конференциях «Гепатология сегодня» (Москва, март 2010, 2011 года), на XIX и XX Российских Гастроэнтерологических Неделях (Москва, сентябрь-октябрь 2013 и 2014 года).

По материалам диссертации опубликовано 6 работ, из них 2 – в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Внедрение результатов исследования в практику

Результаты работы внедрены в лечебную практику терапевтических и гастроэнтерологических отделений клинической больницы № 2 Первого МГМУ им И.М. Сеченова , используются в научно – педагогическом процессе на кафедре пропедевтики внутренних болезней Первого МГМУ им. И.М. Сеченова , а также на кафедре и в клинике госпитальной терапии Военно – медицинской академии им. С.М. Кирова

Объем и структура работы

Диссертация изложена на 126 страницах машинописного текста и состоит из введения, 6 глав выводов и практических рекомендаций. Библиографический указатель содержит 214 источников литературы (128 отечественных и 86 иностранных авторов). Диссертация иллюстрирована 12 таблицами и 30 рисунками.

Содержание работы

Материалы и методы исследования

В основу работы положены результаты обследования и лечения 68 больных с БС. Первая группа (основная) из 52 человек обследовались стационарно на базе клиники пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии имени В.Х. Василенко УКБ № 2 Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, а вторая группа (контрольная) из 16 пациентов амбулаторно. Разделение больных на 2 группы обусловлено характером терапии: основная группа пациентов получала патогенетическое лечение урсодезоксихолевой кислотой (УДХК), а контрольная группа – только симптоматическое лечение.

Критерии включения в исследование: БС и билиарный Р-Г, доказанные с помощью клинической картины, данных УЗИ, ЭГДС, специальными исследованиями (24-часовой интрагастральной рН-метрией, ФХДЗ, морфологическое изучение СОЖ).

Критерии исключения из исследования: отказ пациентов от участия в исследовании, беременность или лактация, злокачественные новообразования, психические заболевания, а также сопутствующая тяжелая соматическая патология и наличие противопоказаний для проведения ЭГДС, 24-часовой интрагастральной рН-метрии и ФХДЗ.

Клиническое обследование включало сбор жалоб, их детализацию, анамнез заболевания, выявление факторов риска, анамнез жизни, наследственность, а также осмотр и объективные данные по всем системам организма больных.

Лабораторное обследование, кроме рутинных методов предполагало проведение биохимического исследования крови с определением глюкозы, активности АЛТ, АСТ, ЩФ, амилазы, содержание общего белка, билирубина, креатинина, мочевины, определение липидного спектра крови, маркеров вирусных гепатитов (HBsAg, anti-HCV), антитела к париетальным клеткам у больных с атрофией СОЖ.

Инструментальное обследование включало проведение УЗИ брюшной полости, а также эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС) с определением кло-теста на наличие Helicobacter pylori (HP) до и после лечения. ЭГДС осуществлялась с помощью гибкого эндоскопа «Fujinon FG-12» (Япония) натощак по стандартной методике с анестезией 10% раствором лидокаина. У 22 больных с БС и билиарным Р-Г была проведена 24-часовая интрагастральная рН-метрия, выполненная лично автором диссертации на аппарате «Гастроскан-ИАМ» (ЗАО НПП «Исток-Система», г. Фрязино). У 16 пациентов контрольной группы было проведено фракционное хроматическое дуоденальное зондирование (ФХДЗ) с изучением внутриполостного давления в желудке и двенадцатиперстной кишке (ДПК).

Морфологические исследования СОЖ были выполнены у 55 пациентов с билиарным Р-Г. Для гистологического исследования во время ЭГДС производился забор биоптатов из дна, тела и антрального отделов желудка. Парафиновые срезы готовили традиционным методом, окрашивали гематоксилином и эозином, а также по Ван-Гизону для выявления фиброзных изменений СОЖ.

Источник

.gif)