Аминокислоты и белки как лекарственные средства

В медицинской практике широко используются аминокислоты в качестве лекарственных средств. Так, глутаминовая кислота находит применение при лечении заболеваний центральной нервной системы:шизофрении, эпилепсии, психозов, реактивных состояний, протекающих с явлениями истощения, депрессии и при других психических и нервных заболеваниях. В детской практике препарат применяют при задержке психического развития различной этиологии, болезни Дауна, при полиомиелите в остром и восстановительном периодах. Метионин применяют для лечения и предупреждения заболеваний и токсических поражений печени: при болезни Боткина, циррозе печени. Кроме аминокислот также используют гидролизаты белков, содержащих смесь аминокислот. Например, продукт под названием «Гидролизин», получаемый при кислотном гидролизе белков крови крупного рогатого скота. Он лишен антигенных свойств, и это дает возможность вводить его больным независимо от группы крови.

Белки как лекарственные средства также широко используются в медицинской практике. Например, инсулин применяется при лечении сахарного диабета. При недостаточности ферментов желудочно-кишечного тракта используют препарат «Мезим», в состав которого входят панкреатические ферменты (липаза, альфа-амилаза, трипсин, химотрипсин), по химической структуре являющиеся белками.

Тема 3. Введение в энзимологию. Свойства ферментов

Катализатор — это вещество, которое ускоряет химическую реакцию, но само в ходе этой реакции не расходуется.

Энзим (en zyme — в дрожжах), фермент (fermentum — закваска) — термины для обозначения биологических катализаторов белковой природы.

Рибозим — это биологический катализатор рибонуклеиновой природы.

Субстратом (S) называют вещество, химические превращения которого в продукт (Р) катализирует фермент (Е).

Чтобы произошла химическая реакция, необходимы следующие условия:

1) молекулы должны сблизиться (столкнуться);

2) запас энергии молекул в момент столкновения должен быть не ниже энергетического барьера реакции.

Классификация и номенклатура ферментов

В начале ХХ в. предложили называть ферменты по названию субстрата с добавлением суффикса -аза (amylum — амилаза, lipos — липаза, protein — протеиназа). В 1961 г. Международный Совет Биохимиков (IUB) предложил положить в основу названия и классификации ферментов тип химической реакции и ее механизм. Все ферменты разделили на 6 классов: оксидоредуктазы, трансферазы, гидролазы, лиазы, изомеразы, лигазы (синтетазы). Каждый класс состоит из 4–13 подклассов, а те в свою очередь из подподклассов.

Оксидоредуктазы — это ферменты, катализирующие окислительно-восстано-вительные реакции с участием двух субстратов А и В: А red + Вox Аox + Вred.

Трансферазы — это ферменты, катализирующие реакции межмолекулярного переноса группы Х, кроме водорода и кислорода, с субстрата А на субстрат В: А-Х + В А + В-Х.

Гидролазы — это ферменты, которые катализируют расщепление внутримолекулярных связей с присоединением воды по месту разрыва.

Лиазы — это: а) ферменты, расщепляющие субстрат негидролитическим путем. Например: R-COOH R-H + CO2; б) ферменты, отщепляющие группы атомов с образованием двойной связи или присоединяющие группы атомов по месту двойной связи. Например: AH – BOH A = B + H2O

Изомеразы катализируют превращения различных типов оптических, геометрических и позиционных изомеров.

Лигазы катализируют соединение двух молекул, сопряженное с разрывом пирофосфатной связи АТФ или другого макроэргического соединения.

Каждый фермент по классификации ферментов (КФ, ЕС) обозначается четырьмя цифрами (шифр фермента): 1— класс, 2 — подкласс, 3 — подподкласс, 4 — номер фермента в списке подподкласса. Так, например, КФ 2.7.1.1 означает: класс 2 (трансферазы), подкласс 7 (перенос фосфата), подподкласс 1 (алкогольная группа — акцептор фосфата). Конечное название — гексокиназа, или АТФ:D-гексоза-6-фосфотрансфераза, фермент, катализирующий перенос фосфата с АТФ на гидроксильную группу у шестого углеродного атома глюкозы.

Источник

Белки как лекарственные вещества

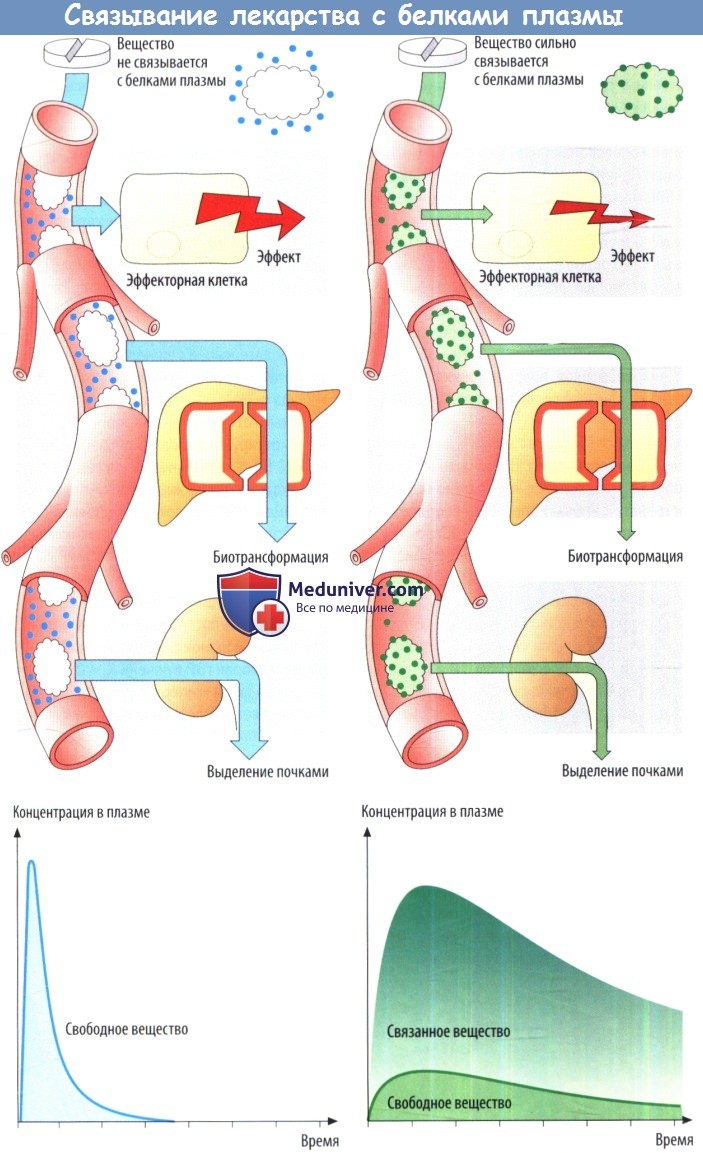

После попадания в кровь лекарственные средства могут связываться с молекулами белка, которые присутствует в большом количестве, что приводит к образованию комплексов лекарственное средство-белок.

К связывающим белкам относятся в основном альбумин и в меньшей степени β-глобулины и кислые гликопротеиды. Другие белки плазмы (транскортин, трансферрин, тироксинсвязывающий глобулин) выполняют специализированные функции по связыванию определенных веществ.

Степень связывания зависит от концентрации реагентов и аффинитета лекарственного вещества к конкретному белку. Концентрация альбумина в плазме составляет 4,6г/100 мл (или 0,6 ммоль/л) и поэтомуобусловливаеточень высокую связывающую способность (два места на молекулу). Как правило, лекарственные средства обладают гораздо меньшим аффинитетом (KD — 10 -5 -10 -3 М) к белкам плазмы, чем к специфическим связывающим местам (рецепторам).

В диапазоне терапевтически значимых концентраций связывание белков с большинством лекарственных средств повышается линейно с концентрацией (исключения: салицилат и определенные сульфаниламиды).

В молекуле альбумина имеются разные места связывания анионных и катионных лигандов, а также действуют силы Ван-дер-Ваальса. Степень связывания коррелирует с гидрофобностью лекарственного вещества (лекарственное средство вытесняется из воды).

Связывание с белками плазмы — это быстрый и обратимый процесс, т. е. за любым изменением концентрации несвязанного лекарственного вещества немедленно следует соответствующее изменение связанной концентрации. Связывание белками имеет большое значение, т. к. именно концентрация свободного лекарственного вещества определяет интенсивность действия.

При данной общей концентрации в плазме (предположим, 100 нг/мл) эффективная концентрация составит 90 нг/мл для лекарственного вещества, связанного с белком на 10%, но 1 нг/мл для лекарственного вещества, связанного с белком на 99%. Снижение концентрации свободного лекарственного вещества в результате связывания с белками влияет не только на интенсивность действия, но и на биотрансформацию (в печени) и выделение почками, и, лишь свободное лекарственное средство поступая в печень, осуществляющую метаболизм, или подвергается клубочковой фильтрации.

При падении концентрации свободного лекарственного вещества недостаток восполняется за счет связанного с белком количества. Связывание белком плазмы аналогично депонированию для увеличения времени действия за счет задержки выделения, но при этом снижается интенсивность эффекта. Если два вещества обладают аффинитетом к одному и тому же участку связывания в молекуле альбумина, они начинают конкурировал за это место.

Одно лекарственное средство может вытеснить другое с места связывания и тем самым повысить уровень свободной (действующей) концентрации замещенного лекарственного вещества (вид лекарственного взаимодействия). Увеличение свободной концентрации замещенного лекарственного вещества означает повышение эффективности и ускорение выведения.

Снижение концентрации альбумина (при заболевании печени, нефротическом синдроме, плохом общем состоянии) приводит к изменению фармакокинетики лекарственных средств, которые в значительной степени связываются с альбумином.

Лекарственные средства, связанные с белками плазмы, которые являются субстратами переносчиков, выводятся из крови с высокой скоростью. Например, парааминогиппурат выводится почечными канальцами, а сульфобромофталеин — печенью. Скорость клиренса этих веществ можно использовать для определения почечного или печеночного кровотока.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник