- Пресс-центр

- Неотложная помощь при бронхиальной астме: первая помощь, признаки патологии, провоцирующие факторы

- Астматический статус это первая помощь

- Астматический статус

- Астматический статус это первая помощь

- Неотложная помощь. Лечение астматического статуса 1 стадии.

- Медикаментозное лечение астматического статуса.

- Прочие лекарственные средства при лечении астматического статуса.

Пресс-центр

Неотложная помощь при бронхиальной астме: первая помощь, признаки патологии, провоцирующие факторы

Правильное оказание неотложной помощи при бронхиальной астме может значительно улучшить прогноз, поэтому как самому пациенту, так и его близким необходимо знать алгоритм оказания неотложной помощи при развитии удушья.

Пациентам, страдающим астмой, не рекомендуется выходить из дома без ингалятора с назначенным препаратом даже в том случае, если приступы случаются редко.

Первая помощь при бронхиальной астме

Неотложная помощь при приступе бронхиальной астмы заключается, в первую очередь, в обеспечении пациента свежим воздухом, в облегчении ему дыхания. Для этого необходимо освободить человека от тесной одежды или хотя бы ослабить ее, вывести человека из душного помещения или открыть окно. Нужно вызывать скорую помощь, а до приезда бригады помочь пациенту принять удобное положение. Облегчить состояние пациента во время приступа может поза с расставленными в стороны локтями или разведенными руками. При легком приступе могут помочь горячие ванночки для верхних и нижних конечностей. При отсутствии возможности сделать ванночку можно растирать пациенту кисти рук.

Предвестники появляются за 30–60 минут до начала приступа, они заключаются в сильном кашле, чихании, першении и/или боли в горле, обильных выделениях из носовой полости, головной боли.

При наличии ингалятора с препаратом, который предназначен для подобных случаев, нужно помочь больному им воспользоваться, для чего встряхнуть флакон с лекарственным средством, совершить 1 или 2 впрыскивания на вдохе. Для наиболее эффективного поступления препарата в верхние дыхательные пути флакон следует держать вверх дном. Действие препарата обычно начинается спустя несколько минут. Повторять ингаляцию спреем не рекомендуется ранее чем через 20 минут после первого впрыскивания, так как это может стать причиной развития осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы. Нужно сообщить медицинским работникам обо всех препаратах, которые были использованы до их приезда.

При приступе бронхиальной астмы могут применяться бронхолитические препараты, сердечные гликозиды, спазмолитические препараты, однако применять их можно только в том случае, если они ранее были назначены врачом.

Если приступ удушья купировать не удается и бригаде скорой помощи, больного госпитализируют в стационар. В больнице, помимо медикаментозной терапии, может быть проведена оксигенотерапия, искусственная вентиляция легких, плазмаферез. Когда состояние пациента стабилизируется, ему назначается физиотерапия для облегчения выведения из респираторного тракта скопившейся слизи.

Как проявляется бронхиальная астма

Астма характеризуется хроническим течением с чередованием обострений и ремиссии. При обострениях начинается обильная продукция мокроты, приступы удушья учащаются. У больных могут наблюдаться жидкие прозрачные выделения из полости носа, усиленное слезотечение, крапивница. Нередко обострения болезни имеют выраженную сезонность. При неаллергической бронхиальной астме у больных возникают приступы сильного кашля, который переходит в приступы удушья. В периоды между приступами проявления заболевания минимальны.

При частом контакте пациента с аллергеном, длительном некупирующемся приступе у него может развиваться астматический статус, характеризующийся стойкой обструкцией бронхов.

Предвестники появляются за 30–60 минут до начала приступа, они заключаются в сильном кашле, чихании, першении и/или боли в горле, обильных выделениях из носовой полости, головной боли. При заболевании неаллергической природы предвестниками приступа выступают кашель, нарастающая слабость, усталость, головокружение, беспокойство, тревожность. Ночным приступам удушья нередко предшествуют сильный кашель в вечернее время, нарушения сна.

Непосредственно перед началом приступа у пациентов наблюдается затруднение речи, шумное (свистящее) дыхание, затруднение вдоха, обильные сухие хрипы, которые слышно даже на расстоянии. С целью облегчения дыхания больной принимает вынужденное положение сидя.

Выделяют три степени (стадии) бронхиальной астмы:

- Легкая – у пациента наблюдается одышка во время ходьбы, увеличивается частота дыхательных движений, однако вспомогательная мускулатура участия в процессе дыхания не принимает, слышны свистящие хрипы на выдохе. Частота сердечных сокращений менее 100 ударов в минуту.

- Средняя – одышка может возникать при разговоре, во время приема пищи, частота дыхания увеличивается, в дыхании участвует вспомогательная мускулатура, слышны громкие хрипы. Частота сердечных сокращений – от 100 до 120 ударов в минуту.

- Тяжелая – характерна одышка в состоянии покоя, возбужденное состояние, дистанционные хрипы, частота сердечных сокращений превышает 120 ударов в минуту.

При частом контакте пациента с аллергеном, длительном некупирующемся приступе у него может развиваться астматический статус, характеризующийся стойкой обструкцией бронхов. Астматический статус представляет немалую опасность для жизни пациента, так как возможна смерть от удушья.

Бронхиальную астму необходимо дифференцировать с хронической обструктивной болезнью легких, новообразованиями легкого, хроническими заболеваниями легких неспецифического характера, обструктивным бронхитом.

При наличии ингалятора с препаратом, который предназначен для подобных случаев, нужно помочь больному им воспользоваться, для чего встряхнуть флакон с лекарственным средством, совершить 1 или 2 впрыскивания на вдохе.

Прогноз зависит от своевременности начала лечения, выполнения пациентом всех необходимых рекомендаций лечащего врача. Если пациент получает необходимую помощь и соблюдает врачебные предписания, прогноз в отношении жизни благоприятный. У пациентов молодого возраста возможно полное выздоровление.

Причины и факторы риска развития заболевания

В зависимости от причины выделяют неаллергическую и аллергическую астму. Аллергенами чаще всего выступают: пыльца растений, пылевой клещ, шерсть животных, перья птиц, корм для домашних рыбок. Реакция может развиваться не сразу после контакта с аллергеном, а спустя некоторое время.

В последние годы отмечается рост заболеваемости бронхиальной астмой из-за высокого уровня общей аллергизации, особенно среди детей.

При астме неаллергической этиологии спазм может быть спровоцирован любым раздражением бронхов, например, табачным или любым другим дымом (например, от сжигаемых листьев), испарениями бытовой химии, сильными запахами, выхлопными газами, приемом некоторых лекарственных средств. Вызвать удушье также могут интенсивные физические нагрузки, вдыхание слишком холодного воздуха, употребление некоторых продуктов питания, эмоциональное напряжение, стрессовые ситуации. На начальных этапах заболевания оказывать провоцирующее действие могут острые заболевания дыхательных путей. У ряда пациентов патология возникает ввиду воздействия не одного, а нескольких аллергенов.

В некоторых случаях определить точную причину заболевания не удается даже в случае проведения аллергологических проб. Диагностика профессиональной бронхиальной астмы также бывает затруднена ввиду того, что человек может не уделять должного внимания симптомам, которые развиваются на рабочем месте и исчезают после окончания рабочего дня.

Источник

Астматический статус это первая помощь

Астматическое состояние определяется как синдром, характеризующийся остро возникающим приступом удушья. Удушье определяется как крайняя степень выраженности одышки, сопровождающееся мучительным чувством нехватки воздуха, страхом смерти.

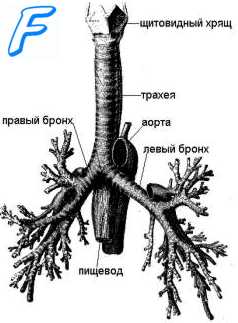

Этиология. Данное состояние может развиться остро при заболеваниях верхних дыхательных путей (инородные тела, опухоли гортани, трахеи, бронхов, приступ бронхиальной астмы) и при заболеваниях ССС (пороки сердца, ОИМ, перикардиты).

Патогенез обусловлен обструкцией дыхательных путей и нарушением диффузии кислорода в кровь.

В зависимости от причин, вызвавших астматическое состояние, выделяют сердечную астму, астматический статус на фоне бронхиальной астмы и смешанный вариант.

Астматический статус

Астматический статус определяется как состояние, осложняющее приступ бронхиальной астмы и характеризующееся нарастанием по своей интенсивности и частоте приступов удушья на фоне резистентности к стандартной терапии, воспалением и отеком слизистой бронхиол с нарушением их дренажной функции и накоплением густой мокроты.

Этиология. Ведущим является инфекционно-аллергический фактор.

Патогенез. В организме больного развиваются следующие патологические изменения:

• нарушение дренажной функции бронхов;

• воспаление и отек слизистой бронхиол;

• гиповолемия, сгущение крови;

• гипоксия и гиперкапния;

• метаболический суб- или декомпенсированный ацидоз.

Данный патологический каскад в конечном итоге вызывает затруднение выдоха при сохраненном вдохе, что способствует формированию острой эмфиземы легких. Она усиливает имеющуюся гипоксию, а на пике своего развития может вызвать механическое повреждение легких в виде разрыва альвеол с образованием пневмоторакса.

Клиника. Достоверными диагностическими признаками астматического состояния являются нарастающая ОДН, симптомы легочного сердца и немого легкого, отсутствие эффекта от стандартной терапии. При осмотре больного, находящегося в астматическом состоянии, необходимо обращать внимание на его общий вид, степень физической активности, цвет кожи и слизистых оболочек, характер и частоту дыхания, пульс, артериальное давление. В течении астматического статуса традиционно выделяют 3 стадии, и хотя тго подразделение весьма условно, оно помогает в вопросах стандартизации лечения.

Астматический статус 1 стадии. Состояние больного относительно компенсированное. Сознание ясное, однако у большинства появляется страх. Положение тела вынужденное — больной сидит с фиксированным плечевым поясом. Выраженный акроцианоз, одышка (ЧД — 26—40 в I мин.). Затруднен выдох, мучительный непродуктивный кашель без отделения мокроты. При аускульта-ции дыхание проводится во все отделы легких и определяется большое количество сухих, свистящих хрипов. Тоны сердца приглушены, иногда их бывает трудно прослушать из-за множества хрипов и острой эмфиземы в легких. Отмечаются тахикардия, артериальная гипертензия. Признаки ОДН и ОСН постепенно нарастают; рН крови в пределах нормы или незначительный субкомпенсированный метаболический ацидоз. Парциальное напряжение кислорода в артериальной крови приближается к 70 мм рт. ст., раСО, уменьшается до 30—35 мм рт. ст., что объясняется формированием компенсаторного респираторного алкалоза. Появляются первые признаки общей дегидратации.

Астматический статус 2 стадии. Развивается декомпенсация. Сознание сохранено, но не всегда адекватное, возможно появление признаков гипоксической энцефалопатии. Общее состояние тяжелое или крайне тяжелое. Больные обессилены, малейшая нагрузка резко ухудшает состояние. Они не могут принимать пищу, пить воду, заснуть. Кожа и видимые слизистые цианотичные, на ошупь влажные. ЧД становится более 40 в 1 мин., дыхание поверхностное. Дыхательные шумы слышны на расстоянии в несколько метров, однако при аускультации легких наблюдается несоответствие между ожидаемым количеством хрипов и их фактическим наличием, появляются участки «немого» легкого (аускультативная мозаика). Данный признак является характерным для астматического статуса 2 ст. Тоны сердца резко приглушены, гипотония, тахикардия (ЧСС 110—120 в 1 мин.). рН крови смещается в сторону суб-или декомпенсированного метаболического ацидоза, раО, уменьшается до 60 и ниже мм рт. ст., раС02 увеличивается до 50—60 мм рт. ст. Усиливаются признаки обшей дегидратации.

Астматический статус 3 стадии. Гипоксемическая кома. Общее состояние крайне тяжелое. Кожа и видимые слизистые цианотичные, с серым оттенком, обильно покрыты потом. Зрачки резко расширены, реакция на свет вялая. Поверхностная одышка. ЧД более 60 в 1 мин., дыхание аритмичное, возможен переход в брадипноэ. Аускультативные шумы над легкими не прослушиваются, картина «немого» легкого. Тоны сердца резко приглушены, гипотония, тахикардия (ЧСС более 140 в 1 мин.), с возможным появлением мерцательной аритмии. рН крови сдвигается в сторону декомпенсированного метаболического ацидоза, раО, уменьшается до 50 и ниже мм рт. ст., раСО, возрастает до 70—80 мм рт. ст. и выше. Признаки общей дегидратации достигают своего максимума.

Источник

Астматический статус это первая помощь

Принципы лечения. Исходя из вышеизложенного, принципы лечения астматического статуса, вне зависимости от его стадии, должны иметь следующие направления:

1. Устранение гиповолемии.

2. Купирование воспаления и отека слизистой бронхиол.

3. Стимуляция бета-адренергических рецепторов.

4. Восстановление проходимости бронхиальных путей.

Неотложная помощь. Лечение астматического статуса 1 стадии.

Для удобства изложения данного материала тактику лечения целесообразно условно подразделить на вопросы оксигенотерапии, инфузионной терапии и медикаментозного воздействия.

Оксигенотерапии. Для купирования гипоксии больному подается увлажненный через воду кислород в количестве 3—5 л/мин., что соответствует ею концентрации 30—40% во вдыхаемом воздухе. Дальнейшее увеличение концентрации во вдыхаемом воздухе нецелесообразно, т. к. гипероксигенация может вызвать депрессию дыхательного центра.

Инфузионная терапия. Инфузионную терапию рекомендуется проводить через катетер, введенный в подключичную вену. Помимо чисто технических удобств, это дает возможность постоянно контролировать ЦВД. Для адекватной регидратационной терапии оптимальным является использование 5% раствора глюкозы в количестве не менее 3—4 л в первые 24 часа, в последующем глюкозу рекомендуется вводить из расчета 1,6 л/1 м2 поверхности тела. В раствор глюкозы следует добавлять инсулин в соотношении I ЕД на 3—4 г глюкозы, что составляет 8—10 ЕД инсулина на 400 мл 5% раствора глюкозы. Следует помнить, что часть инсулина, введеная в раствор глюкозы, адсорбируется на внутренней поверхности системы для в/в переливания, поэтому, расчетную дозу инсулина (8—10 ЕД) следует увеличивать до 12—14 ЕД. Суммарный суточный объем инфузионной терапии, в конечном счете, должен определяться не вышеуказанными величинами (3—4 л/24 ч). а исчезновением признаков дегидратации, нормализацией ЦВД и появлением почасового диуреза в объеме не менее 60—80 мл/час без применения мочегонных препаратов.

Для улучшения реологических свойств крови в расчетный объем суточной инфузии рекомендуется включить 400 мл реополиглюкина, а на каждые 400 мл 5 % глюкозы добавлять 2500 ЕД гепарина. Использование в качестве инфузионной среды для устранения гиповолемии 0,9% раствора хлористого натрия не рекомендуется, так как он может усилить отек слизистой бронхов.

Введение буферных растворов типа 4% раствора соды при астматическом статусе 1 ст. не показано, так как у больных на данном лапе заболевания имеется субкомпенсированный метаболический ацидоз в сочетании с компенсаторным дыхательным алкалозом.

Медикаментозное лечение астматического статуса.

Адреналин. Лечение астматического статуса рекомендуется начинать с подкожного введения данного препарата. Адреналин является стимулятором альфа,-, бета,- и бета2- адренергических рецепторов. Он вызывает расслабление мускулатуры бронхов с последующим их расширением, что является положительным эффектом на фоне астматического статуса, но, в то же время, воздействуя на бета1-адренорецепторы сердца, вызывает тахикардию, усиление сердечного выброса и возможное ухудшение снабжения миокарда кислородом (М. Д. Машковский, 1997). Применяют «тестирующие» дозы, зависящие от веса больного: при массе меньше 60 кг 0,3 мл, при массе от 60 до 80 кг 0,4 мл, при массе более 80 кг 0,5 мл 0,1% раствора адреналина гидрохлорида. При отсутствии эффекта подкожную инъекцию в первоначальной дозе можно повторить через 15—30 мин. (Ч. Г. Скоггин, 1986; В. Д. Малышев, 1996). Не рекомендуется превышать данные дозы, т. к. избыточное накопление продуктов полураспада адреналина может вызвать возникновение парадоксальной бронхоконстрикции.

Эуфиллин (2,4% раствор) назначается в первоначальной дозе 5—6 мг/кг массы больного и вводится медленно в/в капельно за 20 мин. При быстром введении данного препарата возможно возникновение гипотензии. Последующее назначение эуфиллина производится из расчета 1мг/1кг/1час до клинического улучшения состояния больного. Следует помнить, что высшая суточная доза эуфиллина составляет 2 г. Использование эуфиллина при лечении астматического статуса обусловлено его положительным эффектом на бета-адренергические рецепторы и опосредованным воздействием на нарушенную энергетику клеток.

Кортикостероиды. Их использование способствует повышению чувствительности бета-адренергических рецепторов. Введение препаратов данной группы осуществляется по жизненным показаниям. Это обусловлено свойствами гормонов оказывать неспецифическое противовоспалительное, противоотечное и анти-гистаминное действие. Первоначальная доза введения кортикостероидов должна быть не менее 30 мг для преднизолона, 100 мг для гидрокортизона и 4 мг для дексаметазона (В. Д. Малышев, 1996). Предиизолон назначают в/в, из расчета 1мг/кг/час. Повторные дозы вводятся не реже чем через каждые 6 часов. Кратность их введения зависит от клинического эффекта. Максимальная доза преднизолона, необходимая для купирования астматического статуса 1 ст., может приближаться к 1500 мг, но в среднем составляет 200—400 мг. При использовании других гормональных препаратов все расчеты нужно производить, исходя из рекомендованных доз преднизолона.

Разжижение мокроты во время астматического статуса рекомендуется осуществлять парокислородными ингаляциями.

Прочие лекарственные средства при лечении астматического статуса.

1. Антибиотики. Их назначение во время астматического статуса оправдано только в 2-х случаях:

• при наличии у больного рентгенологически подтвержденного инфильтрата в легких;

• при обострении хронического бронхита с наличием гнойной мокроты.

Примечание. В данной ситуации следует избегать назначения пенициллина: он обладает гистаминлиберирующим действием.

2. Диуретики. Противопоказаны, так как усиливают дегидратацию. Их использование целесообразно только при наличии хронической сердечной недостаточности и исходном высоком ЦВД (более 140—150 мм водного столба). Если же у больного имеется исходное высокое ЦВД в сочетании с гемоконцентрацией, то введению диуретиков следует предпочитать кровопускание.

3. Витамины, хлористый кальций, кокарбоксилаза, АТФ. Введение нецелесообразно — клинический эффект весьма сомнителен, а вред очевиден (опасность возникновения аллергических реакций).

4. Наркотики, седативные, антигистаминные препараты. Введение противопоказано — возможно угнетение дыхательного центра и кашлевого рефлекса.

5. Антихолинэргические препараты: атропин, скополамии, метацин. Снижают тонус гладких мышц, особенно если они были спазмированы, но в то же время уменьшают секрецию желез трахе-обронхиального дерева, в связи с чем применение препаратов данной группы во время статуса не показано.

6. Муколитики: ацетилцистеин, трипсин, химотрипсин. От использования препаратов данной группы во время статуса лучше воздержаться, так как их клинический эффект проявляется только в фазе разрешения статуса, т. е. когда становится возможным их попадание непосредственно в сгустки мокроты.

Источник