- Антракноз смородины

- Благоприятные факторы развития антракноза смородины

- Симптомы антракноза смородины

- Цикл развития антракноза смородины

- Лечение антракноза смородины

- Профилактика антракноза смородины

- Антракноз

- Антракноз винограда

- Антракноз гороха

- Антракноз смородины

- Антракноз льна

- Антракноз огурца

- Антракноз яблони

- Антракноз вишни

- Антракноз томатов

- Антракноз

- Причины

- Антракноз разных растений

- Томатов

- Огурцов

- Винограда

- Вишни

- Смородины

- Малины

- Крыжовника

- Клубники

- Картофеля

- Тыквы

- Кабачка

- Орхидеи

- Средства борьбы

- Химические и биологические препараты

- Тиовит Джет

- Абига-пик

- Тирам

- Фундазол

- Полирам

- Фитоспорин М

- Алирин Б

- Народные методы

- Профилактика

Антракноз смородины

Антракноз смородины — это заболевание, которое вызывается сумчатыми грибами-аскомицетами — Colletotrichum, Kabatiella, Gloeosporium. Грибок зимует на ранее зараженных опавших листьях и в почве, а весной при помощи воды или насекомыми он перемещается на новые участки растений.

Антракноз чаще всего поражает листья, черешки, молодые ветки, плодоножки смородины, реже — ягоды. В регионах с очень влажным климатом из-за антракноза может погибнуть до 75% урожая смородины, а качество оставшихся ягод значительно ухудшится.

Благоприятными факторами для заражения и развития антракноза смородины является чрезмерная влажность при повышении среднесуточных температур до 22°С в мае и начале июня.

Благоприятные факторы развития антракноза смородины

Антракноз смородины активно развивается в летний сезон, когда бывают частые дожди, температура воздуха достигает +21-25°C, а влажность воздуха — 90%. В засушливое время случаи поражения смородины антракнозом наблюдается значительно реже.

Факторы, которые способствуют развитию антракноза смородины:

- влажная и теплая погода,

- кислая почва с нехваткой калия и фосфора,

- сильный ветер,

- насекомые, которые являются распространителями возбудителя,

- высаживание в междурядьях с обилием опада,

- загущение кустарников,

- наличие на кустарнике повреждений.

Симптомы антракноза смородины

Первые симптомы антракноза смородины проявляются на листьях в виде округлых светло-бурых или темных пятен, которые имеют более темную каемку. Со временем пятна увеличиваются в размерах и сливаются в большие пятна, что приводит к тому, что листья становятся сухими, скручиваются и опадают. С середины лета при заболевании смородины антракнозом развивается второе спороношение, которое можно определить по черным бугоркам на листьях, которые созревают и разрываются, становясь белыми.

Побеги, черешки и плодоножки смородины при антракнозе покрываются темными вдавленными пятнами, которые являются преградой для свободного поступления питательных веществ, из-за чего куст теряет свою морозостойкость. Спустя время на месте этих пятен на побегах образуются трещины. При влажной погоде заболевшие побеги загнивают.

Ягоды смородины при антракнозе покрываются мелкими глянцевыми точками бурого или черного цвета с красными краями. Спустя время зараженные ягоды опадают.

Цикл развития антракноза смородины

Заражение смородины антракнозом начинается весной. В это время перезимовавший на опавших листьях возбудитель болезни распространяется во время дождя и насекомыми. При этом чаще всего поражается смородина, которая имеет какие-либо повреждения.

Прежде всего, антракноз поражает нижние, более старые листья смородины, так как они находятся ближе всего к земле, где зимует возбудитель. За достаточно короткое время грибок уничтожает черешки листвы, молодые побеги и плодоножки.

Лечение антракноза смородины

Для лечения антракноза смородины рекомендуется использовать профилактические агротехнические методы профилактики грибковых заболеваний, а также народные средства, микробиологические препараты и фунгицидные средства, предназначенные для борьбы с грибком.

Для выявления признаков смородины рекомендуется тщательно осматривать кусты и при первых признаках антракноза необходимо сразу же удалить заражённую листву и сжечь её, чтобы грибок не распространился по всему растению. После этого необходимо провести обработку смородины предназначенными для этого химическими средствами.

Обработку листвы смородины от антракноза рекомендуется проводить в сухую безветренную погоду, тщательно обрабатывая каждый лист, начиная с нижней части куста. При этом очень важно каждый год менять препарат для опрыскивания, чтобы не произошло привыкания растения к составу химического средства.

До распускания почек смородину рекомендуется обрабатывать однопроцентным медным купоросом, проводя обработку как кустов, так и почву под ними. До цветения нераспустившиеся почки также рекомендуется обрабатывать 3-4% бордосской жидкостью. Перед цветением рекомендуется использовать фунгицид вместе с препаратами, которые стимулируют иммунитет. После цветения рекомендуется опрыскивать смородину 1% бордосской жидкостью.

Профилактика антракноза смородины

В качестве профилактики антракноза смородины рекомендуется проводить следующие мероприятия:

В качестве профилактических мер по борьбе с антракнозом смородины рекомендуется после санитарной обрезки и уборки веток и листвы обработать куст однопроцентным раствором бордосской жидкости, коллоидным раствором препаратов меди или фунгицидами.

Источник

Антракноз

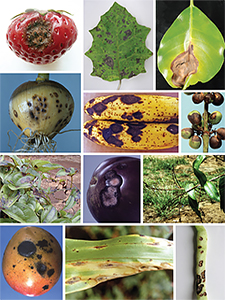

Антракноз — это грибковое заболевание растений, возбудителем которого являются грибы рода Colletotrichum. Наиболее часто этому заболеванию подвержены такие культуры, как виноград, горох, смородина, лён, огурец, яблоня, вишня и томат.

Антракноз передаётся здоровым растениям через заражённые растительные остатки, семена и почву. Болезнь достаточно быстро распространяется, чему способствуют дождь, роса, ветер и насекомые. Наиболее благоприятными условиями для появления и развития антракноза является температура воздуха 22-30°C и повышенная влажность воздуха около 80-90%. Распространению инфекции также способствует высокий уровень закисленности плодородного грунта (рН) и недостаток калия и фосфора в почве.

Антракноз может поразить всю надземную часть растения, развиваясь на листьях, побегах, стеблях и плодах. Антракноз проявляется на растениях в виде тёмных пятен и язв, которые иногда окружены пурпурной каймой. По мере развития заболевания пятна на листьях увеличиваются в размерах и сливаются, после чего они буреют, засыхают и преждевременно опадают. Плоды, зараженные антракнозом, как правило, загнивают.

Приступать к лечению растений, пораженных антракнозом, необходимо сразу же при обнаружении первых признаков заболевания. Основные меры борьбы с болезнью включают в себя: уничтожение растительных остатков после уборки урожая, осенняя глубокая вспашка почвы, проведение всех необходимых мероприятий по уходу за растением, вырезание и сжигание повреждённых антракнозом частей растения, опрыскивание 1-процентной бордоской жидкостью или фунгицидами.

Антракноз винограда

Возбудитель антракноза винограда: Gloeosporium ampelophagum Sacc.

Антракноз винограда — заболевание, вызываемое несовершенными грибами Gloeosporium, Kabatiella и Colletotrichum. Грибок размножается в зависимости от климатических условий — температуры и влажности воздуха. Антракноз может уничтожить до 80% всего урожая.

Патоген сохраняется в форме мицелия в окружающей среде до 5 лет, отлично переносит мороз и жару и способен поразить все части виноградника. Бороться с антракнозом сложно, поэтому рекомендуется проводить все необходимые профилактические меры и не допускать появления болезни.

Антракноз гороха

Возбудитель антракноза гороха: Colletotrichum pisi Pat.

Антракноз гороха — заболевание, возбудителем которого является гриб Colletotrichum pisi Pat — коллетотрих гороха. Узкоспециализированный паразит Colletotrichum pisi способен поражать как посевной горох, так и душистый горошек.

Антракноз может поразить все надземные части гороха. Он проявляется в виде пятен неправильной формы с желто-бурой серединой и темно-коричневой каймой. Заболевание отрицательно влияет на качественные и количественные характеристики зеленой массы и зерна.

Антракноз смородины

Возбудитель антракноза смородины: Colletotrichum, Kabatiella, Gloeosporium.

Антракноз смородины — это заболевание, которое вызывается сумчатыми грибами-аскомицетами — Colletotrichum, Kabatiella, Gloeosporium. Грибок зимует на ранее зараженных опавших листьях и в почве, а весной при помощи воды или насекомыми он перемещается на новые участки растений.

Антракноз чаще всего поражает листья, черешки, молодые ветки, плодоножки смородины, реже — ягоды. В регионах с очень влажным климатом из-за антракноза может погибнуть до 75% урожая смородины, а качество оставшихся ягод значительно ухудшится.

Антракноз льна

Возбудитель антракноза льна: Colletotrichum lini Manns et Bolley.

Антракноз льна — заболевание, возбудителем которого является несовершенный гриб Colletotrichum lini Manns et Bolley. Патоген может поражать различные части льна в течение всего вегетационного периода.

Антракноз льна распространяется с остатками растений, семенами, насекомыми, дождем, ветром, через почву, а также при контакте больных и здоровых растений. Развитию болезни способствует влажная теплая погода, поздние сроки посева и легкие кислые почвы. При заражении антракнозом растения покрываются бурыми пятнами и вылегают.

Антракноз огурца

Возбудитель антракноза огурца: Colletotrichum orbiculare.

Антракноз огурцов — серьезное заболевание, которое вызывает грибок под названием Colletotrichum orbiculare (Colletotrichum lagenarium). Поражение данным грибком может осуществляться как на огурцах в открытом грунте, так и на растениях, растущих в теплицах, парниках и пленочных укрытиях.

Антракноз может поражать огурцы в течение всего периода вегетации. Наиболее подвержены этому заболеванию культуры, которые растут в теплицах из пленки в условиях повышенной влажности.

Антракноз яблони

Возбудитель антракноза яблони: Cryptosporiopsis curvispora.

Антракноз яблони — заболевание, возбудителем которого является гриб класса аскомицеты Cryptosporiopsis curvispora (Peck) Gremmen. Оптимальная температура для прорастания конидий составляет +16-27°С.

Антракноз поражает в основном молодые побеги, но в некоторых случаях пострадать от болезни могут и крупные ветви. Кора яблони, которая была поражена антракнозом, растрескивается и как бы опоясывает ствол и ветви дерева, вызывая гибель кроны. Инфицированные плоды яблони загнивают и имеют плохой товарный вид.

Антракноз вишни

Возбудитель антракноза вишни: Gloeosporium ampelophagum Sacc.

Антракноз вишни — это опасное заболевание, возбудителем которого является грибок Gloeosporium ampelophagum. Грибок распространяется через семенной материал и от частей отмерших растений и вызывает болезнь через повреждения дерева.

Чаще всего антракноз вишни поражает плоды и проявляется на их поверхности в период созревания, но также может проявляться на листьях, ветвях и побегах. В сухую погоду пораженные антракнозом плоды мумифицируются, будто бы их высушило солнце. Количество пораженных болезнью плодов может достигнуть 80% от всего урожая.

Антракноз томатов

Возбудитель антракноза томатов: Colletotrichum atramentarium, Colletotrichum phomoides.

Антракноз томатов — заболевание, вызванное грибами двух видов из рода Colletotrichum. Грибы Colletotrichum atramentarium вызывают антракноз листьев томатов, а грибы Colletotrichum phomoides являются возбудителем антракноза плодов томатов.

Антракноз чаще всего поражает плоды, корневую шейку и корни томатов. Признаки антракноза проявляются на корнях в виде шелушащихся бурых пятен, а плоды при заражении покрываются круглыми светло-бурыми пятнами, которые со временем темнеют.

Источник

Антракноз

Антракноз проявляется на овощных, плодовых и декоративных культурах чаще всего во второй половине лета. На стадии всходов и рассады растения также уязвимы перед инфекцией.

Болезнь поражает всю надземную часть, сильнее всего листья и побеги. Характерными признаками этой грибковой инфекции является появление бурых, темно-коричневых пятен и язв.

На листьях они имеют округлую или овальную форму до 12 мм в диаметре и пурпурную, розовую или желтую кайму по краям, на побегах пораженные участки вытянутые и вдавленные. Сверху на пятнах образуются подушечки со спорами грибка.

С развитием болезни пятна распространяются на здоровые ткани, образуя большие некрозные участки. Они грубеют и в сухую погоду растрескиваются, из-за чего листья опадают, а побеги надламываются. Больные плоды деформируются и загнивают.

Причины

Антракноз попал в наши широты из тропиков, поэтому он активен при высокой влажности (90%) и температуре воздуха выше 22°C. Если такие условия продержатся 3–5 дней, грибок начнет стремительно размножаться в тканях растений. За лето формируется несколько колоний спор.

Возбудитель распространяется через оставленные после уборки растительные остатки, зараженные семена. Он сохраняется на стекле, деревянных частях теплицы. Быстро распространяется ветром, насекомыми, во время затяжных летних дождей и обильных рос.

Антракноз разных растений

Томатов

Развитие болезни на томатах начинается с поражения листьев. На них, а затем позднее и на стеблях, образуются бурые пятна с темной каймой. Пятна сливаются, превращаясь во вдавленные образования. В сухую погоду пораженные участки растрескиваются, в сырую и дождливую погоду листья и стебли гниют и надламываются.

На спелых плодах (на зеленых реже) в верхней части появляются маленькие вдавленные пятнышки. Они становятся больше и превращаются в черные концентрические кольца. Вся зараженная надземная часть впоследствии чернеет и погибает, а плоды размягчаются и мумифицируются.

Огурцов

Антракнозом огурцы могут заболеть еще на стадии рассады. На краях семядольных листочков и на корневой шейке появляются бурые пятна, на листьях взрослого растения пятна имеют желто-бурую окраску. Пятна бывают разного размера и со временем разрастаются, а при сильном поражении сливаются. Они могут трескаться, образуя многочисленные щели.

Похожие симптомы антракноза проявляются и на стеблях. На плодах формируются вдавленные язвочки, покрытые светло-розовой слизью. Она появляется на стадии активного размножения спор грибка.

Винограда

Антракноз или «птичий глаз» появляется вначале на виноградных листочках. На них образуются небольшие бугристые бурые пятна. Споры грибка за короткое время распространяются на здоровые ткани побегов. Зараженные участки растут в размерах, становятся хрупкими и могут трескаться и ломаться.

Соцветия винограда темнеют и засыхают, а кисти гибнут полностью или частично. Ягоды покрываются серыми пятнами с черной каймой. Они не успевают вызреть, сморщиваются и тоже высыхают.

Вишни

Антракноз поражает плоды вишни в период созревания. В дождливое лето до 80% плодов покрывается тусклыми пятнами, на которых затем образуются маленькие темные наросты и розовый налет. В жаркую погоду плоды сморщиваются и засыхают.

Смородины

Чаще всего антракнозом поражается красная смородина. Из-за болезни останавливается рост кустов, снижается урожайность и сахаристость ягод.

На начальной стадии на листьях формируются бурые пятнышки c маленькими бугорками. С развитием болезни листья сохнут, скручиваются краями наверх и опадают. Нижняя часть куста остается почти полностью без листьев.

Кроме листьев заражаются черешки, плодоножки и зеленые побеги. Они покрываются темными язвочками. На ягодах появляются мелкие пятна, выпуклые в середине. Больные ягоды осыпаются.

Малины

В первую очередь возбудитель атакует молодые стебли и листочки. На однолетнем и двулетнем приросте малины в конце весны появляются небольшие коричневые пятнышки с пурпурной каймой. При сильном поражении пятна растут и сливаются друг с другом. Это вызывает отмирание и опадение листвы.

Серые пятна на побегах меняют окраску и превращаются в глубокие коричневые язвы, напоминающие толстую коросту. Больные побеги прекращают рост и засыхают вместе с ягодами.

Крыжовника

В конце цветения листья, начиная с нижней стороны, покрываются мелкими желто-зелеными пятнами. Постепенно они буреют и разрастаются по всей поверхности листовой пластинки. Листья сохнут и опадают раньше времени. Куст может остаться полностью без них, сохранив лишь 3–4 листика на верхушке.

На черешках, побегах и ягодах также видны следы антракноза. Эти части покрываются мелкими темными язвочками. При высокой влажности в середине этих образований выделяется слизь, состоящая из спор грибка.

Клубники

Антракноз поражает всю надземную часть клубники. На листьях формируются округлые серые пятна с пурпурной окантовкой. С листьев заражение переходит на стебли. Помимо серых пятен на них образуются изъязвленные участки с темно-красной каймой. С развитием болезни стебли отмирают, ягоды, не успев созреть, засыхают.

Картофеля

У картофеля болезнь проявляется в 3-х формах:

- в преждевременном отмирании стеблей. В сухую погоду листья темнеют и вянут, побеги желтеют, а затем буреют. Вся ботва засыхает до начала созревания клубней.

- в размокании и загнивании стеблей. Во второй половине вегетации основание стеблей покрывается светлыми пятнами. Во влажную погоду эти участки размягчаются, ослизняются и гниют, а после отмирания побегов на них образуется множество черных склероциев. Зараженная ботва легко выдергивается из земли.

- в загнивании клубней, столонов, корней. Клубни инфицируются во время уборки и хранения. Они покрываются светло-серыми и светло-коричневыми пятнами. В сухих условиях ткань под пятнами чернеет, высыхает и становится трухлявой, а кожура морщинистой. При высокой влажности зараженные участки мокнут, приобретают неприятный запах и загнивают.

Тыквы

Признаки поражения антракнозом заметны на листьях, в том числе на семядольных листочках, стеблях, корневой шейке, плодах.

Болезнь начинается с появления на листьях округлых желтых или светло-бурых пятен. С листьев инфекция переходит на стебли, черешки и плоды. Здесь также идет формирование удлиненных серых пятен.

Плоды поражаются сильнее, чем побеги и черешки. Поверхность плодов покрывается вдавленными бурыми язвами с черными точками в центре. В сырую погоду сверху на язвах образуется светло-розовый налет. Плоды морщатся и приобретают уродливую форму.

Кабачка

Первые признаки антракноза – появление на листьях желто-бурых или темно-коричневых пятен, которые при избыточной влажности покрываются розовым налетом. Вдавленные пятна образуются на корневой шейке, стеблях, плодах.

Орхидеи

Симптомы болезни чаще всего проявляются на листьях, иногда на псевдобульбах орхидей. В этих местах образуются четкие мелкие и округлые пятна коричневого цвета. По краям они могут иметь желтую окраску. Пятна становятся больше, соединяются друг с другом, образуют вмятины и чернеют. При сильном инфицировании покрываются розовым или желтым налетом.

Средства борьбы

Химические и биологические препараты

Тиовит Джет

Контактный фунгицид на основе серы. При выделении ее пары, не проникая внутрь тканей, останавливают размножение грибков. Используют фунгицид в безветренную и не дождливую погоду, исключая периоды жары. Норма расхода препарата – 30–40 г на 10 л воды.

Абига-пик

Защитный препарат на основе хлорокиси меди. Она замедляет прорастание и развитие спор возбудителя.

Раствор готовят перед применением: 40–50 г суспензии разводят в 10 л воды. Полученным раствором опрыскивают листья, стараясь полностью обработать их с нижней и с верхней стороны.

Тирам

Препарат для предпосевной обработки семян от антракноза за 2–14 дней до посадки. Отличается высокой скоростью воздействия – в течение 1–2 дней подавляет инфекцию в семенах.

Фундазол

Системный препарат для профилактики и защиты растений от грибковых болезней. Фундазолом обрабатывают почву, семена, листья растений. В течение суток после применения он блокирует жизнедеятельность патогена.

5 г порошка разводят в 1 стакане воды, затем доливают воду до объема 5 л. Фунгицид используют за 1–2 недели до начала сбора урожая.

Полирам

Контактный фунгицид эффективный в борьбе с антракнозом. Не вызывает привыкания к препарату. Максимальное количество обработок за сезон – 4 раза. Дозировка препарата 15–25 г на 10 л воды.

Фитоспорин М

Безопасный и нетоксичный биофунгицид. Полезные бактерии в составе препарата подавляют инфекцию и укрепляют иммунитет растений.

Стандартная дозировка для опрыскивания всех видов культур: 5–10 г порошка на 10 л воды или 3 ст. ложки концентрата на 10 л воды. Интервал между обработками – 2–3 недели.

Алирин Б

Этот биофунгицид уничтожает грибки, токсины в почве, увеличивает количество белка и аскорбиновой кислоты в плодах. Его можно применять вместе с другими биофунгицидами, но он не совместим с химическими препаратами.

От антракноза в течение вегетации культуры опрыскивают 3 раза с перерывом в 10–14 дней. Для этого 10 таблеток растворяют в 10 л воды.

Народные методы

- Пищевая сода безопасна для человека и насекомых – опылителей, но эффективна в борьбе с патогенными грибами, для которых щелочная среда губительна. Для приготовления раствора 1 стакан соды растворяют в 10 л воды и добавляют мыло, чтобы усилить прилипаемость. Для профилактики культуры опрыскивают 1 раз в 10–14 дней, при первых признаках болезни – 1 раз в неделю.

- Для приготовления чесночного настоя используют зубки или стрелки. 0,5 кг чесночных зубков или 0,5 ведра стрелок измельчают, заливают 5 л теплой воды и оставляют на ночь в закрытой посуде. Затем процеживают концентрат и доливают в него воду до 10 л. Перед опрыскиванием добавляют 2–3 ст. л жидкого мыла.

Профилактика

- Собственные семена для посева берут только со здоровых плодов, магазинные должны быть сертифицированными. Перед посадкой семена обрабатывают раствором марганцовки или стимуляторами роста.

- Рассаду овощей, плодовые деревья и кустарники не высаживают густо и не размещают на участках, расположенных в низине, в тенистых и влажных местах.

- Растения поливают с учетом погодных условий. После полива или дождя подсохшую почву вокруг растений и в междурядьях рыхлят. Подросшие кустики подвязывают к опоре, не давая им падать на землю.

- Осенью после уборки урожая теплицы моют и дезинфицируют. Почву в грядках заменяют или оздоравливают биопрепаратами и добавками из органики.

- Подкормки повышают иммунитет и устойчивость растений к неблагоприятным условиям и болезням. Осенью под перекопку вносят фосфорно-калийные удобрения. Во время вегетации используют борную кислоту, сернокислый калий.

За последние 10 лет антракноз в Средней полосе стал распространенной болезнью на тыквенных культурах, косточковых деревьях и на ягодных кустарниках. Профилактика снижает риск поражения, а своевременные меры борьбы с уже существующей инфекцией сдерживают ее развитие.

Подробнее о антракнозе вы узнаете из видео.

Источник