- 4.6. Порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшему от ОМП

- Первая помощь при поражении отравляющими веществами

- Порядок оказания первой помощи при поражениях центральной нервной системы

- Порядок оказания первой помощи при поражениях кожных покровов

- Антидот первой помощи при поражении фов тест

- 2.6. Антидоты фов

4.6. Порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшему от ОМП

Первая помощь при поражении отравляющими веществами

Первая медицинская помощь при поражении ОВ заключается в проведении следующих неотложных мероприятий:

- Независимо от вида примененного ОВ на пораженного немедленно надевается противогаз или заменяется поврежденный противогаз исправным. Это обеспечит прекращение дальнейшего поступления ОВ в организм через органы дыхания, а также защитит от ОВ глаза, кожу лица и частично кожу головы.

- Если пораженный находится в зоне непосредственного применения ОВ, когда на лицо попадают мельчайшие капельки ОВ, необходимо вначале обработать кожу лица жидкостью из индивидуального противохимического пакета (ИПП-8) (фото15) и только после этого надеть противогаз.

- Последующие мероприятия первой медицинской помощи проводятся в зависимости от вида примененного ОВ и, как правило, предусматривают использование индивидуальной аптечки (фото16).

Фото. 15. Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8)

Фото. 16. Аптечка индивидуальная (АИ-2)

1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg»/>

fpm_start( "true" );

ОВ общеядовитого действия поражают только при вдыхании воздуха, зараженного их парами, через кожу они не действуют.

Признаки поражения: металлический привкус во рту, раздражение горла, головокружение, слабость, тошнота, резкие судороги, паралич.

Первая помощь при поражении ОВ общеядовитого действия: после немедленного надевания противогаза пораженному дают вдыхать антидот (раздавливают ампулу с противоядием и закладывают ее под маску противогаза). При остановке дыхания проводят искусственное дыхание. Срочно выносят и вывозят пораженных из зараженной зоны.

Порядок оказания первой помощи при поражениях центральной нервной системы

ОВ нервно-паралитического действия или фосфороорганические отравляющие вещества (ФОВ) поражают центральную нервную систему (ЦНС) при действии на организм через органы дыхания, при проникновении в парообразном и капельно-жидком состоянии через кожу, а также при попадании в желудочно-кишечный тракт вместе с пищей и водой. Стойкость их летом – более суток, зимой – несколько недель и даже месяцев. Эти ОВ – самые опасные. Для поражения человека достаточно очень малого количества.

Признаки поражения: слюнотечение, сужение зрачка (миоз), затруднение дыхания, тошнота, рвота, судороги, паралич.

Первая помощь: вслед за надеванием противогаза тяжелопораженному вводят внутримышечно или подкожно с помощью шприц-тюбика две дозы антидота от ФОБ из индивидуальной аптечки (гнездо №1 в шприц-тюбик с красным колпачком), пораженному средней тяжести – одну дозу. Легкопораженному дают под язык две таблетки антидота (пенал красного цвета, гнездо № 2) до надевания противогаза или вводят из шприц-тюбика дозу антидота.

Потом проводят частичную санитарную обработку открытых участков кожи жидкостью из ИПП. Если противогаз надет, следует вскрыть пакет, обильно смочить тампон и протереть открытые участки кожи шеи и рук, края воротника и манжет, прилегающие к коже, а также лицевую часть противогаза.

Если противогаз не надет, необходимо плотно закрыть глаза, быстро протереть кожу лица и шеи тампоном, смоченным дегазатором. Не открывая глаз, сухим тампоном протереть кожу вокруг них и надеть противогаз. Затем снова смочить тампон и протереть им кисти рук, края воротника и манжет, прилегающие к коже. При обработке жидкостью пакета кожи лица необходимо беречь глаза.

В случае необходимости проводят искусственное дыхание при наличии условий, что местность не заражена. Затем всех пораженных эвакуируют из очага химического поражения.

ОВ раздражающего действия вызывают острое жжение и боль во рту, горле и глазах, сильное слезотечение, кашель, затруднение дыхания.

ОВ психохимического действия специфически действуют на центральную нервную систему и вызывают психические (галлюцинации, страх, подавленность) или физические (слепота, глухота) расстройства.

Первая помощь: необходимо зараженные участки тела обработать мыльной водой, глаза и носоглотку тщательно промыть чистой водой, а обмундирование вытряхнуть или вычистить щеткой. Пострадавших следует вывести с зараженного участка и оказать им квалифицированную медицинскую помощь.

Порядок оказания первой помощи при поражениях кожных покровов

ОВ кожно-нарывного действия обладают многосторонним поражающим действием. В капельно-жидком и парообразном состоянии они поражают кожу и глаза, при вдыхании паров – дыхательные пути и легкие, при попадании с пищей и водой – органы пищеварения. Характерная их особенность – наличие периода скрытого действия – поражение выявляется не сразу, а через некоторое время (2 ч и более).

Признаки поражения: покраснение кожи, образование мелких пузырей, которые затем сливаются в крупные и через двое-трое суток лопаются, переходя в трудно заживающие язвы. При любом местном поражении ОВ вызывают общее отравление организма, которое проявляется в повышении температуры, недомогании.

Первая помощь: при поражении ОВ кожно-нарывного действия вслед за надеванием противогаза проводят частичную санитарную обработку открытых участков кожи жидкостью из ИПП и эвакуируют всех пораженных.

Первая помощь при поражении зажигательным оружием

Ожоги возникают при действии на ткани высокой температуры (пламени, горячей жидкости и пара, светового излучения ядерного взрыва) солнечных лучей и некоторых химических веществ.

По глубине повреждения тканей различают:

- Ожоги I степени;

- Ожоги II степени;

- Ожоги III степени;

- Ожоги IV степени.

При ожогах II-IV степени площадью 10 — 15 %, а иногда и при ожогах I степени, если площадь поражения превышает 30 — 50 % поверхности тела развивается ожоговая болезнь. Первый период ожоговой болезни называется ожоговым шоком. Вслед за ожоговым шоком наступает период острой ожоговой токсикации, на смену ожоговой токсикации приходит септикотаксикация, после этого начинается шоковое истощение.

Первая медицинская помощь при ожогах состоит из общих и местных мероприятий.

В первую очередь необходимо сбросить горящее обмундирование или плотно укутать (накрыть) горящий участок шинелью, плащ-палаткой, тлеющую одежду снять или срезать, залить водой.

При горении зажигательной смеси или напалма заливание водой не помогает. Гасить пламя напалма огнетушителем нельзя. Ни в коем случае не пытайтесь сбить горящую смесь голой рукой!

Местные мероприятия заключаются в наложении на поверхность ожога сухой асептической ватно-марлевой повязки без удаления с ожоговой поверхности прилипшей обгоревшей ткани, так как при этом возможны разрыв пузырей, внесение инфекции и усиление болевой реакции. При больших ожогах конечностей необходимо наложить транспортную шину, а с целью снятия болей ввести наркотики.

Общие мероприятия необходимы при обширных ожогах для профилактики ожогового шока или уменьшения шоковых явлений. С этой целью применяют покой, согревание, наркотики. Если возможно, то весьма целесообразно давать обильное питье, например в виде содово-солевого раствора (1 чайная ложка хлорида натрия и ½ чайной ложки гидрокарбоната натрия на 1 литр воды) В количестве до 4-5 л в сутки.

Первая помощь при поражении бактериологическим оружием

Признаками применения бактериологического оружия являются: глухой звук разрыва, несвойственный обычным снарядам или бомбам; наличие в местах разрывов крупных осколков и отдельных частей боеприпасов; появление капель жидкости или порошкообразных веществ на местности; необычное скопление насекомых и клещей в местах разрыва боеприпасов и падения контейнеров; массовые заболевания людей и животных. Применение бактериологического оружия может быть определено с помощью лабораторных исследований.

Заражение людей и животных происходит в результате вдыхания зараженного воздуха, попадания микробов или токсинов на слизистую оболочку и поврежденную кожу, употребления в пищу зараженных продуктов питания и воды, укусов зараженных насекомых и клещей, соприкосновения с зараженными предметами, ранения осколками боеприпасов, снаряженных бактериальными средствами, а также в результате непосредственного общения с больными людьми (животными). Ряд заболеваний быстро передается от больных людей к здоровым, и вызывает эпидемии чумы, холеры, тифа или других болезней.

Предварительная защита заключается в повышении сопротивляемости населения, правильном способе жизни, в проведении профилактических прививок и в исполнении всех санитарно-эпидемиологических требований.

В случае заражения, пораженному необходимо незамедлительно принять вакцинно-сывороточные препараты и антибиотики (тетрациклина гидрохлорид).

Для предотвращения распространения инфекционных заболеваний среди людей в очаге поражения проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий:

- Обсервация – специально организуемое медицинское наблюдение за населением в очаге бактериологического поражения, включающее ряд мероприятий, направленных на своевременное предупреждение распространения эпидемических заболеваний. Одновременно с помощью антибиотиков проводят экстренную профилактику возможных заболеваний, делают необходимые прививки, ведут наблюдение за строгим выполнением правил личной и общественной гигиены, особенно в пищеблоках и местах общего пользования. Продовольствие и воду используют только после их надежного обеззараживания.

Сроки обсервации определяются длительностью максимального инкубационного периода для заболевания и исчисляются с момента изоляции последнего больного и окончания дезинфекции в очаге поражения. - Карантин – это система наиболее строгих изоляционно-ограничительных противоэпидемических мероприятий, проводимых для предупреждения распространения инфекционных заболеваний из очага поражения и для ликвидации самого очага.

Источник

Антидот первой помощи при поражении фов тест

Принцип лечения больных с острым отравлением ФОС — комплексная антидотная терапия в сочетании с неспецифическими методами.

Антидотная терапия состоит в комбинированном применении холинолитических препаратов (чаще всего атропин) и реактиваторов ХЭ (Е. А. Лужников, Л. Г. Костомарова, 1989).

При использовании атропина различают «интенсивную» и «поддерживающую» атропинизацию. «Интенсивную» атропинизацию проводят в течение первого часа с момента начала лечения больного до купирования всех симптомов мускариноподобного действия ФОС, что проявляется в виде характерных признаков атропиниза-ции: развивается умеренная тахикардия, исчезает миоз, расширяются зрачки, появляется сухость кожи и слизистых оболочек. Ориентировочные дозы вводимого атропина для интенсивной атропи-низации следующие: I стадия — 2—3 мг, II стадия 20—25 мг, 111 стадия — 30—50 мг в/в. «Поддерживающие» дозы вводятся при появлении признаков окончания действия «интенсивной» дозы атропина и составляют примерно 80—90% от ее количества. Суточная доза атропина при тяжелых отравлениях может доходить до 150— 200 мг и более. Уменьшение суточной дозы атропина должно производиться постепенно, параллельно нарастанию уровня активности ХЭ. При резкой отмене поддерживающей дозы атропина при невосстановленном уровне ХЭ возможна внезапная смерть.

Реактиваторы холинэстеразы (оксимы) следует вводить параллельно проводимой атропинизации. Основным препаратом данной группы является дипироксим.

В I стадии отравления дипироксим назначается по 150 мг в/м 1—2 раза в сутки (ампулы по 1 мл 15% р-ра).

При II стадии дипироксим вводят по 150 мг в/м через каждые 1—3 часа в суммарной дозе до 1,2—2 г. При наличии нарушений сознания, необходимо введение препаратов центрального действия (см. тему НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ В ПСИХИАТРИИ).

Для лечения III стадии применяют сочетание дипироксима с другим оксимом центрального и периферического действия — диэтиксимом, лечебная доза которого составляет 250 мг, общая доза 5-6 г (Е. А. Лужников, Л. Г. Костомарова, 1989).

Примечание. Интенсивная реактивация эффективна только до момента возникновения устойчивой блокировки ХЭ, которая наступает через 6-8 часов после отравления, поэтому введение реактиваторов ХЭ на 2-е сутки после отравления и позже будет неэффективно и даже опасно в связи с их выраженным токсическим действием, которое проявляется нарушением внутрисердечной проводимости, рецидивом острой симптоматики отравления ФОВ, а также токсической гепатопатией (Е. А. Лужников, Л. Г. Костомарова, 1989).

Специфическую антидотную терапию следует проводить под постоянным контролем активности ХЭ. Интенсивная и симптоматическая терапия больных с острыми отравлениями ФОВ должна быть направлена на ликвидацию дыхательных и гемодинамических расстройств, купирование судорожного синдрома и психомоторного возбуждения, лечение осложнений. Показанием к проведению экстракорпоральных методов лечения является наличие отравления тяжелой степени.

Источник

2.6. Антидоты фов

В связи с большой опасностью ОВ нервно-паралитического действия и широким применением фосфорорганических пестицидов в сельском хозяйстве, дезстанциях и в быту во многих странах в широких масштабах проводились работы, направленные на разработку и введение эффективных антидотов против этих ОВ. Известные в настоящее время антидоты ФОВ делятся на две группы: холинолитики и реактиваторы холинэстеразы.

Холинолитики являются функциональными антидотами, они блокируют холинорецепторы синапсов и снижают чувствительность их к избыточно накапливающемуся ацетилхолину. Реактиваторы холинэстеразы — детоксицирующие антидоты, вступают в химическую реакцию с ФОВ и восстанавливают (реактивируют) активность фермента.

Холинолитики. Из многочисленных известных холинолитиков в качестве антидотов ФОВ в настоящее время рекомендуются: афин, будаксим и атропин. Начнем с широко известного атропина.

Атропин — считается общепризнанным антидотом ФОВ и ФОС, при своевременном введении в соответствующих дозах спасает от смертельной дозы ОВ. Атропин — М-холинолитик, блокирует М-холинорецепторы синапсов и хорошо снимает мускарино-подобное действие ФОВ. Однако он плохо купирует никотиноподобное и центральное действие (даже при больших дозах) и в этом его недостаток. Доза атропина должна соответствовать тяжести поражения. Обычные терапевтические дозы при поражении ФОВ оказываются совершенно неэффективными из-за резкого перевозбуждения парасимпатической нервной системы, по этой же причине пораженные менее чувствительны к нему и переносят большие дозы. Инъекции атропина приходится повторять, так как он оказывает кратковременное действие.

Атропин сернокислый выпускается в ампулах по 1 мл 0,1% раствора. В одной ампуле содержится 1 мг атропина.

При поражении легкой степени вводят по 1 мг 3–5 раз в сутки подкожно. При поражении средней степени — 2–4 мг и повторно по 1–2 мг через каждые 20–30 мин до улучшения состояния или появления симптомов гиператропинизации. При тяжелой степени в стадии судорог вводят сразу 4–6 мг, лучше внутривенно медленно, и повторно по 1–2 мг через каждые 3–8 мин до прекращения судорог или появления гиператропинизации. В последующем атропинизацию продолжают. В течение первых суток доза атропина может быть доведена до 20–50 мг, общая доза — до 100–200 мг.

Необходимо учитывать симптомы гиператропинизации: сухость во рту и горле, охриплость голоса, сухость и покраснение кожи, расширение зрачков, резкая тахикардия, двигательное беспокойство и явления психоза (дезориентация, возбуждение, галлюцинации и др.). Противопоказанием для дальнейшего введения атропина являются резкая тахикардия и явления психоза. Проводились многочисленные исследования по синтезу и применению более эффективных холинолитиков, способных купировать никотиноподобное и центральное действие ФОВ, то есть блокировать М- и Н-холинорецепторы и проникать в центральную нервную систему. Афин и будаксим — официнальные препараты, М- и Н-холинолитики.

Афин выпускается в шприцах-тюбиках по 1 мл, вводится внутримышечно по 1–3 мл, повторно — по 1–2 мл в зависимости от тяжести поражений и состояния больного.

Будаксим выпускается в капсулах для шприца автоматического многоразового применения (ШАМ) или в шприцах-тюбиках и ампулах по 1 мл. Вводится по 1–2 мл внутримышечно и повторно в зависимости от тяжести поражения. В системе ГО имеется антидот (официнальный) — тарен. Его выпускают в таблетках по 0,2 г, принимают под язык (сублингвальное введение) по 1 таблетке, повторно — через несколько минут в зависимости от состояния пораженного.

Холинолитики более эффективны при раннем введении, то есть сразу после поражения, при возникновении первых признаков отравления. Запоздалое введение их, в особенности при наступлении тяжелых судорог или в паралитической стадии, может оказаться неэффективным. Поэтому у военнослужащих на оснащении имеется шприц-тюбик с антидотом ФОВ. У санитаров, санинструкторов и в МПБ, кроме того, на оснащении могут быть ШАМ с антидотом (будаксим).

Антидоты вводятся прямо в очаге поражения в порядке само- и взаимопомощи, а также санитарами, санинструкторами, затем повторно вводятся на последующих этапах медицинской эвакуации.

Можно применять и другие известные холинолитики: метамизил — 0,25%. раствор в ампулах, скополамин — 0,05% раствор в ампулах, которым в отличие от атропина оказывает седативное и снотворное действие, апрофеи — 1% раствор, динезин 0,1 мг в таблетках — М- и Н-холинолитик из группы веществ фенотиазинового ряда (доза препарата зависит от тяжести и состояния больного).

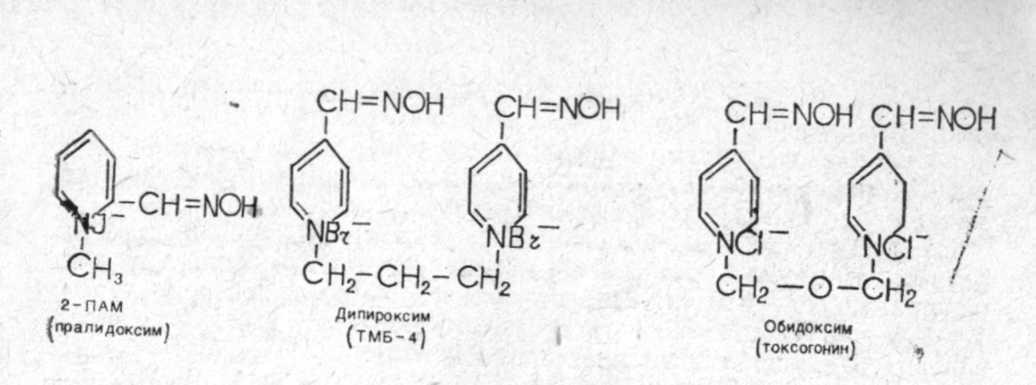

Реактиваторы холинэстеразы. Синтезирован и испытан ряд веществ, обладающих способностью связывать ФОВ в крови до вступления в реакцию с холинэстеразной, а также отщеплять ФОВ от холинэстеразы и восстанавливать (реактивировать) активность фермента. К таким реактиваторам относятся вещества, содержащие оксимную группу ( = NOН), которая активно реагирует с электрофильным атомом фосфора. Более изученными и эффективными реактиваторами считают следующие:

— дипироксим (ТМБ-4) — 1,1-триметилеп-бис (4-пи-ридинальдоксим) бромид—15% раствор, вводится внутримышечно по 1–2 мл; .

— 2-ПАМ (пралидоксим) — пиридин-2 альдоксим-метил-хлорид (или йодид) — 30% раствор, вводится по 1 мл внутримышечно;

— обидокснм (токсогонин) — 1,1-диметилэфир-бис (4-оксиминометилпиридиний) дибромид —25% раствор, вводится по 1–2 мл внутримышечно.

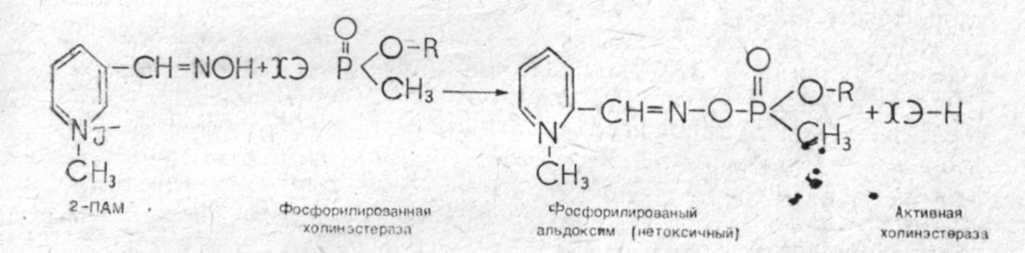

Реакция 2-ПАМ с ингибированной ацетилхолинэстеразой:

Аналогично реагируют и другие реактиваторы. Фосфорилированные оксимы неустойчивы и сразу разлагаются с выделением нетоксичной фосфорной кислоты. Применение реактиваторов холинэстеразы значительно увеличивает терапевтические возможности при тяжелых поражениях, когда с помощью атропина невозможно добиться улучшения состояния больного.

Однако следует учитывать, что отщепление ФОВ от ингибированной холинэстеразы может быть только в первые часы после отравления, до момента «старения» фосфорилированпого фермента. Как уже упоминалось, особенно быстро (через несколько минут) происходит «старение» комплекса холинэстеразы с зоманом. Тем не менее, большинство ведущих токсикологов (С. Н. Голиком, Н. В. Саватеев и др.) рекомендуют вводить реактиваторы и в более поздние сроки (по крайней мере в течение первых двух суток) и при отравлении зоманом, так как действие их оказывается более разносторонним. Реактиваторы холинэстеразы (дипироксим) способны устранять нервно-мышечный блок и восстанавливать дыхание при тяжелых поражениях паралитической стадии, и это «является самым главным в лечебном действии реактиваторов» (С. П. Голиков, 1972) Деблокирующее действие реактиваторов на мионевральные синапсы объясняют способностью разрушать комплекс ФОВ с Н-холинорецепторами мышц. При применении реактиваторов желательно определять активность холинэстеразы крови. В терапевтических дозах реактиваторы (дипироксим) нетоксичны. Однако некоторые исследователи отмечают токсичность их, возможность нарушения внутрисердечной проводимости, появления токсической гепатопатии и рецидива симптоматики поражения ФОВ.

Следует также учитывать, что реактиваторы нужно применять обязательно в сочетании с холинолитиками, так как реактивирование фермента происходит сравнительно медленно, холинолитики действуют быстро, и при совместном применении отмечается потенцирующий эффект.

Из реактиваторов на оснащение принят дипироксим — 15% раствор в ампулах по 1 мл. Он вводится внутримышечно при поражениях средней и тяжелой степени по 1–2 мл, повторно через 1–3–6 ч в зависимости от состояния больного (возможно под контролем активности холинэстеразы крови).

По данным Е. В. Гембицкого, Е. А. Мошкина и Г. В. Максимова, при использовании дипироксима для лечения отравленных хлорофосом легкой, средней и тяжелой степени, как правило, отмечается улучшение общего состояния больного, подавление миофибрилляций и возбуждения, нормализация сердечной деятельности. При этом активность холинэстеразы крови через 1 ч после введения дипироксима практически оставалась на прежнем уровне.

Профилактические антидоты ФОВ. Практически весьма важным является стремление найти антидот или комбинации антидотов и лекарств, которые можно было бы применять профилактически, до момента предполагаемого поражения ФОВ, с целью предупредить или ослабить действие ОВ. Главная трудность заключается в том, чтобы найти вещества, предварительный прием которых в дозах, обеспечивающих защитный эффект, не оказывал бы побочного действия.

Были предложены таблетки, содержащие терапевтические дозы атропина и прозерина (Ю. В. Другое, 1959). Прозерин, как обратимый ингибитор холинэстеразы, временно связывает фермент, конкурентно защищая от ФОВ. Кроме того, он ослабляет холинолитическое действие атропина. Была также предложена рецептура (Тейлор, 1965), содержащая 2 мг атропина, 10 мг метараминола (симпатомиметика, устраняющего побочное действие атропина) и 1г реактиватора холинэстеразы Р2S, под названием АМП.

В систему ГО введен препарат тарен, который рекомендуется принимать по 2 таблетки под язык (не заглатывая) до воздействия ОВ или при первых признаках отравления, В настоящее время на оснащении состоит препарат П-6, который рекомендуется принимать по 2 таблетки по команде командира или медицинских работников за 30 мин до начала работ в химическом очаге ФОВ или при угрозе химического нападения противника, при угрозе движения облака отравленной атмосферы от химического очага поражения по направлению движения ветра. Длительность наиболее эффективного действия препарата П-6— 1–3 ч. При необходимости препарат можно принимать повторно, но не ранее, чем через 6 ч после первого приема.

Источник