- Антагонисты это лекарственные средства

- Модели молекулярных механизмов действия агонистов и антагонистов

- Блокаторы кальциевых каналов (антагонисты кальция) – как действуют и когда используются

- Александр Попандопуло, студент медицинского института УЛГУ. Редактор А. Герасимова

- Механизм действия блокаторов кальциевых каналов

- Показания к применению блокаторов кальциевых каналов

- Классификация блокаторов кальциевых каналов

- Побочные эффекты блокаторов кальциевых каналов

- Противопоказания к применению блокаторов кальциевых каналов

- Блокаторы кальциевых каналов и грейпфрутовый сок

- Похожее

- ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, БЛОКИРУЮЩИЕ КАЛЬЦИЕВЫЕ КАНАЛЫ (Ч.1)

Антагонисты это лекарственные средства

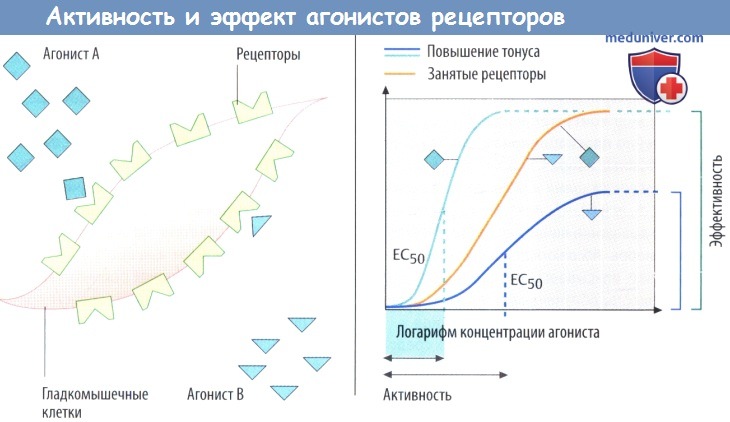

Агонисты способны прикрепляться к белкам-рецепторам, изменяя функцию клетки, т. е. обладают внутренней активностью. Биологический эффект агониста (т. е. изменение функции клетки) зависит от эффективности внутриклеточной передачи сигнала в результате активации рецептора. Максимальный эффект агонистов развивается уже тогда, когда связанной оказывается только часть доступных рецепторов.

Другой агонист, обладающий такой же аффинностью, но меньшей способностью активировать рецепторы и соответствующую внутриклеточную передачу сигнала (т. е. обладающий меньшей внутренней активностью), вызовет менее выраженный максимальный эффект, даже если связанными окажутся все рецепторы, т. е. имеет меньшую эффективность. Агонист В является частичным агонистом. Активность агонистов характеризуется концентрацией, при которой достигается половина максимального эффекта (EC50).

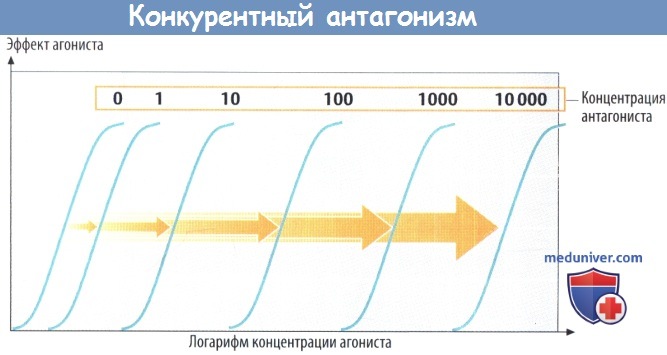

Антагонисты ослабляют эффект агонистов, противодействуя им. Конкурентные антагонисты обладают способностью связываться с рецепторами, но при этом функция клетки не изменяется. Другими словами, они лишены внутренней активности. Находясь в организме одновременно, агонист и конкурентный антагонист соперничают за связывание с рецептором. Химическое сродство и концентрация обоих соперников определяют, кто будет связываться активнее: агонист или антагонист.

Увеличивая концентрацию агониста, можно преодолеть блок со стороны антагониста: в этом случае кривая зависимости эффекта от концентрации сдвигается вправо, к более высокой концентрации с сохранением максимальной эффективности препарата.

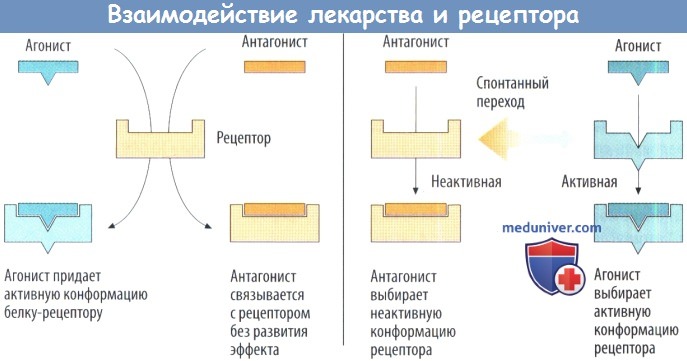

Модели молекулярных механизмов действия агонистов и антагонистов

Агонист вызывает переход рецептора в активированную конформацию. Агонист связывается с рецептором в неактивированной конформации и вызывает его переход в активированное состояние. Антагонист прикрепляется к неактивному рецептору, не изменят его конформацию.

Агонист стабилизирует спонтанно появившуюся активированную конформацию. Рецептор способен спонтанно переходить в состояние активированной конформации. Однако обычно статистическая вероятность такого перехода настолько мала, что спонтанное возбуждение клеток определить не удается. Селективное связывание агониста происходит только с рецептором в активированной конформации и тем самым благоприятствует этому состоянию.

Антагонист способен связываться с рецептором, находящимся только в неактивном состоянии, продлевая его существование. Если у системы невысокая спонтанная активность, добавление антагониста не оказывает особого влияния. Однако, если система демонстрирует выэсокую спонтанную активность, антагонист может вызывать эффект, противоположный эффекту агониста, — такназываемый обратный агонист. «Истинный» агонист без внутренней активности (нейтральный агонист) обладает одинаковой аффинностью к активированным и неактивированным конформациям рецептора и не изменяет базальную активность клетки.

Согласно этой модели, частичный агонист обладает меньшей селективностью по отношению к активированному состоянию: однако в некоторой степени он связывается также с рецептором в неактивированном состоянии.

Другие виды антагонизма. Аллостерический антагонизм. Антагонист связывается за пределами места прикрепления агониста к рецепторуи вызывает снижениеаффинностиагони-ста. Последняя нарастает в случае аллостерического синергизма.

Функциональный антагонизм. Два агониста, действующие через различные рецепторы, изменяют одну и ту же переменную (диаметр бронхов) в противоположных направлениях (адреналин вызывает расширение, гистамин — сужение).

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник

Блокаторы кальциевых каналов (антагонисты кальция) – как действуют и когда используются

» data-image-caption=»» data-medium-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2021/01/blokatory-kalcievyh-kanalov-antagonisty-kalcija-kak-dejstvujut-i-kogda-ispolzujutsja-900×600.jpg» data-large-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2021/01/blokatory-kalcievyh-kanalov-antagonisty-kalcija-kak-dejstvujut-i-kogda-ispolzujutsja.jpg» title=»Блокаторы кальциевых каналов (антагонисты кальция) — как действуют и когда используются»>

Александр Попандопуло, студент медицинского института УЛГУ. Редактор А. Герасимова

- Запись опубликована: 27.01.2021

- Время чтения: 1 mins read

Блокаторы кальциевых каналов – это препараты, обычно назначаемые врачами для лечения высокого кровяного давления и других состояний.

Каков механизм действия таких лекарств? При каких состояниях чаще всего назначают блокаторы кальциевых каналов? Какие побочные эффекты они могут вызвать? Какие противопоказания к их применению?

Механизм действия блокаторов кальциевых каналов

Блокаторы кальциевых каналов – это препараты, препятствующие поступлению кальция в клетки. Кальций – это элемент, который играет важную роль в сокращении мышечных клеток, в том числе стенок кровеносных сосудов и клеток сердечной мышцы (кардиомиоциты).

При расслаблении мышечных клеток в кровеносных сосудах, они расширяются, что снижает кровяное давление. В результате действия блокаторов кальциевых каналов на кардиомиоциты сердце работает медленнее и меньше сокращается, а из-за расширения коронарных артериол к нему поступает больше кислорода.

Показания к применению блокаторов кальциевых каналов

Антагонисты кальциевых каналов – это препараты, часто назначаемые гипертензиологами или кардиологами, поскольку они используются, среди прочего, в случае гипертонии, особенно у пожилых пациентов.

Кроме того, они благотворно влияют на состояние сердца – их часто рекомендуют при симптомах ишемической болезни сердца, а также обладают антиаритмическим действием. Кроме того, они:

- подавляют агрегацию тромбоцитов, т.е. обладают антитромботическим действием;

- снижают накопление холестерина и триглицеридов в кровеносных сосудах.

Блокаторы кальциевых каналов – это лекарства, отпускаемые по рецепту, которые выбирает врач в зависимости от состояния пациента и сопутствующих заболеваний.

Классификация блокаторов кальциевых каналов

Ингибиторы кальциевых каналов можно разделить на две группы в зависимости от их химической структуры и целевого участка действия:

- Производные дигидропиридина – к ним относятся нифедипин (например. Cordafen), амлодипин, фелодипин (например. плендил), лацидипин, лерканидипин, исрадипин, нитрендипин (например. Нитресан).

- Недигидропиридиновые производные . К ним относятся Верапамил, дилтиазем.

Первая группа оказывает более сильное воздействие на кровеносные сосуды (расширяет их), а вторая группа отвечает за благотворное влияние на сердце, а точнее на клетки сердечной мышцы и коронарные артериолы, поставляющие кислород в сердце.

В результате действия недигидропиридиновых производных частота сердечных сокращений замедляется, а его сократимость снижается. Расслабляя коронарные артерии, в сердце поступает больше кислорода, что улучшает его питание.

Побочные эффекты блокаторов кальциевых каналов

Основные побочные эффекты ингибиторов кальциевых каналов:

- брадикардия (замедление пульса);

- атриовентрикулярная блокада;

- головные боли;

- гипотония;

- запор;

- покраснение кожи вместе с ощущением жара и жжения;

- периферические отеки (например, стоп и голеней);

- реже аллергические симптомы, в т. ч. сыпь.

Если вы испытываете какие-либо из перечисленных побочных эффектов, очень важно проконсультироваться с врачом, который оценит событие и при необходимости предпримет соответствующие действия. Ведь безопасность лечения важнее всего.

Побочные эффекты блокаторов кальциевых каналов

Противопоказания к применению блокаторов кальциевых каналов

Блокаторы кальциевых каналов не следует применять у всех пациентов. э

В случае применения недигидропиридиновых производных противопоказаниями являются:

- выраженная симптоматическая брадикардия;

- синдром нарушения работы синоатриального узла;

- атриовентрикулярная блокада;

- синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта;

- недостаточность кровообращения;

- гипотония.

Пациенты, страдающие перечисленными ниже состояниями, не должны принимать производные дигидропиридина:

- недостаточность кровообращения;

- гипотония;

- расширенный стеноз аортального клапана;

- обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия;

- нестабильная стенокардия;

- состояние после инфаркта миокарда.

Блокаторы кальциевых каналов и грейпфрутовый сок

Интересно, что во время приема блокаторов кальциевых каналов не рекомендуется употреблять грейпфрутовый сок. Это связано с тем, что вещества, содержащиеся в грейпфрутах и других цитрусовых, подавляют активность микросомальных ферментов в печени и стенках кишечника. В этом случае речь идет о цитохроме Р-450, отвечающем за метаболизм блокаторов кальциевых каналов.

Подавление активности цитохрома Р-450 может угнетать метаболизм препарата и, как следствие, усиливать его действие. В результате можно ожидать чрезмерного падения давления. Чтобы гарантировать безопасность блокаторов кальциевых каналов, лекарства лучше всего запивать стаканом кипяченой воды комнатной температуры.

Похожее

Вы должны авторизоваться чтобы опубликовать комментарий.

Источник

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, БЛОКИРУЮЩИЕ КАЛЬЦИЕВЫЕ КАНАЛЫ (Ч.1)

Блокаторы кальциевых каналов имеют наибольшее функциональное значение при сердечно–сосудистой патологии.

Преферанская Нина Германовна

Доцент кафедры фармакологии образовательного департамента Института фармации и трансляционной медицины Мультидисциплинарного центра клинических и медицинских исследований Международной школы «Медицина будущего» Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский университет), к.фарм.н.

В ионах Са 2+ очень нуждаются мышечные клетки, которые его используют для выполнения своей основной функции — сокращения. Следовательно, чем больше ионов Са 2+ находится в клетках и тканях, тем большей силой сокращения они обладают.

Физиологическая активность свойственна исключительно ионизированному кальцию (Са 2+ ), не связанному с белками. Чрезмерное накопление ионов кальция приводит к излишнему напряжению мышечных волокон и перегрузке. Кальций в клетке должен находиться в неизменной концентрации, иначе процессы, зависимые от него, будут нарушаться, поменяют свою мембранную проводимость и ритмичность. Каждая клетка сама поддерживает концентрацию ионов на определенном уровне посредством специфических каналов, расположенных в фосфолипидной мембране, отделяющей цитоплазму от межклеточного пространства. Назначение этих каналов состоит в осуществлении контроля над концентрацией ионов в самой клетке или за ее пределами. В состоянии покоя концентрация ионов кальция внутри клетки ниже, чем концентрация их во внеклеточном пространстве, при этом по обе стороны мембраны существует электрическая разность потенциалов (мембранный потенциал).

Все это создает огромный градиент концентраций для диффузии ионов кальция внутрь клетки. Кальций стремится любым путем попасть внутрь клетки из межклеточного пространства. Для ионов кальция кальциевые каналы высокоселективны. Следовательно, нужно заблокировать каналы таким образом, чтобы они не пропускали пытающиеся войти в клетку излишние ионы кальция и защитить мышечные волокна от избыточного напряжения. Будучи закрытыми, каналы неактивны и непроницаемы, а при их активации возникает специфический ток ионов и через каналы устремляются миллионы ионов кальция, которые движутся внутрь клетки.

Кальциевые каналы цитоплазматической мембраны подразделяются на несколько типов и различаются на рецептор–зависимые и потенциал-зависимые. Рецептор–зависимые кальциевые каналы связаны со специфическими рецепторами и открываются при их возбуждении. Потенциал–зависимые кальциевые каналы неоднородны и открываются при деполяризации клеточной мембраны. Эти каналы подразделяются на 5 типов (L-, R-, Т-, N- и Р-тип).

L–тип — медленные каналы, открываются на длительный период в мускулатуре кровеносных сосудов, миофибриллах сердечной мышцы, проводящей системе (синоатриальном пути, атриовентрикулярном узле, волокнах Пуркинье). В настоящее время эти кальциевые каналы основные, через которые действуют лекарственные средства, широко применяемые при сердечно–сосудистых заболеваниях. R-тип обнаружен в эндотелии сосудов.

Т–тип — быстрые каналы, открываются на короткий период и локализуются в мембранах гладкомышечных клеток сосудистой стенки, клетках синусового и АВ–узла, а также в нейронах таламуса. С этими каналами связано действие противосудорожного (противоэпилептического) средства – Этосуксимида, который блокирует вольтаж–зависимые кальциевые каналы, снижает порог потенциала действия, ритмических разрядов в нейронах и применяется только в терапии абсансов.

N–тип находится в окончаниях сенсорных нейронов и периферической нервной системе. Аналоги гамма–аминомасляной кислоты — Прегабалин (ТН «Лирика») и Габапентин (ТН «Тебантин»), не обладают ГАМК–ергическими свойствами и не влияют на метаболизм ГАМК. Эти препараты связываются с субъединицами кальциевых каналов и блокируют их в ЦНС, при этом нарушается процесс релиза (выброса из везикул) глутамата (возбуждающей нейромедиаторной аминокислоты). Прегабалин проявляет значительный анальгезирующий и противосудорожный эффект. Курсовой прием препарата помогает снизить болевые проявления диабетической нейропатии, постгерпетической невралгии и фибромиалгии. Используются в терапии парциальных и вторично-генерализованных судорог. Габапентин снижает поток ионов кальция, играющий важную роль в возникновении нейропатической боли, и применяется для их снижения. Другими механизмами действия Габапентина при нейропатической боли являются уменьшение глутамат–зависимой гибели нейронов, увеличение синтеза ГАМК и подавление высвобождения нейротрансмиттеров моноаминовой группы. Препарат эффективен при эпилептических судорогах с вторичной генерализацией.

Р–тип располагается в крупных эфферентных нервных клетках Пуркинье в коре мозжечка, принимающего участие в координации движений, делает движения точными и целенаправленными. Однако препаратов, влияющих на этот тип кальциевых каналов, пока еще нет.

Антагонисты кальция, применяемые при сердечно-сосудистых заболеваниях, обратимо блокируют потенциал–зависимые медленные кальциевые каналы L–типа цитоплазматической мембраны, при этом падает концентрация кальция и высвобождение депонированного кальция из системы каналов саркоплазматического ретикулума, что препятствует проникновению ионов кальция в миофибриллы, и они расслабляются. При недостатке ионов кальция ингибируется киназа легких цепей миозина, блокируется перенос фосфатной группы с АТФ на миозин. Молекулы тропомиозина располагаются так, что прикрепление поперечных мостиков миозина к актиновым цепям становится невозможным, наступает расслабление гладких мышц сосудистой стенки и просвет сосудов увеличивается. Эти процессы идут довольно медленно, при этом уменьшается потребление энергии АТФ, ее расщепление и, следовательно, ограничивается использование кислорода. Таким образом, механизм действия антагонистов кальция направлен на медленные кальциевые каналы L–типа, находящиеся в различных гладкомышечных тканях, а также в бронхиальных мышцах и скелетной мускулатуре.

Препараты блокируют прохождение кальция внутрь клетки, являются конкурентными антагонистами в отношении потенциал–зависимых медленных кальциевых каналов L–типа при заболеваниях сердца, спастических нарушениях артериальных сосудов или сосудов мозга. Наиболее выраженными фармакологическими эффектами являются антиангинальное, антигипертензивное и антиаритмическое действие. Слабо проявляются эффекты: антиатеросклеротические, антиишемические, антиагрегантные, бронхолитические и токолитические.

По химической структуре антагонисты кальция относятся к разным химическим группам и классифицируются так:

1.1. Периферические вазоселективные блокаторы медленных кальциевых каналов L–типа, в основном это производные 1,4 дигидропиридина (пиридинкарбоновой кислоты):

- 1-е поколение — Нифедипин (Кордафен, Кордипин, Адалат);

- 2-е поколение — Фелодипин (Плендил), Исрадипин (Ломир), Амлодипин (Норваск, Корди Кор), Левамлодипин (ЭсКорди Кор);

- 3-е поколение — Лацидипин (Сакур), Лерканидипин (Леркамен 10/20);

1.2. Кардиоселективные блокаторы медленных кальциевых каналов L–типа:

- производное фенилалкиламина (аминовалериановой кислоты) — Верапамил (Изоптин, Финоптин);

- производное бензотиазепина — Дилтиазем (Кардил);

2.1 Центральные вазоселективные блокаторы медленных кальциевых каналов L-типа, улучшающие мозговое кровообращение:

- производное 1,4 дигидропиридина (пиридинкарбоновой кислоты) — Нимодипин (Нимотоп);

- производное пиперазина — Циннаризин (Стугерон).

Блокируя медленные кальциевые каналы, эти лекарственные средства относят к антагонистам кальция. В результате снижается транмембранный кальциевый ток в гладкомышечных клетках сосудов, в кардиомиоцитах и развиваются антиангинальный, антигипертензивный, антиаритмический эффекты. Производные дигидропиридина обладают выраженным миотропным вазодилатирующим эффектом. Действие этой группы препаратов на стенку периферических сосудов приводит к их дилатации, снижению общего периферического сопротивления сосудов (ОПСС) и артериального давления (АД).

Антиангинальный эффект антагонистов кальция обусловлен улучшением перфузии миокарда при ишемии вследствие:

- предупреждения и купирования спазма коронарных сосудов;

- за счет расширения периферических артерий и артериол;

- снижения общего периферического сопротивления сосудов;

- прямого отрицательного инотропного действия;

- уменьшения постнагрузки сердца.

Антигипертензивный эффект блокаторов кальциевых каналов вызван способностью снижать тонус артерий и артериол за счет уменьшения трансмембранного тока ионов кальция внутрь гладкой мускулатуры. Периферическая вазодилатация обусловлена снижением концентрации свободного кальция в цитозоле гладкой мускулатуры сосудов, при этом снижается системное артериальное давление. Имея наивысший тропизм к сосудам и оказывая быстрое гипотензивное действие уже через 15 мин. после сублингвального приема, эта группа препаратов обладает большим преимуществом перед другими группами препаратов.

Антиаритмическим эффектом производные 1,4 дигидропиридина практически не обладают. Иногда возникает незначительное рефлекторное учащение сердечных сокращений. Антагонисты кальция за счет торможения в клетках метаболизма Са 2+ вызывают незначительное угнетение агрегации тромбоцитов и препятствуют образованию тромбов. Однако этот эффект выражен в меньшей степени.

Источник