- Заболевания сосудов головного мозга

- Какие бывают заболевания сосудов головного мозга

- Причины заболевания сосудов головного мозга

- Симптомы

- Кто лечит сосуды головного мозга: врач-невролог

- Чем лечить сосуды головного мозга: какими препаратами

- Аневризма сосудов мозга — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Насколько распространена аневризма головного мозга

- Беременность при аневризме сосудов головного мозга

- Симптомы аневризма сосудов мозга

- Патогенез аневризма сосудов мозга

- Классификация и стадии развития аневризма сосудов мозга

- Осложнения аневризма сосудов мозга

- Диагностика аневризма сосудов мозга

- Лечение аневризма сосудов мозга

- Лекарства

- Принципы оказания первой помощи при разрыве аневризмы

- Можно ли полностью вылечить аневризму сосудов головного мозга

- Реабилитация после операции

- Может ли аневризма сосудов головного мозга развиться повторно

- Применяются ли народные средства

- Прогноз. Профилактика

Заболевания сосудов головного мозга

К заболеваниям, связанным с нарушением кровоснабжения ЦНС, предрасположено 80% населения. Поражение сосудов ведет к гипоксии, а если ишемия становится хронической, клетки начинают постепенно отмирать. Основные заболевания мозга — это аневризма, опухоли, атеросклероз, инсульт и неизлечимая болезнь Альцгеймера. Опасность цереброваскулярных болезней в том, что часто они протекают скрытно, без яркой симптоматики. Тем не менее в ряде случаев патологию можно заподозрить и вовремя принять меры.

Какие бывают заболевания сосудов головного мозга

Инсульт в списке причин смерти занимает второе место после ИБС, болезнь Альцгеймера тоже вошла в десятку. В целом, среди заболеваний ЦНС, на хронические ишемии приходится до 75% диагнозов, остальные 25% — на аневризмы, артериовенозные мальформации, черепно-мозговые травмы, опухоли. Проблема широко распространена даже в индустриальных странах и в 15% случаев приводит к летальному исходу. Помимо этого, заболевания сосудов головного мозга – одна из распространенных причин инвалидизации.

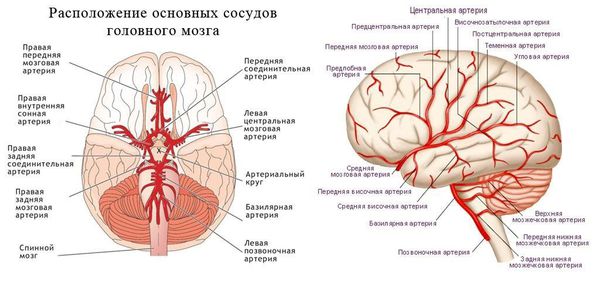

На головной мозг приходится всего 2% массы всего организма, при этом орган потребляет 25% энергии. Отделы получают питание через две позвоночные и две сонные артерии, которые в свою очередь делятся на передние, средние, задние, соединительные. Болезнь может поразить как крупные, так и более мелкие сосуды.

Основные болезни сосудов мозга:

- Начальная сосудистая недостаточность.

- Преходящие (кратковременные) нарушения.

- Гипертонические кризы на фоне повышения АД.

- Геморрагический (кровоизлияние) и ишемический инсульт.

- Микроинсульт.

- Постинсультные последствия.

- Прогрессирующие патологии: энцефалопатия, гематома.

Обследоваться необходимо даже без появления симптоматики тем категориям людей, которые входят в группу риска. Разрыв аневризмы или инсульт могут возникнуть внезапно, при этом до больницы нужно добраться в течение 1-2 часов, иначе неизбежна инвалидность или летальный исход.

Причины заболевания сосудов головного мозга

По статистике в 85-90% случаев причиной нарушения кровоснабжения мозга становится атеросклероз, гипертония и их сочетание. Гипертония ведет к уплотнению и сужению сосудов. В 10-15% случаев сосудистые заболевания мозга прогрессируют на фоне токсического поражения ЦНС, патологий соединительной ткани, сахарного диабета.

- Курение. Одна из самых вредных для сосудов привычек. Из-за токсичных веществ прогрессирует атеросклероз, развиваются аневризмы.

- Отсутствие умственных нагрузок. Мозг должен постоянно оставаться в тонусе и создавать новые нейронные связи.

- Гиподинамия. Отсутствие физических нагрузок негативно сказывается на всей кровеносной системе.

- Гипертензия. Ведет к повышению давления в сосудах, истончению их стенок.

- Алкоголь. Разрушает мозговые клетки.

- Высокий уровень липидов. Из-за избытка холестерина образуются бляшки, перекрывающие кровоток.

- Постоянный стресс. Гормоны стресса оказывают разрушительное действие на ЦНС.

- Высокая вязкость крови (часто наблюдается при диабете).

- Инфекционное воспаление, в т.ч. внутриутробное.

Также к заболеваниям наиболее предрасположены пожилые, люди с лишним весом, пациенты с отягощенной наследственностью. К проблемам с сосудами могут привести и заболевания, казалось бы, никак не связанные с мозгом, например, отек легких.

Симптомы

Некоторые сосудистые болезни не вызывают клинических симптомов, в частности аневризмы обнаруживаются после разрыва и тогда уже вызывают резкую боль, как от удара. Ишемия может развиваться годами, а симптомы пациенты часто списывают на усталость и выгорание. Инсульты опасны тем, что на пути кровотока резко образуется препятствие, чаще всего тромб. Когда стоит проконсультироваться с врачом?

Признаки хронической ишемии (ХИГМ):

- Быстрая утомляемость.

- Головокружения.

- Тошнота.

- Резкое незапланированное похудение.

- Головные боли.

- Судороги.

- Ухудшение памяти.

- Снижение концентрации внимания.

- Повышенная раздражительность вплоть до депрессии.

- Некоторая заторможенность.

- Депривация сна.

- Слабость и онемение в конечностях, шаткость походки.

- Боль в шее и пояснице.

- Нарушение слуха, шум в ушах.

- Снижение остроты зрения, слепота со стороны пораженной области.

- Деменция.

- Нечеткая речь.

Эмоциональные и когнитивные расстройства — это только одно из последствий цереброваскулярных болезней. К примеру, к полноценной жизни после инсульта способны вернуться только 20% заболевших. Нарушение интеллекта и паралич после перенесенного заболевания не редкость. Своевременное распознавание симптомов кровоизлияния и ишемического инсульта может спасти жизнь.

Что чувствует пациент при геморрагическом инсульте:

- интенсивную боль в голове,

- боль за глазными яблоками,

- светобоязнь,

- тошноту,

- подъем АД,

- лихорадку.

Ошибка самостоятельной диагностики в том, что эти симптомы легко принять за простудное заболевание вроде гриппа. У больных с гипертонией симптомы проявляются более ярко вплоть до тахикардии, эпилептических припадков, комы.

Неврологический инсульт отличается резким началом, в отличие от ишемического, у которого есть предвестники. Часто проявляется эта болезнь в более раннем возрасте — в 40-50 лет, в то время как ишемическая форма — чаще после 60 лет.

Признаки ишемического инсульта:

- аритмия;

- онемение лица;

- кривая улыбка;

- двоение в глазах;

- невозможность одновременно поднять конечности;

- нарушение артикуляции;

- головная боль может отсутствовать.

Любые повторяющие симптомы требуют пристального внимания. Легкомысленность в отношении собственного здоровья может иметь критические последствия.

Кто лечит сосуды головного мозга: врач-невролог

При появлении тревожных симптомов нужно обращаться к врачу-неврологу. Перед тем как лечить сосуды головного мозга, специалист проведет ряд исследований:

- Анализ крови и мочи.

- КТ. Позволяет обнаружить кровоизлияния и патологии.

- МРТ. На снимке четко видны анатомические особенности в двухмерных и трехмерных проекциях.

- УЗИ сердца и ЭКГ. Позволяют обнаружить сердечно-сосудистые патологии и установить связь между ССЗ и болезнями мозга.

- УЗИ сосудов шеи и мозга, допплерография. Позволяет обнаружить патологию на ранней стадии.

- Ангиография. Специальный рентген с контрастом, показывающий точную анатомическую структуру сосудов.

Количество диагностических мер в каждом случае определяется индивидуально в зависимости от жалоб и предполагаемого диагноза. По результатам обследования может быть назначено хирургическое, медикаментозное или немедикаментозное (коррекция образа жизни) лечение. В Чеховском сосудистом центре жители Московской области могут выполнить МСКТ и ангиографию головного мозга и шеи, а также транскраниальное УЗДС сосудов головного мозга – специфические исследования, требующие высококачественное оборудование и профессиональных врачей-диагностов.

Чем лечить сосуды головного мозга: какими препаратами

Самолечение при болезнях ЦНС крайне опасно. БАДы должны быть обязательно одобрены врачом, применяться в комплексе с лекарственными препаратами и необходимой терапией.

Какие препараты лечат сосуды головного мозга:

- Антикоагулянты.

- Глюкокортикоиды.

- Нейропротекторы.

- Антиагрегаты.

- Антиоксиданты.

Часто пациенты интересуются, какие травы лечат сосуды головного мозга. Доказательная медицина относится с сомнением к фитотерапии, тем не менее проводятся многочисленные исследования о пользе ряда трав и корней для сосудов. Из наиболее популярных:

Тем не менее, лечение травами не поможет вылечить болезни сосудов головного мозга без помощи доказательной медицины. Поэтому безопаснее для здоровья обратиться за постановкой диагноза и рекомендациями по лечению к профессиональному врачу, обсудить возможность включить фитопрепараты в терапию.

Если вам необходимо пройти качественную диагностику и современное лечение, обращайтесь в «Чеховский сосудистый центр». Приехать в ЧСЦ со своей проблемой могут как жители Москвы и Московской области, так и пациенты с пропиской в другом регионе России.

Источник

Аневризма сосудов мозга — симптомы и лечение

Что такое аневризма сосудов мозга? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Фомина Б. Б., нейрохирурга со стажем в 13 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

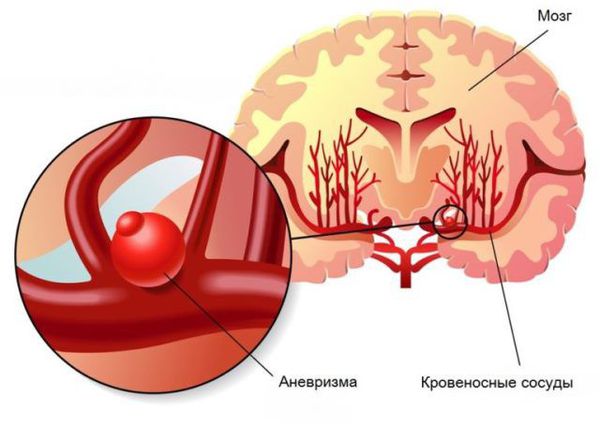

Аневризма артерий головного мозга (церебральная, внутричерепная аневризма) — это деформация церебральных артерий в виде выпячивания их стенки в месте истончения.

Церебральные артерии — это артерии, питающие головной мозг. За счёт постоянного воздействия потока крови в одном или в нескольких местах (если речь идёт о множественных аневризмах) стенки артерии/артерий могут истончаться, образуя выпячивание. Такое состояние угрожает пациенту внезапным разрывом с развитием внутричерепного кровоизлияния, так называемого геморрагического инсульта [1] .

Артериальные аневризмы могут формироваться и на других артериях человеческого организма:

- на периферических артериях (верхние, нижние конечности);

- на артериях, питающих внутренние органы (желудочно-кишечный тракт, селезёнку, почки, лёгкие и т. д.);

- на крупных магистральных артериальных сосудах (различные отделы аорты);

- на артериях камер самого сердца (встречаются редко).

Венозные и капиллярные аневризмы не рассматриваются, так как они редко встречаются и менее опасны.

При любой своей локализации аневризма — это «бомба» с таймером, которая рано или поздно «взорвётся». Из числа всех аневризм церебральные аневризмы составляют около 35 % [1] [4] .

Особенностью аневризм сосудов головного мозга является то, что при их разрыве возникает внутричерепное кровотечение, повреждающее структуры головного мозга. Такие факторы, как замкнутое костями внутричерепное пространство, колоссальная функциональная значимость и одновременно с этим высокая ранимость мозговой ткани, обуславливают тяжесть состояния пациентов с разрывом церебральных аневризм.

Аневризмы возникают преимущественно в местах ветвления (развилок) и изгибов артерий. Это связано с повышенным гемодинамическим воздействием постоянного тока крови на эти участки сосудов. Как говорится, «где тонко, там и рвётся». Но пусковым моментом развития аневризм сосудов головного мозга является неполноценность артериальной стенки. Она может быть связана с врождёнными аномалиями соединительной ткани. Аномалии могут быть как самостоятельными, так и ассоциированными с различными патологиями:

- наследственными синдромами: синдромом Ослера — Рандю (врождённая неполноценность внутренней стенки сосудов), синдромом Марфана (нарушение формирования соединительной ткани), синдромом Элерса — Данлоса (нарушение синтеза коллагена);

- инфекционным поражением сосудистой стенки;

- механическим повреждением артерии с расслоением её стенок в результате черепно-мозговой травмы.

При условии наличия дефекта стенки артерии причинами аневризмы могут быть: гипертоническая болезнь, атеросклероз, курение, алкоголизм, хронические интоксикации (наркомания, работа во вредных условиях и т. д.), чрезмерные и продолжительные физические нагрузки, хронические стрессы [1] [4] [5] .

Согласно мировой статистике, носители аневризм сосудов головного мозга составляют 2,8-3,0 % от общей популяции, а это примерно 200 млн человек [14] . Как было отмечено, разрыв аневризмы приводит к так называемому субарахноидальному кровоизлиянию (САК). САК — это истечение артериальной крови в подоболочечные пространства головного мозга. В ряде случаев при массивном кровотечении формируются внутримозговые (паренхиматозные) кровоизлияния и/или происходит прорыв крови во внутренние полости мозга (внутрижелудочковые кровоизлияния). Большая часть таких пациентов умирает в ближайшие часы/сутки от момента разрыва аневризмы.

Насколько распространена аневризма головного мозга

В среднем у 12-15 человек из 100 тыс. в год происходит аневризматическое САК. Больше половины из этих пациентов — люди молодого и среднего возраста. Женщины преобладают в соотношении 1,2-1,7:1,0. Все эти тревожные факты диктуют необходимость всенаправленной работы по усовершенствованию методов ранней диагностики и эффективного лечения пациентов с указанной патологией [1] [4] [5] .

Беременность при аневризме сосудов головного мозга

Физиологически и клинически беременность у пациенток с аневризмой сосудов головного мозга протекает без особенностей, так как «носительство» аневризмы никак не влияет на течение самой беременности. Но, как и у любого пациента с данной патологией, риск разрыва аневризмы сохраняется. Поэтому беременным женщинам с аневризмой требуется тщательное наблюдение и обследование с целью предупредить угрожающий здоровью и жизни пациентки и плода разрыв аневризмы, вовремя принять тактическое решение (оперировать во время беременности или уже после родоразрешения).

С учётом гормональных изменений в организме беременной женщины, в том числе, влияющих на работу сердечно-сосудистой системы (изменение тонуса сосудов, колебания артериального давления и т. д.), риск разрыва аневризмы может быть выше, чем у небеременных женщин. Следует обратить внимание на артериальное давление (особенно на резкие колебания цифр систолического давления), вести дневник учёта артериального давления. Пациенткам с выявленной аневризмой обычно рекомендуется выключить аневризму из кровотока (операция, после которой кровь перестает поступать в саму аневризму, при этом не нарушается кровоток по остальным сосудам) до планирования беременности. В случае если аневризма диагностирована уже во время беременности, пациентка обязательно консультируется и наблюдается у нейрохирурга. Решение об операции принимается индивидуально (оценивается локализация, размеры, форма аневризмы, риски её разрыва). В случае принятия решения не оперировать аневризму во время беременности, родоразрешение проводится только путём кесаревого сечения.

Симптомы аневризма сосудов мозга

В подавляющем большинстве случаев до разрыва аневризмы не проявляются специфической симптоматикой. «Немые» (т. е. нервавшиеся аневризмы) выявляются случайно, например, когда врач-невропатолог направляет пациента на обследование по поводу частых приступов головной боли для исключения внутричерепной патологии: опухоли, аномалии развития и т. д. У пациентов с «немыми» аневризмами могут отмечаться жалобы на эпизодические головокружения, головную боль, снижение работоспособности и когнитивных функций (реже).

Если аневризма разорвалась, клиническая картина представлена внезапной, резчайшей головной болью, словно по голове разлился кипяток или «вонзили кинжал»; многократной рвотой, не приносящей облегчения; повышением температуры тела до 37-38 о С; ознобом; утратой сознания; судорогами.

В зависимости от локализации, размера аневризмы и калибра несущей артерии, объём кровоизлияния бывает различным. В связи с этим симптоматика тоже может быть разной: от слабо выраженной в виде умеренной головной боли, нечёткости зрения, двоения в глазах, нарушения координации, изменения чувствительности лица и частей тела, до очень яркой — угнетение сознания, вплоть до комы, судорог, нарушения витальных функций (угнетения деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем).

Сама аневризма в процессе формирования может достигать крупных (16-25 мм) и гигантских (более 26 мм) размеров, что приводит к сдавлению расположенных рядом структур головного мозга и/или черепных нервов. В таких ситуациях симптоматика схожа с другими заболеваниями центральной нервной системы (первичными опухолями головного мозга и его оболочек; метастатическими опухолями; паразитарными поражениями ЦНС). Как правило, у таких пациентов изначально подозревается опухоль головного мозга [1] [4] [5] .

Патогенез аневризма сосудов мозга

Основные моменты в формировании церебральных аневризм упоминались ранее — неполноценность сосудистой стенки, постоянное воздействие гемодинамического удара потока крови, влияние факторов, способствующих повреждению и быстрому «износу» сосудов. Остановимся на процессах, происходящих при разрыве аневризмы.

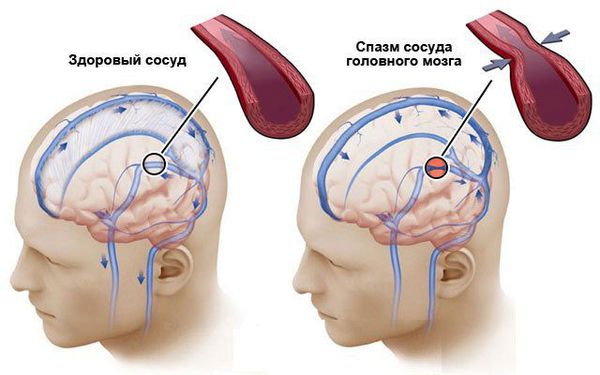

В субарахноидальном пространстве (между паутинной и мягкой оболочками мозга) в норме циркулирует прозрачная бесцветная спинномозговая жидкость — ликвор. Появление крови в этом пространстве приводит к повышению объёма ликвора, вследствие чего повышается внутричерепное давление. Также происходит механическое раздражение рецепторов и нервных стволов артерий головного мозга, что влечёт за собой развитие кратковременного сужения (спазма) мозговых артерий. Это объясняет снижение кровоснабжения головного мозга в первые часы после начала разрыва аневризмы. Как правило, это не приводит к ишемии (омертвлению) участков мозга.

Излившаяся в подоболочечные пространства кровь начинает формировать сгустки, затем лизироваться (разрушаться) с высвобождением целого каскада вазоактивных веществ, которые вызывают сужение мозговых артерий. Это состояние называется церебральным вазоспазмом и выявляется у 100 % пациентов с САК, как правило, через 3-4 дня после разрыва аневризмы. Вазоспазм обычно длится 1-2 недели (в зависимости от количества излившейся крови). В этой стадии могут развиваться отсроченные (вторичные) ишемические повреждения ткани головного мозга в условиях перенесённой «сосудистой катастрофы», повышенного внутричерепного давления и снижения кровоснабжения [6] [7] [8] [9] .

Если пациент выживает, то в последующем у него развивается иммунореактивный воспалительный процесс, затрагивающий стенки артерий, формируются арахноидальные спайки (сращения), кисты, участки глиоза (рубцы на месте омертвевшей мозговой ткани). Все эти процессы нарушают нормальную работу головного мозга, приводят к разобщению функций повреждённых областей. Развивается стойкий неврологический дефицит:

- грубые речевые нарушения в виде невозможности понимать и/или продуцировать речь;

- двигательные нарушения из-за развившихся парезов, параличей (слабости) в мышцах конечностей, мимической мускулатуры;

- нарушения чувствительности до потери способности ощущать боль, прикосновения, холод, тепло на ограниченном участке тела или даже половине тела;

- координаторные нарушения, вплоть до невозможности удерживать равновесие стоя и даже сидя, невозможность выполнять целенаправленные движения;

- когнитивные нарушения – ухудшение памяти, внимания, познавательных способностей.

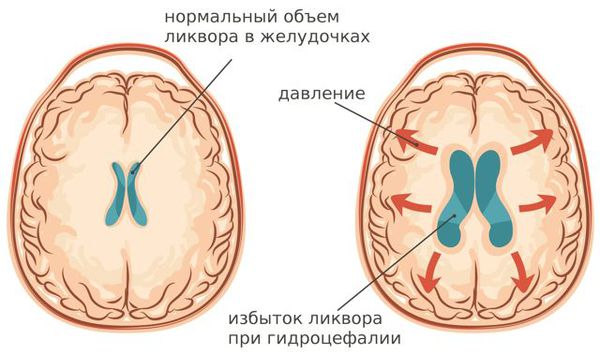

- в отдельных случаях эпилепсия и/или гидроцефалия (избыточное скопление цереброспинальной жидкости в ликворной системе головного мозга) .

Впоследствии эти нарушения становится причиной тяжёлой инвалидизации больных, перенёсших массивное субарахноидальное кровоизлияние .

Когда помимо САК возникают внутримозговые и/или внутрижелудочковые кровоизлияния, степень выраженности перечисленных патологических процессов усугубляется и ускоряется за счёт ещё более высокого внутричерепного давления и непосредственного разрушения мозговых структур [4] [6] .

Классификация и стадии развития аневризма сосудов мозга

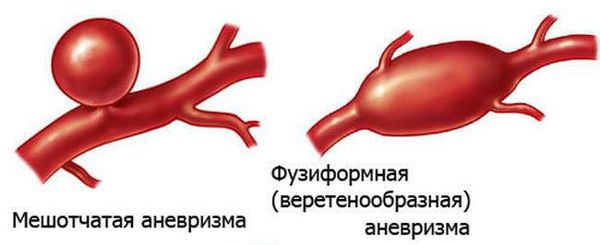

По форме выпячивания стенки сосуда выделяют мешотчатые, веретенообразные (фузиформные) и пузыреобразные аневризмы. Первая разновидность встречается в подавляющем большинстве случаев (50:1) по отношению к другим вариантам.

По величине выделяют аневризмы:

- миллиарные (менее 2-3 мм);

- среднего размера (4-15 мм);

- крупные (16-25 мм);

- гигантские (более 26 мм) [1] .

Аневризмы могут иметь один мешок или дополнительные выпячивания (дивертикулы).

По локализации церебральные аневризмы разделяются в зависимости от несущей артерии:

- Бассейн внутренней сонной артерии (ВСА): передняя мозговая артерия и передняя соединительная артерия (ПМА-ПСоА); сама ВСА; средняя мозговая артерия (СМА).

- Вертебро-базиллярный бассейн (ВББ): развилка базиллярной артерии (БА); задняя нижняя мозжечковая артерия (ЗНМА) [1] .

Для классификации тяжести состояния больных с САК и оценки объёма кровоизлияния предложено множество шкал. Основные из них — шкала комы Глазго, шкала Hunt&Hess, шкала Fisher [1] [4] .

Шкала комы Глазко позволяет оценить степень нарушения сознания — от умеренного оглушения до запредельной комы. Шкала Hunt&Hess даёт представление о тяжести состояния больного с САК на основании выраженности клинической симптоматики и неврологических нарушений — от 1 до 5 баллов. Шкала Fisher позволяет оценить риски развития вазоспазма, основываясь на количестве крови в подоболочечных пространствах головного мозга при САК (определяется при компьютерной томографии).

Стадии САК:

- Острейшая (первые 72 часа с момента разрыва аневризмы). Самая яркая симптоматика в виде головной боли, тошноты, рвоты, угнетения сознания, повышения артериального давления (АД), температуры тела, неврологических нарушений — парезов (снижения силы мышц), речевых расстройств и т. д.

- Острая (4-14 суток). Лизис (растворение) сгустков крови в полости черепа приводит к снижению кровоснабжения головного мозга. На фоне этого у 30 % пациентов ухудшается состояние: усугубляется неврологический дефицит, нарастает степень угнетения сознания, могут декомпенсироваться имеющиеся у больного хронические заболевания сердца, дыхательной системы, ЖКТ (инфаркт, сердечная недостаточность, бронхит, пневмония, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки и т.д.), вплоть до таких грозных осложнений, как тромбоэмболия лёгочной артерии (ТЭЛА).

- Подострая (15-21 день). Состояние больного, как правило, стабилизируется: регрессирует вазоспазм, ликворные пространства санируются от крови, степень выраженности головной боли уменьшается, проясняется сознание, частично или полностью регрессируют неврологические нарушения.

- Холодная (>21 дня). Состояние пациентов становится удовлетворительным или близким к этому. Большая часть симптоматики, характерной для первых трёх стадий, исчезает, изредка может возобновляться умеренная головная боль, общая слабость, утомляемость.

Осложнения аневризма сосудов мозга

Если у пациента есть церебральная аневризма, в 99-100 % случаев в течение жизни она разорвётся. Однако кто-то может прожить с этой патологией до глубокой старости, а у кого-то «сосудистая катастрофа» может произойти в молодости. В любом случае разрыв аневризмы сопровождается острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК) по геморрагическому типу в виде субарахноидального, субарахноидально-паренхиматозного или самого тяжёлого — субарахноидально-паренхиматозно-вентрикулярного кровоизлияния, когда излившаяся кровь буквально разрывает нежную ткань мозга и раздавливает его структуры по внутренней поверхности костей черепа [1] [4] .

Осложнения аневризматического ОНМК могут иметь различную степень тяжести. Они зависят от калибра несущей аневризму артерии, её функциональной значимости в кровоснабжении мозга и объёма кровоизлияния. Самое угрожающее осложнение из всех — повторный разрыв аневризмы. Происходит он, как правило, в первые несколько дней после первого разрыва, когда сгусток в области дефекта аневризмы еще «рыхлый» и легко размывается потоком крови, зачастую под повышенным давлением. В 70-80 % случаев это осложнение является фатальным. Небольшой процент пациентов, переживших неоднократные разрывы церебральных аневризм — глубокие инвалиды с грубыми неврологическими нарушениями.

Второе осложнение, встречающееся в 100 % случаев при разрыве аневризмы — церебральный вазоспазм (ангиоспазм). Как упоминалось ранее, это стойкое сужение мозговых артерий из-за воздействия на их стенку продуктов лизиса (распада) сгустков крови [3] [9] .

У 20-30 % пациентов с однократным разрывом аневризмы ангиоспазм приводит к ишемии и инфаркту участков головного мозга, кровоснабжаемых спазмированными артериями. При повторном разрыве аневризмы этот показатель выше (встречается у 40-50 % пациентов) [1] .

Острая окклюзионная гидроцефалия — осложнение, возникающее из-за блокирования путей циркуляции ликвора кровяными сгустками. Встречается в 17-20 % случаев аневризматических САК. При этом состоянии быстро увеличивается объём ликвора во внутренних полостях мозга, прогрессивно повышается внутричерепное давление, ухудшается и без того нарушенный мозговой кровоток. В дальнейшем из-за спаечного процесса в арахноидальных пространствах головного мозга и в области так называемых пахионовых грануляций может сформироваться арезорбтивная гидроцефалия. При этом состоянии нарушается естественный процесс всасывания ликвора [3] .

Другие возможные осложнения — декомпенсация сердечной деятельности, отёк лёгких, пневмония, ТЭЛА, инфекция мочевыводящих путей, пролежни, желудочно-кишечные кровотечения и многое другое. Разрыв церебральной аневризмы способствует обострению или рецидиву уже имеющейся у больного хронической патологии [3] .

Диагностика аневризма сосудов мозга

Когда в лечебное учреждение поступает пациент с подозрением на САК, его обязательно осматривает дежурный невропатолог. Если сознание больного сохранено и не страдают речевые и когнитивные функции, врач выясняет жалобы пациента, анамнез заболевания (этапы развития болезни). Спрашивает о ранее перенесённых или имеющихся хронических заболеваниях, о принимаемых лекарственных средствах, тщательно оценивает неврологический статус, так как уже на этом этапе можно предположить, какой отдел головного мозга пострадал в наибольшей степени. Также назначается ряд стандартных диагностических мероприятий: измеряется артериальное давление, насыщение крови кислородом, регистрируется электрокардиограмма, проводится забор крови для общеклинических анализов и т. д. Таким пациентам всегда назначается один из методов нейровизуализации — компьютерная (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ). Это стандарт [1] [4] [5] .

В связи с доступностью, высокой скоростью обследования, специфичностью и чувствительностью метода, КТ предпочтительнее МРТ. МРТ в режиме ангиографии (МРА сосудов головного мозга) весьма полезна в плановых ситуациях, когда врачи только подозревают у пациента наличие сосудистой патологии головного мозга.

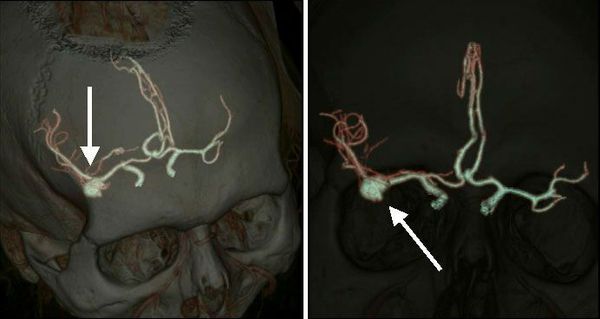

При выявлении признаков САК проводят ангиографическое обследование:

- КТ-ангиографию с внутривенным введением йодсодержащего контрастного вещества;

- церебральную ангиографию, когда под контролем рентгеновского излучения с помощью проводника, как правило, через бедренную артерию достигаются и контрастируются артерии головного мозга в режиме реального времени [1][5] .

Перечисленные методы инструментальной диагностики дают исчерпывающую информацию о локализации, форме и размерах аневризмы. Также исследования позволяют оценить анатомию артерий в области выявленной патологии для последующего планирования хирургической тактики. Для осмотра рассматриваемой категории пациентов обязательно привлекается нейрохирург, при тяжёлом состоянии больного — реаниматолог.

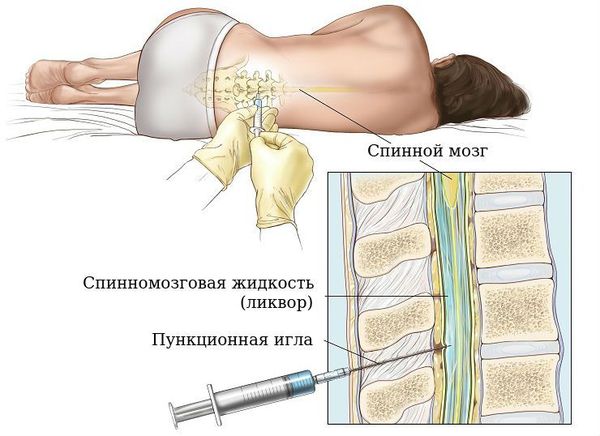

Когда источник САК не верифицирован (примерно у 5 % больных), выполняют также люмбальную пункцию — прокол мягких тканей в области поясничного отдела позвоночника с целью получения спинномозговой жидкости. Это необходимо для подтверждения наличия примеси крови в субарахноидальных пространствах (т. е. наличия САК) [1] [5] . Люмбальную пункцию применяют и в тех случаях, когда нет возможности провести КТ, МРТ или ангиографию.

Для оценки степени выраженности спазма церебральных артерий назначается ультразвуковое сканирование сосудов шеи и головы. Это обследование позволяет прогнозировать ранние осложнения церебрального ангиоспазма и корректировать терапию.

Помимо перечисленного, пациентам с аневризматическим САК (особенно пожилым) дополнительно назначают обследование внутренних органов (сердца, желудочно-кишечного тракта, органов дыхания и др.) с целью своевременного выявления и лечения сопутствующей патологии, которая может осложнить и без того тяжёлое состояние больного [5] [6] .

Лечение аневризма сосудов мозга

Имея представление о выпячивании стенок церебральных артерий, логично предположить, что главным принципом лечения аневризмы головного мозга является её выключение из общего кровотока. Звучит довольно просто: перекрыть просвет аневризмы, устранив таким образом угрозу разрыва. Но в действительности всё намного сложнее.

Сосуды головного мозга находятся глубоко в черепе, делясь на ветки, проникают в мозг и окутывают его поверхность. В сочетании с высокой функциональной значимостью церебральных артерий этот фактор значительно осложняет и порой делает невозможным полное выключение аневризмы, особенно при сложных формах аневризматического мешка.

Существуют два принципиально разных метода хирургического лечения пациентов с аневризмами церебральных артерий: открытый или прямой (т. е. через трепанацию черепа) и эндоваскулярный (изнутри артерии под рентген-контролем). Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки.

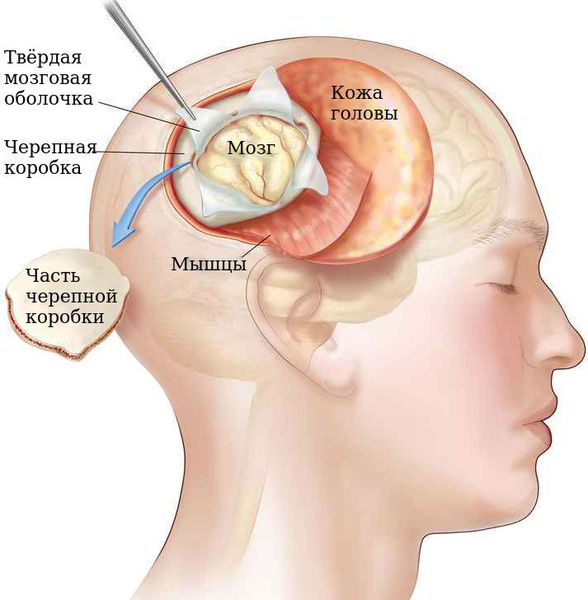

В случае открытой операции первым этапом рассекаются мягкие ткани свода черепа, выполняется трепанация (вскрытие полости черепа). У пациентов в острейшем, остром и подостром периодах САК размер трепанационного окна, как правило, достигает больших размеров. У больных с «немыми» и «холодными» аневризмами, когда с момента разрыва прошло более трёх недель, допустимо использование малотравматичных keyhole-доступов (дословно — «замочная скважина») с размером трепанации до 2,5-3,0 см [11] .

Проникая в полость черепа, нейрохирург с помощью операционного микроскопа и микроинструментов вскрывает оболочки мозга, опорожняет субарахноидальные цистерны (участки расширения субарахноидального пространства в области расхождения паутинной и мягкой мозговых оболочек), вымывая оттуда ликвор вместе со сгустками крови. В результате этого уменьшается степень выраженности и распространённости вазоспазма.

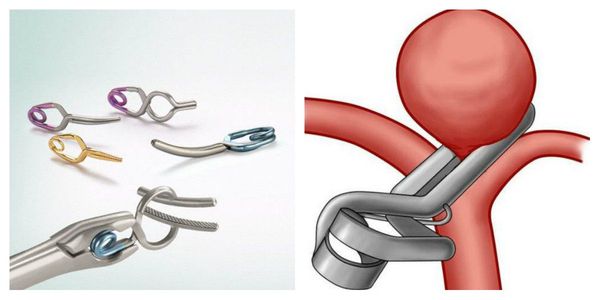

В последующем освобождаются пути ликворотока, что уменьшает риски развития гидроцефалии. Затем начинается деликатная диссекция (обнажение) мозговых артерий и поэтапный подход к аневризме по артерии, на которой она расположена. В случае мешотчатой конфигурации аневризмы выделяется её шейка (т. е. самое основание). Завершающим этапом операции является наложение сосудистого клипса, который пережимает просвет аневризмы и прекращает в ней ток крови. Сосудистые клипсы сделаны из сплава медицинского титана, они представляют собой зажимы, подобные маленьким прищепкам.

Описание открытого метода хирургического лечения дано в общих чертах. На практике каждая операция у таких больных по-своему уникальна и требует от хирурга применения большого количества навыков и методик. Преимуществами открытой операции являются визуальный контроль и возможность в большинстве случаев полностью перекрыть аневризму, не оставляя пришеечных участков (зоны роста новой аневризмы). Также в ходе вмешательства удаляется кровавый ликвор, имеется возможность удаления внутримозговых гематом при их наличии. Все это облегчает течение послеоперационного периода. Недостатки отрытой операции — травматичность, риск воспалительных осложнений [2] [4] [5] [10] [13] .

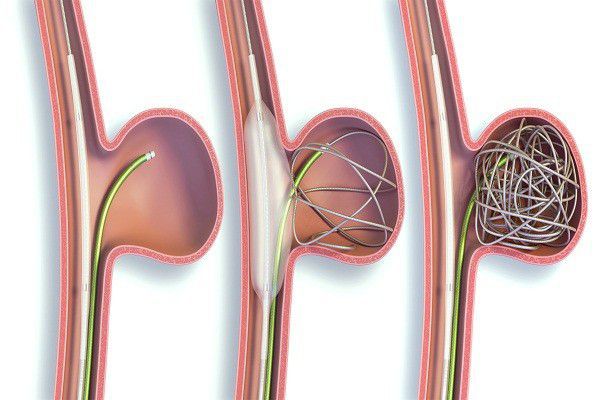

При эндоваскулярном методе пунктируется (прокалывается) бедренная артерия, в неё устанавливается интродьюсер (порт), через который вводятся проводники для дальнейшего продвижения их точно к месту расположения аневризмы. На всех этапах такой операции в артерию подаётся рентгенконтрастное вещество, благодаря чему на экране ангиографа (специального рентген-аппарата) контролируется положение проводников и анатомия артерий. Достигнув аневризмы, рентген-ангиохирург вводит в просвет аневризматического мешка платиновые микроспирали, которые, скручиваясь, формируют клубок и плотно заполняют аневризму. Также при таких операциях используются сосудистые стенты, зафиксированные на баллонах. Стент фиксируется внутри сосуда и «выключает» аневризму из кровотока, принимая на себя давление крови.

Преимущества этого вида хирургического лечения:

- малая инвазивность (нет необходимости делать травматичную трепанацию черепа);

- возможность достичь аневризмы практически любой локализации.

Недостатки: высокая стоимость расходных материалов (спиралей, стентов и т. д.), меньший процент радикального выключения аневризмы в сравнении с открытым способом, труднодоступность данного вида операций (проводятся преимущественно в крупных нейрохирургических клиниках федерального уровня) [3] [4] [5] [13] .

Лекарства

Медикаментозного лечения аневризмы сосудов головного мозга не существует. Аневризма — это в большинстве случаев мешковидное выпячивание стенки сосуда. Каким-либо из препаратов устранить этот дефект стенки не представляется возможным. Другое дело, проводить мероприятия по снижению риска разрыва аневризмы (проводить адекватное лечение гипертонической болезни, исключить вредные привычки, наблюдаться у специалистов, проводить контрольные обследования и т. д.).

Принципы оказания первой помощи при разрыве аневризмы

В случае возникновения у человека симптоматики субарахноидального кровоизлияния (которая описывалась ранее), следует незамедлительно вызвать бригаду скорой медицинской помощи и кратко описать оператору основные симптомы. Во время ожидания приезда скорой больного необходимо уложить на ровную поверхность в положении с приподнятой на 30 градусов верней частью тела (чтобы голова была выше уровня сердца) — для улучшения венозного оттока от головного мозга. Также следует обеспечить максимальный приток кислорода (освободить дыхательные пути, расстегнуть одежду). На область проекции сонных артерий (передне-боковая поверхность шеи) приложить холод (любые имеющиеся под рукой охлаждённые предметы, в т.ч. из холодильника) – для обеспечения рефлекторного сужения сосудов и ускорения процессов свёртывания крови. Если больной без сознания и возникла рвота, повернуть его на бок и предотвратить попадание рвотных масс в дыхательные пути.

Можно ли полностью вылечить аневризму сосудов головного мозга

Современные методы хирургического лечения аневризм головного мозга (как эндоваскулярные, так и прямые хирургические операции) в подавляющем числе случаев позволяют добиться полного выключения аневризмы из кровотока.

Реабилитация после операции

Реабилитация пациентов, перенесших операцию по выключению аневризмы сосудов головного мозга, проводится в различном объёме и зависит это от того в остром периоде кровоизлияния или вне разрыва оперирован больной, имелись ли осложнения во время операции или в раннем операционном периоде.

В зависимости от выраженности неврологических нарушений (расстройства речи, нарушения двигательной сферы и т.д.), назначаются занятия с логопедом, с инструктором ЛФК, массажистом и т. д. Одновременно с этими мероприятиями, как правило, назначаются медикаментозные препараты из группы ноотропов, сосудисто-метаболический комплекс с целью обеспечения максимального улучшения и восстановления утраченных функций головного мозга.

Может ли аневризма сосудов головного мозга развиться повторно

К сожалению, даже после успешно выполненной операции по выключению аневризмы сосудов головного мозга из кровотока есть риск возникновения новой аневризмы в том же месте. Это связано с тем, что стенка сосуда, на котором образовалась аневризма порой изменена не только в области самого выпячивания (аневризмы), а имеет неполноценную структуру в смежных к аневризме отделах. Также имеет значение степень выключения аневризмы во время операции, т. к. сохранение даже небольшого фрагмента шейки аневризмы может в последующем привести к формированию выпячивания в этом заведомо слабом месте сосуда.

Применяются ли народные средства

Народные средства для лечения аневризмы головного мозга неэффективны. Отсутствие своевременного адекватного лечения при разрыве аневризмы может привести к смерти пациента.

Прогноз. Профилактика

В 15-25 % случаев субарахноидальное кровоизлияние заканчивается смертельным исходом в первые сутки после разрыва аневризмы. Летальность в первый месяц у больных САК достигает 30 %. В первые две недели после разрыва у 15-20 % пациентов аневризма рвётся вновь. В первые полгода с момента САК повторный разрыв аневризмы происходит у 50 % больных с летальностью до 60-80 %. У выживших пациентов зачастую сохраняется грубый неврологический дефицит: речевые, двигательные, чувствительные, координаторные и когнитивные расстройства.

Наиболее благоприятен прогноз в случаях, когда аневризма выявлена до разрыва и есть возможность проведения операции по её закрытию в плановом порядке. Смертность и частота серьёзных осложнений в таком случае не достигает 1-2 %.

Все профилактические мероприятия при данной патологии можно разделить на две группы: профилактика образования аневризм и профилактика их разрыва. Лучшая профилактика разрыва аневризмы — раннее выявление и своевременное лечение этой патологии.

Больным с высоким риском формирования аневризмы (семейный анамнез, врождённые аномалии и т. д.) в качестве профилактики можно рекомендовать мероприятия по снижению или исключению факторов риска из своей жизни [1] [4] [6] [12] :

- контроль артериального давления;

- отказ от курения и приёма алкоголя;

- правильное питание;

- контроль уровня холестерина;

- исключение тяжёлых физических нагрузок;

- снижение стресса.

Источник