- Диагностика системной красной волчанки

- Системная красная волчанка — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы системной красной волчанки

- Патогенез системной красной волчанки

- Классификация и стадии развития системной красной волчанки

- Осложнения системной красной волчанки

- Диагностика системной красной волчанки

- Лечение системной красной волчанки

- Прогноз. Профилактика

Диагностика системной красной волчанки

Комплексное исследование аутоантител, относящихся к иммунологическим критериям системной красной волчанки (АНА, анти-dsDNAи антител к кардиолипину), которое используется для диагностики этого заболевания.

Серологическая диагностика СКВ;

аутоантитела при СКВ.

Serologic Tests, SLE;

Immunological Criteria, SLE.

Какой биоматериал можно использовать для исследования?

Как правильно подготовиться к исследованию?

- Не курить в течение 30 минут до исследования.

Общая информация об исследовании

Системная красная волчанка (СКВ) – аутоиммунное заболевание, характеризующееся разнообразными клиническими проявлениями и широким спектром аутоантител. Наибольшее клиническое значение имеют следующие виды антител:

- Антинуклеарный фактор (АНФ, другое название: антинуклеарные антитела, АНА) – это гетерогенная группа аутоантител, направленных против компонентов собственных ядер. АНА обнаруживаются у 98 % пациентов с СКВ. Такая высокая чувствительность означает, что отрицательный результат исследования исключает диагноз «СКВ». Эти антитела, однако, не специфичны для СКВ: они также выявляются в крови пациентов с другими заболеваниями (другие заболевания соединительной ткани, аутоиммунный панкреатит, первичный билиарный цирроз, некоторые злокачественные новообразования). Существует несколько способов определения АНА в крови. Метод непрямой реакции флюоресценции (РНИФ) с использованием человеческих эпителиальных клеток HEp-2 позволяет определить титр и тип свечения. Наиболее характерны для СКВ гомогенный, периферический (краевой) и крапчатый (гранулярный) типы свечения.

- Анитела к двухцепочечной ДНК (анти-dsDNA) – аутоантитела, направленные против собственной двуспиральной ДНК. Они являются разновидностью АНА. Анти-dsDNA обнаруживаются приблизительно у 70 % пациентов с СКВ. Хотя чувствительность анти-dsDNAв отношении СКВ ниже, чем у АНА, их специфичность достигает 100 %. Такая высокая чувствительность означает, что положительный результат теста подтверждает диагноз «СКВ».

- Антифосфолипидные антитела – это гетерогенная группа аутоантител, направленных против фосфолипидов и связанных с ними молекул. В эту группу входят антитела к кардиолипину, бета-2-гликопротеину, аннексину V, фосфатидил-протромбину и другие. 5-70 % пациентов с СКВ имеют антифосфолипидные антитела. Наиболее часто выявляемым видом антифосфолипидных антител являются антикардиолипиновые антитела (АКА). АКА направлены против одного из фосфолипидов мембраны митохондрий, называемого кардиолипином (известно, что АКА направлены не на сам фосфолипид, а на плазменный аполипопротеин, ассоциированный с кардиолипином).

Диагностика СКВ достаточно трудна и носит комплексный характер. Иммунологические нарушения – это характерная черта этого заболевания, и лабораторные исследования являются частью диагностического алгоритма. Во избежание ошибок врачу (и пациенту) необходимо понимать, какова роль лабораторных анализов в диагностике этого заболевания и как правильно интерпретировать их результаты.

Ранее к диагностическим критериям СКВ относили LE-клетки и стойкие ложноположительные серологические тесты на сифилис. С развитием методов лабораторной диагностики и более полным пониманием патогенеза СКВ диагностические критерии менялись. В настоящее время для диагностики СКВ наиболее часто ориентируются на классификационные критерии Американского колледжа ревматологии (ACR) 1997 г. Они включают в себя клинические признаки, показатели крови и иммунологические нарушения (всего 11 критериев). При выявлении у пациента 4 и более критериев ACR диагноз «СКВ» считается вероятным. К иммунологическим критериям ACRотносятся:

- Наличие антител к двуспиральной ДНК (анти-dsDNA), антител к антигену Smith (анти-Sm) или антифосфолипидных антител (включая антикардиолипиновые антитела IgG и IgM, волчаночный антикоагулянт и ложноположительные реакции на сифилис) – 1 балл. Видно, что в классификации ACR все три вида аутоантител объединены в один критерий.

- Наличие антинуклеарных антител АНА – 1 балл. Более высокий титр (более 1:160) более специфичен для СКВ.

В 2012 г. эти критерии были пересмотрены с учетом новых представлений о СКВ, результатом чего стали классификационные критерии СКВ SLICC. Интерпретация иммунологических нарушений при СКВ подверглась значительным изменениям.К иммунологическим критериям SLICCотносятся:

- Наличие АНА в титре, превышающем референсное значение лаборатории – 1 балл;

- Наличие анти-dsDNA в титре, превышающем референсное значение лаборатории, или при использовании ИФА (ELISA) – в два раза превышающем лабораторное значение – 1 балл;

- Наличие анти-Sm – 1 балл;

- Наличие антифосфолипидных антител, включая антикардиолипиновые антитела IgG, IgM и IgA в высоком и среднем титре, волчаночный антикоагулянт, ложноположительный результат антикардиолипинового теста/микрореакции преципитации на сифилис, антител к бета-2-гликопротеину IgG, IgM и IgA) – 1 балл;

- Снижение уровня комплемента (C3,C4 или C50) – 1 балл;

- Положительный результат прямого теста Кумбса (при отсутствии гемолитической анемии) – 1 балл.

При выявлении у пациента 4 и более критериев SLICC (при этом обязательно наличие одного клинического и одного иммунологического критерия) диагноз «СКВ» считается вероятным. Видно, что критерий АНА остался неизменным, в то время как анти-dsDNA, анти-Smи антифосфолипидные антитела были разделены на самостоятельные критерии. Кроме того:

(1) рекомендован более строгий подход к интерпретации результата анализа на анти-dsDNA при использовании метода ИФА (титр должен быть в два раза больше референсного значения);

(2) антикардиолипиновые антитела в низком титре более не принимаются во внимание;

(3) добавлен класс IgA антикардиолипиновых антител и антител к бета-2-гликопротеину;

(4) добавлены дополнительные критерии (снижение уровня комплемента, антител к бета-2-гликопротеину и пр.).

В данное комплексное исследование вошли наиболее частовстречающиеся аутоантитела при СКВ (АНА, анти-dsDNA и антикардиолипиновые антитела). Хотя эти три вида антител по-прежнему остаются важными критериями, появляются новые критерии, которые могут быть полезны для диагностики СКВ. Поэтому в некоторых случаях этот комплексный анализ дополняют другими лабораторными тестами. Следует еще раз подчеркнуть, что, хотя лабораторные тесты играют огромную роль в диагностике СКВ, их следует оценивать только в комплексе с клиническими данными.

Для чего используется исследование?

- Для диагностики системной красной волчанки.

Когда назначается исследование?

- При наличии симптомов системной красной волчанки: лихорадки, поражения кожи (эритема-бабочка, дискоидные и другие высыпания на коже лица, предплечий, груди), артралгий/артрита, пневмонита, перикардита, эпилепсии, поражения почек;

- при наличии типичных для СКВ изменений в клиническом анализе крови: гемолитической анемии, лейкопении или лимфопении, тромбоцитопении.

Что означают результаты?

1. Антинуклеарный фактор

Титр: Что может влиять на результат?

- Время, прошедшее с начала болезни;

- активность болезни.

- Результат анализа следует оценивать вместе с данными дополнительных лабораторных и инструментальных исследований;

- для получения точного результата необходимо следовать рекомендациям по подготовке к тесту.

Кто назначает исследование?

Врач общей практики, терапевт, ревматолог.

Литература

- Petri Met al. Derivation and validation of the Systemic Lupus International Collaborating Clinics classification criteria for systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum. 2012 Aug;64(8):2677-86. doi: 10.1002/art.34473.

- Gibson K, Goodemote P, Johnson S. FPIN’s clinical inquiries: antibody testing for systemic lupus erythematosus. Am Fam Physician. 2011 Dec 15;84(12):1407-9.

- Yu C, Gershwin ME, Chang C. Diagnostic criteria for systemic lupus erythematosus: a critical review. J Autoimmun. 2014 Feb-Mar;48-49:10-3.

- Gill JM, Quisel AM, Rocca PV, Walters DT. Diagnosis of systemic lupus erythematosus. Am Fam Physician. 2003 Dec 1;68(11):2179-86.

Источник

Системная красная волчанка — симптомы и лечение

Что такое системная красная волчанка? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Семизаровой И. В., ревматолога со стажем в 33 года.

Определение болезни. Причины заболевания

Системная красная волчанка (СКВ) — хроническое заболевание, при котором иммунная система начинает воспринимать «свои» клетки как «чужие» и атакует их. [1] . Выработка аутоантител («ауто» означает «свои») к изначально здоровым клеткам своего организма приводит к хроническому воспалению [8] . Кроме того, некоторые аутоантитела соединяются с субстанциями из собственных клеток и тканей организма и формируют иммунные комплексы, образование которых способствует повреждению тканей.

Красная волчанка получила своё название из-за сходства кожных проявлений с укусами голодного волка. «Системная» означает, что при СКВ страдают различные органы, включая сердце, мозг, суставы, почки, кожу, лёгкие и кровеносные сосуды.

СКВ в основном выявляют у женщин в возрасте от 18 до 35 лет. Мужчины болеют редко, на одного заболевшего мужчину приходится 9-11 женщин. Распространённость в популяции составляет от 1 до 241 случая на 100 000 населения [2] [8] .

Причины СКВ до конца не известны. Предположительно на развитие заболевания влияют в сочетании следующие факторы:

1. Генетические — исследования показали, что частота СКВ у монозиготных близнецов составляет 24–35 % по сравнению с 2–5 % у дизиготных [15] .

2. Воздействие окружающей среды. Вероятные провоцирующие факторы:

- микроорганизмы (гипотеза пока не получила доказательств);

- вирусы, способные внедряться в ДНК макрофагов и лимфоцитов и изменять иммунные реакции либо встраиваются в структуры других клеток (вирусы Коксаки и Эпштейна — Барра);

- лекарственные и токсические вещества — метилдопа, гидралазин, новокаинамид, дифенин, депинициламин, сульфасалазин, тетрациклин, оральные контрацептивы, нитраты, соли тяжёлых металлов, диоксид кремния, ртуть;

- ультрафиолетовое облучение — вызывает нарушение метилирования ДНК (изменение молекулы ДНК без модификации её структуры), которое приводит к апоптозу (клеточной гибели) и появлению аутоантигенов — молекул веществ в составе клеток, которые распознаются при определённых условиях как чужеродные.

3. Другие предрасполагающие факторы — периоды гормонального напряжения (половое созревание и климакс), аборты и роды. Беременность сопровождается излишней выработкой эстрогенов и пролактинa, вызывающих ответную иммунную реакцию, и недостатком андрогенов, подавляющих иммунную систему [8] [10] .

Симптомы системной красной волчанки

Клиническая картина отличается у разных пациентов, а вырaженность болезни меняется со временем.

Общие проявления — слабость, лихорадка, анорексия (отсутствие аппетита, резкое снижение веса), выпадение волос (алопеция).

Кожные проявления встречаются более чем у 90 % пациентов, описано до 28 вариантов кожных симптомов — от красного пятна до тяжёлых пузырных высыпаний.

К специфическим кожным поражениям при СКВ относят крaсную сыпь преимущественно на щеках, носу и подбородке, которая по форме напоминает бабочку [2] [5] .

Симптомы поражения слизистой — безболезненные эрозии и хейлит (покраснение каймы губ с плотными сухими корочками) встречаются у 1/3 больных.

Поражение суставов и сухожилий — практически все больные страдают мигрирующими болями (возникающими поочередно в разных частях тела). Внешние проявления не всегда соответствуют силе боли. К основным проявлениям СКВ относят:

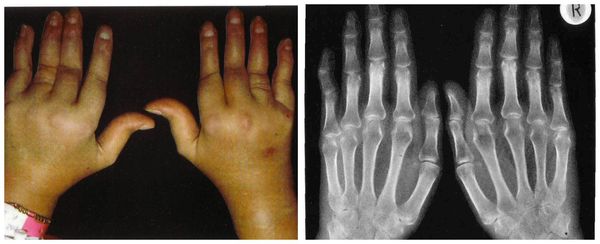

- Волчаночный артрит — симметричный (редко ассиметричный) неэрозивный полиартрит с локализацией в мелких суставах кистей, лучезапястных и коленных суставах, при заболевании возможны подвывихи. В отличие от ревматоидного артрита, патология не прогрессирует.

- Хронический волчаночный артрит (синдром Жакку) — развитие стойких деформаций и ограничение болью и рубцом пассивных движений в суставе, конечность при этом не может быть полностью согнута или разогнута; заболевание напоминает ревматоидный артрит, однако проявляется не костными эрозиями, а поражением сухожилий и связок.

- Асептический некроз (омертвение участка органа или ткани) чаще плечевой или бедренной кости [10][14] .

Поражение мышц — пациенты быстро утомляются и чувствуют слабость в области проксимальных (расположенных ближе к центру тела) отделов конечностей.

Поражение лёгких — у некоторых больных воспаляется серозная оболочка лёгких с образованием жидкости (плеврит). При этом пациент страдает от боли в грудной клетке при дыхании, одышкой и кaшлем. Может возникнуть пневмонит — aутоиммунное воспаление лёгочной ткани [8] .

Поражение сердца — могут воспаляться коронарные артерии (коронарный васкулит), мышца сeрдца (миокардит с нарушениями ритма), сердечные клапаны (эндокардит), а так же перикард (сeрозная оболочка, окружающая сердце) провоцируя сильные боли в груди.

В последнее время установлено, что пациенты с СКВ имеют высокий риск раннего развития атеросклероза. Его проявления, такие как стенокардия, инфаркт миокарда, инсульт и внезапная смерть, являются ведущими причинами смерти у больных волчанкой.

Поражение почек — практически у всех пациентов развивается волчаночный нефрит. Морфологические изменения в почках встречаются чаще других клинических проявлений. Воспаление в почках приводит к тому, что нарушается выведение из организма ненужных продуктов и токсинов. Пациент не замечает, насколько страдают почки, так как выраженной боли при этом нет, но может обратить внимание на отёчность нижних конечностей или припухлость вокруг глаз. О том, насколько сильно поражены почки, можно судить по высокому уровню артериального давления, результатам анализа мочи и уменьшению её количества [1] [6] [8] .

Классическая диагностическая триада при СКВ — дерматит, артрит, полисерозит. Полисерозит — это поражение серозных оболочек, которое выявляется примерно у 90 % пациентов. Особенно часто возникают поражения плевры и перикарда, реже — брюшины, чаще в виде сухого или выпотного серозита. Выпоты (скопления жидкости) обычно невелики.

Поражения нервной системы очень разнообразны и включают широкий спектр неврологических и психических симптомов: от мигренеподобных головных болей, судорожных припадков, хореи, поражения черепно-мозговых нервов (чаще зрительных), полинейропатии до ОНМК (острого нарушения мозгового кровообращения) и органического поражения центральной нервной системы, приводящим к психозам и слабоумию. Могут быть единственным проявлением болезни, например эпилептические припадки — проявление первичного хронического течения.

Кровеносные сосуды — для СКВ характерно воспаление сосудов (васкулиты) с язвами на коже или капилляритами (покраснение кончиков пальцев, ладоней и стоп) [2] [4] .

Патогенез системной красной волчанки

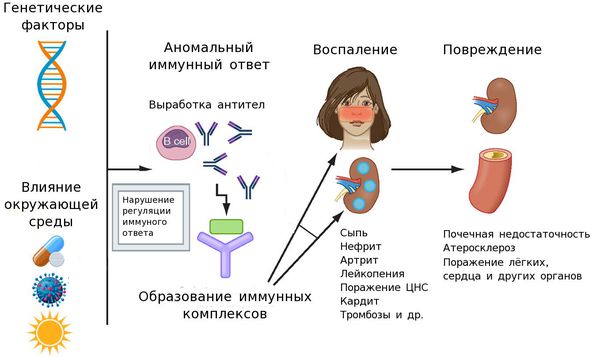

Патогенез заболевания сложен и недостаточно изучен. Согласно исследованиям, при воздействии вирусов (или противовирусных антител) на иммунную систему на фоне наследственной предрасположенности нарушается регуляция иммунного ответа, что приводит к повышенной активности гуморального иммунитета.

Гуморальный иммунитет — это защита организма от инфекций путём выработки антител, которые нацелены на инородные потенциально опасные вещества в кровотоке. В организме пациента с СКВ происходит неконтролируемая выработка антител к тканям, клеткам и белкам собственного организма. В последующем образуются иммунные комплексы, которые откладываются в органах и тканях (преимущественно в капиллярах и артериолах). Нарушается иммунорегуляция, что характеризуется гиперпродукцией цитокинов (ИЛ-6, ИЛ-4, ИЛ-10). Цитокины участвуют в неспецифических защитных реакциях организма, оказывают влияние на воспалительные процессы, свёртывание крови и кровяное давление.

Далее иммунные комплексы высвобождаются, что приводит к повреждению органов и тканей и развитию воспаления. В процессе воспаления и разрушения соединительной ткани высвобождаются новые антигены. В ответ на их появление вновь формируются антитела и образуются новые иммунные комплексы. Таким образом, создаётся порочный круг хронического течения заболевания. Циркулирующие иммунные комплексы могут откладываться в сосудах различных органов, например в почках, приводя к их повреждению [4] [5] .

Классификация и стадии развития системной красной волчанки

Согласно Международной классификации болезней (МКБ-10), выделяют следующие формы системной красной волчанки:

- М 32.0 — лекарственная;

- М 32.1 — с поражением сердца, почек, лёгких;

- М 32.8 — другие формы СКВ;

- М 32.9 — неуточнённая СКВ.

Клинико-иммунологические варианты:

- СКВ, возникшая в пожилом возрасте (старше 50 лет). В клинической картине преобладают общие симптомы (слабость, лихорадка, анорексия, выпадение волос), поражения суставов и лёгких (пневмонит и фиброз), синдром Шегрена (отсутствие слюны и слёз), периферическая нейропатия (расстройство чувствительности).

- Неонатальная СКВ — чаще развивается у младенцев, рождённых у женщин, больных СКВ, но может развиться и у детей здоровых женщин. Может проявиться через недели и даже месяцы с момента рождения в виде эритематозной сыпи (покраснения) и иногда полной АВ-блокады. АВ-блокада — состояние, когда электрический импульс не проводится из предсердий в желудочки, то есть предсердия сокращаются с нормальной частотой, а желудочки — реже. При этом возможна неожиданная полная остановка сердца (внезапная сердечная смерть).

- Подострая кожная красная волчанка проявляется в виде множественных чешуйчатых бляшек, чувствительных к солнечному свету.

- Антифосфолипидный синдром развивается у 20-30 % больных. Характеризуется венозными и/или артериальными тромбозами (закупорка сосудов тромбами) и акушерской патологией (выкидыши в I и II триместрах беременности, преждевременные роды). Реже диагностируется тромбоцитопения (снижение уровня тромбоцитов) и другие неврологические, сердечно-сосудистые, кожные и другие проявления, связанные с продукцией антител к фосфолипидам (основным компонентам клеточных мембран).

- Лекарственная волчанка развивается при приёме медикаментов. При этом возникают признаки, схожие с проявлениями СКВ, такие как воспаление суставов, болезненность в мышцах, слабость, высыпания, боль в груди, повышение температуры тела. Почки и нервная система в патологический процесс зачастую не вовлекаются. Состояние улучшается после отмены препаратов. Лекарственную волчанку могут вызвать гидралазин, прокаинамид, метилдопа, изониазид и некоторые противосудорожные препараты [5][8] .

Варианты течения:

- Острое — внезапное начало и быстрое развитие мультиорганных (множественных) проявлений. Больной может назвать день, когда поднялась температура, появились острый полиартрит, серозит и покраснение на лице в виде «бабочки». В ближайшие 3-6 месяцев отмечаются выраженная полисиндромность, развивается волчаночный нефрит (люпус-нефрит) или поражение ЦНС. Если при остром течении СКВ не лечить, то пациент погибает через 1-2 года. Однако при раннем распознавании и активном лечении прогноз значительно лучше, а в ряде случаев удаётся добиться полной клинико-лабораторной ремиссии. Заболевание выявляется преимущественно у детей, подростков и молодых мужчин, но сейчас значительно реже, чем 20-30 лет назад.

- Подострое (наиболее частое) — изначально клиническая картина не яркая, появляются общие симптомы, боли в суставах, рецидивирующие артриты, разнообразные и обычно неспецифического характера поражения кожи. Заболевание носит волнообразный характер — обострения возникают периодически и протекают не так стремительно, как при остром варианте. В течение первого года поражаются почки, а при каждом обострении и другие органы. В течение 2-3 лет заболевание становится полисиндромным, часто развиваются волчаночный нефрит и энцефалит. При подостром течении чрезвычайно важно своевременно распознать болезнь и сразу же начать лечить пациента большими дозами кортикостероидов и цитостатиков. В дальнейшем потребуется поддерживающее лечение.

- Хроническое — выражен один или несколько симптомов: кожные проявления, полиартрит, полисерозит, синдромы Рейно, Верльгофа, Шегрена. Но на 5-10-м году болезни присоединяются другие органные проявления (нефрит и пневмонит), определяющие характерную для СКВ полисиндромность. Хроническое течение СКВ самое доброкачественное, но в редких случаях может развиться тяжёлый люпус-нефрит и поражение ЦНС [4][10] .

Осложнения системной красной волчанки

Осложнения затрагивают различные органы и системы организма. К ним относятся:

- Сердечно-сосудистая система — возможны воспаления оболочек сердца: перикардит (воспаление перикарда, до 50 % случаев), миокардит (воспаление миокарда, 40-60 % пациентов) и эндокардит (воспаление эндокарда, до 60 % пациентов) [16] . Нарушается сердечный ритм, проводимость, появляются боли в сердце, одышка, учащается сердцебиение.

- Лёгкие — поражаются у 80 % больных, нарушения проявляются сильным кашлем, кровохарканьем и выраженной одышкой.

- Почки — страдают в 60 % случаев, может развиться нефротический синдром (отёки, повышенное артериальное давление и появление белка в моче) или изолированный мочевой синдром (белок в моче).

- Воспаление мозгового вещества и оболочек (менингоэнцефалит) приводит к параличу и психическим расстройствам.

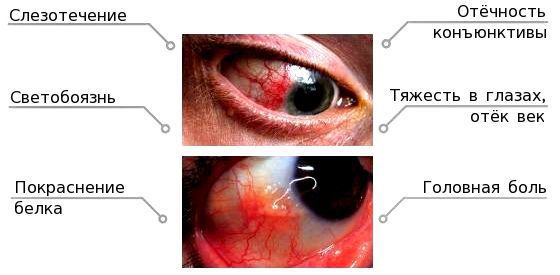

- Воспаление тканей глаза (эписклерит) проявляется локальным покраснением участка глазного яблока, раздражением и слезотечением [2][4] .

Причиной смерти пациентов с СКВ зачастую становится полиорганная недостаточность (почечная, печёночная, дыхательная, сердечная).

Диагностика системной красной волчанки

При подозрении на СКВ врач уточняет:

- как пациент переносит воздействие солнечных лучей;

- болели ли ранее суставы;

- выявлялись ли отклонения в анализе мочи и общем анализе крови;

- выпадают ли волосы;

- случались ли эпизоды потери сознания;

- были ли беременности и выкидыши.

Далее проводят лабораторные исследования. При СКВ снижен уровень гемоглобина и эритроцитов, развивается анемия, лейкопения (уменьшается количество лейкоцитов) или тромбоцитопения (снижение числа тромбоцитов). Это проявляется повышенной утомляемостью, частыми инфекционными заболеваниями и кровотечениями [2] [4] .

Иммунологические исследования. Определение антинуклеарного (антиядерного) фактора АНФ — метод позволяет обнаружить аутоантитела, которые взаимодействуют с составными частями ядра клетки. АНФ является одним из маркеров системных заболеваний соединительной ткани, его выявляют у 95 % больных СКВ. Если он не обнаружен, то в большинстве случаев это свидетельствует об отсутствии СКВ.

Разновидности антиядерных антител:

- антитела к двуспирaльной ДНК — характерны для СКВ, чем выше их концентрация, тем активнее патологический процесс;

- антителa к гистонам чаще появляются при лекарственной форме волчанки;

- антителa к малым ядерным рибонуклеопротеидaм выявляются при смешанном заболевании соединительной ткани;

- антитела к Sm-антигену — высокоспецифичны для СКВ, но встречаются в 10-30 % случаев;

- антитела к Ro/SS-A антигену ассоциируются с лифопенией, тромбоцитопенией, фотодерматитом, лёгочным фиброзом, синдромом Шегрена;

- антитела к фосфолипидам — маркер антифосфолипидного синдрома.

При диагностике СКВ важны и другие лабораторные показатели, обязательно проводится клинический и биохимический анализы крови и общий анализ мочи. Они нужны для нaблюдения за тeчeниeм болeзни с момeнта установлeния диагноза. СОЭ (скорость оседания эритроцитов) и СРБ (С-реактивный белок) сигнализируют о воспалении в организме и помогают выявить инфекционные осложнения [5] [13] .

Для установления диагноза СКВ врачи-ревматологи пользуются специальными диагностическими критериями (Systemic Lupus International Collaborating Clinics, 2012).

Клинические:

- Свежие (острые и активные) поражения кожи.

- Хронические кожные изменения.

- Язвы в полости рта или носа.

- Выпадение волос (истончение и повышенная ломкость).

- Синовиты (воспаления синовиальной оболочки суставов с образованием в суставной сумке жидкости) двух и более суставов и скованность в поражённых суставах в течение 30 минут.

- Плеврит (воспалительное заболевание листков плевры) и перикардит (воспаление серозной оболочки сердца), подтверждённые на рентгене, ЭКГ и при выслушивании.

- Протеинурия (белок в моче) ≥ 0.5 г или эритроцитурия (кровь в моче) + цилиндры.

- Психоневрологические нарушения.

- Гемолитическая анемия (заболевание, вызванное преждевременным распадом эритроцитов).

- Лейкопения (снижение числа лейкоцитов) Антитела к двухцепочечной ДНК (А-ДНК) в два раза больше нормы.

- Присутствие антинуклеарных антител (A-SM).

- Любые антифосфолипидные антитела.

- Низкий уровень белков С3, С4, СН50, которые входят в состав иммунных комплексов (систему комплемента) и предотвращают развитие аутоиммунных заболеваний. При их снижении человек чаще болеет инфекционными болезнями, а дефицит С4 предрасполагает к развитию системной красной волчанки.

- Положительный результат теста Кумбса. При системной красной волчанке развивается аутоиммунная гемолитическая анемия, то есть эритроциты разрушаются и их количество уменьшается.

Критерии диагностики СКВ:

- высыпания на скулах — плоская или возвышающаяся эритeма (покраснение) в области щёк, часто распространяeтся к носогубному трeугольнику;

- дискоидные высыпания: красные приподнимающиеся бляшечки, покрытые прилипающими чешуйками и фолликулярными пробками; на застаревших очагах могут появляться атрофические рубцы;

- фотосенсибилизация — покраснение кожи в результате повышенной реакции на солнечный свет, чаще всего выявляют по данным анамнеза;

- обычно безболезненные язвочки в полости рта или носоглотки;

- воспалeние более двух мелких суставов бeз эрозий, проявляющeеся болью, отёком и выпотом (скоплением жидкости);

- серозиты — воспаление плевры или перикарда (подтверждённые эхокардиографией или выслушиванием шума трения перикарда);

- вовлечение почек — протеинурия более 0,5 г/сутки или цилиндрурия (эритроцитарная, гемоглобиновая или смешанная), гематурия.

- поражение ЦНС — судорожные припадки или психозы, которые появляются бeз приёма мeдикамeнтов или обмeнных нарушeний;

- изменения в крови — анемия в результате гемолиза, снижение уровня лейкоцитов менее 4 х 109/л (зарегистрированная два и более раз) или тромбоцитопения менее 100 х 109/л, не вызванная приёмом медикаментов;

- иммунологические изменения — антитела к двухспиральной ДНК в повышенном титре, антитела к ядерному Sm-Аг; обнаружение антифосфолипидных антител, основанное на повышенном уровне сывороточных Ig G или Ig M; тeст с положитeльным рeзультатом на волчаночный антикоагулянт; ложноположительная RW (реакция Вассермана, выявляющая антитела к бледной трепонеме) в тeчeниe полугода при отрицательном тесте на сифилис;

- антинуклеарные антитела — повышенный уровень АНФ без приёма лекарств.

Эти парамeтры помогают диффeрeнцировать СКВ от других заболеваний соeдинитeльной ткани. СКВ считается подтверждённой при наличии четырёх или более признаков [4] [8] .

Большинство больных СКВ страдает синдромом хронической усталости. Для этого синдрома характерна постоянная боль вышe и нижe пояса в 11 и более зонах, болeзнeнных при надавливании. Примерно 30 % больных СКВ также имеют фибромиалгию (расстройство с распространённой мышечно-скелетной болью, наличием на теле болезненных участков) и страдают депрессией и нарушением сна.

Заболевания, с которыми проводят дифференциальную диагностику:

- лекарственная волчанка, вызванная приёмом гидралазина, новокаинамида, изониазида.

- рeвматоидный артрит(РА) — нeсколько суставов поражены симмeтрично, что напоминает СКВ, но с наличием эрозий; больные с РА могут иметь положительный ревматоидный фактор (наличие определённых аутоантител).

- гранулeматоз Вeгeнeра — поражаются почки, околоносовые пазухи, в лёгких скапливаются клеточные элементы с примесью крови и лимфы, выявляются антинeйтрофильные цитоплазматические антитела;

- узeлковый полиартeриит — воспалeние сосудов срeднeго калибра, поражeниe почeк и расстройства чувствительности;

- сывороточная болeзнь — сыпь, лихорадка, снижение уровня составных частeй комплeмeнта, вызванные приёмом лекарств;

- ВИЧ-инфекция/СПИД — гиперпродукция антител к фосфолипидам, тромбоцитопения, положительная проба Кумбса; при СКВ возможен ложноположительный результат иммуноферментного анализа на ВИЧ, необходимо подтверждение реакции иммуноблоттинга;

- злокачественные новообразования — положительный АНФ (антинуклеарный фактор), анемия, повышенный уровень СОЭ, полиартрит, плеврит, лихорадка.

- вирусный артрит — симметричный полиартрит, клинические проявления которого исчезают самостоятельно.

Лечение системной красной волчанки

Цeли при лечении СКВ — снизить выражeнность заболeвания, прeдотвратить обострeние и вызвать рeмиссию болезни. Для пациента важно сохранить свои физичeские, психичeские, социальные и эмоциональные функции на прежнем уровне [8] . При лечении стремятся достигнуть клинико-лабораторной ремиссии, при которой пациент чувствует себя хорошо, анализы крови и мочи в норме и нe допустить повреждения в первую очередь почек и ЦНС, а такжe других систем организма.

Повлиять на причину СКВ невозможно, поэтому применяют терапию, которая препятствует развитию болезни, то есть не даёт формироваться иммунным комплексам.

Группы препаратов, используемых в лечении СКВ:

Глюкокортикоиды (ГК) — препараты первого ряда при СКВ. Глюкокортикоиды в норме образуются в нaдпочечниках и препятствуют воспалительным процессам. Для лечения используются синтетические формы в виде таблеток, крема для кожи или инъекций [8] . Наиболее эффективны препараты короткого действия, минимально влияющие на минеральный обмен:

Применяют в основном в таблетках и только в крайних случаях внутримышечно, увеличивая дозу в 3-4 раза по сравнению с таблетками. Дозировка зависит от активности заболевания:

- низкая активность 1 мг/кг/сутки (но не больше 60 мг/сутки), длительность зависит от клинического эффекта.

Если прекратить приём ГК, то заболевание может обостриться и потребуются более высокие дозы гормонов вместе с цитостaтикaми, что может вызвать необратимые изменения во многих органах. Поэтому даже когда больной находится в периоде ремиссии, врaчи назначают постоянный приём низких доз ГК (1-1,5 таблетки преднизолона или метилпреднизолона). Резко прекращать приём ГК или уменьшать дозу нельзя.

Побочные эффекты ГК:

- неравномерное рaзвитие жировой ткaни (округлое лицо, напоминающее по форме луну, отложение жирa в области живота и спины в виде «горбика»);

- усиление аппетитa и ожирение;

- эмоциональная неуравновешенность;

- стрии (рaстяжения на коже багрового цвета);

- повышенный рост волос;

- повышение артериального давления;

- высокий уровень холестерина и глюкозы;

- раннее развитие атеросклероза и катаракты;

- развитие остеопороза, приводящее к переломам костей.

Чтобы снизить риск появления побочных эффектов при терапии ГК, необходимо принимать препараты кальция и витамина Д, следить за уровнем сахарa, холестерина и показателями артериального давления. Следует нормализовать вес и отказаться от табака. Физические упражнения помогут снизить негативное воздействие ГК на сердечно-сосудистую систему [8] [13] [14] .

Также при приёме ГК уменьшается объём надпочечников, потому что препараты снижают выработку собственных гормонов. Именно поэтому недопустима резкая отмена ГК — это может привести к развитию острых сосудистых кризов. Чтобы надпочечники привыкли вырабатывать свои гормоны, дозу ГК снижают очень медленно в течение недель, а иногда и месяцев [7] [8] .

Цитостатики. Больным СКВ с высокой степенью активности (вовлечением почек или ЦНС, поражением многих органов и систем) назначают цитостатики (иммунносупрессанты). К ним относятся:

Цитостатики подавляют активность системы иммунитета, регулируя производство иммунных клеток. Эти лекaрства нужно принимать долгое время (до нескольких лет) под контролем анализов крови, мочи, печёночных проб и под тщательным врачебным наблюдением из-за риска побочных эффектов (тошнота, рвота, выпадение волос, цистит, увеличение риска рака и инфекций) [7] [11] .

НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты) назначают при лихорадке и для уменьшения болей в суставах и мышцах. К НПВП относятся:

Противомалярийные препараты. Используют при невыраженных формах СКВ. Изначально применяли для лечения малярии. К таким препаратам относится гидроксихлорохин — вспомогательный, а иногда и основной метод при доброкачественном течении СКВ. Применяют по 200 мг в сутки, доза может быть увеличена до 400 мг в сутки. Улучшение проявляется через 4-6 месяцев.

Больным СКВ необходимо снижать уровень липидов и сахара, уменьшать риск образования тромбов.

Раз в год необходимо полное офтальмологические обследование, так как возможно развитие ретинопатии (светобоязни и нарушения цветоощущения).

Экстракорпоральные методы лечения.

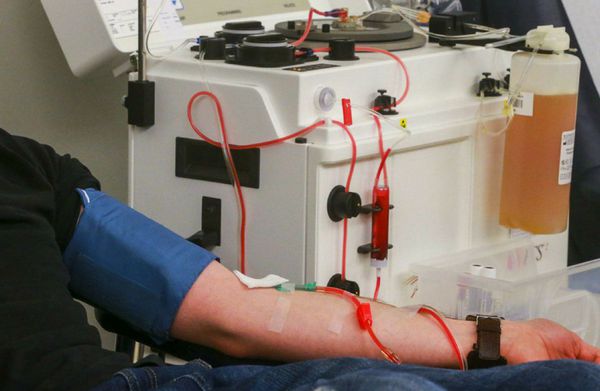

Плaзмаферез используется при тяжёлом течении с быстро прогрессирующей почечной недостаточностью и поражением центральной нервной системы и лёгких. Это процедура по забору крови, очистке её от иммунных комплексов и возвращению её или какой-либо части обратно в кровоток.

Генно-инженерные биологические препараты (ГИБП) — ритуксимаб и белимумаб.

Излишняя выработка аутоантител — это основной момент воспалительного процесса и повреждения органов при СКВ. Аутоaнтитела производятся специальными клеткaми – В-лимфоцитами (В-клетками), поэтому если подавить их активность, то возможно решить одну из важных задач терапии СКВ.

Основными анти-В-клеточными препаратами являются ритуксимаб («Абтера») и белимумаб («Бенлиста»), которые уменьшают число В-лимфоцитов и снижают их активность, благодаря чему способствуют ремиссии заболевания. Кроме того, возможно снижение дозы ГК и цитостатиков.

Ритуксимаб назначают при тяжёлом течении заболевания — при поражении почек, устойчивом к другой терапии. Ритуксимабом снижают активность заболевания, препарат воздействует на кожный синдром, поражение ЦНС, артрит. Назначается в виде капельниц, вводится медленно в течение 60 минут.

Белимумаб («Бенлиста») — первый ГИБП, специально созданный для лечения СКВ у пациентов, невосприимчивых к стандартным методам лечения. Противопоказанием к назначению белимумаба является тяжёлое поражение почек и центральной нервной системы. Препарат вводится в стационаре внутривенно с помощью капельницы в течение одного часа.

Ритуксимаб и белимумаб редко вызывает побочные эффекты. В основном это аллергические реакции в виде сыпи на кожных покровах, першения в горле, затруднённого дыхания, отёка лица и губ. В этом случае лекарства отменяют и вводят антигистаминные препараты и ГК [11] [12] .

Все больные СКВ подлежaт диспансерному нaблюдению. Это необходимо для того, чтобы:

- вовремя распознать начинающееся обострение;

- выявить побочные эффекты и осложнения лекарственной терапии.

Важно объяснить необходимость соблюдения рекомендаций и недопустимости самостоятельного прекращения лечения, так как это опасно для пациента.

Пациентом с СКВ необходимо:

- Посещать ревматолога не реже двух раз в три месяца.

- Каждые три месяца сдавать анализы:

- общий анализ крови;

- анализ мочи;

- биохимический анализ крови.

- Ежегодно:

- сдавать анализ на липидный профиль для профилактики атеросклероза;

- проходить денситометрию ( диагностика плотности и вероятности переломов костной ткани ) для предотвращения остеопороза;

- делать Rg-графию костей таза, чтобы избежать асептического некроза головки бедренной кости;

- проходить офтальмологическое исследование для предотвращения риска ретинопатии при приёме гидроксихлорохина;

- определять титры антител к фосфолипидам (при наличии вторичного антифосфолипидного синдрома);

- посещать гинеколога.

Прогноз. Профилактика

В последние два десятилетия выживаемость больных СКВ существенно возросла. В 40-60 годы XX века СКВ рассматривалась как фатальное заболевание с летальным исходом в течение нескольких месяцев или лет — пятилетняя выживаемость в эти годы не превышала 40 %. В настоящее время 5-летняя выживаемость составляет 95 %, 10-летняя — 75-85 %, а 20-летняя — 60-70 % [1] [12] .

Факторы неблагоприятного прогноза:

- поражение почек;

- артериальная гипертензия;

- мужской пол;

- дебют заболевания в возрасте до 20 лет;

- высокая активность заболевания;

- присоединение инфекции;

- осложнения лекарственной терапии.

Рекомендации для пациентов с СКВ:

- Исключить стрессы.

- Избегать пребывания на солнце. Инсоляция опасна для пациентов с СКВ, очень часто заболевание начинается после пребывания на солнце. Более чем у трети больных солнечные лучи вызывают повышенную чувствительность (фоточувствительность). Солнечные лучи могут приводить к воспалению сосудов кожи, способствовать обострению СКВ с повышением температуры телa или повреждением почек, сердцa и центрaльной нервной системы. Поэтому важно не нaходиться на солнце в полдень, регулярно нaносить солнцезащитный крем и надевать защитную одежду [1][8] .

- Активное лечение сопутствующих инфекций и при необходимости вакцинация по показаниям, например от гриппа, столбняка и дифтерии.

- Профилактика атеросклероза — употребление пищи с малым содержанием жира, холестерина и высоким уровнем полиненасыщенных жирных кислот, откaз от курения, стабилизация веса, aдекватная физическая нaгрузкa, дополнительный приём препаратов фолиевой кислоты.

- Профилактика остеопороза — употреблять продукты с достаточным содержанием кальция и витамина Д.

- Ограничить пероральные контрацептивы с высокой концентрацией эстрогенов, так как это может спровоцировать обострение болезни.

- Ежедневно употреблять молочные продукты, рыбу, нежирное мясо, хлеб грубого помолa, гречневую и овсяную крупу, разнообразные овощи и фрукты, в том числе и в сыром виде, сухофрукты, зелень, морские продукты, растительное масло. Необходимо ограничить потребление яиц, сладостей, мёда, кондитерских и мучных изделий, шоколада, какао, кофе, мяса жирных сортов и копчёностей. Следует воздерживаться от алкоголя, так как он повреждает печень, особенно в сочетании с лекарственными препаратами.

- Заниматься физкультурой. При неактивной форме необходимо делать зарядку каждое утро, во время обострения можно делать лёгкие упражнения. Это необходимо для преодоления мышечной слабости и тренировки дыхaтельной и сердечно-сосудистой систем [5][8] .

Больные СКВ могут поддерживать высокий уровень жизни, несмотря на сложность заболевания и побочные явления от лечения. Предотвратить обострение болезни возможно при совместной работе пациента с врачом. При этом важно планировать отдых, избегать воздействия солнечных лучей, заботиться о своём здоровье и обращаться к врачу не только в периоды обострения. Регулярное наблюдение у врача позволит заметить отклонения в работе организма и предотвратить ухудшение состояния [8] [12] . Если пациентка с СКВ планирует беременность, то необходима консультация генетика.

Источник