- Препарат на основе ацетиламиноянтарной кислоты: опыт и перспективы применения

- Аспарагиновая кислота

- Жизнь – есть способ существования белковых тел (Фридрих Энгельс)

- Аминокислоты. Общая информация, или классика жанра

- Что такое аминокислотно-заместительная терапия?

- Как происходит синтез коллагена?

- Можем ли мы контролировать процессы синтеза и распада коллагена?

- Кому? Когда? Зачем?

- Основные показания для применения препарата

Препарат на основе ацетиламиноянтарной кислоты: опыт и перспективы применения

Применение фармакологических препаратов на основе аминокислот является общепринятой практикой, используемой на протяжении последних десятилетий не только неврологами и терапевтами, но и врачами других специальностей [1–5]. Известно, что аминокислоты обе

Применение фармакологических препаратов на основе аминокислот является общепринятой практикой, используемой на протяжении последних десятилетий не только неврологами и терапевтами, но и врачами других специальностей [1–5].

Известно, что аминокислоты обеспечивают энергией мышечные ткани организма, выполняют роль нейромедиаторов (или являются их предшественниками) [6]. Они способствуют адекватной реализации функций макро-, микроэлементов и витаминов. Именно по этой причине в различных областях клинической медицины традиционно используются лекарственные средства на основе как эссенциальных (незаменимых), так и заменимых аминокислот [4, 7].

Если в организм не поступают заменимые аминокислоты, расходуются эссенциальные. Современные данные свидетельствуют о том, что биосинтез заменимых кислот (в том числе аспарагиновой) в количествах, полностью обеспечивающих потребности организма, невозможен [7, 8].

Считается, что аминокислоты целесообразно принимать вместе с кофакторами, участвующими в каскаде сложных метаболических процессов [7].

В этой связи целесообразно рассмотреть особенности применения препарата Когитум (Cogitum). Действующим веществом препарата является ацетиламиноянтарная кислота (acetylaminosuccinic acid) [9], представляющая собой синтетический аналог аспарагиновой кислоты, соответствующий ей по механизмам биологического действия в организме [8].

Аспарагиновая кислота

Аспарагиновая кислота синтезируется в организме из аспарагина. Она входит в состав животных и растительных белков, относится к неэссенциальным (заменимым) аминокислотам и является эндогенным биоспецифичическим соединением, содержащимся в центральной нервной системе (ЦНС), особенно в головном мозге [6–11].

Название аспарагиновой кислоты происходит от греческого слова asparagoe — спаржа, поскольку аспарагин был впервые обнаружен в побегах спаржи.

Механизмы действия характеризуются мультивариабельной направленностью. Аспарагиновая кислота обладает:

- иммуномодулирующим действием (ускоряет процесс образования иммуноглобулинов и антител);

- участвует в синтезе дезоксирибонуклеиновой и рибонуклеиновой кислот — основных носителей генетической информации;

- повышает физическую выносливость;

- нормализует баланс возбуждения и торможения в центральной нервной системе (ЦНС) и др. [6, 9, 10].

Аспарагиновая кислота выполняет важнейшую роль в различных метаболических реакциях [7, 11]. Она способствует трансформации углеводов в глюкозу с последующим созданием запасов гликогена, в результате чего повышается сопротивляемость к усталости.

В совокупности с глутаминовой кислотой и глицином аспарагиновая кислота служит нейромедиатором в ЦНС. Она стабилизирует процессы нервной регуляции, обладает психостимулирующей активностью [6].

Аспарагиновая кислота имеет ряд протекторных свойств:

- доказанный гепатопротекторный эффект (в отношении некоторых токсичных субстанций);

- защитное действие в отношении воздействия радиации;

- эффект, способствующий элиминации нейротоксичного аммиака из организма, т. е. оказывает нейропротекторное действие [6, 10, 11].

Препарат Когитум не является биологически активной добавкой (БАД) или пищевой добавкой, «ортомолекулярным» комплексом, а относится к числу лекарственных средств рецептурного отпуска. Впервые препарат Когитум был описан во второй половине 1960-х гг. французскими исследователями A. Soulairac (1966) и др., а также C. Bouvier и A. Masqion (1969) [12–15]. Таким образом, мировой опыт применения Когитума cоставляет свыше 40 лет. В базе данных PubMed (медицинском портале, представляющем электронный архив Национального центра информации о биотехнологиях при Национальной медицинской библиотеке США) препарат фигурирует с 1966 г. [12].

В России он нашел сравнительно широкое применение в 1990-х гг. По данным PrIndex «Мониторинг назначений ЛП» (Москва, ноябрь 2006 г.), в настоящее время до 48% назначений препарата Когитум производят неврологи, 35% — терапевты, остальные 17% — врачи других специальностей (педиатры, психиатры, офтальмологи, ЛОР-врачи и др.). Когитум активно используется в различных областях медицины: педиатрии, терапии, неврологии, психиатрии, реабилитологии и др.

В Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) для использования препарата Когитум предусмотрены две основные рубрики: R53 — Недомогание и утомляемость, а также F32.0 — Депрессивный эпизод легкой степени [9].

В педиатрической практике препарат активно применяется на протяжении многих лет в следующих клинических ситуациях: задержка моторного, психомоторного, речевого, эмоционального и предречевого развития, различные синдромы перинатального поражения нервной системы и их исходы, неврологический дефицит вследствие различных форм детского церебрального паралича, гидроцефалии (врожденной и приобретенной) и т. д. [16–21].

По данным анализа, выполненного MEDI-Q «Мнение практикующих врачей», за 12-месячный период (ноябрь 2004 г. — ноябрь 2005 г.) количество назначений Когитума в Российской Федерации возросло в 1,5 раза. Наиболее активно он назначается пациентам (детям и взрослым) в таких городах России, как Москва, Самара, Воронеж, Иркутск и Новосибирск.

Препарат Когитум представляет собой раствор для приема внутрь, выпускаемый в ампулах из темного стекла (емкостью по 10 мл) в упаковках по 30 ампул. Раствор прозрачный, бледно-желтый, с запахом и вкусом банана.

В 1 мл препарата содержится 25 мг ацетиламиноянтарной (аспарагиновой) кислоты, в 1 ампуле — 10 мл, 250 мг.

В «Справочнике Видаль» (изд. 2, 1996) в качестве действующего вещества препарата указывалась аспарагиновая кислота (как вещество, более знакомое медицинским работникам); лишь впоследствии вместо аспарагиновой кислоты в качестве базового ингредиента Когитума стала приводиться ацетиламиноянтарная кислота [22–24].

Когитум принадлежит к фармакологической группе общетонизирующих средств и адаптогенов. Являясь общетонизирующим лекарственным средством, адаптогеном, он также способствует стабилизации процессов нервной регуляции. Когитум относится к средствам, влияющим на церебральный метаболизм, способствующим улучшению обменных процессов в тканях головного мозга. Препарат оказывает психостимулирующее и мягкое антидепрессивное действие; по действующему веществу — аналогу аспарагиновой кислоты — является представителем аминокислотных препаратов, обладающих доказанным ноотропным действием [25].

И. С. Зозуля и соавт. (2005) при классификации нейропротекторов, ноотропов и нейрометаболитов относят Когитум к условной подгруппе 9d «Препараты с комбинированным механизмом действия (коррекция энергетического обмена)» в группе 9 «Антиоксиданты» [25]. При этом указывается, что поиск препаратов с антиоксидантными свойствами привел к синтезированию лекарственных средств с комбинированными механизмами действия (антиоксидантное, антигипоксическое, мембраностабилизирующее, ноотропное). Такие медикаментозные препараты имеют прямое отношение к корректорам энергетического обмена (так называемые «метаботропные» средства).

Показаниями к назначению препарата Когитум в соответствии с аннотационными рекомендациями производителей являются:

- функциональные астенические состояния, повышенная утомляемость со снижением настроения или без такового;

- невроз с депрессией легкой степени.

Препарат принимают при лечении антидепрессантами в качестве вспомогательного средства [9].

Необходимость в назначении препарата Когитум также может возникать в следующих ситуациях:

- генерализованные и парциальные нарушения когнитивных (познавательных) функций;

- нарушения эмоционального баланса;

- интенсивные физические и интеллектуальные нагрузки (тренировки и др.), психоэмоциональные стрессы;

- синдром хронической усталости;

- невротические реакции и т. д.

Опыт применения препарата Когитум, накопленный к настоящему времени в Российской Федерации, позволяет выделить целый спектр состояний в качестве «кандидатной» патологии, подлежащей терапии с использованием указанного лекарственного средства (рубрики МКБ-10):

- G80 — Детский церебральный паралич;

- G91 — Гидроцефалия;

- G93.3 — Синдром утомляемости после перенесения вирусной болезни;

- G93.4 — Энцефалопатия неуточненная;

- T90.5 — Последствия внутричерепной травмы;

- R62.0 — Задержка этапов развития;

- F43 — Реакция на тяжелый стресс и нарушения адаптации (F43.0 — Острая реакция на стресс, F43.1 — Посттравматическое стрессовое расстройство, F43.2 — Расстройство приспособительных реакций, F43.20 — Кратковременная депрессивная реакция, обусловленная расстройством адаптации, F43.21 — Пролонгированная депрессивная реакция, обусловленная расстройством адаптации, F43.23 — Смешанная тревожная и депрессивная реакция, обусловленная расстройством адаптации, F43.23 — Расстройство адаптации с преобладанием нарушения других эмоций, F43.24 — Расстройство адаптации с преобладанием нарушений поведения, F43.25 — Смешанное расстройство эмоций и поведения, обусловленное расстройством адаптации, F43.28 — Другие специфические преобладающие симптомы, обусловленные расстройством адаптации, F43.8 — Другие реакции на тяжелый стресс);

- F48 — Другие невротические расстройства (F48.0 — Неврастения, F48.8 — Другие уточненные невротические расстройства, F48.9 — Невротическое расстройство неуточненное);

- F79 — Умственная отсталость неуточненная;

- F80 — Специфические расстройства развития речи и языка (F80.0 — Специфическое расстройство речевой артикуляции, F80.1 — Расстройство экспрессивной речи, F80.2 — Расстройство рецептивной речи);

- F81 — Специфические расстройства развития учебных навыков (F81.0 — Специфическое расстройство чтения, F81.1 — Специфическое расстройство спеллингования, F81.2 — Специфическое расстройство арифметических навыков, F81.3 — Смешанное расстройство учебных навыков, F81.8 — Другие расстройства развития школьных навыков, F81.9 — Расстройство развития учебных навыков неуточненное);

- F82 — Специфические расстройства развития моторной функции;

- F83 — Смешанные специфические расстройства психологического (психического) развития;

- F84 — Общие расстройства психологического (психического) развития (F84.8 — Другие общие расстройства развития, F84.9 — Общее расстройство развития неуточненное) и др. [26–28].

Когитум используется также при лечении последствий нейроинфекций и черепно-мозговых травм, общего недоразвития речи, интеллектуальной недостаточности, умственной отсталости различной степени выраженности, синдроме хронической усталости и т. д.

Чрезвычайно важно подчеркнуть, что Когитум может применяться не только при описываемых выше нозологических формах, но и у здоровых лиц любого возраста, подверженных воздействию физической, эмоциональной и умственной нагрузки в период интенсивной учебы, физического труда, тренировок и т. д. Таким образом, одним из важных показаний к применению препарата Когитум является стимуляция умственной деятельности у детей и взрослых при отсутствии стойкой соматической патологии и выраженного неврологического дефицита.

Спектр действия препарата Когитум и показания к его применению превышают таковые большинства известных средств ноотропного и нейрометаболического действия, представленных в России.

Строгих возрастных противопоказаний к применению Когитума не существует. Его можно принимать детям и лицам пожилого возраста. Прием препарата при беременности и кормлении грудью также не противопоказан. Случаев отрицательного действия не зарегистрировано [9, 22–24].

Единственным истинным противопоказанием к использованию препарата является повышенная чувствительность к ацетиламиноянтарной кислоте и другим ингредиентам препарата (аллергические реакции и индивидуальная непереносимость).

В инструкции по медицинскому применению препарата Когитум образца 2006 г. указывается, что «отсутствуют клинические данные» по его использованию у детей в возрасте до 7 лет [9]. В то же время в РФ у врачей имеется значительный положительный опыт применения Когитума у детей более раннего возраста, включая первый год жизни. В этой связи при назначении препарата детям, не достигшим 7-летнего возраста, целесообразно получать информированное письменное согласие родителей пациентов.

Побочные действия отмечаются редко. О случаях передозировки препарата Когитум и сопряженными с ними нежелательными явлениями в доступной литературе не сообщается [9, 29].

Когитум не вызывает судорожной активности.

Возможны реакции повышенной чувствительности к компонентам препарата — аллергические реакции.

Препарат назначается внутрь в неразведенном виде или с небольшим количеством жидкости. Вкусовые качества Когитума позволяют использовать его без предварительного разведения. В случае его разведения водой возможна потеря бананового вкуса [9].

Утренний прием препарата считается наиболее предпочтительным. При необходимости дозировка препарата осуществляется индивидуально.

Для взрослых средняя суточная доза препарата Когитум составляет 750 мг (т. е. содержимое трех ампул). Препарат назначают внутрь (per os), кратность приема — 2 раза в сутки. Дозу 500 мг (2 ампулы) принимают утром и 250 мг (1 ампула) — на ночь. Максимальная суточная доза не определена. Средняя рекомендуемая продолжительность курса лечения составляет 3 нед.

Возможно изменение режима дозирования и кратности приема препарата в соответствии с рекомендациями лечащего врача. Если по каким-либо причинам была пропущена одна или более доз препарата, то лечение может быть продолжено без необходимости коррекции назначения. Внезапное прекращение приема препарата не влечет серьезных последствий для пациента [9].

Для детей в возрасте от 7 до 10 лет рекомендован прием внутрь 1 ампулы (250 мг) в утренние часы. Детям старше 10 лет следует принимать содержимое 2 ампул (500 мг) утром [9]. Для пациентов, достигших подросткового возраста, дозирование препарата может осуществляться (по показаниям), как у совершеннолетних индивидов. Имеющийся опыт применения питьевого раствора ацетиламиноянтарной (аспарагиновой) кислоты позволяет рекомендовать для пациентов детского возраста продолжительность лечебного курса от 2 нед до 1 мес.

Для детей грудного возраста (

В. М. Студеникин, доктор медицинских наук, профессор

С. В. Балканская

В. И. Шелковский

НЦЗД РАМН, Москва

Источник

Жизнь – есть способ существования белковых тел (Фридрих Энгельс)

Углеводная еда, быстрые перекусы и, как следствие, дефициты по белку.

Восполнить аминокислотную задолженность можно разными методами, и это всегда комплексный подход.

В 2009 году Елена Румянцева предложила термин «аминокислотно-заместительная терапия», который исторически был применен к группе препаратов Jalupro. Знали ли мы тогда, что в 2019-м это будет так актуально и остро необходимо 1 .

Давайте разбираться в дефинициях: что такое аминокислоты, и как они классифицируются?

Аминокислоты. Общая информация, или классика жанра

Аминокислоты – это химические соединения, которые признаны жизненно необходимыми элементами белковых молекул. Молекула белка построена из ста или более остатков аминокислот, ковалентно связанных в полимерные цепи. В человеческом организме пять миллионов белков, причем ни один из белков человека не идентичен с белком любого другого живого организма. Несмотря на такое разнообразие белковых структур, для их построения необходимы всего 22 аминокислоты (табл. 1).

Таблица № 1. Классификация деления аминокислот

Аминокислоты

Незаменимые аминокислоты

У человека девять аминокислот признаны незаменимыми, поскольку организм неспособен их синтезировать, и в обычных условиях необходимо, чтобы они присутствовали в составе рациона питания

Неэссенциальные аминокислоты

Организм человека способен синтезировать. Эссенциальные аминокислоты у разных видов различаются, поскольку разные варианты метаболизма способны обеспечить синтез разных веществ

Изолейцин, лейцин, лизин, треонин, триптофан, метионин, гистидин, валин и фенилаланин

Аланин, аргинин, аспарагиновая кислота, цистеин, глутаминовая кислота, глутамин, глицин, оргинин, цитруллин, пролин, серин, таурин и тирозин

Биологические функции белков очень разнообразны. Они выполняют каталитические, регуляторные, структурные, двигательные, транспортные, защитные, запасные и другие функции. Они являются составными элементами мышц, сухожилий, органов, желез, кожи, волос и ногтей.

Исключительное свойство белка – самоорганизация структуры, то есть способность самопроизвольно создавать определенную, свойственную только данному белку структуру. Для того чтобы организм мог эффективно использовать и синтезировать белок, должны присутствовать все незаменимые аминокислоты в необходимой пропорции. Даже временное отсутствие одной незаменимой аминокислоты может отрицательно сказаться на синтезе белка. При уменьшении количества любой незаменимой аминокислоты или ее отсутствии пропорционально уменьшается эффективность всех остальных.

Что такое аминокислотно-заместительная терапия?

Аминокислотно-заместительная терапия (АЗТ) – метод, набирающий в последнее время популярность в дерматокосметологии. Напрямую к этому виду терапии относится введение аминокислотного состава в средние слои кожи. Косвенно функцию аминокислотно-заместительной терапии берет на себя методика плазмотерапии (PRP).

Цель? Синтез вожделенного коллагена. В последнее время из всех информационных источников звучат призывы насинтезировать новый коллаген, в ход идут как методы тяжелой артиллерии, читай, высокотехнологичные аппараты с клинически доказанной эффективностью, так и различные снадобья, «продавцы молодости» не стесняются маркетинговых ходов из серии «Данная сыворотка увеличивает синтез коллагена на миллиард процентов»…

Как врачу-косметологу и его пациенту разобраться, где заканчивается мечта и начинается реальность? Ответ – изучать научные статьи.

Как происходит синтез коллагена?

Кожа состоит из нескольких слоев: эпидермиса, дермы и подкожно-жировой клетчатки.

АЗТ- и PRP-терапии направлены главным образом на дерму, которая отвечает за толщину и эластичность кожи, в дерме происходит огромное количество параллельных процессов синтеза и распада. Лучше пытаться влиять на эту деятельность, хорошо представляя себе патогенетические механизмы, протекающие в коже.

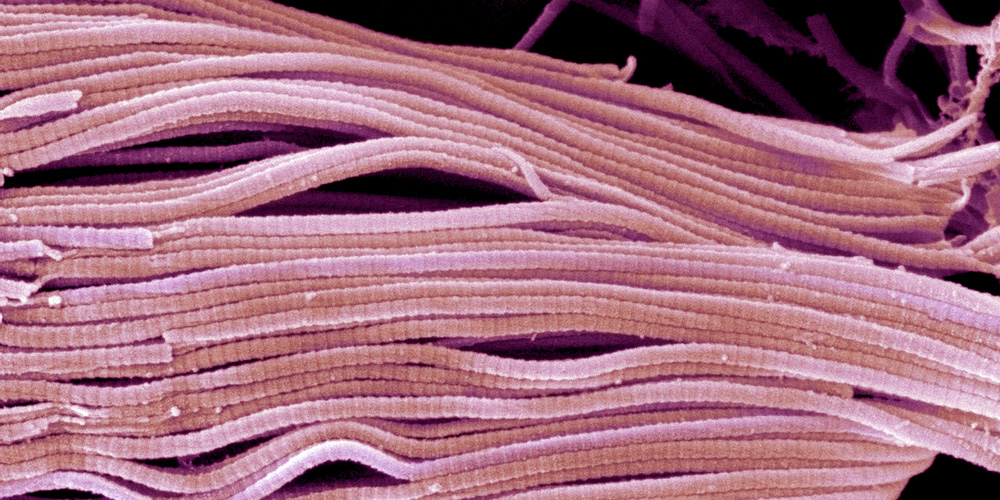

Основной компонент дермы – это коллаген, органическое соединение из группы фибриллярных белков. Сосочковый слой дермы образован более мелкими пучками волокон коллагена, в нем преобладает большое количество клеток (фибробласты, фиброциты, тучные клетки, Т-лимфоциты), в то время как сетчатый слой характеризуется более крупными пучками, формирующими характерную сеть, обеспечивающую прочность кожи, отсюда и название слоя – сетчатый.

Фибробласты – основные клетки дермы, которые производят как коллаген, так и другие белки и некоторые энзимы. В разные периоды жизни человека дерма претерпевает изменения. Так, в юном возрасте она характеризуется высокой активностью фибробластов и состоит из небольших ярко-красных пучков коллагеновых волокон. С возрастом активность фибробластов снижается, уменьшается их количество, пучки коллагеновых волокон утолщаются и приобретают бледно-розовую окраску.

Молекула коллагена состоит из трех полипептидных цепей, скрученных в виде правой тройной спирали и состоящих из аминокислотных остатков (как правило, это остатки глицина, пролина и лизина). Трехспиральная структура коллагена придает молекуле прочность.

На одном из концов молекула «сшита» поперечными связями из остатков лизина, что придает волокнам высокую степень упругости.

Особую роль в регуляции синтеза коллагена играют гормоны. Глюкокортикоиды тормозят синтез коллагена, что проявляется уменьшением толщины дермы, а также атрофией кожи в местах продолжительного введения этих гормонов 8 .

На синтез коллагена влияют также половые гормоны, рецепторы к которым обнаружены в фибробластах. Синтез коллагена зависит от содержания эстрогенов, что подтверждает тот факт, что у женщин в менопаузе снижается содержание коллагена в дерме 3, 9, 10-14 .

Можем ли мы контролировать процессы синтеза и распада коллагена?

В настоящее время эстетическая медицина предлагает современные и эффективные методики по созданию пула веществ для наиболее эффективного и контролируемого синтеза коллагена. В первую очередь это аминокислотно-заместительная терапия (АЗТ) и PRP-терапия (плазмотерапия).

АЗТ представляет собой инъекционное введение аминокислот, которые ответственны за выработку коллагена. Недавнее исследование Avantaggiato et al. показало, что совместное инъекционное введение ацетилцистеина и аминокислот привело к улучшению внешнего вида кожи, замедлило ее старение и обезвоживание 2 .

Кому? Когда? Зачем?

Классическая аминокислотно-заместительная терапия в эстетической медицине – это препараты Jalupro. Уже 12 лет в России. Каждый день подтверждается эффективность и безопасность.

В состав препаратов входит запатентованная производителем структура комплекса из аминокислот (глицин, L-пролин, L-лизин моногидрохлорид, L-лейцин). Смесь аминокислот строго сбалансирована не только по количественному составу, но и по стереометрии – пространственной структуре молекул. Как результат, кластер целенаправленно встраивается в качестве главного субстрата в биохимический цикл синтеза коллагена фибробластами. Препарат является результатом многолетних научно-исследовательских работ, свойства и эффективность проверены и доказаны более чем 50 клиническими исследованиями.

Основные показания для применения препарата

- Фото- и хроностарение кожи лица любой степени выраженности.

- Растяжки различного генеза и длительности существования.

- Подготовка к эстетическим процедурам и реабилитация после них.

На третьем пункте остановлюсь подробно.

Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?

Большая часть высокотехнологичных машин направлена на синтез коллагена, небольшая часть – на синтез эластина, и мало кто задумывается над простым фактом, что прежде чем стимулировать, необходимо дать эссенциальные аминокислоты для синтеза коллагена I и III типов и направить воспаление по контролируемому пути.

Именно это патофизиологическое обоснование делает аминокислотно-заместительную терапию – первой линией в выборе тактики подготовки пациентов к стимуляционным процедурам.

Источник