Первая помощь при сердечной астме

Какие факторы могут спровоцировать приступ?

Главной причиной возникновения приступа сердечной астмы является нарушение работы левого желудочка сердца, вследствие чего, в легких застаивается кровь. Из-за избытка крови нарушается метаболизм и обмен газов между организмом и внешней средой (газообмен). При повышенном содержании диоксида углерода происходит раздражение дыхательного центра в головном мозге, и у человека начинается резкая одышка.

При приобретенном или врожденном пороке сердца, ишемии, гипертонии, остром и хроническом воспалении почек бывают приступы сердечной астмы. Основными причинами, провоцирующими появление сердечной астмы, могут быть: сильные физические нагрузки; стресс; депрессия; лихорадка. Также приступ может быть вызван из-за злоупотребления пищей и водой в ночное время суток.

Сердечная астма чаще всего наблюдается у взрослых людей, но от серьезного недуга никто не может быть застрахован на сто процентов. Приступ зачастую начинается ночью, это связано с тем, что когда человек лежит во сне, кровь начинает более интенсивно направляться к левому желудочку, наблюдается увеличение центрального венозного давления. При отсутствии адекватного выброса из левого желудочка, вероятность возникновения одышки и удушья возрастает в несколько раз.

По статистическим данным, большинство пациентов с воспалением почек страдают от приступов сердечной астмы из-за скачка давления в артериях. Резкое увеличение артериального давления в традиционной медицине именуется гипертензией и является одним из факторов, провоцирующих приступ.

Первичная и вторичная симптоматика

Приступ сердечной астмы далеко не всегда возникает внезапно: врачи выделяют первичную и вторичную симптоматику. К начальным симптомам сердечного удушья относятся: затруднение дыхания; ощущение тяжести в грудной клетке; одышка; сухой кашель после физической активности (приступы кашля чаще всего усиливаются, когда человек находится в горизонтальном положении). Первичные симптомы длятся от 2 до 4 дней.

К вторичной симптоматике относятся:

- нехватка воздуха, удушье;

- бессонница;

- повышенное потоотделение;

- кашель с мокротой розового цвета;

- бледность кожного покрова;

- ритм галопа;

- сухие хрипы;

- тахикардия.

Из-за длительных симптомов у пострадавшего может появиться отек легких, поэтому больному следует после приступа и симптоматической терапии обратиться к кардиологу и пройти полное обследование организма.

Неотложная доврачебная помощь при приступе сердечной астмы

Первым делом нужно вызвать бригаду скорой помощи и сообщить диспетчеру о возрасте и местонахождении пострадавшего. Также желательно сказать о симптомах, которые наблюдаются у больного. Затем следует расстегнуть рубашку, снять ремень, галстук и другие аксессуары, которые перекрывают дыхание человеку.

После этого, нужно открыть окно в помещении, чтобы пострадавший мог вдыхать свежий воздух, при этом желательно включить вентилятор либо махать перед лицом человека тетрадкой, картонной бумагой или шляпой. Эти манипуляции нужны для устранения кислородного голодания в головном мозге.

Больному нельзя находиться в горизонтальном положении, его стоит посадить на кушетку или кровать, чтобы спина опиралась на спинку стула или подушку. Если человеку стало плохо на улице, его следует усадить на скамейку, высокий бордюр или пенек.

Важным во время оказания первой помощи при сердечной асфиксии есть специальная обработка полости рта. Если у больного накапливается большое количество пены и мокроты во рту, ее нужно убрать ватными дисками или другими стерильными предметами. Не рекомендуется это делать пальцами рук, так как это негигиенично и пострадавший может рефлекторно сжать челюсти из-за болевого шока.

Чтобы облегчить работу сердца, нормализовать кровообращение и предотвратить отек легких, нужно наложить тугие жгуты на нижние и верхние конечности (одна конечность должна быть без жгута). Спустя 10-15 минут жгуты следует переложить и оставить свободной уже другую конечность. Проводить данную манипуляцию нужно одновременно, а жгуты на нижних конечностях должны быть зафиксированы на расстоянии 15 сантиметров от паха. На верхних конечностях жгут устанавливается на расстоянии 10 сантиметров от плечевого сустава.

Если процедура была проведена правильно, то пульс будет прощупываться чуть ниже наложенного бинта. Кожный покров из-за манипуляции должен стать красно-синеватым. Длительность процедуры варьируется от 5 до 30 минут. Во время приступа сердечной астмы жгуты можно заменить горячими ванночками для нижних конечностей. Эта манипуляция поможет уменьшить приток крови к сердцу.

Если человеку не становится лучше, его нужно срочно госпитализировать для оказания медицинской помощи. Даже если самочувствие пострадавшего улучшилось, необходимо обратиться к специалисту и пройти обследование, чтобы выяснить причину удушья. После доставки больного в медицинское учреждение, врач-кардиолог проведет общую диагностику всего организма. Первым делом специалист поговорит с пациентом, узнает о симптомах и приступе, далее врачу понадобятся результаты анализов: электрокардиограммы, рентгена грудной клетки, ультразвуковой диагностики сердца, магнитно-резонансной томографии для обнаружения проблем и скрытого заболевания. После обследования и получения результатов исследований, пациент направляется к лечащему врачу, который ставит точный диагноз и назначает комплексный курс терапии.

Первая медицинская помощь при сердечной астме

Давать человеку лекарственные средства во время приступа может только человек, имеющий медицинское образование, чтобы не усугубить его состояние и не вызвать осложнения. Если среди окружающих людей есть медработник, он может проконтролировать правильность наложения жгутов, измерить давление в артериях, следить за пульсом. Чтобы избежать отека легких, нужно намочить бинт в этиловом спирте или водке и положить на кожу лица пациента.

Прибывшая бригада скорой помощи попытается облегчить состояние больного и первым делом даст человеку одну таблетку «Нитроглицерина» или «Валидола» – лекарство нужно поместить под язык и рассасывать. Эти медикаменты направлены на расширение сосудов сердца, но их нельзя применять при систолическом давлении ниже 100 мм.рт.ст.

Больному поможет ингаляция с увлажненным кислородом, который пропускается через пеногаситель. Нужную дозировку знают только врачи, при этом они учитывают вес человека и самочувствие. Кислородные ингаляции применяются для поступления воздуха в клетки и мозг человека. Хорошо показывает себя теплая горчичная ванночка, которая снижает напряжение на сердце. Врачи во время оказания первой медицинской помощи при сердечной астме могут провести кровопускание, объем которого не должен превышать 400 миллилитров. Данная манипуляция назначается, если у пациента нормальное давление в артериях, и только после диагностики организма.

До приезда бригады, нужно подготовить следующие лекарственные средства в растворах: наркотический анальгетик; мочегонные препараты; сердечный гликозид. Эффективными медикаментами являются «Натрия Хлорид», «Эуфиллин», «Пентамин», «Супрастин» и «Димедрол».

Если у больного наблюдается тахикардия, ему стоит внутривенно ввести раствор «Строфантина» с «Натрием Хлоридом». Дозировка рассчитывается специалистом. Медикаменты вводятся очень медленно, чтобы у пациента не началось головокружение и полуобморочное состояние. При нормальном артериальном давлении желательно применить вещество под названием «Лазикс».

Профилактикой приступа может служить: переход на рациональное питание; избегание сильных физических и эмоциональных нагрузок; периодические осмотры у кардиолога. Оказание первой помощи при сердечной астме позволит облегчить состояние пострадавшего и дождаться приезда медиков. Зная, как правильно помочь человеку во время приступа, можно не только минимизировать его симптомы, но и предотвратить серьезнейшие последствия, вплоть до спасения жизни человеку.

Больше свежей и актуальной информации о здоровье на нашем канале в Telegram. Подписывайтесь: https://t.me/foodandhealthru

Специальность: терапевт, врач-рентгенолог, диетолог .

Общий стаж: 20 лет .

Место работы: ООО “СЛ Медикал Груп” г. Майкоп .

Образование: 1990-1996, Северо-Осетинская государственная медицинская академия .

Источник

Алгоритм оказания первой помощи при сердечной астме

Клиника. Наиболее характерным симптомом является появление нарастающей одышки, переходящей в удушье. Болевой синдром для данного состояния не характерен. Если сердечная астма возникла на фоне постинфарктного кардиосклероза, то данный вариант приступа может протекать в безболевой форме, либо боли в области сердца будут носить «ишемический» характер. Типично занимаемое больным вынужденное положение: полусидячее, с опущенными ногами.

Отмечаются беспокойство, возбуждение; кожные покровы бледные, акроцианоз. Тоны сердца, как правило, приглушены и плохо прослушиваются из-за большого количества влажных хрипов в легких. Возможно появление акцента II тона над легочной артерией. АД на первоначальных этапах заболевания повышено (влияние симпато-адреналовой реакции), в последующем снижается.

Отмечается тахикардия, возможны нарушения ритма сердечной деятельности. Затруднен вдох. В легких определяются влажные хрипы. Динамика их появления начинается с заднениж-них отделов легких, симметрично с двух сторон. Количество и характер влажных хрипов зависит от выраженности сердечной недостаточности. В наиболее тяжелых случаях у больного из дыхательных путей появляется пена, иногда имеющая розовый оттенок.

Неотложная помощь

Все лечебные мероприятия должны быть устремлены на снижение преднагрузки на сердце, повышение сократительной способности миокарда, «разгрузку» малого круга кровообращения и включать следующие направления:

1. Уменьшение притока крови с периферии в малый круг достигается использованием периферических вазодилататоров (прежде всего — нитратов) или ганглиоблокаторов. С этой целью можно использовать простой способ — назначить таблетки нитроглицерина под язык, по 1 табл. с интервалом в 5—10 мин., или произвести в/в введение препаратов нитроглицерина.

При использовании ампульной формы 1% раствора нитроглицерина («Концентрат»), ее содержимое непосредственно перед применением разводят изотоническим раствором натрия хлорида до получения 0,01% раствора (0,1 мг = 100 мкг в I мл). Данный раствор вводят в/в капельно. Начальная скорость введения — 25 мкг в минуту (1 мл 0,01% раствора за 4 мин.). Скорость введения регулируют индивидуально, достигая снижения АД на 10—25% от исходного (систолическое давление должно быть не ниже 90 мм рт. ст.).

При недостаточном эффекте скорость введения увеличивают на 25 мкг в минуту каждые 15—20 мин. Обычно количество нитроглицерина, необходимое для получения эффекта, не превышает 100 мкг (I мл 0,01% раствора в минуту). В отдельных случаях дозы могут быть более высокими (до 2—4 мл в минуту) (М. Д. Машковский, 1997). Длительность введения определяется клиническими показаниями и может составлять 2—3 еут. Методика использования других форм нитратов для в/в введения (натрия нитропруссид, перлинганит, нитромак, нитрополь) и ганглиоблокаторов типа арфонад аналогична вышеприведенной.

2. Эффективным препаратом для лечения альвеолярного отека легких является в/в введение 1—2 мл 1% раствора морфина. В данной ситуации используются не анальгезирующие, а другие свойства данного препарата:

• угнетаюшее действие на перевозбужденный дыхательный центр способствует урежению дыхания с одновременным его углублением, благодаря ваготропному эффекту, в результате этого увеличивается МОД;

• слабовыраженное ганглиоблокирующее действие уменьшает приток крови в малый круг кровообращения.

Примечание. Вышеуказанный клинический эффект морфина надежен лишь при значительных дозах, близких к угнетающим дыхание. Этим можно пренебречь на фоне ИВЛ, но при спонтанной вентиляции безопаснее применять медикаменты с хорошо управляемым ганглиоблокируюшим эффектом (арфонад, гигроний), а также нитроглицерин или нитро-пруссид натрия, действующие столь же быстро (А. П. Зильбер, 1989).

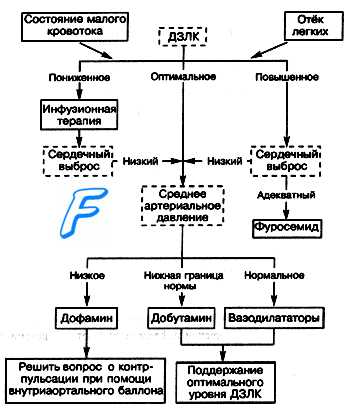

3. Повышение сократительной способности миокарда. Клинически доказанным положительным эффектом обладают симпатомиме-тики. Препаратом выбора является допмин (дофамин, допамин). Методика его использования описана в теме Кардиогенный шок (см. далнн).

4. Для уменьшения объема циркулирующей жидкости показано в/в введение мочегонных препаратов из группы салуретиков, например, фуросемид, в дозе 60—90 мг. Использование осмодиуретиков при данной патологии противопоказано, так как они в первую фазу своего действия увеличивают объем циркулирующей жидкости в сосудистом русле за счет привлечения воды из интерстициального пространства, что в конечном итоге может усилить отек легких.

5. Если альвеолярный отек легких протекает с выраженным бронхо-спастическим компонентом, на что будет указывать экспираторная одышка и жесткое дыхание, показано в/в медленное введение эуфиллина, в дозе 5—10 мл 2,4 % раствора.

6. Для купирования гипоксии и проведения пеногашения в альвеолах с момента начала лечения больному назначается ингаляция кислорода в объеме 3—5 л/мин., пропущенного через пеногаситель. В качестве пеногасителя рекомендуется использовать антифомсилан; при его отсутствии — этиловый спирт. Следует знать, что данный спирт обладает наиболее выраженным пеногасяшим эффектом при высоких концентрациях (96%), однако в такой концентрации он может вызвать ожог верхних дыхательных путей, поэтому спирт рекомендуется развести до 70—80°.

7. Объем инфузионной терапии должен быть минимальным (200— 300 мл 5% глюкозы) и, в основном, направлен на избежание повторных пункций периферических вен.

Примечание:

а). Для повышения сократительной способности миокарда при данной патологии иногда традиционно используют внутривенное введение сердечных гликозидов быстрого действия, например, строфантин в дозе 0,5-0,75 мл 0,05% раствора на 10-20 мл физраствора, однако в последнее время накапливается все больше информации о малой эффективности данных препаратов для повышения сократительной способности миокарда на фоне острой сердечно-сосудистой недостаточности и высоким риском развития аритмий в первые трое суток ОИМ.

б). Для стабилизации повышенной проницаемости клеточных мембран некоторые врачи используют глюкокортикоиды (преднизолон в первоначальной дозе не менее 90-120 мг). Введение гормонов в данной ситуации целесообразно производить после нормализации ЦВД. Следует знать, что действие данных препаратов на фоне отека легких развивается медленно, выраженный клинический эффект обнаруживается не раньше, чем через 24 часа, поэтому ряд авторов вообще не рекомендуют использовать глю-кокортикоиды при данной патологии.

в). Наложение жгутов на нижние конечности вызывает депонирование крови в объеме 1—1,5 л, что с патогенетической точки зрения является хорошим подспорьем в лечении данной патологии. Однако не следует забывать, что после снятия жгутов с конечностей, особенно если они находились от часа и более, у больного может возникнуть подобие «синдрома включения» (см. тему. СИНДРОМ ДЛИТЕЛЬНОГО СДАВЛЕНИЯ), и все проведенное ранее лечение может оказаться неэффективным.

Исходя из этого, подход к наложению жгутов должен быть дифференцированным: их использование оправдано на этапе доврачебной помощи, но не в условиях стационара.

Лечение данной патологии необходимо проводить под постоянным контролем ЦВД и почасового диуреза. После выведения больного из критического состояния показано проведение коррекции КЩС и уровня электролитов, особенно калия, потеря которого неизбежна при любых гипоксических состояниях

Источник