- Особенности лечения актиномикоза

- Актиномикоз: грубый корм как угроза болезни

- История происхождения и изучения актиномикоза

- Возбудитель и эпизоотология актиномикоза у КРС

- Механизм зарождения и протекания актиномикоза у КРС

- Клиническая картина и лечение актиномикоза у КРС

- Основными методами лечения актиномикоза у КРС являются:

Особенности лечения актиномикоза

Рисунок 1. Актиномикоз челюстно-лицевой области. Стадия свищевания. Рисунок 2. Актиномикоз молочной железы. Актиномикоз, согласно различным источникам и классификациям, называют также глубоким микозом, псевдомик

|

| Рисунок 1. Актиномикоз челюстно-лицевой области. Стадия свищевания. |

|

| Рисунок 2. Актиномикоз молочной железы. |

Актиномикоз, согласно различным источникам и классификациям, называют также глубоким микозом, псевдомикозом, актинобактериозом, лучисто-грибковой болезнью и др. Это заболевание отличается разнообразием клинических проявлений, что связано со стадийностью развития специфического процесса (инфильтрат, абсцедирование, фистулообразование, рубцевание) и с его многочисленными локализациями (голова, шея, ЛОР-органы, грудная клетка, легкие, молочная железа, подмышечные и паховые зоны, брюшная стенка, печень, кишечник, гениталии, слепая кишка, ягодицы, конечности и др., рисунки 1, 2, 3, 4).

Судя по некоторым публикациям и врачебным заключениям, можно отметить, что существуют определенные разночтения в понимании этиопатогенеза актиномикоза и роли актиномицет в развитии хронических гнойных заболеваний. А знание этиологии заболевания, как известно, особенно важно при выборе этиотропного лечения.

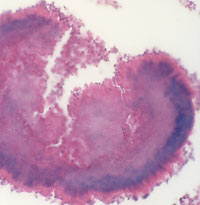

Актиномицеты (микроаэрофильные, аэробные и анаэробные микроорганизмы) широко распространены в природе, они обитают в почве, на растениях, в воде, на камнях, в жилых и производственных помещениях, а также постоянно присутствуют в организме человека. Важным диагностическим признаком актиномикоза является обнаружение актиномицет при культуральном исследовании патологического материала и/или друз лучистого гриба, представляющих собой лучистые образования — утолщенные нити мицелия с характерными «колбочками» на конце (рисунок 5).

|

| Рисунок 3. Торакальный актиномикоз. Поражение мягких тканей подмышечной области, грудной стенки и легких. |

|

| Рисунок 4. Актиномикоз паховой и надлобковой областей с вовлечением клетчатки малого таза. |

В 30—40-х гг. XIX в. актиномицеты (лучистые грибы) считали микроорганизмами, занимающими промежуточное место между грибами и бактериями. Способность актиномицет образовывать воздушный мицелий, отсутствие у них органов плодоношения, дифференцирования, клеточной вегетации сближают их с истинными грибами. Однако по химическому составу оболочек, протоплазмы, строению ДНК, актиномицеты соответствуют бактериям. Окончательно доказано, что возбудители актиномикоза — актиномицеты — являются бактериальными клетками.

В большинстве случаев (70—80%) актиномикоз развивается под сочетанным воздействием актиномицет и других бактерий, которые выделяют ферменты (в том числе гиалуронидазу), расплавляющие соединительную ткань и способствующие распространению актиномикотического процесса.

Входными воротами для актиномицет и других бактерий в организм (экзогенный путь) являются повреждения кожи, слизистых оболочек, микротравмы, трещины, лунки удаленных зубов, врожденные свищевые ходы (бранхиогенные, слюнные, пупочные, эмбриональные протоки в копчиковой области) и т. д.

Немаловажная роль в патогенезе актиномикоза принадлежит эндогенным: гематогенному, лимфогенному и контактному, путям проникновения микроорганизмов.

Развитию актиномикоза различных локализаций, как правило, предшествуют различного рода травмы, ушибы, травматическое удаление зубов, особенно 8-го дистопированного зуба, перелом челюсти, хронический парадонтоз, периапикальная гранулема, осколочные ранения, длительная езда на мотоцикле, велосипеде, разрыв промежности при родах, внутриматочные спирали, геморрой, трещины заднего прохода, крестцово-копчиковые кисты, наличие хронического воспаления: аппендицит, аднексит, парапроктит, гнойный гидраденит, сикоз, угревая болезнь, тонзиллит, остеомиелит и др.

|

| Рисунок 5. Актиномикотическая друза (гистологический препарат). |

|

| Рисунок 6. Оперативное иссечение очага актиномикоза в крестцово-копчиковой области. Частичное ушивание раны. |

|

| Рисунок 7. Фистулография: при введении контрастного вещества в свищ на передней брюшной стенке видны разветвленные свищевые ходы. |

В месте внедрения актиномицет на I этапе болезни постепенно, без видимых клинических симптомов и субъективных жалоб формируется специфическая гранулема — актиномикома, состоящая из лейкоцитов, гигантских клеток, инфильтративной ткани, микроабсцессов, грануляций, пролиферативных элементов, соединительно-тканных перемычек и окружающей капсулы.

Актиномикоз представляет собой хроническое гнойное неконтагиозное заболевание, поражает людей трудоспособного возраста и без адекватного лечения может длиться годами; заболевание имеет склонность к прогрессированию. Формирование хронического воспаления и специфических гранулем с последующим абсцедированием и образованием свищевых ходов при висцеральных локализациях утяжеляет состояние больного и ведет к нарушению функций пораженных органов, развитию анемии, интоксикации и появлению амилоидоза.

Актиномикоз и другие бактериальные инфекции черепно-лицевой и висцеральной локализации требуют комплексного лечения — назначения противовоспалительных, иммуномодулирующих, общеукрепляющих средств, применения хирургических и физиотерапевтических методов. Лечение тяжелых форм висцерального актиномикоза затруднено из-за позднего поступления больных в специализированные отделения, длительной интоксикации и развития необратимых изменений в органах и тканях. Подбор антибиотиков осложняется антибиотикорезистентностью, необходимостью учитывать сопутствующую актиномикозу микрофлору, ассоциации микроорганизмов. Возникают трудности и при проведении радикальных хирургических операций, в связи с чем потребуется особенно тщательная подготовка к ним пациентов, использование адекватных методик обезболивания и тактики хирургического вмешательства.

Более 40 лет мы применяем в клинической практике отечественный иммуномодулятор — актинолизат, за изобретение которого в 1950 г. наши ученые получили Государственную премию. Этот препарат — свежеприготовленный, стабилизированный фильтрат культуральной жидкости самолизирующихся актиномицетов и является естественным для организма веществом; отсутствие токсичности проверено на 1124 больных. Актинолизат высоко эффективен и толерантен, чем и обусловлены его преимущества перед другими иммунными препаратами. Мощное иммуномодулирующее действие, стимуляция фагоцитоза, влияние на снижение интенсивности воспаления проверены in vitro, подтверждены в экспериментах на животных и в клинической практике при лечении более чем 4 тыс. пациентов с гнойными заболеваниями кожи, подкожной клетчатки и внутренних органов.

Препарат показан взрослым и детям как при самых тяжелых хронических гнойных инфекциях, например актиномикозе, так и при более легких гнойных поражениях кожи, подкожной клетчатки и слизистых оболочек, а также при микробной экземе, трофических язвах, пролежнях, гидрадените, гнойно-осложненных ранах, уретрите и вульвовагините, парапроктите и др.

Актинолизат назначают по 3 мл в/м два раза в неделю: на курс приходится 10—20—25 инъекций; последующие курсы проводят с интервалом в один месяц, по показаниям.

Антибактериальная терапия требует соблюдения целого ряда общих правил, включающих целенаправленное воздействие на возбудитель заболевания (актиномицеты и другие бактерии). Частота высева аэробной микрофлоры из очага актиномикоза составляет, по нашим данным, 85,7%. В составе микробов преобладают стафилококки (59,8%) и кишечная палочка (16,9%); при параректальной локализации имеют место ассоциации нескольких микроорганизмов. Мы выявили более высокую резистентность микрофлоры к антибиотикам при актиномикозе, чем при острых гнойно-септических заболеваниях, что объясняется длительным предшествующим применением различных химиопрепаратов у этих больных. Устойчивость к антибиотикам, в свою очередь, способствует активации вторичной микрофлоры, в том числе — неспорообразующих анаэробных микроорганизмов. За счет применения актинолизата можно существенно повысить эффективность лечения распространенных гнойных заболеваний и при этом сократить дозы антибиотиков. Это особенно важно в связи с участившимися случаями резистентности к химиопрепаратам и появлением тяжелых побочных реакций на них. При выявлении грибково-бактериальных ассоциаций назначают антифунгальные препараты: дифлюкан, орунгал, ламизил, низорал и др. Наряду с актинолизатом, антибактериальными и антигрибковыми антибиотиками, показаны витаминотерапия, симптоматические средства, физиотерапевтическое лечение ультразвуком и др.

В комплексе лечебных мер при актиномикозе значительное место занимают оперативные вмешательства. Хирургическое лечение больных актиномикозом лица и шеи в стадии абсцедирования заключается во вскрытии и дренировании очагов. В литературе встречаются описание редких хирургических вмешательств, например темпоропариентальной краниотомии и лобэктомии с удалением абсцесса у больного актиномикозом мозга. При актиномикозе легких и колонизации легочных каверн актиномицетами проводятся лобэктомия, иногда — с резекцией ребер, вскрытие и дренирование гнойных полостей, каверн и очагов распада. В случае актиномикоза подмышечных и паховых областей, развившегося на фоне хронического гнойного гидраденита, очаги поражения иссекают, по возможности единым блоком, в пределах видимо здоровых тканей. В зависимости от объекта операции, глубины и площади операционного поля хирургические вмешательства заканчивают ушиванием раны наглухо, аутодермопластикой по Тиршу, либо практикуется открытое ведение послеоперационной раны с наложением повязок с антисептическими мазями, которые очищают рану и усиливают регенерацию; применяют также пленкообразующие аэрозоли (рисунок 6).

Развитие актиномикоза на фоне воспаления эпителиально-копчиковой кисты или урахуса, как правило, сопровождается распространением процесса на ягодицы, параректальную область, а иногда — и на тазовую клетчатку. При невозможности радикального удаления очага инфекции ограничиваются частичным иссечением или кюретированием свищевых ходов; такие больные нуждаются в нескольких поэтапных операциях.

Лечение экстрасфинктерного параректального актиномикоза осуществляется лигатурным методом — толстую шелковую лигатуру после иссечения очага проводят через стенку прямой кишки выше сфинктера и параректальный разрез. Лигатуру тонически затягивают и при последующих перевязках постепенно подтягивают для прорезания сфинктера.

Трудности лечения актиномикоза поясничной, ягодичных и бедренных областей с поражением забрюшинной клетчатки обусловлены особенностями анатомического расположения очагов, глубиной длинных извилистых свищевых ходов, склонностью больных к развитию интоксикации, стойкой анемии и амилоидоза. После тщательной предоперационной подготовки прибегают к иссечению очагов актиномикоза, полному или частичному кюретированию свищевых ходов, вскрытию и дренированию глубоких очагов абсцедирования.

При развитии актиномикотического процесса в молочной железе производят секторальное иссечение очагов актиномикоза с предварительным прокрашиванием свищевых ходов.

Больных актиномикозом передней брюшной стенки оперируют после ревизии свищей и выявления их возможной связи с сальником и прилежащей кишкой (рисунок 7).

В послеоперационном периоде противовоспалительную и иммуномодулирующую терапию актинолизатом продолжают, по показаниям проводят гемотрансфузии и физиопроцедуры, ежедневно делают перевязки. В случаях заживления послеоперационной раны первичным натяжением швы снимают на седьмой-восьмой день. На раны, которые ведут открытым способом, в первые дни накладывают повязки с йодоформной эмульсией, раствором диоксидина 1%, йодопироновой мазью 1% для активации грануляций. С целью санации раны применяют антисептики широкого спектра действия. Для очищения ран от гнойно-некротического отделяемого используют водорастворимые мази: левосин, левомеколь, диоксиколь, а также ируксол, пантенол, винизоль, пленко- и пенообразующие аэрозоли. Для ускорения регенеративного процесса и эпителизации накладывают повязки с метилурациловой мазью, солкосерилом, винилином, облепиховым маслом и т. д.

Чтобы своевременно диагностировать и эффективно лечить актиномикоз, отличающийся многообразием локализаций и клинических проявлений, необходимо знать этиологию и закономерности его патогенетического развития, предрасполагающие факторы, микроскопические и культуральные характеристики возбудителей, схемы лечения актинолизатом и химиопрепаратами, методики хирургической тактики.

С. А. Бурова, доктор медицинских наук.

Национальная академия микологии. Центр глубоких микозов, ГКБ №81

Источник

Актиномикоз: грубый корм как угроза болезни

История происхождения и изучения актиномикоза

История происхождения и изучения этого заболевания уходит далеко вглубь столетий. Так, археологи обнаружили, что в найденных ими окаменевших костях черепа носорога третичного периода (а именно, в его челюстях) наблюдаются необычные изменения. Как выяснилось, они характерны как раз для актиномикоза.

Как самостоятельная болезнь в ветеринарии болезнь известна чуть более столетия. В различных ветеринарных руководствах второй половины 19 века она описана достаточно подробно. В конце 1870-х гг. ученый из Италии, Ривольта, в своей научной статье предположил, что вероятным возбудителем заболевания КРС является грибок, названный им дискомицетом.

Несколькими годами позднее немецкий ветеринар Отто фон Боллингер описал так называемых «лучистый грибок». Обнаруженный им и несколькими другими учеными в опухолях, которые извлекли из челюстных костей КРС, он получил название актиномицет (а заболевание, соответственно, актиномикоз). В этот же период в Европе были зафиксированы случаи актиномикоза человека.

В XX веке исследования природы и поиск методов лечения актиномикоза продолжились. Так, в 1934 году С.Дмитриевым было установлено родство двух основных грибковых форм – аэроба (требующего кислорода для своего роста) и анаэроба (не нуждающегося в нем). Кроме того, ученый доказал, что существует вероятность перехода одной формы в другую (это происходит под воздействием внешних факторов).

В современной ветеринарии наиболее часто актиномикоз появляется у животных в осеннее-зимний период, когда они не покидают стойло и основным источником их энергии является сухой корм. Реже случаи болезни фиксируются после осенней пастьбы коров на убранном поле, когда вероятность уколоть слизистую оболочку рта стерней очень высока.

Возбудитель и эпизоотология актиномикоза у КРС

Гриб Actinomyces bovis, который провоцирует описываемое заболевание, распространен в окружающей среде.

Он имеет сероватый или мутно-желтоватый цвет и выглядит как миниатюрное зернышко (друзы). Такой же вид имеет он и в экссудате (жидкости, выделяющейся при воспалении в полости либо ткани организма). В давних же очагах данный гриб имеет плотную консистенцию и темно-желтый цвет.

В колонию входят такие составляющие:

- кокки (сферические формы);

- палочковидные формы от мелких до более крупных;

- мицелий.

В условиях без доступа кислорода (анаэробной среде) A. bovis растет очень долго, проявляя себя в период от 2 недель до 1 месяца. Грибы группы актиномицетов чувствительны к термическим процессам – при нагревании до 80 градусов по Цельсию они гибнут в течение нескольких минут. При погружении их в 3-хпроцентный раствор формалина Actinomyces bovis гибнут еще быстрее – приблизительно за 5–6 минут.

Как уже отмечалось выше, наиболее восприимчив к актиномикозу КРС. Заражение происходит при воздействии на организм внешних условий. Своеобразными «воротами» для попадания болезнетворных микроорганизмов являются повреждения на слизистых оболочках пищеварительного тракта.

Микротравмы кожных покровов, сосков, раны после кастрации также создают благоприятные условия для попадания в организм грибка. При уколах, порезах, укусах либо после введения инъекций лучистый гриб может проникнуть и через верхние дыхательные пути, подкожную клетчатку, кишечник.

Практика показывает, что зачастую слизистые оболочки домашнего скота повреждаются, если основным кормом для него является грубый корм. Молодняк особенно подвергнут риску заражения актиномикозом в период появления зубов.

Механизм зарождения и протекания актиномикоза у КРС

В локации своего внедрения (как уже отмечалось, зачастую это слизистая пищеварительной системы) грибок Actinomyces bovis провоцирует воспаление. Этот процесс характеризуется экссудацией и клеточной пролиферацией. Как следствие – из скопившихся вокруг возбудителя эпителиоидных клеток появляется гранулема. В ее середине активно развивается некробиоз – необратимый процесс, приводящий к отмиранию ткани. В ней наблюдается появление сероватых или желтого цвета фокусов, в гнойно-слизистой среде которых лежат друзы A. bovis. По периферии же фокуса группируются плазматические клетки.

Далее в узле развивается фиброзная ткань, которая в результате «покрывается» известью. При прогрессировании болезни начинается вскрытие гнойников, и каналы превращаются в свищи – долго выделяющие гноящуюся жидкость и не заживающие.

Расползаясь на расположенные вблизи ткани, грибок разрушает их и образует рубец. A. bovis вполне способен также проникнуть в сосуды, путешествуя таким образом по организму и давая начало метастазам.

Проникая в кость, грибок запускает там развитие остита, остеомиелита и некроз ткани.

Клиническая картина и лечение актиномикоза у КРС

Латентный период рассматриваемой болезни КРС и др. животных до сих пор точно не изучен. Точная его продолжительность неизвестна, но наиболее вероятно, что он длится от 2-3 дней и может растянуться на несколько месяцев.

Клиническая картина развивается по-разному (она зависит от места в организме, где оседает возбудитель). Кроме того, течение болезни зависит и от устойчивости организма к грибку и от степени его вирулентности.

Единственный признак, который неизбежно проявляется при актиномикозе – это медленное развитие опухоли в месте локализации процесса. Плотная опухоль получила название актиномикома.

Среди других признаков болезни при ее локализации в области головы, шеи, челюстей и межчелюстного пространства следует отметить:

– на пальпаторное исследование пораженного участка животное реагирует болезненно;

– боль при приеме пищи (иногда нарушаются функции жевания и глотания);

– очень редко – при осложнениях – наблюдается повышение температуры тела животного;

– постепенное размягчение опухоли, завершающееся образованием фистул и гнойными выделениями из них;

– образование рубца на месте заживания наружных отверстий фистул.

– нарушения актов дыхания и глотания вследствие образования актиномикомы.

Часто актиномикоз может локализоваться и в других частях тела, о чем уже упоминалось выше. В таких случаях клинические признаки будут несколько другими, однако главное проявление болезни останется тем же – образование плотных, твердых опухолей с их последующим самопроизвольным вскрытием и гноетечением.

Диагностирование данного заболевание обычно не вызывает в ветеринарии особых трудностей. В некоторых случаях, при наличии сомнений, могут быть назначены лабораторные исследования – микроскопия материала, взятого из места локализации патологии.

Что касается иммунитет-специфической профилактики актиномикоза, то специфические ее средства на сегодняшний день не разработаны.

Основными методами лечения актиномикоза у КРС являются:

- оперативный метод;

- терапия с помощью антибиотиков путем введения их непосредственно в опухоль. Наиболее часто назначаются инъекции пенициллина, стрептомицина или окситетрациклина.

Интенсивная терапия, которая включает обкалывание актиномикомы вышеперечисленными антибиотиками непосредственно перед хирургическим вмешательством, общую антибиотикотерапию, подразумевающую введение лекарственных средств внутримышечно либо внутривенно, значительно повышает эффективность лечения.

Стоит помнить о том, что наиболее действенным является именно хирургическое вмешательство, при котором очаг поражения удаляется вместе с окружающей его капсулой, является на сегодняшний день самым эффективным методом лечения актиномикоза.

Терапевтические способы, при которых достаточно высокую эффективность дает комбинирование антибиотиков с йодистыми препаратами, способны подавить локальный рост возбудителя актиномикоза, однако в этом случае очень нередки рецидивы.

Животное с открытыми свищевыми ходами представляет значительную опасность для заражения находящихся рядом, поскольку постоянно выделяющееся большое количество возбудителя вместе с гноем загрязняет корма и подстилку.

Для предотвращения возникновения случаев актиномикоза не рекомендуется выпасать крупный рогатый скот на пастбище с высокой заболоченностью, а также скармливать им сухие кормы. Улучшение ухода за животными также является дополнительной гарантией того, что они не заразятся грибком Actinomyces bovis.

Источник