Агрегация тромбоцитов

Для оценки функции тромбоцитов в Лаборатории ЦИР проводится анализ на индуцированную агрегацию тромбоцитов. Это анализ высокого качества, выполняется на автоматическом агрегометре. Так как этот анализ резко меняется при приеме препаратов, влияющих на свертывание крови (антиагреганты, например, аспирин, тромбо-асс, антикоагулянты, например, гепарин), желательно сдавать его до начала приема этих лекарств. По каждой агрегатограмме врач-лаборант выдает заключение.

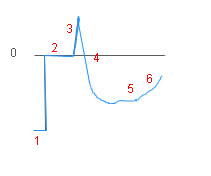

В кривой агрегации оцениваются амплитуда агрегации, форма кривой, наличие одной или двух волн, а также наличие дезагрегации.

На приведенном образце обозначены: 1- обнуление прибора, 2 — до добавления индуктора, 3 — пик, связанный с разведением пробы индуктором, 4 — начало отсчета, первая волна, 5 — вторая волна, 6 — дезагрегация.

Важная информация: сочетание приема пищевых продуктов, фитопрепаратов и пищевых добавок, содержащих компоненты из данного списка, с приемом антиагрегантов (тромбоАСС) и антикоагулянтов (гепарин) является опасной по риску кровотечения комбинацией (категория D по классификации FDA). Риск кровотечения в большинстве случаев превышает потенциальную пользу.

Подробнее В ЗАО «Лаборатории ЦИР» выполняется агрегация тромбоцитов со следующими индукторами:

- Агрегация с АДФ

- Агрегация с арахидоновой кислотой

- Агрегация с адреналином (эпинефрином)

- Агрегация с ристоцетином.

Три первых индуктора позволяют оценить функцию тромбоцитов разных сторон, они дополняют друг друга. Агрегация с ристоцетином позволяет заподозрить опасное по кровотечениям состояние – болезнь Виллебранда (дефицит фактора фон Виллебранда). При планировании беременности этот анализ важен для исключения риска кровотечения в родах.

Агрегация с АДФ.

Агрегационный ответ снижен. Дезагрегация практически отсутствует.

Источник

Агрегация тромбоцитов с АДФ

Описание

Агрегация тромбоцитов с АДФ — диагностика оценки активации реакции слипания (агрегации) тромбоцитов с использованием специального индуктора агрегации — аденозиндифосфата (АДФ). АДФ способствуют склеиванию тромбоцитов (агрегации). Тест агрегация тромбоцитов с АДФ позволяет провести оценку функции тромбоцитов посредством изучения их агрегации под воздействием индуктора агрегации. Анализ помогает диагностировать заболевания свертывающей системы крови.

Тромбоциты — это клетки крови, которые ответственны за свертывание. Состояния, связанные со снижением агрегации (слипания) тромбоцитов, включают наследственные и приобретенные нарушения функции клеток. Анализ на агрегацию тромбоцитов проводят для выявления и диагностики дисфункции тромбоцитов у пациентов с чрезмерными кровотечениями.

Когда повреждаются сосуды тромбоциты скапливаются в месте повреждения, активируются и прилипают друг к другу, образуя тромбоцитарный тромб, происходит образование первичной гемостатической пробки, которая способствует остановке кровотечения и заживлению раны. При активации тромбоцитов возникает реакция, завершающаяся активацией фосфолипазы. В результате мембрана клетки изменяет свойства и может вступать в контакт с соседними клетками. Вследствие этого тромбоциты могут агрегировать друг с другом и образовывать тромбоцитарный тромб.

Агрегация — свойство тромбоцитов соединятся друг с другом. Адгезия — способность тромбоцитов прилипать к поврежденной интиме сосуда. Таким образом, адгезия и агрегация — процессы необходимые для формирования так называемой «пробки», чтобы закрыть место поражения в сосудистой стенке. Усиленная активация тромбоцитов при патологии может приводить к избыточному тромбообразованию и, наоборот, при замедлении агрегации могут возникать геморрагии (кровотечения).

Активация тромбоцитов — необходимый элемент для нормального гемостаза. В нормальных условиях циркулирующие тромбоциты не взаимодействуют с внутренней поверхностью и эндотелиальными клетками сосудов. Но при повреждении стенки сосудов в просвет сосуда выходит коллаген и тромбоциты при участии фактора Виллебранда прилипают (адгезия) к поврежденному участку сосуда.

Повышенная агрегация тромбоцитов сопровождается ишемической болезнью сердца и развитием инфаркта миокарда.

Показания:

- диагностическая оценка чрезмерного кровотечения или повышенной кровоточивости;

- оценка функции тромбоцитов у беременных;

- мониторинг функции тромбоцитов перед сложными хирургическими операциями.

Оценка агрегации тромбоцитов полезна при терапии антиагрегантными препаратами. Низкие дозы аспирина назначают для профилактики тромбообразования пациентам, страдающим атеросклерозом и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Анализ на агрегацию тромбоцитов позволяет прогнозировать реакцию организма на антиагрегантные препараты. На агрегацию тромбоцитов могут повлиять некоторые другие лекарственные препараты, в том числе антибиотики, антигистаминные средства, клопидогрель, дипиридамол, нестероидные противовоспалительные препараты, теофиллин, тиклопидин, трициклические антидепрессанты.

Подготовка

Специальная подготовка не требуется. Взятие крови рекомендуется проводить не ранее, чем через 6–8 часов после последнего приема пищи. Накануне исследования следует исключить приём алкоголя и курение, физические и эмоциональные нагрузки.

Если пациент принимает лекарственные препараты, следует проконсультироваться с врачом по поводу целесообразности проведения исследования на фоне приёма препаратов или возможности его отмены перед исследованием, длительность отмены определяется периодом выведения препарата из крови.

Интерпретация результатов

Интерпретация теста основывается на анализе характера агрегации (одно- или двухволновая, полная или неполная, обратимая или необратимая), а также некоторых других показателей.

Единицы измерения: %

В процентах норма соответствует 25–75%.

Факторы, повышающие результат:

- гепарин ;

- гемолиз пробы крови;

- липемия;

- никотин.

Факторы, понижающие результат:

- избыточное потребление чеснока (угнетает агрегацию тромбоцитов);

- аспирин (ацетилсалициловая кислота ингибирует агрегацию тромбоцитов, блокируя синтез тромбоксана А2);

- азлоцидин, каптоприл, карбамат, карбенциллин, хлорохин , хлорпромазин ,клофибрат, ципрогептадин , декстран, дипиридамол, мочегонные, флюменавая кислота, гидроксихлорин, изосорбид динитрат, мезлоциллин, моксалактам, нифедипин, нитрофурантоин, пенициллин, фентоламин, пиперациллин, прометазин, пропранолол, простогландин Е1, пириндол, сульфинпиразон, тикарциллин, трициклические антидепрессанты;

- тромбоцитопения.

Отклонения от нормы

Аномальная агрегация тромбоцитов сочетается со следующими состояниями:

- нарушения тромбоцитов, вызванные дефицитом гликопротеиновых рецепторов мембраны, дефицитом мест хранения, дефицитом высвобождения АДФ;

- недостаток белков плазмы, обеспечивающих взаимодействие тромбоцитов со стенками сосудов, в том числе, фактора фон Виллебранда, фибриногена, фибронектина;

- присутствие аномальных метаболитов и компонентов плазмы при уремии, диспротеинемии, синдроме диссеменированного внутрисосудистого свёртывания;

- коллаген-сосудистые расстройства (синдром Марфана, osteogenesis imperfecta);

- миелопролиферативные расстройства (эссенциальная тромбоцитемия, истинная полицитемия, хроническая миелоидная лейкемия);

- тромбастения Glanzmann’s (Гланцманна): недостаток гликопротеина IIb/IIIa; отсутствие агрегации при действии АДФ, коллагена, адреналина, тромбина, но нормальная агрегация при действии ристомицина;

- синдром Bernard-Soulier (Бернара-Сулье): недостаток Ib, нормальная агрегация под действием АДФ, коллагена, адреналина, недостаточная агглютинация под действием ристоцетина. В отличие от болезни фон Виллебранда агглютинация при действии ристомицина не корригируется при добавлении нормальной плазмы;

- дефицит мест/пулов хранения (синдром Chediak-Higashi, гликогеноз типа I, синдром серых тромбоцитов, синдром Hermansky-Pudlak, синдром TAR тромбоцитопения -Trombocytopenia/pathia with Aplasia of the Radius. Этот синдром относится к группе врожденной патологии мегакариоцитарно-тромбоцитарного аппарата, сочетающийся с аномалиями костного аппарата — двустороннее отсутствие лучевой кости с укорочением предплечий, иногда с деформацией позвоночника, лопаток, дисплазией тазобедренных суставов, незаращением нёба, мышечными дефектами, косоглазием, гипоплазией легких, врожденными пороками сердца), синдром Wiskot- Aldrich: агрегация тромбоцитов может быть аномальной, часто вследствие отсутствия или снижения вторичного высвобождения АДФ;

- дефицит циклооксигеназы: аномальная агрегация тромбоцитов в связи с неспособностью активировать путь простагландина; аспирино-подобный дефект;

- болезнь фон Виллебранда: нормальная агрегация при действии АДФ, коллагена, адреналина; отсутствие или снижение агглютинации при действии ристоцетина (за исключением типа IIВ, где агглютинация при субнормальной концентрации ристоцетина происходит).

Снижение агрегации тромбоцитов

- прием ацетилсалициловой кислоты, индометацина, больших доз фуросемида.

Источник

Современная агрегометрия в оценке эффективности двойной антитромботической терапии у пациентов с сахарным диабетом, перенесших эндоваскулярное лечение

- КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: антитромботическая терапия, кардиология, сердечно-сосудистая система, эндокринология

Сердечно-сосудистые заболевания справедливо называют «эпидемией XXI века». В популяции больных сахарным диабетом (СД) на момент выявления нарушения углеводного обмена 50% пациентов страдают ишемической болезнью сердца (ИБС). Почти 80% из них умирают от сердечно-сосудистых заболеваний [1]. В 2007 г. Европейское общество кардиологов и Европейское общество по изучению СД рекомендовали чрескожное вмешательство на коронарных артериях (ЧКВ) в качестве метода выбора реваскуляризации миокарда у больных СД и ИБС. На основании анализа крупного регистра Рабочая группа по изучению исходов двух видов лечения ИБС у больных СД (Northern New England Сardiovascular Disease Study Group) также призывала шире использовать эндоваскулярное лечение с применением стентов с лекарственным покрытием [2].

У больных с СД и острым коронарным синдромом (ОКС) без подъема сегмента ST ранняя инвазивная стратегия не менее эффективна, чем в общей популяции: результаты исследований FRISC II (Fast Revascularisation during InStability in Coronary artery disease) и TACTICS TIMI 18 (Treat Angina with Aggrastat and Determine Cost of Therapy with an Invasive or Conservative Strategy – Thrombolysis in Myocardial Infarction 18) свидетельствуют о более выраженном снижении частоты развития инфаркта миокарда (ИМ) или смерти у таких пациентов по сравнению с пациентами без СД [3]. Преимущества раннего интервенционного лечения пациентов, страдающих СД, подтверждены и материалами проводящегося в США регистра острых коронарных синдромов CRUSADE [4].

Ранее результаты исследования CAPRIE (Clopidogrel versus Aspirin in Patients at Risk of Ischemic Events), проведенного методом стратификации риска, выявили преимущества длительной терапии препаратом группы антагонистов аденозиновых рецепторов (АДФ) клопидогрелом у больных с СД по сравнению с терапией ацетилсалициловой кислотой (АСК). В группе клопидогрела у 21 из 1000 пациентов в течение года не развились неблагоприятные сердечно-сосудистые события, а в подгруппе клопидогрела, получавшей инсулинотерапию, – у 38 из 1000 [5].

Сегодня интервенционная кардиология является одной из основных сфер применения клопидогрела, входящего, наряду с АСК, в состав стандартной двойной антитромботической терапии (ДАТ), сопровождающей ЧКВ. Но, несмотря на успехи эндоваскулярного лечения, сердечно-сосудистые осложнения после ЧКВ встречаются у больных СД достоверно чаще. При этом в клинических исследованиях, посвященных изучению исходов экстренного и планового лечения ИБС, неоднократно воспроизводилась их сниженная чувствительность к антитромботической терапии по сравнению с лицами без СД [6], а больные с длительным анамнезом хронической гипергликемии, особенно с потребностью в инсулинотерапии, имели самую высокую агрегационную активность тромбоцитов [7].

Нарушения в системе тромбоцитарного гемостаза являются ключевым фактором в развитии острых ишемических расстройств у пациентов с СД в сочетании с сердечно-сосудистой патологией. В данной ситуации происходит вовлечение в патогенез тромбообразования механизмов, ассоциированных с нарушением углеводного обмена: гипергликемии, дефицита инсулина и инсулинорезистентности, метаболических и клеточных нарушений. Претерпевают изменения и другие звенья гемостаза: чрезмерно повышается концентрация факторов коагуляции в плазме крови – фактора VII, тромбина, тканевого фактора, одновременно снижается уровень эндогенных антикоагулянтов – протеина С и тромбомодулина, а также усиливается синтез ингибитора фибринолиза. Эти процессы увеличивают риск тромбообразования и вероятность развития ОКС, причем прогноз последнего ухудшается за счет снижения эффективности ДАТ [8].

ДАТ считается относительно безопасной, не требующей регулярного лабораторного контроля. Она эффективна, если в ближайшие сроки после ЧКВ не развиваются обусловленные тромбообразованием сердечно-сосудистые осложнения, действенная профилактика которых в значительной степени зависит от индивидуальной чувствительности к антиагрегантной терапии. В этой связи в популяции больных СД возможность оценки ДАТ приобретает особое медико-социальное значение.

Механизм действия клопидогрела

Дезагрегантная эффективность клопидогрела обеспечивается окислением пролекарства и превращением его ферментами системы CYP в активный метаболит, который селективно и необратимо ингибирует связывание АДФ с рецепторами тромбоцита и участвует в активизации гликопротеинового рецепторного комплекса IIb/IIIa, что приводит к утрате способности тромбоцитов «отвечать» на стимуляцию АДФ. Уже в течение нескольких часов после приема клопидогрела происходит значительное торможение агрегации тромбоцитов. Ингибирующий эффект нарастает постепенно, достигая максимума через 3–7 дней. После прекращения приема клопидогрела агрегация тромбоцитов постепенно увеличивается и возвращается к исходному уровню через 5–7 дней [9, 10].

Пути метаболизма клопидогрела

Проблема резистентности к клопидогрелу

В литературе приведено достаточно много доказательств того, что высокая резидуальная активность тромбоцитов, определенная in vitro у пациентов, получающих ДАТ, сопровождается риском таких нежелательных явлений, как тромбоз стента и смерть от сердечно-сосудистых событий [23]. В исследовании RECLOSE (Low Responsiveness to Clopidogrel and Sirolimus – or Paclitaxel-Eluting Stent Thrombosis) у лиц с лабораторной резистентностью к проводимой ДАТ частота тромбоза стента оказалась значительно выше (5/45; 11,1%), чем у больных, чувствительных к антиагрегантной терапии (12/570; 2,1%; р

Источник