Аденомиоз (эндометриоз матки) — симптомы и лечение

Что такое аденомиоз (эндометриоз матки)? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Климанов А. Ю., гинеколога со стажем в 19 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Аденомиоз — разновидность эндометриоза — патологии, при которой маточный слой эндометрия разрастается за пределы слизистой оболочки матки (яичники, фаллопиевы трубы, органы мочевыделительной, дыхательной и пищеварительной систем). Эта форма заболевания характеризуется поражением миометрия маточной полости клетками эндометрия. Однако аденомиоз стоит рассматривать не только вкупе с эндометриозом, но и как самостоятельную нозологическую единицу [1] .

На данный момент заболеваемость аденомиозом значительно увеличилась в популяции и по распространённости находится на одной ступени с аднекситом (воспаление яичников, маточных труб) и фибромой матки (опухоль) [2] .

Как и при многих других гинекологических заболеваниях, хирургические внутриматочные вмешательства (аборты, диагностические выскабливания, резекции полипов без контроля гистероскопии) могут стать пусковыми механизмами для развития аденомиоза. В момент проведения этих процедур может возникнуть повреждение базальной пластинки, отделяющей эндометрий от миометрия, вследствие чего происходит инвазия (заражение) клеток эндометрия в толщу стенки матки. Осложнённые роды, длительное использование внутриматочных средств контрацепции (спиралей), дисфункциональные маточные кровотечения также следует отнести к группе риска.

Стоит отметить ряд причин, негативно сказывающихся на состоянии репродуктивной системы: возраст менархе (слишком раннее или слишком позднее наступление первого менструального кровотечения), поздняя дефлорация (разрыв девственной плевы), длительный прием КОК и других гормональных препаратов, возраст (наличие гормональной активности), ожирение.

Факторы, сопряжённые с высокими рисками развития аденомиоза:

- общее состояние женщины (снижение иммунных сил организма, отягощенный аллергологический анамнез (переносимость аллергенов); рецидивирующие инфекционные заболевания, хронические процессы, артериальная гипертензия (повышение давления), гиподинамия — малоподвижный образ жизни)

- неблагоприятная социальная обстановка, при которой женщина подвергается воздействию сильных стрессов;

- плохая экологическая ситуация.

У пациенток, близкие родственницы которых страдали аденомиозом, эндометриозом и опухолевидными образованиями органов репродуктивной системы, вероятность возникновения аденомиоза значительно выше [3] [4] . Не исключён врождённый аденомиоз в связи с нарушениями на этапе внутриутробного развития.

Симптомы аденомиоза

Наиболее типичным клиническим симптомом при аденомиозе будет являться изменение характера менструации: увеличение длительности (более семи дней), усиление обильности и болезненности, наличие сгустков. О развитии аденомиоза свидетельствуют также межменструальные кровотечения и выделения «мажущего» характера в середине цикла [5] . Нередко пациентки сталкиваются с появлением скудных коричневатых выделений в течение нескольких дней до и после менструального цикла.

Отличительной особенностью таких пациенток является тяжёлое течение предменструального синдрома. Кроме того, менструации всегда сопровождаются болевыми ощущениями, возникающими в преддверии и стихающими в первые двое суток после их начала. Во многом интенсивность и характер боли предопределяется локализацией и степенью распространения очагов аденомиоза. Иррадиация (распространение болевых симптомов) в промежность обуславливается образованием очагов в перешейке матки. Боли в области паха говорят о наличии в матке очагов аденомиоза в области маточного угла. Зачастую женщины жалуются на появление при половом контакте резких болей и чувство дискомфорта.

Пациентки, болеющие аденомиозом, эмоционально лабильные (происходят беспричинные перепады настроения ) [6] , нередко отмечают у себя излишнюю раздражительность, спонтанное появление частых головных болей, мелькания «мушек» перед глазами, головокружений.

У значительного числа пациенток, наблюдающихся у репродуктолога по поводу бесплодия или невынашивания беременности, был установлен диагноз аденомиоз [7] .

Клиническая картина аденомиоза может быть стертой и не всегда соответствует степени распространённости и тяжести заболевания.

Патогенез аденомиоза

Аденомиоз относится к гормонозависимым патологиям, однако дать однозначный ответ на вопрос: «Что же на самом деле приводит к аденомиозу?» на данный момент наука не может. Существует ряд теорий, объясняющих патогенез этого заболевания.

Одна из гипотез выдвигает на первый план гиперэстрогению, которая приводит к усиленной пролиферации (размножению) клеток, это в свой черёд является причиной гиперпластических изменений эндометрия. Аденомиоз зачастую сочетается с гиперплазией эндометрия, что косвенно подтверждает теорию. Помимо прочего, он нередко протекает в сочетании с миомой матки (доброкачественное новообразование) [8] . Это говорит о некой схожести патогенетических аспектов этих патологий. Гиперэстрогения усиливает рост клеток базального слоя эндометрия, вследствие чего повышается его проницаемость и проникновение в мышечную ткань клеток эпителия.

Воспалительные заболевания имеют непосредственную связь с увеличением частоты развития аденомиоза [9] .

На сегодняшний день многими исследователями проводится изучение теории развития эндометриоидных гетеротопий (вне полости матки) из элементов эндометрия и его смещение в толщу матки.

Классификация и стадии развития аденомиоза

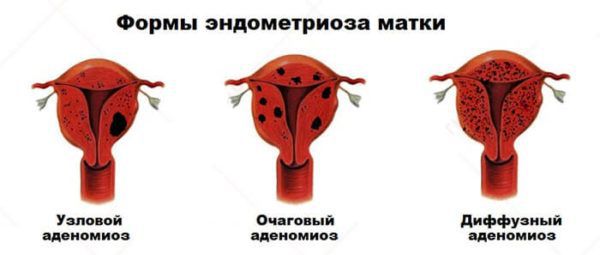

Классификация аденомиоза основывается на морфологических признаках, а также на степени глубины поражения миометрия. Исходя из этого можно выделить четыре формы аденомиоза:

- очаговая – локальные аденомиозные очаги образованы в подлежащих тканях клетками эндометрия;

- узловая – клетки эндометрия, находящиеся в миометрии, которые по своей форме напоминают узелки (аденомиомы). Образующаяся из-за воспаления соединительная ткань окружает многочисленные узлы, заполненные кровью;

- диффузная – клетками эндометрия не образуются явные узлы или очаги;

- смешанная – сочетание узлового и диффузного аденомиоза.

По глубине проникновения эндометрия подразделяется на:

- 1 степень – вовлечён только подслизистый слой;

- 2 степень – мышечный слой поражается не более, чем на половину;

- 3 степень – поражение более половины мышечного слоя;

- 4 степень – тотальное поражение мышечного слоя, в процесс могут вовлекаться смежные органы и ткани.

Осложнения аденомиоза

Большинство женщин, у которых был выявлен аденомиоз, проходят наблюдение по поводу бесплодия, возникающего вследствие образования спаек в области фаллопиевых труб, затрудняющих или препятствующих прохождению яйцеклетки в матку. Анамнестически у таких пациенток, как правило, выявляется отсутствие наступления беременности в течение долгого времени при регулярной половой жизни без контрацепции, или же анамнез отягощен множественными спонтанными самопроизвольными выкидышами. Это происходит в связи с изменением состояния эндометрия, которое затрудняет процесс имплантации яйцеклетки, в сочетании с развивающимся воспалением и увеличением тонуса мышечного слоя.

Одно из серьезнейших осложнений аденомиоза — железодефицитная анемия [10] , развивающаяся в результате обильных выделений в период менструации и кровяных выделений из полости матки в середине цикла. Клинические проявления этого заболевания женщины нередко списывают на усталость: выражена слабость, сонливость, не связанная с количеством часов, затраченных на сон, повышена утомляемость; может нарастать одышка, отмечаются частые простудные заболевания, бледность кожных покровов и слизистых оболочек. Однако не стоит недооценивать эти симптомы. Несвоевременное обращение к врачу может привести к серьезным последствиям, таким как развитие сидеропенического синдрома, проявляющегося не только ломкостью волос и ногтей на ранних этапах, но при прогрессировании заболевания — парестезиями (чувство онемения и «мурашек» в конечностях), мышечной слабостью, диспепсическими и дизурическими расстройствами (нарушения пищеварения и мочеиспускания). Постоянные головокружения, многократные обмороки свидетельствуют об усугублении тяжести заболевания и необходимости экстренного этиотропного лечения!

Продолжительные, обильные менструальные циклы, сопровождающиеся сильными болями и предшествующим тяжелым предменструальным синдромом, пагубно сказываются на психоэмоциональном состоянии пациентки, снижается её стрессоустойчивость. В последующем это может привести к развитию неврозоподобных и депрессивных состояний.

Помимо этого, аденомиоз создает проблемы для женщины как в социальном плане (интенсивные выделения при менструации вынуждают снизить физическую активность и на время отказаться от любимых дел), так и в интимном: половые акты становятся болезненными, снижается их частота.

Диагностика аденомиоза

Иногда аденомиоз может протекать бессимптомно или же со слабой клинической симптоматикой, поэтому необходимо тщательно провести комплекс мероприятий по диагностике, включающий в себя:

- сбор жалоб и анамнеза;

- гинекологический осмотр на специальном кресле;

- дополнительные инструментальные и лабораторные методы исследования.

В момент осмотра на гинекологическом кресле врач может выявить изменение формы, структуры, размера матки. Осмотр необходимо проводить за 3-4 дня до даты предполагаемой менструации.

Бугристость матки и опухолевидные образования могут свидетельствовать о наличии аденомиоза в узловой форме; увеличенная, шаровидная форма матки — о распространенности процесса диффузного характера. Иногда аденомиоз является сочетанной с миомой патологией, в подобных ситуациях симптоматика аденомиоза остается классической. Исключением является размер матки по окончании менструального цикла: она не становится меньше и соразмерна миоме. Сочетание вышеперечисленных признаков с наличием у пациентки интенсивных болезненных и продолжительных менструаций позволяет предварительно поставить диагноз — «аденомиоз».

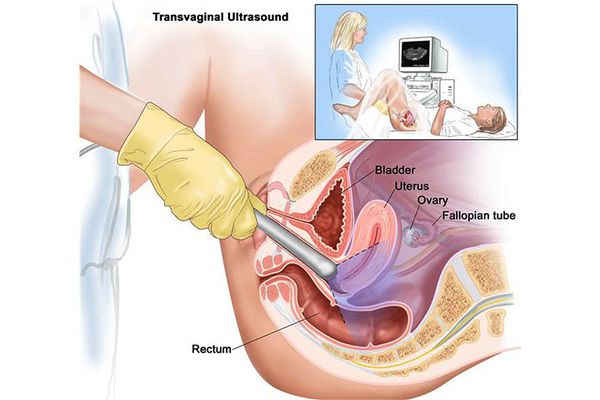

УЗ-сканирование трансвагинальным датчиком [11] [12] [13] дает наиболее информативные данные о патологии. Для более точной диагностики исследование также стоит проводить незадолго до начала менструации. Однако достоверность ультразвукового исследования значительно снижается при диффузной форме аденомиоза. В таких случаях целесообразно использовать современный эндоскопический метод диагностики внутриматочных патологий – гистероскопию [14] . Нередко во время проведения процедуры при подозрении на аденомиоз выявляются и устраняются [15] иные отклонения, которые не удалось визуализировать при проведении УЗ – полипы в матке, гиперпластические изменения эндометрия, маточную миому.

При возникновении трудностей дифференциальной диагностики прибегают к выполнению МРТ. Плюсами этого метода является неинвазивность (проникновение в организм, не повреждающее кожные покровы) и точность полученных данных, а также получение чёткого трехмерного изображения, что исключает возможность диагностических ошибок.

Для своевременного выявления и предупреждения анемии и воспалительных процессов необходимо выполнить:

- общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, общий анализ мочи;

- гормональные исследования – СА125 (позволяет оценить тяжесть заболевания и эффективность проводимой терапии).

Неправильная диагностика аденомиоза чревата опасностью назначения тяжёлой и агрессивной терапии.

Лечение аденомиоза

Возраст пациентки, распространенность и локализация болезни, его степень тяжести и форма, а также наличие у пациентки сопутствующих соматических заболеваний предопределяют тактику лечения (консервативная или оперативная).

Лечение аденомиоза хирургическим методом может быть органосохраняющим и радикальным. К последнему методу относят такую операцию как гистерэктомия – удаление матки, является операцией выбора у пациенток старшей возрастной группы при прогрессировании заболевания [16] [17] , сочетании с другими патологиями матки, неэффективности проводимой терапии. Несмотря на данные многочисл енных источников, клиническая практика показывает, что органосохраняющие операции не исключают рецидивов заболевания [18] [19] . Высокая эффективность иссечения очагов аденомиоза с ушиванием матки достигается при редких кистозных формах заболевания.

При выявлении аденомиоза у молодых пациенток необходимо сохранить репродуктивную функцию. В качестве препаратов первой линии выступают комбинированные гормональные контрацептивы [20] (их назначают на длительное время). Также практикуется использование производных норстероидов. Проводится противовоспалительное лечение, назначаются витамины и препараты, действие которых направлено на снижение болевого синдрома, а также мероприятия, способствующие повышению иммунитета.

При необходимости пациенткам с тяжелыми степенями аденомиоза, на фоне которых развиваются неврозоподобные и депрессивные состояния, рекомендуется консультация психолога, проведение психотерапии. При тяжёлом течении депрессии — транскраниальная стимуляция головного мозга (при помощи магнитных импульсов) [5] .

Прогноз. Профилактика

Аденомиоз сложно поддается лечению, а хирургическая операция зачастую решает проблему лишь на время. Именно поэтому профилактика аденомиоза невероятно актуальна.

Конечно же, своевременность выявления заболевания играет значительную роль, поэтому важно обращать внимание на состояние своего здоровья, регулярно посещать врача-гинеколога, выполнять ультразвуковое исследование органов малого таза.

В комплекс мероприятий, направленных на предупреждение развития аденомиоза, можно включить:

- ограничение чрезмерных физических нагрузок, приводящих к переутомлению;

- снижение времени пребывания в солярии и на открытом солнце;

- уменьшение воздействия стрессовых факторов.

Нормализация режима труда и отдыха также благотворно сказывается на общем состоянии жизни.

При должном отношению к своему здоровью снижаются риски развития не только аденомиоза, но и сопутствующих патологий.

Источник

Комплексное лечение больных аденомиозом

За последнюю четверть века наблюдается неуклонный рост частоты генитального эндометриоза. В настоящее время эндометриоз постепенно выходит на 3-е место в структуре гинекологической заболеваемости в России, поскольку около 8–15% женщин

За последнюю четверть века наблюдается неуклонный рост частоты генитального эндометриоза. В настоящее время эндометриоз постепенно выходит на 3-е место в структуре гинекологической заболеваемости в России, поскольку около 8–15% женщин репродуктивного возраста имеют эту патологию [1,3,10,11]. Генитальный эндометриоз является вторым по частоте заболеванием у женщин репродуктивного возраста, вызывающим бесплодие, боль и различные нарушения менструального цикла [13].

Проблема генитального эндометриоза особенно актуальна для молодых женщин, так как заболевание сопровождается значительными нарушениями репродуктивной и менструальной функций, стойким болевым синдромом, нарушением функции смежных органов, а также ухудшением общего состояния больных, снижением их трудоспособности [2, 3]. Наиболее распространенной локализацией генитального эндометриоза является поражение матки — аденомиоз, доля которого в структуре этой патологии составляет от 70 до 80% [6, 9, 14].

Целью проведенного нами исследования стало совершенствование лечебной тактики у больных аденомиозом с начальными проявлениями заболевания на основе коррекции результатов морфо-биохимического исследования.

Комплексное клинико-морфо-биохимическое исследование проводилось у 90 больных аденомиозом, в том числе у 50 пациенток (средний возраст 42,6 ± 3,35 лет) с гистологически верифицированным диагнозом. Проанализированы результаты консервативного лечения 40 больных аденомиозом (средний возраст 38,7 ± 2,71 лет).

Для уточнения диагноза проводилось инструментальное обследование: трансабдоминальное и трансвагинальное ультразвуковое сканирование на аппаратах «Aloka-630» (Япония), «Megas» (Италия) и гистероскопия с помощью эндоскопической техники фирмы Karl Storz (Германия). В качестве контрастной среды использовались стерильные растворы хлористого натрия (0,9%), глюкозы (5,0%). После первичного осмотра, раздельного диагностического выскабливания цервикального канала и слизистой полости матки, с последующим их гистологическим исследованием, выполнялась контрольная гистероскопия.

Гистологический материал обрабатывали по общепринятой методике. Гистохимическими методами выявляли основное вещество соединительной ткани миометрия с помощью альцианового синего по методу А. Кригер-Стояловской [8]; определение нейтральных полисахаридов проведено с помощью ШИК-реакции, ДНК клеточных ядер — по методу Фельгена, макромолекулярную устойчивость тканевых структур соединительной ткани — по методу К. Великан [5].

Выделение фосфоинозитидов (ФИН) осуществлялось с помощью усовершенствованного метода проточной тонкослойной хроматографии, позволявшего определять содержание различных ФИН [12]. Исследовалось содержание ФИН в цельной крови, моноцитах, лимфоцитах. Группу сравнения для определения показателей содержания ФИН в крови составили 50 здоровых женщин-доноров (средний возраст 39,3 ± 2,45 лет).

Проведен анализ анамнестических и клинических данных, результатов комплексного обследования (гистероскопии, ультразвукового сканирования) 40 больных аденомиозом (средний возраст 38,7 ± 2,71 лет), получавших консервативную терапию.

Установлены наиболее характерные жалобы больных: дисменорея, которую отмечали 34 (86,1%) женщины, меноррагия — 17 (42,5%), пред- и постменструальные кровяные выделения из половых путей — 14 (35,0%). Кроме того, жалобы на боли в нижних отделах живота предъявляли 18 (45,0%) пациенток; на боли в области таза, не связанные с менструацией или половым актом, — 10 (25,0%) женщин; диспареунию отмечали 13 (32,5%) больных. У каждой пятой женщины дисменорея сопровождалась головной болью и головокружением. Повышенную раздражительность, угнетенное настроение, снижение работоспособности и невротические расстройства отмечали 23 (57,5%) женщин. У большинства болевой синдром сопровождался общей слабостью, чувством тревоги, страха, возбудимостью, эмоциональной лабильностью, рассеянным вниманием, снижением памяти, нарушением сна и другими психоастеническими проявлениями, которые беспокоили каждую вторую пациентку.

При гинекологическом исследовании было выявлено увеличение размеров матки, соответствующее 6–7 нед беременности, — у 31 больной, у остальных женщин матка была увеличена до 8–9 нед беременности. Патологических образований в области придатков матки не обнаружено ни у одной больной как при двуручном, так и при эхографическом исследованиях.

В целях уточнения клинического диагноза проводили обследование с помощью наиболее информативных инструментальных методов: УЗИ и гистероскопии. Информативность ультразвукового исследования в выявлении аденомиоза составила 77,5 ± 6,69%, гистероскопии — 87,5 ± 5,29%.

Морфо-биохимическое исследование проведено у 50 оперированных больных (средний возраст 42,6 ± 3,35 лет) с верифицированным при морфологическом исследовании аденомиозом. Установлено, что рост гетеротопических очагов сопровождался выраженным полнокровием микроциркуляторного русла миометрия, лимфостазом, отеком периваскулярной ткани миометрия, увеличением вокруг очагов эндометриоза числа тканевых базофилов, высоким содержанием в межклеточном веществе альцианпозитивных гликозаминогликанов. Эти изменения были наиболее выражены при II–III степенях поражения. Обнаружено неравномерное уплотнение и разжижение аргирофильного вещества с утратой волокнистой структуры вокруг желез, расположенных в миометрии. Нарушения строения основного вещества и волокнистых структур соединительно-тканного каркаса миометрия в виде развития базо- и пикринофилии, прогрессирующей утраты межмолекулярных связей, накопления кислых несульфатированных гликозаминогликанов, увеличения числа тканевых базофилов являются следствием возникающей тканевой гипоксии. Морфологическим проявлением последней можно считать присутствующее в образцах полнокровие микроциркуляторного русла миометрия и сопутствующие ему отек перивазальных пространств и выраженный лимфостаз. Патологический процесс, глубоко инфильтрирующий ткани, приводит к ишемизации нервов и их демиелинизации. Результатом этих процессов является изменение афферентного входа на уровне сегмента спинного мозга, стойко меняется импульсация, поступающая в ЦНС, что приводит к изменению сенсорного качества боли и появлению наиболее тягостных ощущений [4]. Рефлекторный спазм сосудов, развивающийся в ответ на болевой раздражитель, усугубляя ишемические расстройства, еще больше усиливает афферентную импульсацию в головной мозг, способствуя формированию «порочных кругов» в симпатических рефлексах. Кроме того, функционирующие очаги эндометриоза сами по себе превращаются в мощный раздражитель высших центров регуляции половой функции, что приводит к дальнейшей стимуляции пролиферативной активности клеток. В результате создаются условия для прогрессирования патологического процесса, в котором основная роль принадлежит нарушению внутрикоммуникативных взаимоотношений в системе кровь–ткань матки. Все это приводит к образованию порочного круга, характеризующегося взаимосвязанными гормональными, иммунными, клеточными нарушениями, полностью устранить которые только гормональными препаратами крайне сложно. Об этом свидетельствует невысокая эффективность терапии, применяемой у больных c данной патологией.

В настоящее время большое внимание уделяется исследованию арахидоновой кислоты и ее метаболитов (простагландинов и тромбоксана А2) в процессах пролиферации клеток. Показано, что простагландины могут оказывать влияние на регуляцию клеточной пролиферации и/или дифференциацию, особенно в эндометрии [1]. Возникновение боли у пациентов с аденомиозом может быть обусловлено гиперпродукцией производных арахидоновой кислоты — простагландинов. С простагландинами связывают явление сенситизации к алгогенным продуктам, вырабатывающимся при воспалении, ишемии, при иммунопатологических процессах [4]. Простагландин F2α (ПГF2α) и простагландин Е2 (ПГЕ2) во время менструации накапливаются в эндометрии и вызывают симптомы дисменореи. ПГF2α и ПГЕ2 синтезируются из арахидоновой кислоты через так называемый циклооксигеназный путь. Основным источником гиперпродукции простагландинов являются активированные мононуклеары. Мы провели исследование содержания ФИН в фагоцитирующих мононуклеарах у больных аденомиозом, оценивая их содержание по присутствию в моноцитах. Содержание в крови ФИН отражает специфику изменений обменных процессов, происходящих в организме, поскольку доказано участие инозитсодержащих липидов в переходе клеток к неконтролируемому росту и трансформации. Выявлено, что в моноцитах у больных аденомиозом количество основного ФИН — фосфатидилинозита (ФИ) было достоверно снижено в 1,3 раза по сравнению со значениями у женщин группы контроля. Полученные данные свидетельствуют о том, что у больных аденомиозом дефицит ФИ играет весьма важную роль в процессах пролиферации, а значит эти нарушения следует корригировать при лечении этого заболевания.

В настоящее время наиболее эффективными препаратами для лечения аденомиоза являются препараты агонисты гонадотропинрилизинг-гормона (золадекс, декапептил, диферелин, бусерелина ацетат, бусерелин-депо и др.). Вместе с тем высокая стоимость препаратов не позволяет широко применять их в клинической практике. В связи с этим больным с ограниченными финансовыми возможностями назначают прогестагены, у которых в качестве активного вещества фигурирует норэтистерона ацетат — норколут (Gedeon Richter, Венгрия), примолют-нор (Schering, Германия).

Проведено изучение результатов традиционной гормональной терапии и разработанного нами способа лечения аденомиоза. В 1-ю группу больных включены 20 женщин (средний возраст 38,2 ± 2,88 лет), которым проводилась только гормональная терапия (норколут — по 10 мг в сутки с 5-го по 25-й дни менструального цикла в течение 6 мес). Во 2-й группе больных, в которую вошли 20 пациенток (средний возраст 39,4 ± 2,97 лет), проводилось комплексное лечение с применением следующих препаратов: норколут (режим дозирования, как у больных 1-й группы) в сочетании с тренталом (по 1 драже 3 раза в день в течение 6 нед), хофитолом (Labor. Rosa-Phytopharma) (по 2–3 таблетки 3 раза в сутки перед едой в течение 20 дней) в сочетании с 10 сеансами низкоэнергетической лазерной терапией, осуществлявшейся аппаратом РИКТА (Россия) по разработанной нами методике (2004). Повторный курс лазерной терапии проводили через 2 мес. Терапевтическая эффективность лазерной терапии обусловлена как лазерным, инфракрасным и магнитным воздействием данного аппарата, так и спецификой сочетанного использования перечисленных видов энергии. Хофитол — препарат растительного происхождения с выраженным гепато-, нефропротекторным и диуретическим действием, обладает антиоксидантным эффектом. Лечение этим препаратом оказывает влияние на метаболизм липидов и увеличивает выработку коферментов гепатоцитами. В связи с тем, что в возникновении болевого синдрома у больных аденомиозом определенную роль играет гиперпродукция простагландинов, нами в состав комплексной терапии был включен нестероидный противовоспалительный препарат нурофен плюс (Boots Healthcare International).

Прием трентала и хофитола больные начинали в ходе первого цикла лечения гормональным препаратом. Нурофен плюс назначали за 3–4 дня до начала менструации и в течение первых 3–5 дней менструации (по 200–400 мг каждые 4 ч). Препарат принимали с учетом индивидуальной переносимости. Низкоэнергетическую лазерную терапию проводили сразу после окончания менструации, чтобы курс лечения не прерывался и уложился в рамки одного менструального цикла.

Через 6 мес при анализе эффективности терапии было установлено, что лечение лучше переносили пациентки из 2-й группы. Так, улучшение общего состояния, самочувствия, настроения отмечали 5 (25,0%) больных из 1-й группы и 17 (85,0%) женщин из 2-й группы. Такие изменения оказывали благоприятный психоэмоциональный эффект и способствовали повышению работоспособности пациенток. Улучшился сон у 2 (10,0%) женщин из 1-й группы и у 10 (50,0%) — из 2-й группы; менее раздражительными стали 1 пациентка из 1-й группы и 8 женщин из 2-й группы. При сравнении динамики изменения клинических симптомов заболевания лучший терапевтический эффект отмечался у больных из 2-й группы — по сравнению с женщинами, получавшими традиционное гормональное лечение. Так, дисменорея уменьшилась у 11 (64,7%) больных из 1-й группы и у 16 (94,1%) женщин из 2-й группы, причем полностью купировать ее удалось у 2 и 11 больных соответствующих групп. Боли в нижних отделах живота уменьшились у 4 из 8 больных в 1-й группе и у 9 из 10 женщин во 2-й группе. Следует отметить, что уменьшение выраженности болевого симптома и дисменореи больные из 2-й группы отмечали уже в очередную менструацию после проведения лазерной терапии, осуществлявшейся на фоне лекарственной терапии. Диспареуния сократилась у 2 больных из 1-й группы и у 6 женщин из 2-й группы. Уменьшение длительности и интенсивности менструальной кровопотери отмечали 7 из 1-й группы и 10 женщин из 2-й группы. Отсутствие эффекта от проведенной терапии, приведшее к оперативному вмешательству, констатировали у 4 (20,0%) женщин из 1-й группы и у 1 (5,0%) больной из 2-й группы, у которых диагностировали диффузно-узловую форму аденомиоза.

Таким образом, комплексная коррекция нарушений, возникающих у больных аденомиозом, способствует повышению эффективности лечения этой патологии. Включение в состав комплексной терапии у больных аденомиозом низкоэнергетической лазерной терапии, а также препаратов, улучшающих микроциркуляцию, нестероидного противовоспалительного препарата (нурофен плюс) способствует повышению эффективности лечения и снижению в 4 раза частоты оперативных вмешательств по сравнению с больными, получавшими традиционную гормональную терапию.

Литература

- Адамян Л. В., Кулаков В. И. Эндометриозы: руководство для врачей. М.: Медицина, 1998. 317 с.

- Адамян Л. В., Андреева Е. Н. Генитальный эндометриоз: этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение (методическое пособие для врачей). М., 2001.

- Баскаков В. П., Цвелев Ю. В., Кира Е. Ф. Эндометриоидная болезнь. СПб., 2002. 452 с.

- Болевой синдром/под ред. В. А. Михайловича, Ю. Д. Игнатова. Л.: Медицина, 1990. 336 с.

- Великан К., Великан Д. Патогенетические механизмы хронических заболеваний//Морфологические основы клинической и экспериментальной патологии. М.: Медицина, 1972. С. 18–25.

- Дамиров М. М. Аденомиоз. М.: БИНОМ, 2004. 316 с.

- Дамиров М. М. Лазерные, криогенные и радиоволновые технологии в гинекологии. М.: БИНОМ-Пресс, 2004. 176 с.

- Кригер-Стояловская А., Тустановская А., Стояловский К. Методические проблемы изучения соединительной ткани в норме и патологии//Морфологические основы клинической и экспериментальной патологии. М.: Медицина, 1972. С. 74–81.

- Пересада О. А. Клиника, диагностика и лечение эндометриоза: учеб. пособие. Минск: Белорусская наука, 2001. 275 с.

- Радзинский В. Е., Гус А. И., Семятов С. М., Бутарева Л. Б. Эндометриоз: учебно-метод. пособие. М., 2001. 52 с.

- Рухляда Н. Н. Диагностика и лечение манифестного аденомиоза. СПб.: Элби, 2004. 205 с.

- Слюсарь Н. Н. Роль фосфоинозитидов и их метаболитов в онкогенезе: Дис. . докт. мед. наук. СПб., 1993. 286 с.

- Сметник В. П., Тумилович Л. Г. Неоперативная гинекология: руководство для врачей. М., 1999. 592 с.

- Стрижаков А. Н., Давыдов А. И. Эндометриоз. Клинические и теоретические аспекты. М.: Медицина, 1996. 330 с.

М. М. Дамиров, доктор медицинских наук, профессор

Т. Н. Полетова, кандидат медицинских наук

К. В. Бабков, кандидат медицинских наук

Т. И. Кузьмина, кандидат медицинских наук, доцент

Л. Г. Созаева, кандидат медицинских наук

З. З. Муртузалиева

Источник