- РЕСУРСОВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

- Определение запаса лекарственного сырья

- Определение площадей и зарослей лекарственных растений

- Выбор метода зависит прежде всего от

- Ресурсоведение лекарственных растений

- Определение запаса лекарственного сырья

- Определение площадей и зарослей лекарственных растений

- Выбор метода зависит прежде всего от

- Работа на учетных площадках

- Пример расчета урожайности методом модельных экземпляров

- Расчет величины запаса на конкретных зарослях

- Пример расчета запаса сырья на конкретной заросли

- Расчет объемов ежегодных заготовок

- Составление отчета

- Основные термины

РЕСУРСОВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

Ресурсоведение лекарственных растений — большой и достаточно важный раздел научно-практической деятельности различных специалистов. Ресурсоведческие исследования осуществляются во всем мире, но их направленность и характер определённым образом отличаются в разных странах. Эти отличия связаны с особенностями экономики страны, демографическими характеристиками, богатством растительных ресурсов, доступностью, освоенностью и величиной территории.

Всё многообразие ресурсоведческой деятельности складывается из двух основных аспектов: теоретического и практического, довольно тесно связанных друг с другом.

Теоретический аспект ресурсоведческих проблем заключается, прежде всего, в разработке общих положений теории ресурсоведения и методик для долгосрочных и единовременных ресурсоведческих оценок территорий. Сюда же примыкают проблемы охраны природы, экологического зонирования территорий, вопросы, связанные с изучением степени загрязнённости сырья в результате антропогенного воздействия и т.д.

Практическое ресурсоведение базируется на теоретических разработках и заключается, прежде всего, в рациональной организации заготовок. Последняя является завершающим этапом работы и должна осуществляться путём совместных усилий учёных и практиков.

Растительные ресурсы относятся к природным ресурсам. Растительными ресурсами принято называть любые объекты растительного происхождения, необходимые людям для получения материальных (в некоторых случаях и духовных) благ, которые можно реализовать при существующих технологиях.

Существует пять основных сфер, где прямо или косвенно используют растения: 1) в качестве продуктов питания для человека и корма для животных; 2) как источник сырья для промышленности и хозяйственной деятельности человека; 3) в декоративном озеленении; 4) в охране и улучшении окружающей среды; 5) как лекарственное сырьё и средства для получения медицинских препаратов. Последняя группа растений создаёт то, что принято называть ресурсами лекарственных растений. Иначе говоря, под ресурсами лекарственных растений понимают всю совокупность объектов растительного происхождения, которые в том или ином виде применяются или могут быть использованы в медицинской практике.

Ресурсы лекарственных растений являются предметом изучения особого раздела знаний — ресурсоведения лекарственных растений. Оно занимает пограничное положение в системе наук, располагаясь на стыке ботаники, фармации и медицины.

Основная цель ресурсоведения лекарственных растений состоит во всесторонней мобилизации ресурсов растительного мира для нужд медицины. Объектом непосредственной работы в ресурсоведении лекарственных растений являются конкретные виды лекарственных растений, дающие сырьё.

Одна из первых задач ресурсоведения — выявление среди дикорастущей флоры тех видов, препараты из которых обладают выраженным фармакологическим действием и терапевтическим эффектом. Далее следует отбор наиболее перспективных из них для введения в медицинскую практику. Эти центральные задачи предполагают решение целого ряда вопросов. В частности, исследуются химический состав растения, динамика накопления важнейших биологически активных веществ, зависимость их качественного состава и количественного содержания от местонахождения и факторов среды.

Параллельно организуются фармакологические испытания, в рамках которых определяются: специфическая активность, острая и хроническая токсичность, тератогенность, канцерогенность и т.д. Выполнение этих исследований — достаточно трудоёмкая и дорогостоящая работа, требующая совместных усилий ряда специалистов. В тех случаях, когда предварительные испытания подтверждают перспективность введения в медицину исследуемого вида, в дальнейшие разработки включаются специалисты-технологи, доводящие разработку до стадии получения препарата и лекарственного средства.

Количественная оценка ресурсов лекарственного растительного сырья требует, наряду с использованием литературных и картографических научных материалов по флоре и растительности региона, экспедиционного обследования территории или многолетних стационарных наблюдений.

Принципиально возможны два основных подхода к ресурсоведческой оценке объектов и территорий. Один подход заключается в единовременном изучении ресурсного состояния территории или конкретных видов растений. Этот подход реализуется в ходе экспедиционных обследований разного уровня точности. Для подобных обследований разработано довольно много методик, одна из которых здесь приведена.

Другой подход связан с многолетними стационарными наблюдениями и, в конечном счете, направлен на организацию мониторинга среды и главнейших промысловых массивов. Здесь также разработан целый ряд подходов и методик, но они рассматриваться не будут.

Источник

Определение запаса лекарственного сырья

Для определения запаса лекарственного сырья необходимо знать две величины — площадь заросли и ее урожайность (плотность запаса сырья).

Определение площадей и зарослей лекарственных растений

Площадь заросли определяют, приравнивая ее очертания к какой-либо геометрической фигуре (прямоугольнику, квадрату, трапеции, кругу и т. д.). Затем измеряют параметры (длину, ширину, диаметр и т. д.), необходимые для расчета площади этой фигуры. Измерять можно шагами или другими общеизвестными методами.

Иногда, когда растения в заросли произрастают неравномерно, образуя отдельные пятна (куртины), вначале определяют площадь всей территории, где встречается данный вид, а затем процент площади, занятой этим видом.

Эта процедура осуществляется путем прокладки на обследуемом участке серии параллельных и перпендикулярных маршрутных ходов,разбитых на равные по длине отрезки. В пределах каждого отрезка подсчитывают часть, пройденную по пятну, занятому изучаемым видом.

Определение урожайности (плотности запаса сырья)

Существуют различия между понятиями урожайность и плотность запаса сырья. Однако многие специалисты, занимающиеся ресурсоведением лекарственных растений, считают их синонимами.

Урожайность (плотность запаса сырья) — величина сырьевой фитомассы, полученная с единицы площади (1 м 2 , 1 га), занятой зарослью.

Реальная урожайность значительным образом варьирует в разных зарослях и зависит от многих факторов.

На практике определение урожайности осуществляется с помощью

— использования учетных площадок,

— модельных экземпляров и

— на основании определения проективного покрытия.

Выбор метода зависит прежде всего от

особенностей жизненной формы и габитуса растений,

а также их части, используемой в качестве сырья.

Для некрупных травянистых растений и кустарников, у которых сырьем служат надземные органы, урожайность рациональнее определять

на учетных площадках. Этот метод наиболее точен, поскольку не производятся дополнительные пересчеты, снижающие точность исследования.

Однако при оценке урожайности подземных органов или при работе с крупными растениями, для которых требуется закладка учетных площадок большого размера, этот метод слишком трудоемок. В этих случаях предпочтителен метод модельных экземпляров.

Для низкорослых травянистых и кустарничковых растений, особенно когда они образуют плотные дерновинки, рекомендуется применять метод оценки урожайности на основе проективного покрытия.

Определение урожайности на учетных площадках

Учетная площадка — участок от 0,25 до 10 м 2 , заложенный в пределах промысловой заросли или массива для определения массы сырья, численности растений или учета проективного покрытия.

Размер площадки устанавливают в зависимости от величины взрослых экземпляров изучаемого вида. Оптимальным считается размер, при котором на площадке помещается не менее 5 взрослых экземпляров растений. Форма площадки (прямоугольная, круглая, квадратная) не играет существенной роли.

Число площадок, необходимых для достижения достаточной точности результатов вычисляют на основании разницы между минимальной и максимальной массой сырья, собранного с одной учетной площадки.

Необходимое число площадок можно определить по формуле:

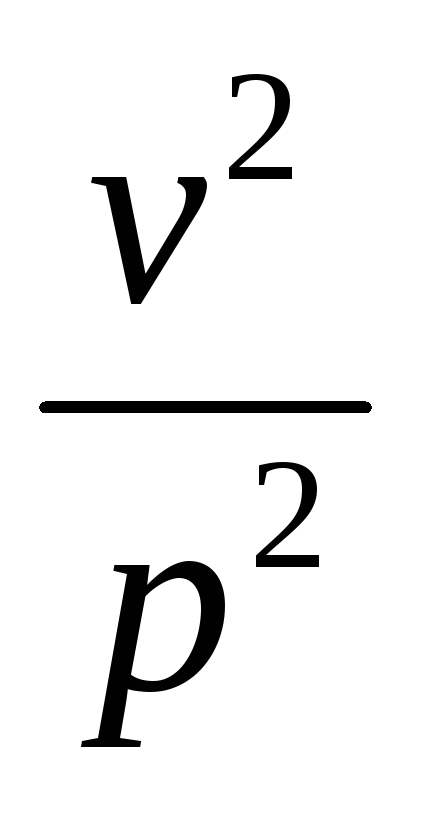

n=

n– необходимое число площадок;

p– требуемая точность (обычно 15 %);

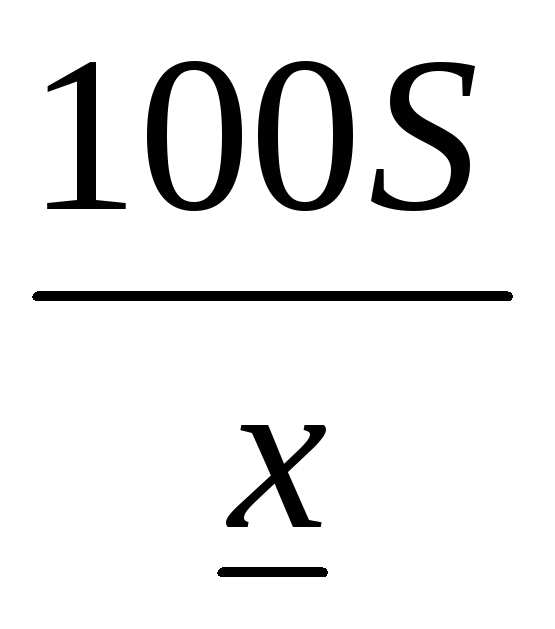

v– коэффициент вариации, определенный по формуле:

v=

где x– средняя арифметическая;

S– среднее квадратичное отклонение.

Величину среднего квадратичного отклонения легко определить по формуле:

а – разница между максимальным и минимальным значениями измеряемого признака;

k– коэффициент, зависящий от числа заложенных площадок (величины выборки)n.

Значения переводных коэффициентов в зависимости от объема выборки (по Снедекору, 1961):

Источник

Ресурсоведение лекарственных растений

Ресурсоведение лекарственных растений — большой и важный раздел научно-практической деятельности различных специалистов.

Вся ресурсоведческая деятельность складывается из двух основных аспектов: теоретического и практического, тесно связанных друг с другом.

Теоретический аспект ресурсоведческих проблем включает:

— разработка общих положений теории ресурсоведения и методик для долгосрочных и единовременных ресурсоведческих оценок территорий;

— проблемы охраны природы, экологического зонирования территорий, вопросы по изучению степени загрязненности сырья в результате антропогенного воздействия.

^ Практическое ресурсоведение включает теоретические разработки и рациональные организации заготовок, которые и осуществляются совместными усилиями ученых и практиков.

Растительные ресурсы относятся к природным ресурсам.

^ Растительными ресурсами принято называть любые объекты растительного происхождения, необходимые людям для получения материальных, а в некоторых случаях и духовных благ, которые можно реализовать при существующих технологиях.

Различают пять основных сфер, где прямо или косвенно используют растения:

1) в качестве продуктов питания для человека и корма для животных;

2) как источник сырья для промышленности и хозяйственной деятельности человека;

3) в декоративном озеленении;

4) в охране и улучшении окружающей среды;

5) как лекарственные средства и сырье для получения медицинских препаратов.

^ Под ресурсами лекарственных растений понимают всю совокупность объектов растительного происхождения, которые в том или ином виде используются или могут быть использованы в медицинской практике.

Ресурсы лекарственных растений являются предметом изучения особого раздела знаний — ресурсоведения лекарственных растений и занимает пограничное положение в системе наук, располагаясь на стыке ботаники, фармации и медицины.

Основная цель ресурсоведения лекарственных растений состоит во всесторонней мобилизации ресурсов растительного мира для нужд медицины. Объектом работы в ресурсоведении лекарственных растений служат их конкретные виды, дающие сырье.

Основной задачей ресурсоведения является выявление среди дикорастущей флоры тех видов, препараты которых обладают выраженным фармакологическим действием и терапевтическим эффектом.

Затем проводят отбор наиболее перспективных из них для введения в медицинскую практику. Исследуются химический состав растения, динамика накопления важнейших биологически активных веществ, зависимость их качественного состава и количественного содержания от местонахождения и факторов среды.

Параллельно организуются фармакологические испытания, при которых определяются: специфическая активность, острая и хроническая токсичность, тератогенность, канцерогенность. Выполнение этих исследований является достаточно трудоемким и дорогостоящим, кроме того требуются совместные усилия ряда специалистов. В тех случаях, когда предварительные испытания подтверждают перспективность введения в медицину исследуемого вида, то в дальнейшие разработки включаются специалисты-технологи, доводящие разработку до стадии получения препарата и лекарственного средства.

Количественная оценка ресурсов лекарственного растительного сырья требует наряду с использованием литературных и картографических научных материалов по флоре и растительности региона, экспедиционного обследования территории или многолетних стационарных наблюдений.

Принципиально возможны два основных подхода к ресурсоведческой оценке объектов и территорий:

1 — единовременное изучение ресурсного состояния территории или конкретных видов растений. Он реализуется в ходе экспедиционных обследований разного уровня точности.

2 — связан с многолетними стационарными наблюдениями и в конечном счете направлен на организацию мониторинга среды и главнейших промысловых массивов.

Одновременно с проведением ресурсоведческих исследований изучается биология лекарственных растений (местообитание, сообщества, экологические условия, интенсивность нарастания растительной массы, возобновление зарослей и т.д.).

Все эти работы имеют большое практическое значение, связанное с вопросами заготовки лекарственного сырья, сохранением и восстановлением природных зарослей лекарственных растений.

При выявлении новых зарослей лекарственных растений изучается влияние факторов окружающей среды на образование и динамику накопления действующих веществ в отдельных частях растения в зависимости от фазы вегетации. Это дает возможность определить оптимальные сроки сбора лекарственного сырья и повысить продуктивность заготовок.

^ Экспедиционное ресурсоведческое обследование

Экспедиционное обследование складывается из нескольких этапов:

а) отбора объектов ресурсоведческого обследования;

б) подготовительных работ;

в) собственно экспедиционных полевых исследований по сбору необходимых данных;

г) камеральной обработки данных, полученных во время полевого обследования и составления отчетных документов.

Объекты ресурсоведческого обследования.

В странах СНГ в настоящее время используется сырье, заготавливаемое примерно от 60 видов дикорастущих лекарственных растений.

Часть видов введена в культуру, поэтому сбор их в природе не имеет существенного значения (валериана, синюха).

Малоактуально изучение запасов видов сырья, объемы возможных заготовок которого в десятки или сотни раз заведомо превышают потребности здравоохранения.

Первоочередного и наиболее обстоятельного обследования заслуживают виды:

с ограниченным ареалом, занесенные в Красную книгу СССР и бывших союзных республик,

а также виды — источники дефицитного сырья.

Нередко представляются интересным изучение запасов сырья древесных и кустарниковых растений, интродуцированных в странах СНГ, или широко и традиционно культивируемых растений иноземных флор, таких как, софора японская, эвкалипты. Иногда возникает необходимость изучения запасов экспортируемых растений, таких как, барвинок малый, дягель лекарственный, или пищевых, таких как, клюква, папоротник, витаминных, дикорастущих плодов и технических растений.

Часто обследования проводятся в пределах определенных административных районов. Реже работа ограничивается тем или иным естественным природным массивом.

Для выявления районов, перспективных для организации заготовок многотоннажных и дефицитных видов лекарственного растительного сырья (адонис весенний), изыскания проводятся по всему ареалу.

При региональных ресурсных обследованиях производится либо учет запасов всех основных видов лекарственных растений, произрстающих на территории района, области, края, либо только тех видов, заготовку которых намечено производить.

Одновременно с определением запасов сырья производится сбор образцов для химической таксации крупных промысловых массивов. Химическую таксацию следует осуществлять по действующим НД на соответствующее сырье.

На первом этапе подготовительных работ определяются задачи исследования. Чаще всего это оценка запасов лекарственного сырья и определение объемов возможных ежегодных заготовок. Параллельно с определением задач планируются вероятные сроки и продолжительность экспедиционного обследования. В тех случаях, когда речь идет лишь об определении запасов одного вида или нескольких видов, несколько административных районов могут быть обследованы в один экспедиционный сезон. При выполнении работ, связанных с экспериментальной оценкой сроков восстановления запасов после проведения заготовок, экспедиционные обследования занимают несколько полевых сезонов.

^ До начала полевых работ должны быть собраны все необходимые данные и приобретен нужный картографический материал. Прежде всего необходимо составить достаточно полную эколого-ценотическую характеристику обследуемых растений, т.е, установить, в каких растительных сообществах встречаются данные виды и какие местообитания наиболее благоприятны для их произрастания. Для этого используются соответствующие литературные публикации, а также пометки на этикетках гербариев, хранящихся в ботанических учреждениях.

В организациях, производящих заготовки лекарственного сырья, необходимо получить сведения о фактических объемах заготовок за последние 5 лет.

Следует подготовить также необходимый картографический материал. Прежде всего необходимо позаботиться о получении (через систему ГУГК) топографических карт (в разных случаях используются карты масштаба 1 : 2 500 000; 1 : 600 000; 1 : 300 000 -этот масштаб наиболее удобен; реже 1 : 100 000). Помимо топографических, желательно приобрести средне- и крупномасштабные геоботанические карты, а также лесоустроительные и землеустроительные материалы, планы и карты. В качестве вспомогательного материала могут быть использованы почвенные карты и карты торфяных ресурсов. Карты позволяют в ходе выполнения работ прокладывать маршруты, устанавливать площади зарослей или ключевых участков.

На основании собранных данных намечаются вероятные маршруты предстоящего обследования. Эти маршруты должны охватывать возможно большее число участков, где могут произрастать лекарственные растения.

Помимо картографических материалов и литературных данных, возможные местонахождения зарослей нередко устанавливаются в ходе самой экспедиции путем опроса лесников, заготовителей и местного населения с последующим уточнением этих сообщений на местности. На подготовительном этапе определяют также основной метод оценки запасов сырья.

Существует два основных метода ресурсоведческих работ:

- определение запасов на конкретных зарослях и

- оценка запасов сырья методом ключевых участков.

^ Оценка запасов на конкретных зарослях дает достоверные для обследованных массивов, но в целом неполные (для всего изучаемого региона) сведения. Данные, полученные таким образом, целесообразно использовать для организации заготовок, но они недостаточны для долгосрочного ресурсного прогнозирования и сравнительно быстро устаревают,

т. к. выявленные несколько лет тому назад заросли могут быть распаханы, заняты под строительство и т. п. Поэтому при использовании указанного метода ресурсные обследования через несколько лет необходимо повторять

Использование метода ключевых участков дает менее точные (по условиям конкретных зарослей), но более полные и стабильные данные. Их целесообразно использовать для долгосрочного прогнозирования ресурсоведческой обеспеченности и планирования заготовок сырья. Однако для практической организации заготовок они дают меньше информации.

Следует отметить, что метод ключевых участков, метод можно применять лишь для определения запасов сырья, получаемого от видов, четко приуроченных к определенным растительным сообществам или элементам рельефа, встречающихся со значительным обилием, мало изменяющих по годам свою численность и степень развития сельскохозяйственных угодий.

Предполагается также, что в распоряжении исследователей имеется весь необходимый картографический материал. Во многих случаях целесообразно работать, применяя оба метода, определяя при этом запасы таких видов как брусника, черника, багульник (господствующих в травяно-кустарниковом ярусе определенных типов леса) методом ключевых участков, а видов, не приуроченных к определенным растительным сообществам, и также видов, распространение которых связано обычно с деятельностью человека (горец птичий, подорожник, пустырник, полынь горькая, ромашка душистая и др.) — на конкретных зарослях.

Для организации полевого обследования создается экспедиция или партия. Она определенным образом оборудуется и снаряжается. В ходе полевого обследования используют (с необходимой корректировкой) данные, полученные в ходе подготовительных работ.

Важнейшие задачи на этом этапе —

выявление промысловых зарослей,

установление границ массивов заготовок,

определение урожайности лекарственных растений и

оценка величины запасов на этих участках и массивах.

Местонахождение промысловых зарослей и массивов устанавливают в ходе маршрутов на местности. Выявленные заросли и массивы наносят на выкопировки топографических карт с помощью системы условных знаков и обозначений.

^ Площадь заросли определяют, приравнивая ее очертания к какой-либо геометрической фигуре и измеряя параметры (длину, ширину, диаметр), необходимые для расчета площади этой фигуры. Измерять площадь можно шагами или другими общеизвестными методами. Иногда, особенно в степных районах, в тех случаях, когда заросль располагается вдоль дороги и ширина ее относительно слабо варьирует, допускается измерение по спидометру автомашины. Если заросль более или менее соответствует выделу карты (геоботанической, плана лесонасаждений и т. д.), то площадь ее устанавливают по указанным материалам с помощью палетки или путем точного взвешивания соответствующих участков выкопировки.

Иногда, когда растения в заросли распределяются неравномерно, образуя отдельные пятна (куртины), вначале определяют площадь всей территории, где встречается данный вид, а затем процент площади, занятой этим видом. Это осуществляется путем прокладки на обследуемом участке серии параллельных ходов, разбитых на равные по длине отрезки. В пределах каждого такого отрезка подсчитывают часть, пройденную по пятну, занятому изучаемыми видами.

Определение запаса лекарственного сырья

Для определения запаса лекарственного сырья необходимо знать две величины — площадь заросли и ее урожайность (плотность запаса сырья).

Определение площадей и зарослей лекарственных растений

Площадь заросли определяют, приравнивая ее очертания к какой-либо геометрической фигуре (прямоугольнику, квадрату, трапеции, кругу и т. д.). Затем измеряют параметры (длину, ширину, диаметр и т. д.), необходимые для расчета площади этой фигуры. Измерять можно шагами или другими общеизвестными методами.

Иногда, когда растения в заросли произрастают неравномерно, образуя отдельные пятна (куртины), вначале определяют площадь всей территории, где встречается данный вид, а затем процент площади, занятой этим видом.

Эта процедура осуществляется путем прокладки на обследуемом участке серии параллельных и перпендикулярных маршрутных ходов, разбитых на равные по длине отрезки. В пределах каждого отрезка подсчитывают часть, пройденную по пятну, занятому изучаемым видом.

^ Определение урожайности (плотности запаса сырья)

Существуют различия между понятиями урожайность и плотность запаса сырья. Однако многие специалисты, занимающиеся ресурсоведением лекарственных растений, считают их синонимами.

Урожайность (плотность запаса сырья) — величина сырьевой фитомассы, полученная с единицы площади (1 м 2 , 1 га), занятой зарослью.

Реальная урожайность значительным образом варьирует в разных зарослях и зависит от многих факторов.

На практике определение урожайности осуществляется с помощью

— использования учетных площадок,

— модельных экземпляров и

— на основании определения проективного покрытия.

^

Выбор метода зависит прежде всего от

- особенностей жизненной формы и габитуса растений,

- а также их части, используемой в качестве сырья.

Для некрупных травянистых растений и кустарников, у которых сырьем служат надземные органы, урожайность рациональнее определять

на учетных площадках. Этот метод наиболее точен, поскольку не производятся дополнительные пересчеты, снижающие точность исследования.

Однако при оценке урожайности подземных органов или при работе с крупными растениями, для которых требуется закладка учетных площадок большого размера, этот метод слишком трудоемок. В этих случаях предпочтителен метод модельных экземпляров.

Для низкорослых травянистых и кустарничковых растений, особенно когда они образуют плотные дерновинки, рекомендуется применять метод оценки урожайности на основе проективного покрытия.

^ Определение урожайности на учетных площадках

Учетная площадка — участок от 0,25 до 10 м 2 , заложенный в пределах промысловой заросли или массива для определения массы сырья, численности растений или учета проективного покрытия.

Размер площадки устанавливают в зависимости от величины взрослых экземпляров изучаемого вида. Оптимальным считается размер, при котором на площадке помещается не менее 5 взрослых экземпляров растений. Форма площадки (прямоугольная, круглая, квадратная) не играет существенной роли.

Число площадок, необходимых для достижения достаточной точности результатов вычисляют на основании разницы между минимальной и максимальной массой сырья, собранного с одной учетной площадки.

Необходимое число площадок можно определить по формуле:

n =

n – необходимое число площадок;

p – требуемая точность (обычно 15 %);

v – коэффициент вариации, определенный по формуле:

v =

где x– средняя арифметическая;

S – среднее квадратичное отклонение.

Величину среднего квадратичного отклонения легко определить по формуле:

а – разница между максимальным и минимальным значениями измеряемого признака;

k – коэффициент, зависящий от числа заложенных площадок (величины выборки) n.

Значения переводных коэффициентов в зависимости от объема выборки (по Снедекору, 1961):

| n | k | n | k |

| 2 | 0,886 | 12 | 0,307 |

| 3 | 0,591 | 14 | 0,294 |

| 4 | 0,486 | 16 | 0,283 |

| 5 | 0,430 | 18 | 0,275 |

| 6 | 0,395 | 20 | 0,268 |

| 7 | 0,370 | 30 | 0,245 |

| 8 | 0,351 | 40 | 0,231 |

| 9 | 0,337 | 50 | 0,222 |

| 10 | 0,325 |

(1) М=

(1) М=  = 181,7 г

= 181,7 г

(3)

(3) = 551514 – 495405 = 56109

= 551514 – 495405 = 56109 = 63,3

= 63,3 (4)

(4) = 16,35

= 16,35 <181,7 – (2

<181,7 – (2  ).

).  поэтапно:

поэтапно:  , а ошибку произведения средних (

, а ошибку произведения средних (  — по формуле:

— по формуле:

=

=  .

.